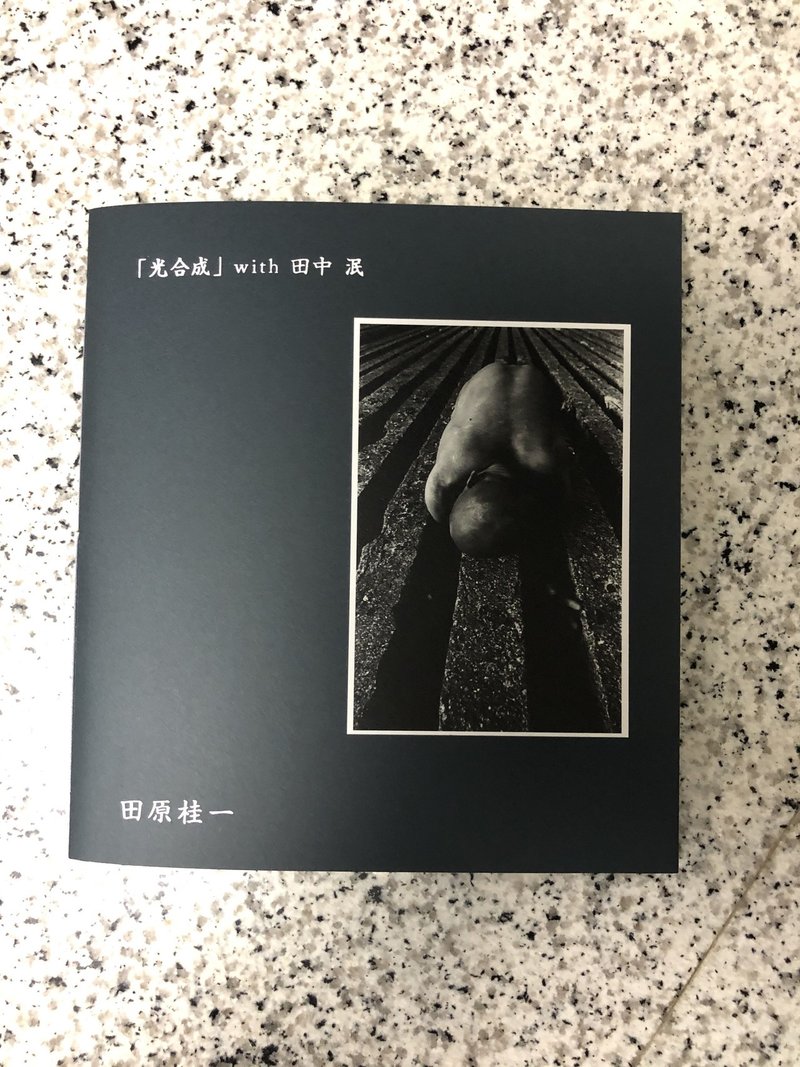

No.089 舞踏家 田中泯 / 付き合いきれなかった凄さ

No.089 舞踏家 田中泯 / 付き合いきれなかった凄さ

田中泯さんをご存知だろうか。山田洋次監督「たそがれ清兵衛」での演技で様々な賞を獲得した俳優さんと答える方もいるだろう。僕は「たそがれ清兵衛」は観ていない。多くの映画、ドラマで、名脇役として活躍しているイメージを持たれているかもしれない。

映画やドラマで、田中泯さんを初めて観たのは映画「八日目の蝉」の中でだった。写真館の主人役が忘れられない。映画の2場面だけの出演、合わせて数分間の演技、セリフもごく少ないが圧倒的な存在感にゾクゾクした。眼光が鋭いのだが、優しさがある。とにかく「いい顔」なのだ。この俳優は誰だろう。調べると「田中泯」さんだった。ああ「あの踊りの」。40年以上前の鮮烈な思い出が蘇った。

俳優活動の前から田中泯さんをご存知の方は「舞踏家」と答えるであろう。もっと言えば、舞踏家の前に「前衛」をつけて「前衛舞踏家」が一番知られる呼称だった。ご本人はそのように定義づけられるのを嫌っているようで、「踊りは職業ではない。生き様だ」に近い言葉を何度か言われているようだ。

僕が田中泯さんを初めて知ったのは、新聞か雑誌だった。そこに書かれていた記事には「全身の体毛を剃り落とし、ほとんど全裸で踊り、世界的にも評価が高い」とあった。記事を読んだ後で、無性に「前衛舞踏家田中泯」を観たくなった。生来の好奇心が頭をもたげた。しかし、いつどこに行けば観れるかの情報を得る術はなかった。

インターネットの発達した現在は、映画演劇などの上映場所、時間などの情報の取得は容易である。1960年代、それらの情報を得る方法は限られていた。新聞雑誌の片隅に情報を求めたり、主宰団体の会員になるとかであった。

田中泯さんの舞踏に限らず、いわゆるマイナーな芸術の情報を得るのは特に難しい時代だった。そんな時代に「ぴあ」は創刊された。1972年のことである。僕が初めて「ぴあ」を目にしたのは1973年、大学浪人一年目のことだった。「ぴあ」の表紙で有名な及川正通さんが担当される前のことで、映画「ペーパームーン」の表紙が何故か印象に残っている。

当時の感覚で言えば「ぴあ」の情報量の多さは驚愕以外の何ものでも無かった。ある意味、僕の人生を変えたと言うか、豊かにしたと言うか。ずっと後に「ぴあ」の創業者の矢内廣さんが、高校の先輩と知る。先輩に多大な影響を与えられたわけである。「ぴあ」は僕の愛読書というか、必携の雑誌となった。

1976年か1977年の夏、その「ぴあ」に、田中泯さんの情報が載っていたのだ、極々小さく。残念ながら、はっきりとした場所と日時の記録はしていなかったが、「ぴあ」に載っていた文言は忘れられない。「24時間踊っています」この刺激的な言葉をどうして無視できようか。

開始時間は夜の9時くらいだったか、台東区あたりのお寺の名前が記されていた。24時間踊る、お手洗いや食事はどうするのだろう。下世話なことが頭に浮かんだ。他に書かれていた事は、料金は1000円だったか(確かかなり安かった)以上と書いてあったような、時間内出入り自由の案内くらいだった。

連れ合いの由理くんに聞く。「行く?」答え「決まっとるやん」。

二人ともに好奇心のみ、どのような「踊り」かまるで分からずだった。

当時の愛車トヨタカローラバンで、会場のお寺に向かう。ナビのない時代だ。結構迷ってそれらしきお寺に辿り着いた。当時は路上駐車はうるさくなかったので、お寺入り口のそばの道路に車を止めて、夏の暑さ、月夜の中に体を預けた。

街灯の明かりもささやかなお寺の正面に辿り着いた。9時半になっていた。小さく張り紙があり、田中泯さんの踊りの場所が正面左手方向の、お堂であることが分かった。そちらに目をむけると、確かにお堂が見える。

墓石が目に入る小道を歩いてお堂に向かう。我々の他には誰もいない。途中で引き返したくなる人もいるであろう状況だった。

「泯さん、ホンマにここで踊っとるんかいな」由理くん、いつの間にか「泯さん」のお友達になっている。

木造のお堂の入り口に5、6段の階段があった。軽く見上げると、お堂の中に白熱電球の明かりが見えた。ゆっくりと階段を上り、靴を脱いだ。そこに木箱が置いてあり、お金を入れるように書かれていた。料金はかなりいい加減のようだ。

畳のお堂に入る。真正面に小さな仏像などが見える。薄暗い電灯に照らされた部屋は二十畳ほどだろうか、4人の男たちが部屋の中心を囲むように座っている。世界的な評価を得る舞踏家に興味を持つ人の数はこのくらいなのだろうか。ひとり、長髪を頭の後ろに束ね、作務衣を来た男が目に入った。他の3人はスーツ姿などではなく、軽装だった。開始時間は過ぎていると思うが、田中泯さんはどこにいるの?

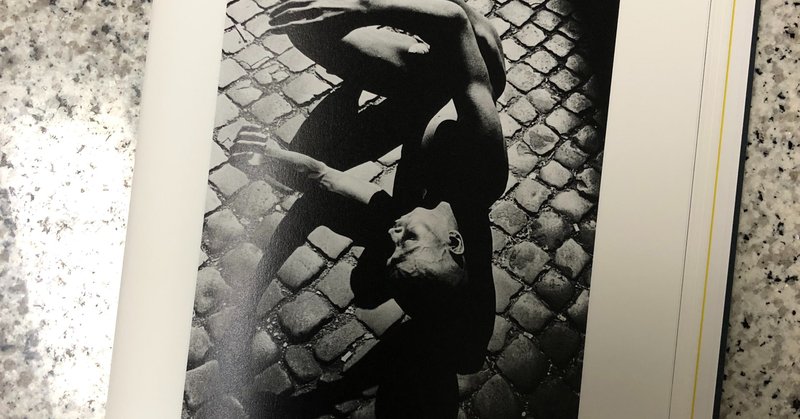

僕の後ろについていた由理くんが「きゃっ!」と軽い悲鳴をあげた。その声に、僕は右半身を後ろにひねった。声はあげなかったが、ドキーんとした。薄茶色をしたツルツルの全身、全裸(と言っていい。局所だけ包帯でくるんであったのは、あとで分かった)で、両手を上にあげ、左の足は伸ばし右足を軽く曲げた格好の男が、すぐ後ろに寝そべっていたのだ。

田中泯の「踊り」が始まっていたのだ。戸惑っている我々二人を見とめた作務衣姿の男が、軽く手を動かし、我々に「寝そべる田中泯」のそばに座るような仕草をした。はあ、この怪しげな男のそばですか?再び躊躇した僕に、もう一度促したようだったので、腰を下ろし正座した。由理くんも軽く足を曲げて座った。

薄茶色に塗られた引き締まった裸体、彫刻が傍らにあるようだった。その彫刻の体が静かに静かに動き始める。十数分をかけただろうか。こんなにも人はゆっくりと起き上がれるのだ。筋肉の動きが美しい。立ち上がってからも目を閉じたまま、ゆっくりと、手が、足が、頭が、僕のすぐ横で、動いてゆく。

動きは続く。部屋の正面に、僕に背中を向けて、裸の臀部を見せて、ゆっくりと動いていく。田中泯の裸体は、僕の人生の中で、確実に最も「遅い速さ」で廻りはじめ、正面を見せる。自然と裸体の中心に目がいくと、突起物が一つ、裸体を塗っている茶色と同じ色で塗られていると思われる布でくるまれているのが見てとれた。

田中泯が踊る横で、作務衣姿の男が立ち上がり、そばに置いてあった板一枚と短い棒二本を置いて、再び座った。続いてゆっくりと二本の棒で板を軽く叩き始めた。音に合わせるように田中泯が体をくねらせる。両の手をくねらせ、足をくねらせる、ゆっくりと。目を閉じたまま踊る姿は、見えない何かと自分を同化させる作業なのか。

作務衣姿の男が少しずつ強く板を叩く。田中泯は特にその音に合わせる風もなく、ゆっくりと踊る。「踊る」という言葉を使っているが、あれは「踊る」と言っていいものだろうか。「動く」と言ったほうがいいような気がする。

しばらく「動き」が続いた。空中に何かを求めていたような両の手が、ゆっくりと下され、首をゆっくりとあげて、直立の姿勢をとった。目もまたゆっくりと、だがしっかりと見開いて言った。「10分休憩します」。僕と完全に目が合った。鋭い目つきだった。服をひっかけ、お堂の奥に入っていった。さて、この調子で24時間続くのだろうか。11時になっていた。

帰っていいものなのだろうか?迷った。田中泯とではなく、由理くんと目が合った。僕の気持ちを読み取ったのだろうか、由理くんが言った「帰ろか?」。お堂の中の誰にも声をかけずに、静かに立ち上がり、お堂を後にした。

愛車は闇の中で静かに我々を待っていてくれた。エンジンも静かにかけなければならない思いに駆られた。車に乗り、帰途につく。

「由理くん、どうだった?」自分の意見を言う前に聞いた。

「ちょっと飽きたわ?しんくんは?」

正直な人だなあ。

「24時間踊るのだから、24時間踊る意味があるんだろうね。凄い緊張感があったね。全部観てからでないと、評価はしちゃいけないのかなあ。朝になったら、もっと激しく踊ったりする気もするね」

「24時間見る人、おるんかね?」

24時間踊ろうと思う人もすごい。それに24時間付き合うひとがいるとしたら、その人も凄い。

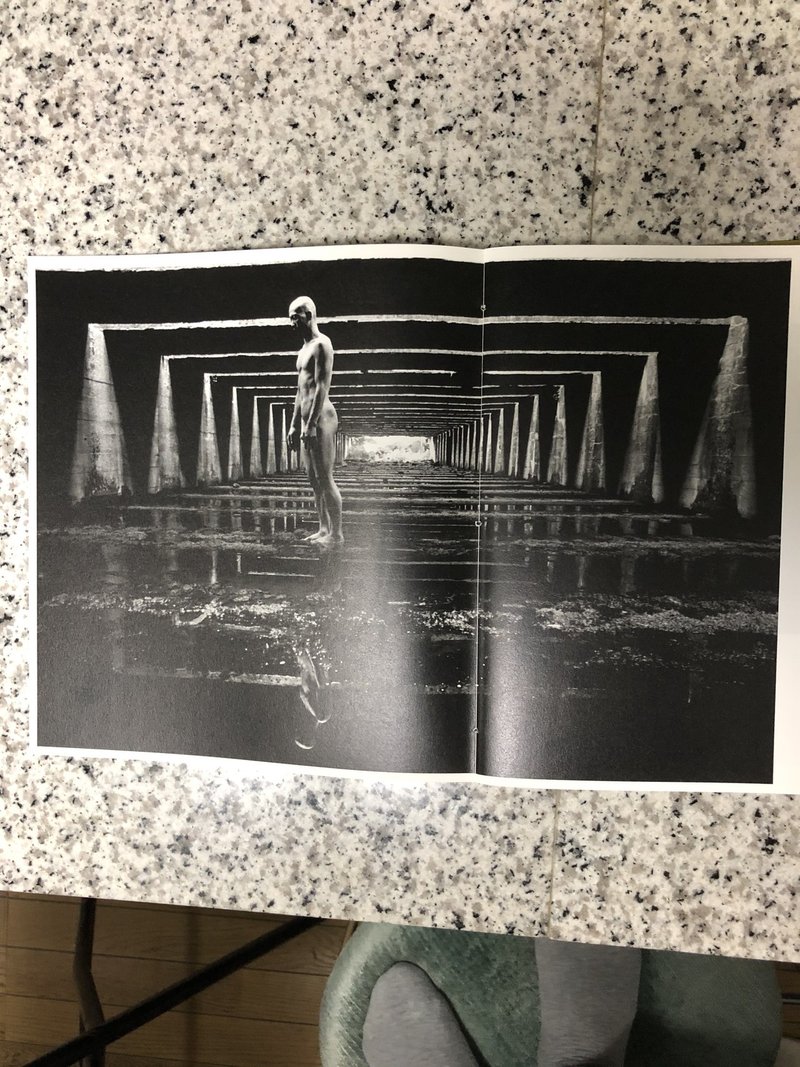

後に田中泯さんが、海外の路上で踊る映像を観た。予想通りというか、かなり激しく「踊って」いる場面だった。「24時間踊るうちの一部」かどうかは分からなかった。舞踏に詳しいわけではないが、独特の動きに震える鍛え抜かれた裸体は美しかった。

その後、田中泯さんの踊りにも活動にも、触れる事はなかったが、あの夏の夜の「24時間のうちの2時間弱」は強烈な印象を残した。何か物凄く、自分には無理な「厳しい生き方」を突きつけられた感じだった。

田中泯さんとの接点もなく、数十年後に映画「八日目の蝉」の中の「数分間」と出会ったこととなった。

四十数年前の田中泯さんのあの鋭い目つきに、優しさが加わったのだ。あの「いい顔」は、本物の生き方をしてきたもののみが得られる人生の勲章なのだろう。

自分の顔は、目はどうなのだろう?

「厳しい生き方」をしてきてこなかった僕は、まるで自信がない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?