結局、現代アートってなんだろう‐国立国際美術館「身体」展を通して‐

国立国際美術館では17:00-20:00は夜間料金になり、半額ほどまで値下げするらしい。学生証をまだ持たないわたしは、このサービスに飛びついた。

わたしは今、アニメーションの制作をしている。友人との展示に使うためだ。その展示が、予想よりも遅い日程で開催されるらしいと聞いてから、わたしにはいくばくかの余裕があった。昨日は溜めていたto doを消化し、漠然とほしいと思っていたものを書き出して整理した。今日は14時に起き、普段面倒に思う場所の片付けをしてから、国立国際美術館に向かった。

「身体」展を知ったきっかけは、展示を計画しているその友人にある。彼は主に現代アートを舞台に活動する作家だ。一連の行動や実験的な試みの一部を、いろいろな媒体で表現している。例えば文字だったり、写真だったり、図形的な言葉だったり…。わたしにとって現代アートとは「よくわからないけど価値があるらしい」ものだ。それを身近な友人が構想し、作品にし、誰かの目に触れさせる過程は、おもしろいものだ。彼が取り組む現代アートを知り、共同の展示をより良くするためにも、わたしは身体展へ行くことにした。

国立国際美術館に着いたのは18時頃だった。受付では古代メキシコ展と身体展の両方が観られるチケットと、身体展だけのチケットが販売されていた。古代メキシコ展の後援はメキシコ大使館で、nhkが展示の映像等に一役かっているらしく、料金が高く設定されていた。面白そうではあったが、時間もお金もないわたしは身体展のチケットのみを購入した。

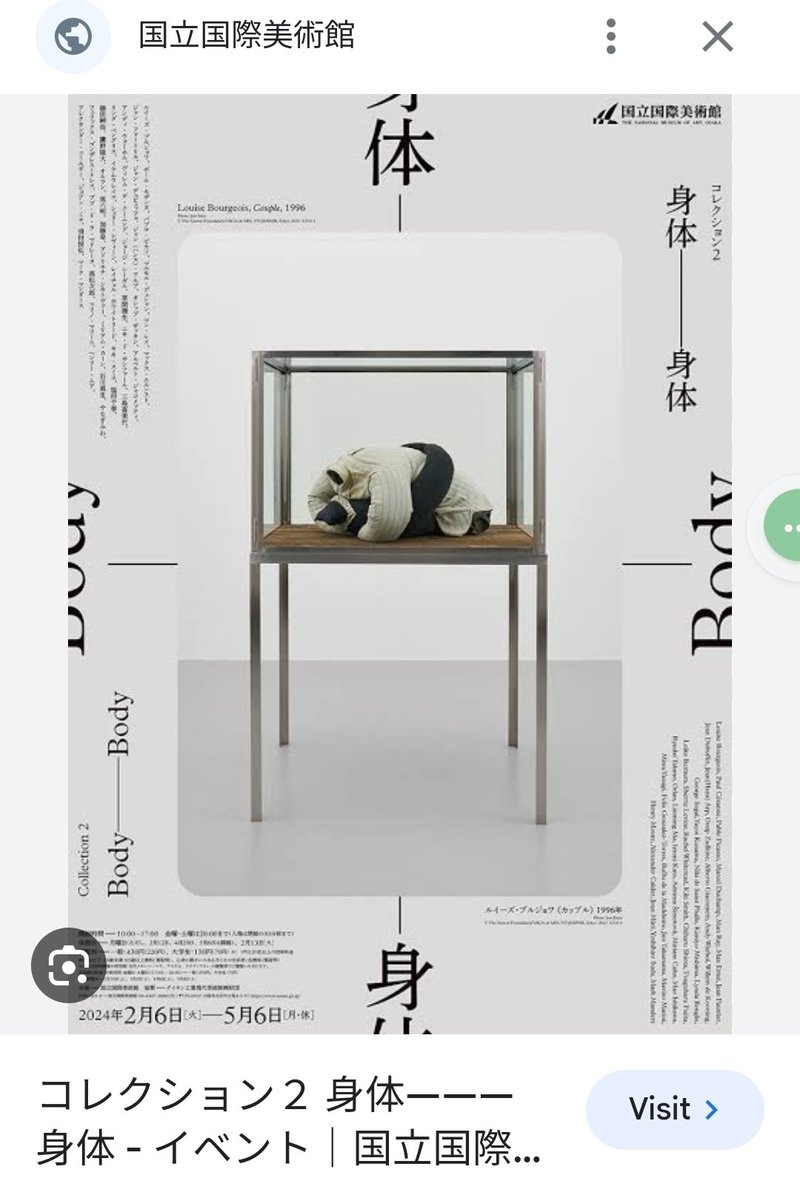

熱心に観察する閲覧者と作品、静かに佇む制作者と作品、それらの関係について。「身体———身体」というタイトルに使われた3つの―は、その関係性を明示するために添えられたらしい。

入ってすぐにあった解説には、そのようなことが書かれていた。(たしか)この説明によって、わたしは作者の存在や意図を意識して展示を見回ることになった。(あとから気づいたのだが、身体展のポスターもそれを示すように創られている)

展示ポスターのビジュアルにも使われた男女が抱き合うモニュメントは、入ってすぐにあった。男の人形が女に覆いかぶさって、抱きついてる。女も男の背に腕をまわしている。このモニュメントの制作者はルイーズ・ブルジョワ。彼女は少女時代に受けた傷を源泉に制作活動をしていたらしい。女なんて口減らしの対象だと出生すら罵る父、そんな父に依存する母、母に代わって父に寵愛を受ける家庭教師の不倫女。ブルジョワは口のなかでぐちゃぐちゃにした白パンで父親に模した人形を作り、少しずつその手足を切って憎悪に耐えていたという。彼女は自身をフェミニストと語ったことはない。きっと彼女は、ただ自分の歴史と向き合いたかっただけなのだと思う。

この展示を通して、感想を述べたいと思った作品は3つある。

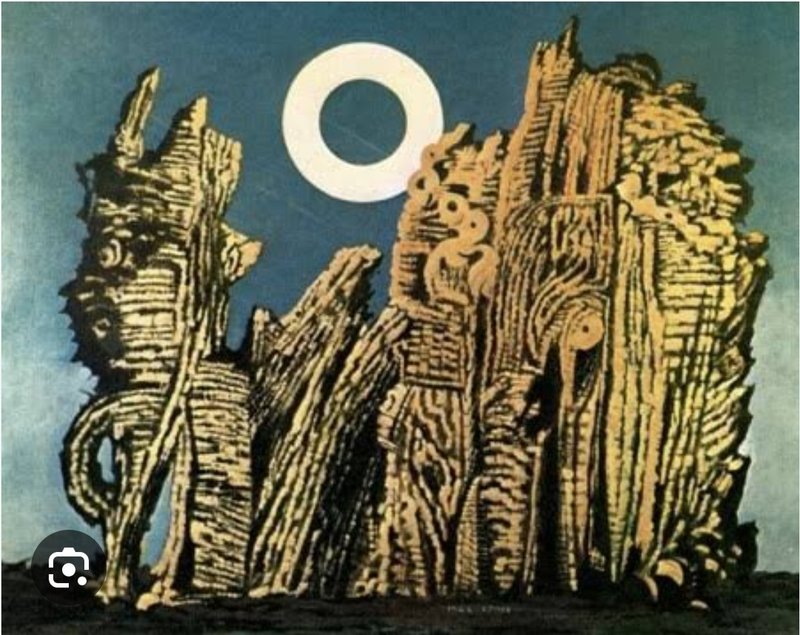

一つは、マックス・エルンストの「灰色の森」だ。

わたしは彼の作品の多くに共感することができると思う。エルンストの初期の作品の色使いや、構成は、わたしが美しいと思うものに酷似している。そして、森シリーズは、鋭くわたしの心に迫ってきている。彼の初期の作品を「分かりやすい美」としたとき、森シリーズはそこから少し離れたところにある。つまり、川と川辺の野草みたいな関係だ。犬と、寝返りを打つ犬がいる部屋のようなものだ。概して、わたしは彼に小さな親近感と尊厳の念を持っている。

二つめは、題名は忘れたが樹脂を流し込んで作られた湯たんぽの作品についてだ。

わたしはそれを作品だと受け入れる事ができなかった。なにも、頭の先から足の爪まで批判したいのではない。作品の裏には作者が居て、込めた思いやクエスチョンがある。この展示に漕ぎ着けるまで、作者はきっとたくさんの苦労と苦難を乗り越えて来たのだろうし、閲覧者と制作者に上下関係なんてあってはなら無い。わたしは作者を(メモし忘れてしまったけれど)を一人の作家として尊重したい。その上で、この作品を作品として受け入れられない。それは、ただ、湯たんぽに樹脂を流し込み、型となった湯たんぽを剥がしたものだった。もしこの樹脂製湯たんぽに帰る場所があるなら、どこだろうと考えた。ペットボトルやビニール袋がうちあげられ、地元の人からゴミ箱として扱われている浜辺がそうじゃないかと思った。黄色く濁った樹脂に、大小の砂がこびりついているところが容易く想像できた。

3つ目は加藤泉さんの無題の作品だ。

わかりにくいと思うが、この人形?の手足には石がくくりつけられており、その石には全体と同じようなタッチで絵が描かれている。彼の絵を見て、自分について一つ気づいたことがある。それは、私の中には確固たる「美」が存在しており、それはあまり大きい範囲のものではないということだ。この世界のすべての作品が15センチものさしだとして、わたしはそのうちの2センチ(多く見積もって)ほどしか「美」だと思っていないだろう。

加藤さんの作品は私の2センチに該当していた。なんというか、描き手がなにか大きな感情を持っていることが伝わってくるのだ。なにより、この幼虫みたいな人間?を今までたくさん描いてきたことがわかる完成度であった。同じ作風を続けると、自分の「美」がどんどん炙り出されて来ると思う。奥に向かって沈んでいくような瞳や、身体の部位によって変わるカラーは、彼がその作風を繰り返してきたから選べたものであると感じたのだ。

以上が作品に対する感想だ。ここからは、展示全体を通して考察したことを少し述べたいと思う。

わたしは「現代アートとはいかなるものか」をテーマに当館に訪れた。なので、その解はなんたるかを、書き上げたいと思う。以下に何通りか予想を建てた。矢印は、予想に対する感想や私が重要だと感じたことだ。

①クエスチョン 作者も疑問に思ってる

作者が持つクエスチョンであり、作者はその疑問を観客にも共有しようとしている。人々が向き合うべき一つの問題を提示している。

→意味不明に見える方がミステリーとして面白いから評価されている?

→この場合、いかにミステリーを保ちつつ観客が興味を持つようなビジュアルであれるかが肝だと言える。

②クエスチョン 作者がある答えに誘導しようとしてる

作者の経験や持論アンサーが決まっており、作品やタイトルから観客をその答えに誘導しようとしている

→わたしはそういうのきらーい!笑

③自己表現のツール

観客との関係性よりも、どちらかというと自分自身を重視している。自身を表したり慰めたりする術、もしくは、自身が他者と関わるツールとして用いている。ブルジョワがまさにそうなのかもしれない。

→現代アートというか、時代がら表現の幅が広がったから、伝統的な方法以外の自己表現が発展してきてるだけなのかも?

④ビジュアルの面白さ

現代アートもこれまでの美術と同じように、ビジュアルの美しさや面白さを気にしているらしい。現代アートのことを、絵画的な側面はほとんど無く、思考ゲームっぽいものだと解釈していたが、そうでもないらしい。ある作品について、現代アートの友人が、配置の面白さを指摘し、気に入ったと話していた。

→私達が生きる21世紀、技術の発展とそれに伴う生活の変化から、空間的・抽象的なものも「美」の対象になったのかもしれはい。人間って本当に高度な文化を作るなあとシミジミしてしまう…

③④は従来の芸術の意義でもよく挙げられるものである。つまり、現代アートは詩や版画やロックみたいに、時代や技術によって生まれた新しい表現方法の一つ?

これを読む人がいるのなら、あなたは現代アートをどう解釈しているのだろう。わたしと同じように、まだまだ未知なるものだろうか。それとも、なんとなくその概念は固定されているのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?