悩める若者に送る人生の選択肢の広げ方【もえさんインタビュー】

勉強したり、留学したり、旅に出たり、転職したり。私たちは新しい行動を起こす時に、必ず人生の選択肢が広がっています。

しかし、人生の選択肢を広げることはそう簡単ではありません。新しい地に行き、新しい環境で、新しい人と出会う。それなりの不安や緊張を伴うでしょう。

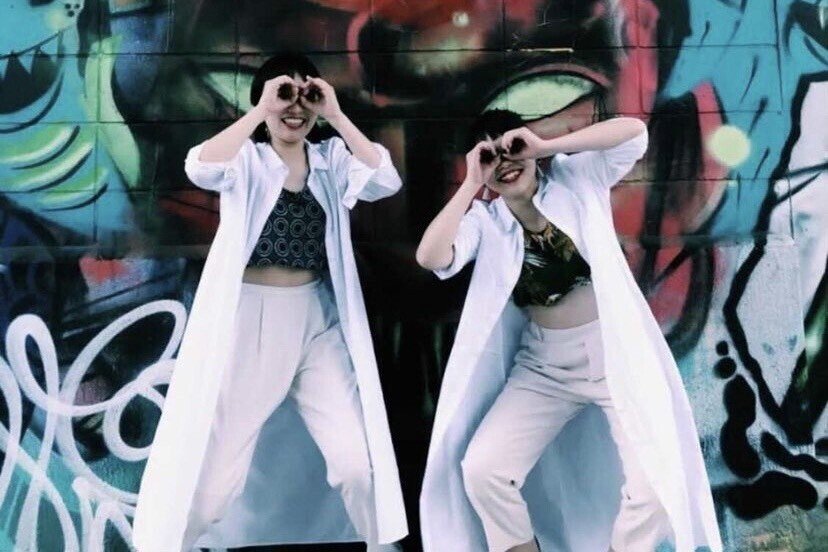

博士号取得を目標に、日本語教師として、型にとらわれない生き方を実現するもえさん。彼女は常に人生の選択肢を広げて、未来のキャリアを築いています。今回は、もえさんに今のキャリアのきっかけから、やりたいことを見つけるために大切なことをお聞きしました。

プロフィール

もえ 1996年生まれ、25歳。修士号を取得し、現在は博士号取得を目標に、大学院で第二言語習得の研究に励む。また、他大学で非常勤講師として留学生に日本語を教えている。年齢や固定概念にとらわれない、自分らしい働き方を実現している。

学校が大嫌いだから目指した「日本語教師」

―本日はよろしくお願いします!萌さんの日本語教師を目指すことになったバックグラウンドをお伺いしたいです!

中学生の頃は、教師になることが夢でした。でも、学校が好きだから教師を目指したわけではなく、学校が大嫌いだったからです。

中学3年間は、学校生活のせいで人生のドン底で。新体操をやっていて目立っていたこともあり、周りからのねたみがあって、友達と仲良くすることができませんでした。

学校生活の中で自分が一番納得できていないのが、担任の先生の言葉です。ある高校への推薦を出してほしいと頼んだ時に「お前みたいな落ちこぼれはどこにも入れんわ!」と言われてしまって。

この言葉を受けて自分は本当に何もできないのだと、自己肯定感が下がりました。しかも、同じタイミングで、習い事も家庭内も上手くいかなくなって。この時は、暗い部屋にずっといるような気分を味わいました。

でも、お母さんがその時に「学校に行かなくていいよ」と声をかけてくれて。その言葉で「たまには休んでいいんだ、たまには諦めてもいいんだ」と少しずつ気持ちが回復していきましたね。

今思えば「こんな先生がいる学校の環境を変えないといけない!」という使命感に駆られていました。自分に嫌な思いをさせた先生を、ギャフンと言わせたい思いも芽生えましたね。

そこから、高校に入って学校生活が充実するようになりました。充実したのは、高校が素直に楽しかったからだと思います。素敵だと思える先生に出会えて「こんな先生達になりたい!」と思えるようになりました。

自分の中では高校2、3年生の時の担任の先生がキーパーソンです。その先生が「どこの高校で働きたいか?」と聞いてきた時に、絶対に自分の高校で働きたいと答えて。いずれ、自分が所属していたダンス部の指導、国語の授業の両方ができると思ったからです。

「苦手なことをやる必要はない」将来の選択に悩んだからこそ感じたこと

高校でも、人を信じられなくなるような辛い経験をしました。それでも、その環境が自分を高めてくれたと感じていたので、高校教師として戻る決意を固めていましたね。

だから、大学時代は高校教師を目指して勉強に励んでいたのですが、教員採用試験の勉強をしていた時に気持ちが揺らぎました。人生経験の少ない自分が教育の現場に立って良いのかという不安に駆られて。

将来に悩みながらもそのタイミングで、卒論のために日本語教育の調査を始めました。でも、日本語教育の調査がすごく楽しくて。もしかしたら自分は教育ではなく、言語に限ったところに興味があるのかなと思い始めたのです。

自分は国語が得意で好きだけど、自分よりも国語が得意で教えることが上手な人はたくさんいる。国語を教えるのは自分ではなくても良いのでは、と思い始めました。

学校教育に関しても、人生経験が少なくて何も伝えられない自分よりも、人生経験が豊富な人の方が適していると考えて。それで日本語教育であれば、「自分しかできない仕事ができるのではないか…?」と考え直すきっかけになりました。

同時に「仕事は、得意なことを生かした方が良い」と思うようになりましたね。自分の得意なことをやっていった方が良いはずなのに、今の自分は苦手なことに飛び込もうとしている。そう気づきました。

さらに、「自分の苦手なことをやる必要はない」という考えに至りました。言語よりも国語が苦手だったので、得意な言語を生かそうと思えるようになりました。「苦手なことはやる必要はない」という考えは、今でも選択する時の基準にしています。

ゼミの先生からは、「将来のことはわからないのに、悩んでいてもしょうがないから、とりあえず経験してみたら?」と声をかけてもらって。それで、学部4年生の時に日本語学校に行き、日本語を教え始めました。

日本語学校で教える経験を通して、国語を教えている時よりも、日本語を教えている方が自分には合っていることに確信を持てました。教育には携わろうとは決めていたけど、一番の決め手となったのは苦手なことは避けて、やりたいことと、やれること、そして自分しかできないことを見つけたのが大きいと思っています。

行動することは無料!人生、チャレンジしないともったいない!

―今のキャリアを積む中で壁にぶつかったことはありますか?

修士の後すぐ就職するか、博士に行くか決断した時に壁にぶつかりました。

修士の後すぐ就職すれば、手に職が付き、お給料は安定するし、自分の能力内で仕事ができます。

でも、自分の興味が研究の方にいっていました。研究に興味があるから博士後期に行くというのは、自分の能力の範囲を超えているという自覚がありました。そのため、大きなチャレンジになります。だから、博士後期課程への進学はすぐ決意できなくて。

就職して自分のできる範囲でこなしていくのか。それとも、博士に行き、自分の能力が足りないところに飛び込んで挑戦する方が幸せなのか、二つの道で迷いました。

その時に「やってみないとわからないよ!」って声をかけてくれたある先生の言葉を思い出して。「博士後期って行くのは、行けるじゃん!」と自分でも思いました。修了できるかどうかはすごく難しいけど、入ることはできる。「いけるところまではやってみよう」と決心しました。

―もえさんの「いけるところまでやってみよう」という精神はどこから来るのでしょうか?

小さい頃から大事にしている言葉が関係しています。私は小さい時から母に「あなたは人の3倍努力して、やっと同じフィールドに立てる」と言われ続けていました。

母がこの言葉をかけ続けていた理由は、一人っ子で、3月生まれで体が小さく、周りから1年遅れた何もできないような子だったからだと思います。この言葉のおかげで小さい頃から努力が習慣付いていた私は、努力することは負担ではありませんでした。

だから、人生の賭けに出てみても自分は人より3倍以上努力できる人間だから、成し遂げられるという自信もありました。「大変だけどやり続けていたら、できちゃった」そんな可能性が待っているかもしれないと。

行動することは無料なので、チャレンジしないのはもったいないと思っています。

3年後後悔しないために今を全力で生きる

―もえさんは今のエピソードのように過去の自分を分析して、今の自分を客観視できているイメージがあります。普段から自己分析を行なっているのですか?

小さい頃から、いろいろな妄想をして、たくさん考える習慣はありましたね。自分がどういう人間で、何が得意で何が苦手なのかをよく考えます。こういう選択をしたら、こうなるのではないかって未来のパターンを思いつくだけ考えます。

だから、正直、現実は2回目を経験している感覚です。

―未来の予測は、どのくらい先まで考えているのでしょうか?

常に3年後を予測して行動しています。3年あれば何事も変えられると思っていて。3年あれば別のキャリアに進んだとしても、戻すこともできます。だから、3年間の妄想をいろいろな道で考えています。

選択した道を後悔することもあると思います。でも、最近は「選択したことを後悔しない行動」を意識していて。3年後に、3年前の自分を振り返って「この選択で正しかった」と思うように癖をつけています。この習慣をつけていると、自分の人生の選択は正しいことしかないと思えるようになるのです。

あとは、この選択で正しかったと思えるようになるために、最善の努力を尽くして頑張れるようになれます。

―3年後を見据えて、将来目指しているビジョンはありますか?

今、将来の選択肢は幅広い。日本語を教えることを軸にしても良いし、研究に軸を置いても良いとも考えています。

あとは、将来自分で学校を建てて、自分だけしかできない支援の仕方で日本語教育に還元したいです。でも、どれかを選ぶのではなくてどれもできるという自信があって。フリーランスや起業など、現代にはやりたいことを同時進行で進める方法はいくらでもあると思っています。

私は将来のビジョンを考える時に「選択肢をひとつに絞らないこと」を意識しています。多少時間はずれても、やりたいことを全て実現できないことはないと思うのです。

やりたいことを見つけるためにとりあえずやってみる!

―ビジョンを見つけるのが難しい人も中にはいます。やりたいことを見つけるために大切だと思うことはありますか?

ビジョンが見えない人は、とりあえずなんでもやってみたら良いと思います。やる前から悩む必要はありません。私たちは、義務教育の中である程度「やり切る力」が身についていると思います。

でも、日常生活の中でそのやり切る力を最大限発揮するチャンスがなかったり、タイミングが来なかったりするだけだと思っていて。

だから、ビジョンがなければチャンスやタイミングが得られるようにひたすら挑戦することが大切だと思います。興味があるかないかではなく「とりあえずやってみる精神」を私は大切にしています。

あとは、ビジョンを探す時にやりたくないことや苦手なことは避けて良いと思っています。もっと自分にしかできないことや、得意なことに目を向けて良いと思うのです。

私は会社に属していない働き方なので、よく周りから「その働き方よくできるね!」と声をかけられます。でも、自分からすると、会社に上手く適応しながら、言われたことをこなすことが苦手な性格から逃げただけで。

今の時代、働き方は多様化していています。もっと多くの人が自分自身を生かして働いて良いと考えています。

―最後に、生きる上で選択肢を広げたい人に一言お願いします!

一般的な生き方が、自分にとってプラスになるのかどうか考えると、選択肢が広がりやすくなると思います。

一般的な生き方や働き方は、多方面で安定しているのではなくて、その方法で生活している人数が多いから「一般的」ととらえられているだけだと考えています。

私は決して一般的な生き方が悪いとか区別はしていません。ただ、一般的な生き方が適している人もいれば、私みたいに苦手と感じる人もいるのは事実です。今私は、一般的な働き方が自分にはプラスになることが少なくて、合わなかっただけだと思っています。

皆さんも「一般的な生き方」が自分にとっていろいろな面でプラスになるかどうかを考えると、選択肢が広がるかもしれません。

あとは、反骨精神を持つことも大切です。嫌な人の言葉で傷ついて、マイナス面ばかり考えて下を見ると視野が狭まります。でもそうではなくて、その人の言葉で「5年後、10年後に上に立つぞ」って考えると、道が開けます。良い意味でも悪い意味でも心に刺さる言葉を原動力に動くと、選択肢が広がります!

―本日は貴重なお話しをありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?