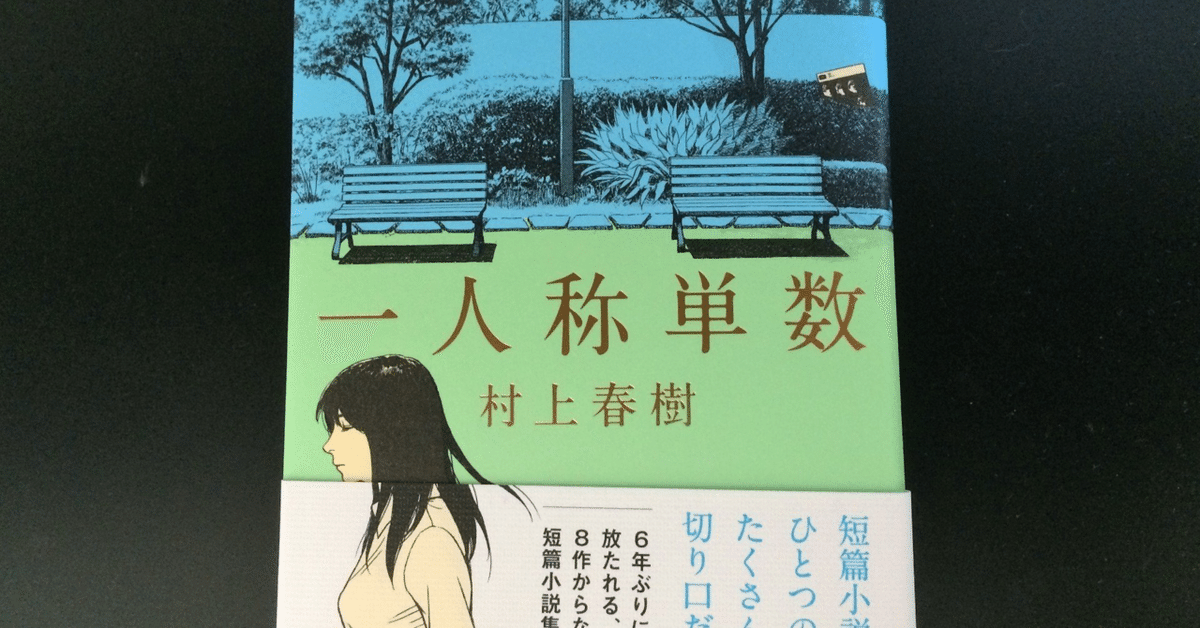

読書記録②『一人称単数』村上春樹著

昨夜は拷問のような夜だった。

蚊が1匹部屋に居座り、寝ているところに、ある程度の時間の間隔を空けて繰り返し襲ってきたのだ。

わりと小さな物音でも目が覚めてしまう私は、耳元でブーンと聞こえるたびに、バッと布団をはねのけ飛び起きて電気をつける。しばらく目を凝らすが、四方の壁と収納の引き戸に蚊の姿は見つけられない。諦めて眠る。一時間くらいするとまた羽音がする。飛び起きて電気をつける。いない。また眠る。そんなことを三回以上は繰り返した。

刺されたのは手足の三箇所で痒みも比較的すぐにひいた。しかし寝不足だ。何度目かに目を覚ました時、雨戸の隙間からは光が漏れていてた。いつもより最終的に起きた時間は遅かったとはいえ、睡眠の質は最悪だ。

そんなわけで今、まだ蚊が潜んでいるかもしれない部屋で、重たい瞼で少し冴えない頭を使ってnoteを書いている。

それにしてもこんなに姿を現さない蚊も珍しい。いつもなら見つけて確実に仕留めている。私は蚊が大嫌いだ。耳元で鳴るあの不快な羽音と奴らのもたらす痒みには、殺意を抱かずにはいられない。

もちろん今回も本気でムカついているけれど、なんだか「だるまさんが転んだ」をしていたようなちょっと憎めない気にもなってくるのは寝不足で頭がぼーっとしているせいに違いない。

本題の今回の読書記録は、村上春樹著『一人称単数』だ。

(※なんとなく村上さんは「村上春樹」呼びがしっくりくるので以下敬称略。)

この本を選んだのは、先週ゆるく読んでいた村上春樹のエッセイ本の影響が大きい。

実を言うと私は村上春樹の本にちょっと苦手意識を持っていた。もちろん海外でも知名度が高く、作家歴も長くて多くの称賛を受けているという認識はあった。

けれど、パラパラとページを捲って飛び込んでくる活字に、クラシックミュージックやジャズ演奏者、野球選手の有名人の名前やうんちくが連なっているのを見ては「この人の趣味趣向とは合わないかも」と敬遠していた。

イメージ的に(ベタだけれど)上質な一人掛けソファーにローブを羽織った村上春樹が、ワイングラスを片手でくるくるとまわして「こんなことも知らないのか」と(口には出さずとも)見下してくる感じといえばいいだろうか。

(完全に自分の無知さと劣等感からくる被害者意識だという自覚はあります。村上さん、すみません。)

そんな苦手意識を持ちながらなぜ村上春樹の本を手に取ったのか。理由は単純で、どうしてこの人の本はこれほど知名度が高く多くの人に読まれているのか、という興味。

それからどこで知ったのかは忘れてしまったが、村上春樹が毎朝原稿用紙十枚をきっちりと書き、一時間程度の運動を習慣にしているという事実を知ってから、ご本人の生き方に好感と尊敬の念を抱いたこともある。

村上春樹の小説をいざ読んでみようと思ったものの『ノルウェイの森』や『1Q84』のような分量的にも内容的にも読み応えのありそうな作品は、まだ敬遠したかった。もう少しライトに読めそうなものはないかと探した結果、短編集のこの『一人称単数』を読むことにした。

読後にこの本の印象を一言で表すなら「不可思議」だ。「不思議」では『不思議の国のアリス』のイメージからかファンタジー要素が強めになってしまうから、あえて「不可思議」を選びたい。発音的にもこちらの方がしっくりくる。

なんていうかこの本の八話ほとんど全て、ある地点で少し異様な世界に引っ張り込まれるのだけれど、境界線が曖昧でどこからおかしなことになったのかがわからない。

また主人公が作中で終始名乗ることなく「僕」「私」と語り、登場人物には「あなた」「きみ」と呼ばれるために、これは村上春樹の過去をベースにした回顧録なのではないかという印象づけをされる。だから余計に奇妙な世界を見せられながらも、同時に変にリアリティーがあり読者は混乱させられるのだ。

例えば宇宙人に遭遇するとか爆発事件に巻き込まれるとか。或いはタイムスリップして未来人に会うとか。そんな派手なイベントは起こらない。でも「え? これって実体験?」と一瞬でも疑ってしまうような微妙なところを突いてくる。すぐに「いや、ありえない」と打ち消しても「でも村上春樹ならこんな体験の一つや二つ‥‥」と(私の場合はご本人をよく知りもしないくせに)思わされてしまう類のエピソードが散りばめられているのだ。

そして「不可思議」とか「異様な世界」と表現しておきながら全編を通して受ける矛盾したもう一つの印象は、地に足のついた堅実さと信頼感。小説はフィクションだから乱暴な言い方をすれば、著者から「嘘をつかれている」わけだけど、安心してその嘘を享受できるような信頼感があるのだ。

これを言ってしまったらほとんど全ての作家さんに当てはまるのかもしれないけれど「見えていないものは書かない」という姿勢。なんとなく村上春樹は特にそこが顕著な気がする。

村上春樹の脳裏にはどれだけ鮮明な物語の映像が浮かんでいるのだろう。音楽家やスポーツ選手、作家の、長く難しい名前はたくさん登場する。しかし肝心の物語の主要な人物たちは「僕」「彼女」「お兄さん」「老人」などと書き記され、名前を持たされていない。

名前の持つ力は強い。印象的な変わった名前を付けるだけで、もしくはあえて平々凡々なありふれた名前を付けるだけで、その人物の肩書きや性格を掛け合わせれば輪郭は一気にくっきりしそうだ。その要素がないだけで読者が親しみを感じられなかったり、登場人物から距離を置かれることを危惧してもおかしくないと思う。

それなのに読者は登場人物たちをちゃんと(あくまで頭の中でだが)目で追うことができるし、近しく感じることもできる。そして短い物語とはいえ、読んでいくそばから忘れるということもなかった。

八話のうち、私の中で最も印象深かったのは『品川猿の告白』という話だ。その物語の中に登場する年老いた猿は、まるで風景のように自然なあり方でその世界に現れる。そして人間の言葉を話し、主人公の「僕」とも、礼節をわきまえた違和感のない打ち解け方をする。

「僕」も猿が人間のように振る舞い言葉を話すことに内心動揺しつつも、初対面の人に失礼のないようにと慎重に言葉を選びながらコミュニケーションを図る努力をする。その様子が心の様子も含めてわたしにはありありと感じられた。人は実際起こりえないことを目の当たりにした時、腰を抜かしたり悲鳴を上げたりするより、案外こんなふうに平静を装って自分を落ち着かせることができるのではないか。そんな説得力のある描写だった。

エッセイでもご本人が明言していたように、村上春樹の専門は長編小説なのだろう。ものすごく主観的な感想で申し訳ないけれど、好みで言えばもっといい、もっと面白いと思える短編集は今まで何冊も読んできたように思う。

だけどなんだろう。これで読み納めにせず、この著者の違う作品も読んでみようと思わせてくれる何かがある。食で例えるなら化学調味料や香辛料で表面上ごまかされた味ではなく、出汁から丁寧に取られたもの、素材を活かして控えめに味付けされたもの、といった癖になる味わいといったところか。

今回も長くなってしまったけれど、読書記録はやはりいい習慣だと思う。まだ二回目でどこまで続けられるかわからないけれど、また新たな課題図書を決めて読了したらnoteに記録を投稿していきたい。

※ここまで書いて読み直しをしていたところ、再び耳元にあの嫌な音が‥‥。瞬時に応戦し、(おそらく昨日の)蚊を退治することができました。な〜む〜。今夜は安眠できそうです( ´∀`)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?