粉雪 / 自作短編

この小説は、出来れば夜、一人で読んでください。

(以下本文)

なぐさめは空に舞い散りはかなげに消える想いに雪は舞い降る

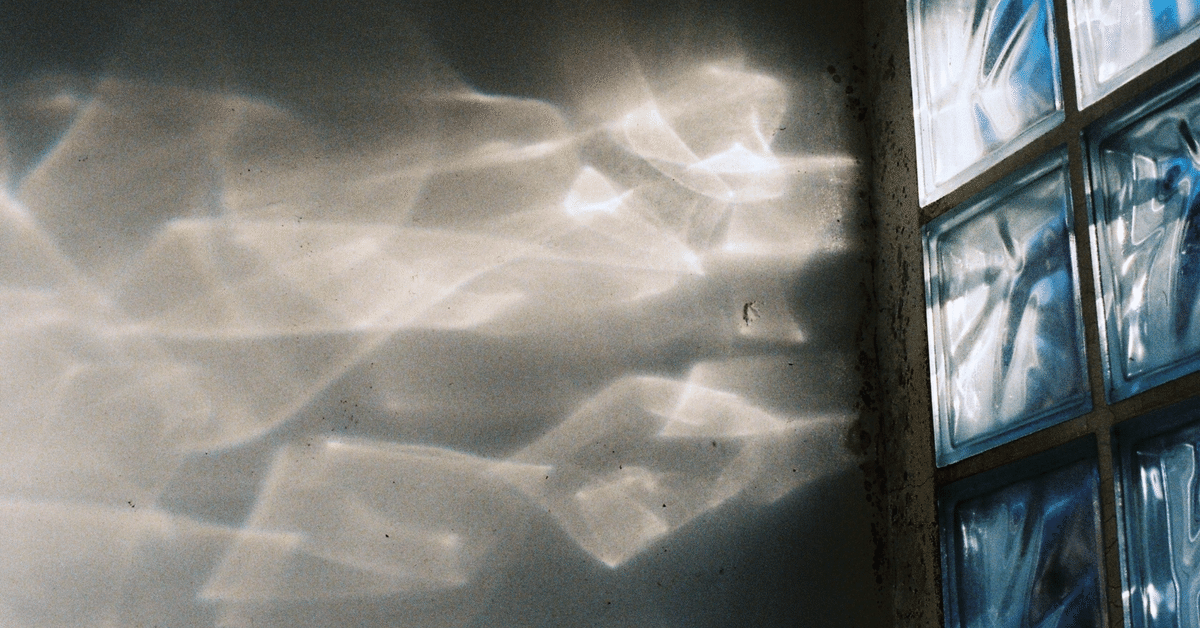

大学の文学同人誌に寄せる短歌をノートに書き留めて、美千妃(みちを)は窓辺に映る自分の顔と、外の暗闇にチラつく粉雪の両方を眺める。

・・・舞い散ると舞い降るの音がかぶってしまうわ。それに、舞い降るというのはどうも字面がよくないし。どうしようかしら。

うつむいて少し眉をひそめる美千妃の少し細面の顔立ちに、アロマのキャンドルの揺らめきが、鼻すじとシャープなあごのラインをその陰影で引き立たせる。

黒髪の一筋が顔にかかり、美千妃はそれを、白い指で無意識に耳にかける。

その耳に少しふれた指先の感触が、つい先日の情事を想いおこさせ、微かな戦慄が美千妃の背筋をとらえ、あの快楽を蘇らせる。

・・・あんなことがあっていいの?

反芻してしまう、その時の感覚が美千妃をとらえ、指先が下腹部の奥へと向かってしまうのを抑えきれなくなってしまう。

窓の外には少し激しく降り始めた雪が、白く窓の明かりに照らし出され浮かび上がっては消えていく。

大学院で古典文学を専攻している美千妃が、担当教授の濱中と芸術学部の助教授である矢加部と、演劇のシナリオの打ち合わせを兼ねて食事へと出かけたのがつい先日。

「源氏物語を映画化しようとしては途絶えるけど、美千妃君は何が問題だと思うかい?」

古民家を改築した地中海料理店で、食事の後のワインのグラスを片手に濱中は美千妃にそう尋ねる。

「今の日本の俳優に、子役から年配まで、それぞれの源氏の役をこなせる俳優がいない事。それに・・・」

「それに、なんだい?」

興味深げに矢加部も身を乗り出した。細身の髭を生やした、いかにも芸術に携わっているといった風態で、地中海料理店には似つかわしくないイギリス風の出で立ちをしている。

「どこまで、その・・・」

少しためらった後、美千妃は思い切って言う。

「男女の機微を、しかも複数の女性という対象にして、セックス描写抜きで、いいえ、描写があったとしても、映像として描けるのかという問題も」

「さすがにセックスの違いを、機微のレベルで映画で描くわけにはいかないしなあ。確かにそうだ」

少し酔いが回って声のトーンを高くして言う矢加部の言葉を、聞えない金属の粉の摩擦音のように感じながら、美千妃は言葉を重ねる。

「暗黙の了解、ってありますよね」

「そうだね」

濱中が少し低めの声でささやくように言ったその時、不思議なしびれが美千妃をとらえた。

「暗黙の了解として理解できる人を対象に、女性のセックスのニュアンスを描くには今の日本人にそれだけの器量がある、特に男性客が多数いるとは思えないのです。しかも映画という制限の中での描写にとどめながら、セックスの微妙な機微の違いを表現するというのは、あまりにも難しい。それに演劇と違って長台詞を添える訳にもいきませんし・・・」

少し間をおいて、さらに美千妃は吐き出すように言った。

「源氏は、あくまでも女性側から見たセックスの対象としての理想像の男性が、色々な女性を口説き、寝るという話を展開する事で、満たされない女性読者の妄想をひきたてるという計算があるように思えるのです。でも、そんな話をダイレクトに映像にしたところで、陳腐ですわ」

「ここで言う君のセックスとは、一般的に性という意味かな?それとも行為をさすのかな」

さらに濱中が、美千妃を挑発するように尋ねる。一方の矢加部は話の内容よりは、むしろ知的な美しさを醸し出す美千妃の唇からセックスと言う言葉が何度も漏れ出るのを、好色めいた想いで眺めている。

「その両方です」

「ほう。確かに女性は、男性の性の違いはわかるだろうけれど、まあ、それが性質であるか行為であるかに関わらずだが、他の女性の感覚の違いまではわからないだろう。男の僕から言わせると、女性の方がニュアンスのバリエーションは多いと思うのだけれど」

酒の席で性を話題に扱いながらも、冗談めいたり下卑た雰囲気にならない濱中との会話。大人の洗練された色気とは、こういうところに現れるのだなと妙な関心を抱きながら、美千妃は濱中の顔を改めてじっと見て質問を返した。

「教授は経験豊富ですのね。じゃあ、まだ未熟な私からお伺いいたしますけれど、多数の女性を経験するのと、一人の女性と長い期間関係を続けるのと、どちらが大切だと思いますか」

「行為としてという意味かね」

濱中が確認する。

「行為としてです」

「大切という言葉が当てはまるかどうか。むしろどちらが良いかと言えば、答えは両方だね。多数を経験しながら一人を長く愛する事も出来れば、男は最高の愉悦を味わえるだろう。女性は、このワインのようにバリエーションも豊かで、さらに良いワインのように時間がたてば成長して花開くからね。」

そう言って濱中はグラスのワインを掲げる。矢加部は酔いで少しうるんだ眼で面白そうに二人の話の成り行きを見つめている。

「では、女性にとってはどちらが良いのでしょうか?」

さらに美千妃が質問を重ねる。店にはイタリア語のオペラが静かに流れ、深夜の空気を色濃く染めあげていく。

「ワインと同じでよい扱い手に素質を開花させてもらえるのなら、一人で十分だろう。しかし、その一人に1回目でめぐり合うのは奇跡に近いだろうから、複数の男性を経験した方がよいのかもしれないけれどね。こういう質問をすると、セクハラだと取られかねないけれど、君は実際、どうなんだい?」

濱中の言葉に顔を不意に赤らめる美千妃。それを2人の男が好奇の視線で凝視する。酔いでほんのり赤く染まった美千妃の頬が、タングステンの灯りに照らされ艶を増している。

「もう少し話をしたいところだが、もうここは閉店だ。河岸を変えて源氏の話をもう少ししたいのだが、どうだろう矢加部君」

「濱中教授、私も是非と言いたいのですが、クリスマスの舞台のリハーサルがあるものですから私はこれで失礼いたします」

矢加部が名残惜しそうに答える。

結局、矢加部は一人でタクシーで帰っていった。酔いに任せたわけではないのだが若さゆえの好奇心も手伝って、美千妃は濱中の誘いに応じて濱中の自宅マンションに寄ることにした。濱中は既婚。以前、数人の学生で訪問した時に美千妃も濱中の妻と言葉を交わしていた。30手前の、濱中とは少し年の離れたショートカットのさっぱりした感じの女性だったように記憶していた。

「夜遅く、お邪魔ではないですか?」

「前もそうだったけど、ちょくちょく深夜に学生が来るのには慣れっこだから」

そう答えた濱中の言葉に安心したのもあったのだが、濱中の自宅に入ると、濱中の妻は不在だった。

濱中の言葉が、あらかじめの計算のもとの言葉だったのかどうかという判断をしたのは、自分の妄想だったことを、美千妃は知りながら靴を脱ぐ。玄関の脇の靴箱には、季節外れのガーベラが、剣山の上に刺されていた。

「こういうのを針の筵(むしろ)と言うんだろうな。こわいね」

ひょうひょうとした口調で言いながら、まるで美千妃がいないかのように、身につけたものを脱ぎ着替える。その着替えの隙を盗むように目でとらえようとする自分に気が付きながら、美千妃はマフラーを外し、コートを脱いだ。

案内された応接間は、やや暗めに間接照明が調光され、木肌を生かした空間に深い陰影を作り出している。濱中は普段もそうであるような気負いのないような動作で、オーディオのスイッチを入れる。チックコリアのピアノの音が、心地よい音量で響いてきた。

美千妃がソファーに腰をかけていると、濱中は磁器のティーセットを運んできてテーブルに置き斜め向かいに腰をかける。

「寒かったから温かい飲み物がいいだろうと思って」

つがれたお茶を口元に近づけるとジャスミンの香りがする。やや重い西洋料理の飲食の後だっただけに、さっぱりとした感覚にほっとするような落ち着きが広がった。

「美味しい」

そうつぶやく美千妃を穏やかに見つめながら、濱中は話を始める。

「源氏物語の学術的な話はさておいて、光源氏という主人公の生い立ちの設定というのは実に巧妙な伏線が張られているね」

「ええ。実母である桐壺の更衣を幼くして失い、その後、桐壺帝が正室として迎えた藤壺に母の面影を重ねて義理の母である藤壺とあらぬ関係を結んでしまう。それがその後、さまざまな女性と恋愛を重ねていく中での源氏の物語に、ずっと影響を与えていきますね。見事な設定です」

美千妃の答えを待っていたかのように、濱中は後を続ける。

「じゃあ源氏が女性を積極的に求め、平たく言えば女性にもモテる理由は何だと思うかい?」

「家柄もよく、教養もあり、そしていい男であれば、モテて当たり前ですわ。そもそもの設定がそういう要素を持った男性としてなっているのですから、あまり考えた事はありませんでした」

手のひらの中の、小さな茶碗から立ち上るジャスミンの香りと、手のひらに伝わる暖かな熱を感じながら、素直に美千妃は答える。

「そうか。作者はもう少し巧妙なように思えるんだが。母親をすごく幼い時に亡くした男性は、実は女性を引き付けるという事を、君は知っているかい?」

「その事を女性が知らなくてもですか?」

「そう」

「それは初めて知りました」

濱中の学者らしからぬ意外な説に、美千妃は興味を示す。2人の会話を邪魔しないような音量で流れるチックコリアのピアノが、抑制のきいた知的なムードを醸し出す。

「女性にとって相手の男性の母親は、潜在的なライバルであり、勝てない存在のシンボルともなりえるのだが、そもそも母親を幼くして亡くした男性には、その母親の影が全く見えないのを、無意識に女性は察知するらしい」

・・・そう言われればそうかもしれない。

そう思いながら、濱中の話の続きを美千妃は待つ。

「一方の男性は無意識のうちに、女性を強く求めるとなると、強烈に女性の母性をくすぐることにもなる」

「ということは、母性をくすぐるからその男性はモテるとおっしゃるのですか?」

「そこなんだが、それは少し微妙に違う」

美千妃の質問に、濱中は一息間を開けて答える。

「母親の記憶がないか、もしくは薄いからこそ、そのくびきなしに純粋な意味合いでの女性を求めるのだよ。これはその女性自身が母親になるまでの間であるかもしれないが、純粋な女性として自分を求められれば女性にとっては、それこそ理想ではないのかな?もちろん無意識のレベルだが」

濱中の指摘に美千妃ははっとした。結婚相手とか母親や姉妹といった家族というくびき抜きに、純粋に性の対称形として求められれば、その相手との関係は恋愛としては理想だ。それは美千妃にもイメージができた。

「教授のおっしゃりたい事、なんとなくわかる気がします」

「そう。だから源氏は最初こそ、最も身近な女性としての藤壺を思慕し、さらにいとこの朝顔の君に求婚したりするものの、次第に純粋な意味合いでの女性を求めていく。そして若紫に行きつく。若紫に一目ぼれした時、まだ若紫は少女だったんだからね。それが若紫が源氏に最も寵愛された大きな理由となるね。それに女性読者も源氏にひかれる女たちに共感を持つ」

そんな解釈を美千妃は初めて聞いた。

「まあ異説あるけれど、通説通りに紫式部が著者だったとして、もしこれを狙って紫式部がそういう設定を編み出したのであれば、相当、男女の機微に通じていたと言えるね」

そう話す濱中の顔を、美千妃はじっと見ていた。

・・・この人は話している時の顔が、魅力的

まださめきれない酔いの中、部屋とお茶のぬくもりで、ほんのりと頬を染め、そして瞳がうるんでいる美千妃。

「ついでにクリスマスだからじゃないけれど、キリストの生い立ちの物語と比較していくと面白いね」

唐突なつながりに、さらに興味をいだき、美千妃は濱中の唇を見つめる。

なぐさめは空に舞い降る粉雪の手のひらにふれ消えるはかなさ

・・・こうやってみると、漢字は無粋だわ。

人知れずまさぐりそうになる指先を制し、持ち替えたペン先から溢れだしたインクの痕跡が奏でる詩をみて、心の中で呟く

「キリストの母は、バージンマザーだね。名前はマリア」

「ええ」

「キリストの父親は?」

「確か、ヨセフ」

「よく勉強しているね。文学を学ぶものは数学を学べと言ったのは、他でもない芥川龍之介だけれど、数学を学ぶものも文学を学ぶべきだね。和文学を専攻するなら西洋文学も学ぶべきだ。君の姿勢は正しい。それはともかく」

言葉を切って濱中は立ち上がり、美千妃の肩に手を置き言葉を重ねる。

「少しウイスキーが飲みたくなった。君も一緒に飲まないか?」

触れられた肩から下腹部に暖かさが伝わり、潤う。

「ええ、頂きます」

そう言葉を返すのがせいいっぱいの美千妃。

「キリストの真の父は神であり、源氏の父は天皇。キリストの母はバージンであり、源氏の母は早くに死ぬ。キリストは特にしいたげられた者や弱い女性に優しく、源氏もまたそうだった。キリストは力あるものに恨まれ嫉妬され、源氏もまた、優美である魅力ある女性に恨まれた。まあ、難を被ったのは源氏に愛された女たちであるという違いが、女の嫉妬と男の嫉妬を物語っていて面白いのだが」

そう言いながら、ウイスキーを手渡す濱中。

温かなカップに注がれたウイスキーを手渡される時に、触手がしっとりと汗ばんでいるのを悟られまいとする美千妃。

「直接的に聞くのだけれど、君はどちらに魅力を感じるかい?」

そう言って濱中は美千妃の目を覗き込んだ。両手を熱めのカップに自由を奪われたせいにして、見つめる視線が近づいてくるのにあらがえず、唇を重ねる。

その唇のニュアンスを受け止め、口元を緩める美千妃。

柔らかな舌が重なり、さらに強く蠢いて・・・

そのまま胸を覆う布の隙間に手が忍び寄り、柔らかな丘の上に重ねられ、あらがえず受け入れ求めていく溶け方をしてしまう自分の、熱を悟られてしまう羞恥に頬を染めながら、舌の誘いに応じ、吐息を洩らす。

ソファーの上ではだけていく。胸の先の蕾を吸われた時に律動する背中を濱中の右手の指が、優しく撫でる。そのまま目をつむり濱中のズボンをおろし、顔に少しふれる力強いものを自らの唇の中に収める。

低い声で唸る濱中を愛おしく感じながら、ひとしきり愛おしさを込め、緋色の唇の中でその力強いものを包み込み愛し、そのままもたれ込むように濱中を倒し、うるんだ自らの中へと引きいれた。

下腹部の奥を突き上げられたまま、少しづつ上下に動く腰の振動を受け止め、それはすぐに頂点へと美千妃を誘う。

胸の上に倒れ込む美千妃の髪を撫でながら、また静かに律動を始めるその刺激に、両手を濱中の胸に強く当てて起き上がり、濱中の指が白いふくらみの上を優しく触れるのを感じながら、また、逝ってしまう。

「愛しい声」

そうつぶやかれた時、切なさの感情が下腹部を覆い、ひときわ大きな声をあげ倒れ込む美千妃。

胸に当てた頬から濱中の鼓動が聞こえる。

「こんなの・・・動かないで」

そう哀願する美千妃の声を無視するかのように少し強く動き始める力強さに、体は反り上がり自ら前後するように動かしてしまう羞恥が今までにない高みへと引き上げ、ひときわ大きな声をあげた瞬間、意識が途絶える。

しばらくして、背中を優しく撫でる手の感覚に目を覚まし、取り戻した意識を確認すると同時に抵抗できない律動がまた、下腹部の奥へと。

それを繰り返し求め続けてしまう欲深さにおぼれながら、悦楽と幸せがまじりあった数時間を、誰が知り得よう。

・・・幸せだったの。悪い事だとはわかっているけれど幸せだったの。

「僕は母親の顔を知らないんだ。だから好きになる女性には、たとえその刹那であっても幸せであってほしい。何度もその悦楽をむさぼる美しい姿を見ると、たまらなく幸せな気持ちになるし、深い満足を得る事が出来るんだ。ありがとう。」

甘美な時間の最後の時、貪るように互いが感情をぶつけ合い、熱い律動にまた白く光る無意識の扉を超えて目覚めた後、胸に寄せた頬を撫でながら呟いた濱中。

チックコリアのピアノの音色はすでに途絶え、二人の吐息が二人だけの空間を包んでいた、その時の濱中の言葉の意味を、美千妃は窓辺に浮かんでは消える雪に向かって呟いた。

なぐさめは空に舞い散る暗闇に白きひととき露われ消えて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?