「古くてもよしの味」-広小路の名古屋ホテル①

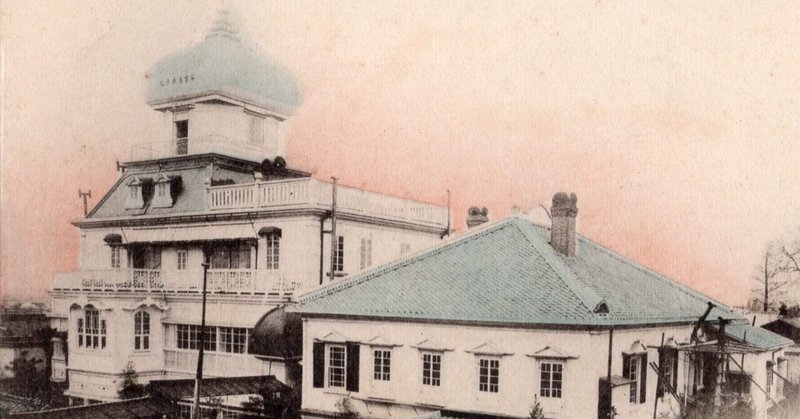

斯くのごとき苦心を重ねた結果英國式ゴチック風にいとも清楚な風格を備え然かも此当時に珍しくも屋上にまで六角型の高塔屋と、更に欄干附の展望を調らえ都合五階建の堂々たる名古屋ホテルが完成し当時の名古屋市に異彩を放つーー

前回の記事で紹介した大阪ホテル。その前身である、自由亭ホテル中之島支店が設置されたのは明治14(1881)年の事でした。その数年後、いよいよ名古屋にも洋式ホテルが出現します。

のちに旅館志那忠本店となる旅館信濃屋を経営していた四代目信濃屋忠右衛門は、明治20(1887)年、富沢町にて「洋式ホテル志那忠(ホテル・ヅ・プログレス)」を開業しました。当時名古屋には西洋式のホテルが無く、人々の話題を呼びます。

このホテルは明治30(1897)年には中村区泥江町に移り、パラス・ホテルと改称しましたが10年余りで閉業となります。

この間、ホテル志那忠に次いで明治28(1895)年に西区竪三ツ蔵町にて開業したホテルが名古屋ホテルでした。

これは少し後の時代ですが、支那忠と名古屋ホテルの位置関係がよく分かる昭和3(1928)年の地図です。

名古屋駅の東側、堀川(南北に走る幅広の線)を越えてすぐの【る】が名古屋ホテルです。すぐ南に描かれた赤い線は現在の広小路通りにあたります。

そこから栄町の方へ進んだ【ろ】が志那忠本店で、ホテル支那忠はこの本店の隣にありました。名古屋駅前にある【は】のシナ忠旅館は支店で乃木将軍が宿泊したとされています。

名古屋ホテルの創業者である高田金七は『外国人が宿泊できるホテルを創って旅客の利便を図る事、そして外貨を稼ぐ事は日本の為になる』と言う国際的思想を持っていました。

まず箱根・富士屋ホテルの山口仙之助を訪ねて建築様式や設備、ホテル経営の指導を乞い、更には棟梁格の大工を神戸に派遣して外国人居留地の商館や家屋、生活様式を研究させたうえで自身でホテルの設計を行います。

腐朽しないよう、長く持つようにと木材は全て欅を使用。材料の運搬や搬入、基礎工事にも大変な苦心がありました。金七は旅館業を始める前より経営していた旭遊郭の金波楼で得た収入を名古屋ホテルのために次々と注ぎ込んでいきます。

そうして出来上がったのが冒頭の引用で触れた完成時のホテルの姿です。

この名古屋ホテルではどのような人々が過ごし、何が起こり、どんな時間が流れていったのでしょうか。今回も蒐集した絵葉書や紙の資料と共にホテルの跡を追ってみたいと思います。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1.新聞記事‐常備されるクラブ洗粉

年代が明記された手持ちの名古屋ホテル関係資料の中で最も古いもので、時事新報と言う新聞の記事です。

掲載されている3つの写真のうち、中央が名古屋ホテル本館と別館(写真手前)、左が日本館、右は言わずと知れた名古屋城。

明治28(1895)年の開業時、ホテル本館は木造5階建て、客室は26室を有し、5階の塔屋は展望台となっていました。

別館と日本館は明治37(1904)年にホテル敷地内に増設されたものです。

記事では名古屋ホテルが当時最先端の洗顔料であった「クラブ洗粉」を洗面場と浴室に常備している事が紹介され、それを使用した外国人宿泊客達が各々の感想を述べています。所謂口コミをまとめた内容ですが、軍関係者や貴族、実業家など肩書きを見るだけで錚々たるメンバーです。

当時のクラブ洗粉が外国人にも評価される優れた洗顔料だった事が読み取れる貴重な記事であり、パラス・ホテルが開業した後、名古屋ホテルは賓客をもてなす事が出来る唯一の西洋式のホテルとして備品にも手を抜かず拘っていた事が分かる資料でもあります。

明治期にはイギリスのコンノート殿下やシャム(現在のタイ)の皇帝が宿泊した記録も残っています。

2.絵葉書‐展望台のある風景

彩色された名古屋ホテル本館と別館の絵葉書です。

このふっくらと優美な屋根を持つ五階の塔屋は展望台になっており、「ぺパー・カスター・タワー」と呼ばれていました。

名古屋の人々は洋館を見慣れて居なかったため、当初はこの塔屋を持つホテルをオソギャイ(=恐ろしい)建物として奇異の目を向けていたそうです。しかしながらペパー・カスター・タワーの名は欧米でも話題となり、いつしか金鯱の名古屋城と並ぶお国自慢の一つにもなっていました。

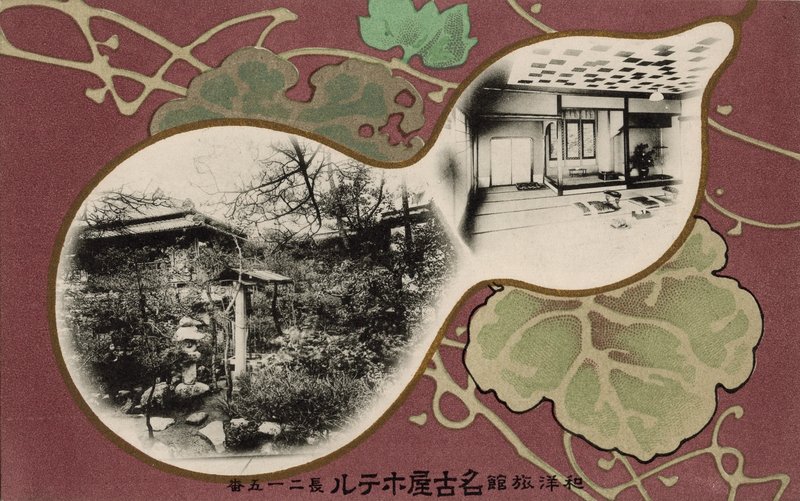

こちらは日本館(和館)の絵葉書3枚とセットになっていたもの。

正門の左手には車が停まり、その奥には丸型郵便ポストが設置されているのが確認できます。右手側、「NAGOYA HOTEL 防火」と書かれた防火用水はワイン樽を用いたもののように見えます。

客室の様子からほぼ同じ時期に作られたと思われる絵葉書も入手しました。落ち着いた配色で纏められた瓢箪モチーフのデザインが素敵です。

さて、明治から大正にかけてホテルの実質的な運営は高田金七の息子である高田鐡次郎が行っていました。

それまで名古屋は国内外の観光客にとって東京と京都に行く途中に立ち寄る都市と言う認識でしたが、名古屋当局による観光誘致や交通の便が良くなるにつれて名古屋市及びその周辺の観光コースも多様になっていきます。

名古屋から中山道に向かう外国人達は、宿泊していた名古屋ホテルからガイドを兼ねたコックを連れて出掛けたり、洋食の弁当を作らせたりしました。

大正期に入ってからは長良川の鵜飼見物のためにホテルに長期逗留する日本人客も増えていきました。こうしたガイド代や長期の宿泊による利益は相当なものだったようです。

しかしながらこの時期、利用客が富裕層に留まり一般大衆にまでは普及しなかった事や、欧米の情勢の変化によって外国人観光客の数が減少する事もあったため、ホテルの利点を充分に発揮する事が出来ない状態でした。

大正8(1919)年3月、株式会社大阪ホテルに買収されて一度はその名古屋支店となるものの、『やはりその都市の名前を冠している事に意味がある』と考え直されます。そして大正10(1921)年4月、大阪ホテルと資本関係などに於いて相互に便宜を図る姉妹店として株式会社名古屋ホテルが誕生しました。

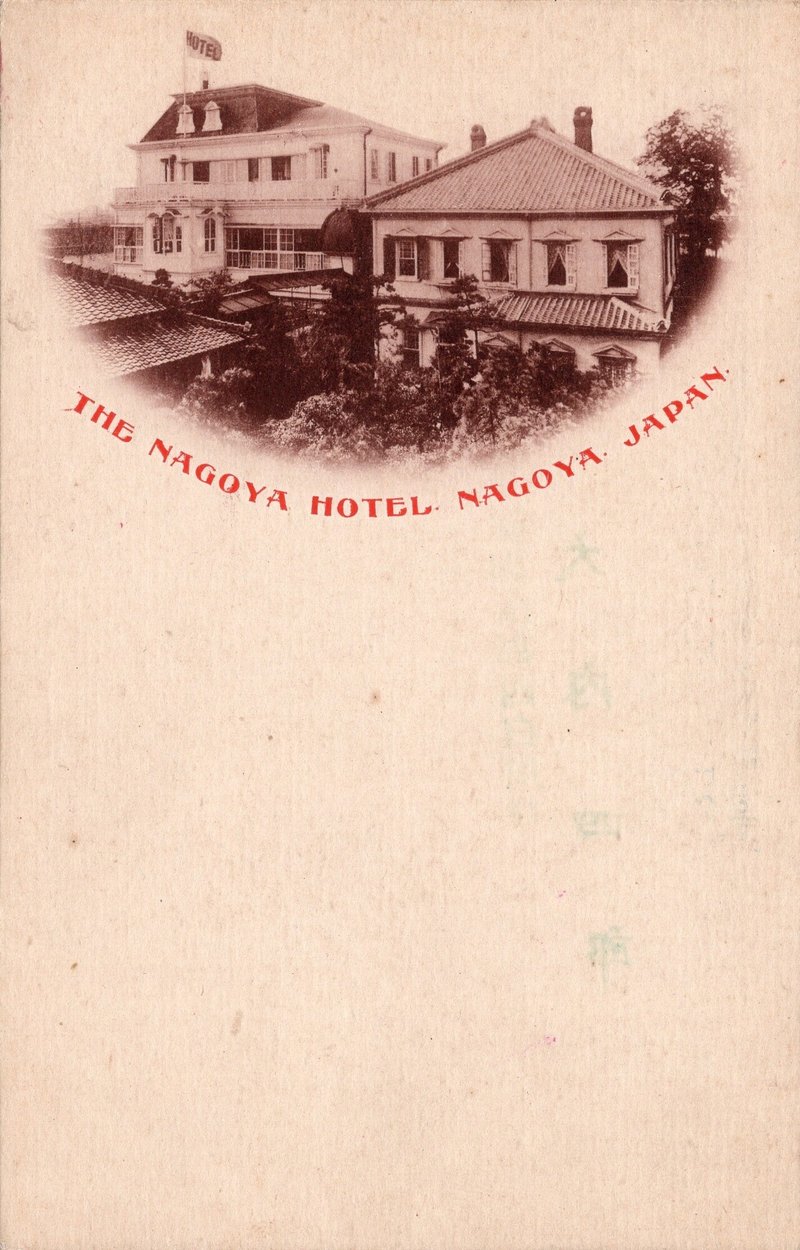

この頃のホテル本館外観は明治期からの大きな変化が見てとれます。

再出発した名古屋ホテルは顧客が過ごしやすいよう改築・改修、設備の刷新を図りました。

先述した塔屋・ペパーカスタータワーは風当たりが強く、暴風や雨で本館全体に衝撃を受ける懸念があったため大正10(1921)年の秋に撤去されてしまいます。上の絵葉書ではすっかり平らになった屋根の上でホテルの旗がはためいているのみです。

こうした変化の中でも古くても使える場所は活かして、宿泊客がより心地良く利用出来るように館内設備を充実させた結果、「みなさまのホテル、気楽なホテルに」と言う経営方針のもと、国内外の幅広い層が訪れやすいホテルとなっていきました。

◎明治期のホテルの思い出

・名古屋ホテルとカゴメ

高田氏が経営していた明治期にはこんな逸話があります。

現在のカゴメ株式会社の創業者、蟹江一太郎はまだ日本で西洋野菜が浸透していない頃にいち早く他の野菜と共にトマトの栽培を始めました。

しかし酸味の強いトマトはなかなか売れず、苦心していた所に勝利亭と言う洋食店の店主からホテルではトマトを加工した舶来品の「トマトソース」が使われていると言う話を聞きます。

早速名古屋ホテルを訪れた一太郎は、料理長からトマトソースを一瓶分けて貰い持ち帰りました。家族と共に自宅で試行錯誤を重ねて、ついに明治36(1903)年に見本品と変わりない味のソースが完成します。

この時出来たものは今で言う所のトマトピューレで、これを応用して明治41(1908)年にトマトケチャップとウスターソースの製造にも成功したのです。

今、当たり前のように店頭や食卓に並ぶカゴメの商品は、元を辿れば名古屋ホテルで使用していたトマトソースと同じ味だったと言う事になります。何より、それを自らの手で再現する事に成功した一太郎の努力は並々ならぬものだったでしょう。

その②へ続く。

(本文:りせん 編集:田んぼ)

※参考文献によって開業年の記載が異なるが、当記事は社史『ホテルの想ひ出』および『名古屋市会史 別巻 総合名古屋市年表(明治編)』の"明治28 年(1895)5月 開業"を基準とする。

【参考文献】

運輸省『日本ホテル略史』1946年

鉄道省『観光地と洋式ホテル』1934

下郷市造 『ホテルの想ひ出』 大阪ホテル事務所 1942年

木村吾郎「大阪のホテル今昔 -自由亭ホテルから新大阪ホテルまで-」 『大阪春秋』 第83号 1996年6月 明石書店 2006年

木村吾郎 『日本のホテル産業100年史』 明石書店 2006年

木村吾郎 『日本のホテル産業史論』 2015年

近畿飲食料新聞社 『京都飲食料品製造販売商名鑑』1926年

カゴメ株式会社『カゴメ八十年史―トマトと共に』1978年

社会対応室100周年企画グループ編集『カゴメ100年史 本編』1999年

日本政策金融公庫総合研究所『日本政策金融公庫調査月報 : 中小企業の今とこれからの書誌情報』2017年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?