水都のクラシックホテル①中之島の大阪ホテル

"--あれはまだ昭和にはなっていなかったと思う。

老松町の夜店の晩にこのホテルは焼けてしまった。私は対岸に座って、棟木が落ちるまで眺めていた。悲しく、そして、美しかった。"

(茂木草介「-大正とともに-」 『随筆集 大阪讃歌』)

明治35(1902)年、外国人観光客の誘致が盛んに行われる中で、国内ガイドの統率を主な目的として5大ホテル同盟が結成されました。

加盟したのは帝国ホテル、富士屋ホテル、金谷ホテル、都ホテル、そして大阪ホテルです。これらは形や名称を変えながら現在も歴史あるホテルとしてゲストを迎え続けています。ただ唯一、大阪ホテルのみ建物も会社も今はもう何処にも残っていません。

それでも大阪ホテルが確かに在った事は、大阪を訪れ、宿泊や食事を楽しみ、幾多の時間を過ごしたゲスト達が書籍や写真を残してくれたおかげで現代の私達も知る事が出来ます。

大阪回生病院の記事を纏めていた頃、私と田んぼ氏はこの大阪ホテルにも惹かれていき、絵葉書を中心とした現物資料を約1年かけて少しずつ収集しました。今回はその資料写真と共にその姿に迫ってみたいと思います。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

【中之島本店時代】

大阪のホテル史は長崎で西洋料理店を経営していた草野丈吉が大阪・川口に大阪初の洋式ホテルの起源となる「自由亭」を設置した事から始まります。明治14(1881)年、この自由亭の中之島支店となる「自由亭ホテル」が設置され、明治29(1896年)には本格的な洋式の大阪ホテルが竣工します。これは一度大阪倶楽部に売却されて「大阪倶楽部ホテル」と改称しますが、改築中の明治34(1901)年に焼失してしまいます。

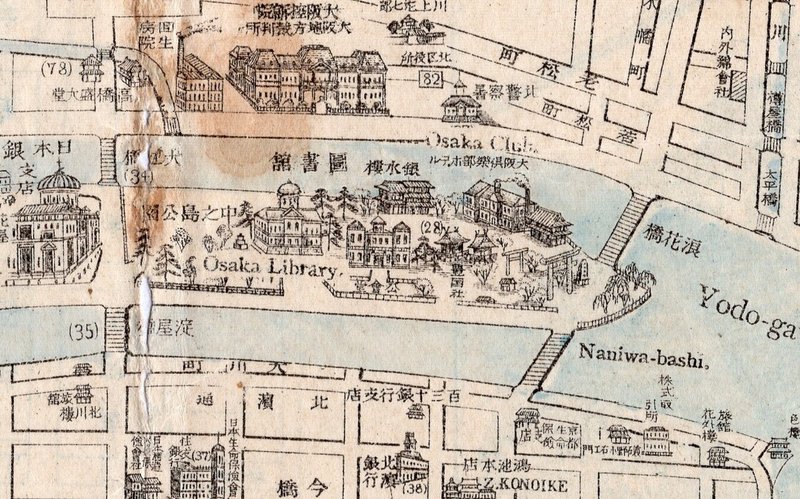

中之島周辺地図(明治35年12月発行)

焼失の後、1年程かけて同じ場所にホテルが再建されました。明治36(1903)年、再び大阪ホテルと改称。同年開催の第五回内国勧業博覧会に間に合うよう完成、開業を急がれたものでした。以降これを中之島時代の大阪ホテル本店として取り上げていきます。

★年表

https://ryugamori.hatenablog.com/entry/2021/06/26/150000

(田んぼ氏ブログ)

1.絵葉書‐大阪ホテル本店

中之島公園内より見た外観

この建物の設計は北九州市旧大阪商船などを手がけた河合幾次によるものです。2階建てのルネッサンス式の建築で、地下と1階部分がレンガ造、2階は木造、外壁はコンクリート仕上げでした。500坪程の堂々たるホテルで、客室は30室、700人程を収容出来る大広間も有していました。

ホテル玄関前

3連アーチが特徴的な正面玄関。従業員の集合写真や宿泊客の記念撮影もここで撮影されることが多かったようです。2階の開放的な廊下には柱が並び、のちに秩父宮殿下が宿泊された際もここから水都の景色を眺められたそうです。

外観と広間

ホテルの写真と共に英語で宣伝文句が書かれた絵葉書。右上広間の写真をよく見ると電球のついた2段のシャンデリアを確認できます。色は分かりませんが壁の色は白以外のものでしょうか。通信欄の方には株式会社大阪ホテルと表記されているため、この絵葉書は株式会社として組織された大正元年以降のものと思われます。

土佐堀川からの眺め

東隣にあるのは銀行集会所です。これはもともと明治36年まで大阪ホテル東店、および料理旅館・森吉楼があった場所でした。調和の取れた美しい並びで、その為か集会所を大阪ホテル本店と間違える資料も少なくありません。

中之島の夜景(大阪ホテル及び公会堂)

こちらは難波橋の方から月明かりに照らされる土佐堀川と中之島公園を捉えたもの。シルエットのみですが中央左寄りに中央公会堂、右寄りに大阪ホテルと思しき塔屋が見えます。右端の塔屋は控訴院でしょう。当時の中之島には街灯も無く、夜になるとこれ程の闇に包まれていた事が分かります。

天神祭の實景

大阪ホテルの北側は堂島川に面しており、夏には納涼場が設けられていました。ここから見る天神祭の船渡御は大変華やかなもので、ホテルの売りの一つでもありました。多くの従業員がこれを誇りに思っていたようです。

『ホテルの想ひ出』より納涼場

堂島川の方から撮影した一枚。お多福窓が並び、正面とは違って旅館のような趣きがあります。橙色の灯りと共に水面に映るホテルの姿は幻想的だった事でしょう。

2.写真帖-大阪新名所新世界写真帖

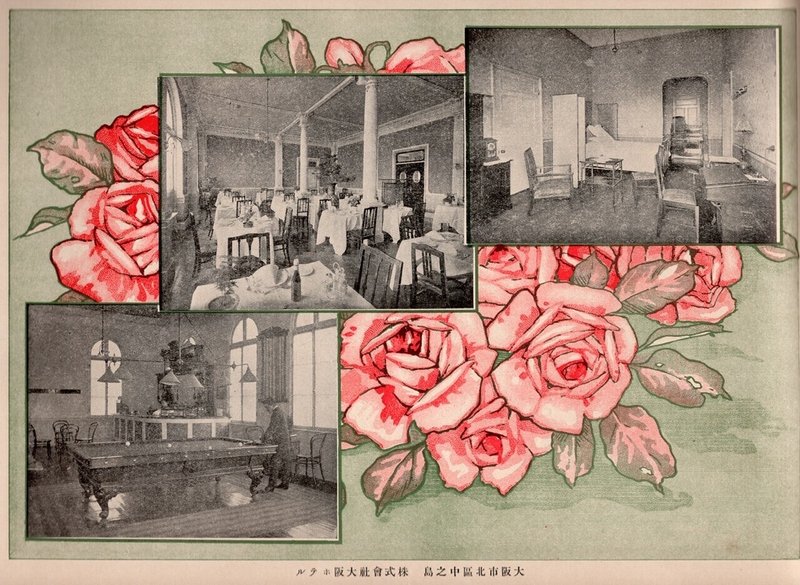

大阪ホテル本店内装

こちらは大正12年に発行された「大阪新名所新世界写真帖」です。第五回内国勧業博覧会の跡地に出来た新世界・ルナパークを中心に大阪の名所を写真に収めたもので、大阪ホテルも"大阪に於ける唯一の欧風旅館"として紹介されています。

客室の一例

客室は落ち着いた雰囲気で、調度品も華美過ぎないものが選ばれています。角に丸みを持たせた開口部も特徴的です。

食堂(複数あったうちの一つ)

玉突室

写真の食堂や玉突室は窓の形や高さから見てホテル正面から向かって西側に位置していたと思われます。

3.ホテルラベル

旅行者がトランクに貼っていく事で、その人が旅を重ねてきた証となったホテルラベル。同じホテルのものでも発行時期によりデザインが異なり、1枚1枚が大変貴重なものとなっています。これは中之島本店の外観をイラストに落とし込んだもので、赤と黒で統一されたデザインが印象的な1枚です。ホテルの左端にある出入り口は食堂やバーに続いているのでしょうか。

4.午餐メニュー表

大正8(1919)年に大阪ホテルで開かれた食事会のメニュー表。大まかに訳してみると下記のような内容でした。

品数も多く、格式の高い豪華なフルコースです。台紙には金箔が散りばめられ、紅白の紐がついています。大正8(1919)年の10月31日は天長節。大正天皇の本当の誕生日は8月31日でしたが、天皇陛下の体調を考慮して盛夏ではなく10月31日頃を「祝賀会を開く日」と定めていました。もしかするとこの祝日の為の特別なメニューだったかもしれません。

大阪府立中之島図書館にはこれとは違った紙質のメニュー表2種が、大阪を代表する実業家芝川又右衛門に関する資料として保管されています。

5.絵葉書‐大阪ホテル本店と今橋ホテル

大阪ホテルと今橋ホテル位置

大正9(1920)年、大阪ホテルは浪花ホテルを合併して増資、支店として今橋ホテルを設置しました。地図には2つのホテルの他、梅田駅、公会堂、三越百貨店が目印となる施設として書かれており、メインストリートとして賑わった堺筋を中心に街の様子が浮かんできます。右端には各所からの所要時間が書かれていますが、「京阪電車」と言うのは当時の京阪電鉄のターミナル駅だった天満橋駅の事です。梅田駅から中之島まで徒歩10分の距離は今の感覚だと近過ぎるような気もしますね。

◎中之島本店での思い出

・広間での大舞踊会(大正10年)

『目で見る大阪市の100年』より

紳士・淑女300名あまりが参加した大舞踊会。それまで関西で行われていた舞踊会の中で最も規模が大きいものだったそうです。第四師団の楽団が演奏する中で踊る人々の中には子供の姿も確認できます。

・ホテルの理容室(大正13年)

ここではご紹介出来ませんが、サンケイ新聞社の『写真集おおさか100年』に思い出の建物として大阪ホテルの前で撮影された中之島北区連合会・自動車宣伝隊の写真が掲載されています。

また、この記事冒頭の引用文を書いた脚本家の茂木草介は中学生の頃に友人と2人で大阪ホテルでディナーを食べた時の思い出、そしてホテルに併設されていた理髪店への憧れを随筆集『大阪讃歌』に綴っていました。

おおさか100年掲載の写真をよく見ると、補助階段と小さな入り口があり、その上部にはHAIR DRESS…の文字、そしてサインポールが取り付けてあるのが確認できます。これはまさに茂木が憧れた理髪店であり、前述したホテルラベルの左端に描かれていた入り口の正体でもありました。サインポールは赤と水色、理髪店の扉は厚くピカピカの金色の取手が付いていて、チップが必要な高級店だったそうです。

その写真が撮影された数ヶ月後、中之島の大阪ホテルはボイラー室からの出火によって燃え落ち、中之島から姿を消しました。大正13(1924)年の11月13日の事でした。再建の話もありましたが、ホテルが建っていた中之島公園自体が市の所有地になっていた事、そして現リーガロイヤルホテルの前身となる新大阪ホテルの建設計画があった事などから実現しなかったのです。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

中之島本店の跡地は長らく空き地になっていましたが、昭和57(1982)年になって東洋陶磁美術館が開館しました。完成したその外観はどこか大阪ホテルを思わせる形でもあり、再びこの地の歴史を紡いでいます。

★東洋陶磁美術館と中之島

https://www.moco.or.jp/about/nakanoshima/

もしもここにホテルが残っていたら、と想像しながら中之島公園を歩くとこれまでとはまた違った景色が見えてくるかもしれません。

水都のクラシックホテル②に続く。

(本文/りせん、編集/田んぼ)

【参考文献】

ロイヤルホテル『大阪讃歌-随筆集』1973年

運輸省『日本ホテル略史』1946年

下郷市造 『ホテルの想ひ出』 大阪ホテル事務所 1942年

郷土出版社『目で見る大阪市の100年上・下』1998年

サンケイ新聞社『写真集おおさか100年』1987年

堀田暁生 「自由亭ホテルと大阪ホテル」 『大阪春秋』 第51号 1987年11月

堀田暁生 「写真が語る自由亭ホテルと大阪ホテル」 『大阪春秋』 第83号 1996年6月

堀田暁生 「中之島の自由亭ホテルと草野丈吉について」 『大阪の歴史』 第71号 2008年8月

木村吾郎 『日本のホテル産業100年史』 明石書店 2006年

木村吾郎「大阪のホテル今昔 -自由亭ホテルから新大阪ホテルまで-」 『大阪春秋』 第83号 1996年6月 明石書店 2006年

大阪市 『明治大正大阪市史(復刻版)』 清文堂書店 1980年

川島智生 2009年「水都の名建築の美意識 -19世紀末から20世紀前半の大阪の都市と建築」『友の会通信』91号 大阪市東洋陶磁美術館友の会事務局

「大阪倶楽部ホテルの上棟式」 『三十六年』 第4号 1902年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?