M010. 【哲学・本】言語哲学大全Ⅲ 意味と様相(下)

「ミドリムシが動物か植物か考える」中で、読んだ本の内容やそこから学んだことについて書き留めるnoteの【9回目】です。

今回は前回に引き続き、言語哲学の全貌が見渡せそうな本、全4巻の「言語哲学大全」の第3巻と、読解のための補助として可能世界に関する本1冊を読みました。

① 飯田隆・著『言語哲学大全Ⅲ 意味と様相(下)』(1995年 勁草書房)

② 三浦俊彦・著『改訂版 可能世界の哲学』(2017年 二見書房)(同年発行のkindle版で読みました)

まず1巻・2巻についてのおさらいを。僕は『名指しと必然性』という本を読解するにあたって、固有名にまつわる議論の背景を知りたくて、言語哲学大全を読み始めたのでした。第1巻の内容は、フレーゲとラッセルの言語理論が中心となっていました。第1巻から得られた主要な学びとしては、

① 言語にとって基本的な単位は、「語」ではなく「文」である(文脈原理)。そのため単一の語だけ取り出してその意味について考えてはいけなくて、一つ一つの語の意味は、文に対してどのように寄与しているか、という観点で探究された方が良いらしい。

② 固有名は単に特定の事物を指し示すラベルのようなものと思われがちだが、【宵の明星】/【明けの明星】の例文を考察すると、もう少し複雑な理論を想定した方がしっくりくる気がする。

③ フレーゲやラッセルの言語理論では、「論理的で完全な言語」が想定されており、これは日常言語にまでそのまま拡張できる理論とは言い難い。

といったところでした。第2巻から得られた学びとしては、

① 経験主義を徹底しようとする言語理論には、重要な課題が2点ある。

(1)数学や論理学に見られるような、確かめるまでもなく正しいと分かる「ア・プリオリな真理」に対して、特別な説明を用意する必要がある。

(2)いかにして検証主義の考え方を意味論として採用するか。

② 論理実証主義者は、(1)について、規約主義という立場を取った。これによると、言明には「言語的要因についての言明」と「事実的要因についての言明」があって、数学や論理学の真理は、言語的要因である。言語的要因についての言明は、言語を使用するにあたってわれわれが取り決めた規約を表現するトートロジカルな言明なので、経験によらず真だと分かるのは当然のことである。(2)については、還元主義を伴う検証主義が展開された。

③ 論理実証主義に対する批判として提示された、クワインの全体論的言語観によれば、「言語的要因についての言明」と「事実的要因についての言明」は、その区別が重要でなくなるほど複雑に絡み合って「信念の体系」を成している。検証は、一つ一つの言明と現実の突き合わせではなく、この信念の体系全体が現実と突き合わせられることで行われる。信念の体系と現実との間に不整合があれば、言語的要因についての言明であろうとも改訂されうる。つまりこの考え方では、確かめるまでもなく正しい真理として安置される言明は無いとされる。しかし、この考え方の妥当性についても疑義が無くはない。

といったところです。改めて、これまでどのような言語理論が論じられてきたのか、整理してみます。

第1巻の内容で中心となっていたのは「論理的で完全な言語理論」でした。ここでは、客観的でゆるぎない真理が前提されていて、言語はいかにそれを正しく意味することができるか、ということが議論になっていたと思います。

第2巻の内容の中心は「経験主義の言語理論」でした。経験主義において真理とは、現実と信念の照合によって検証されるものでした。この考え方が、言明の有意味性にも大きく関わり、検証条件の分からない言明は無意味とも言われるのでした。

そして今回扱う第3巻では、「可能世界の言語理論」が中心となります。非現実世界についての言語表現までもが、真偽を有意味に語るものとして認められることで、この言語理論はこれまでよりもずっと日常言語の在り様に近くなっていきます。

まず一般的なレビュー

巻数が大きくなるたび増えるページ数。今回もなかなかのボリュームと難解さでした…。

『言語哲学大全Ⅲ』は、様相論理の議論の歴史と、可能世界意味論の誕生、そしてその応用と、クリプキの講演「名指しと必然性」についての議論、というのが大まかな内容となっています。ついに僕のもともとの目的であった「名指しと必然性」を扱うところまでたどり着いたのですが、そこに至るまでの様相と可能世界に関する歴史的内容がかなり厚く、今回のnote記事は「名指しと必然性」に入る直前までの内容についての学びをまとめたものになっています。続きは次回の記事にまわします。

可能世界意味論については、もう一つの本、『改訂版 可能世界の哲学』が初学者にも分かりやすくて助かりました。可能世界意味論には標準的な体系が無く、人によって様々な立場をとれるようになっているそうですが、そういった各々の立場について読みやすい文量で紹介してくれています。僕と同様の初学者で可能世界に興味ある人にはオススメです。

様相論理の怪しさ

クワインの「経験主義のふたつのドグマ」(一九五一年)が分析的哲学の歴史における主要な転回点であったことは疑いない。この論文は、分析的真理という観念を攻撃することによって、必然性を言語にもとづけるという、論理実証主義以来強固に持ち越されてきたパラダイムを揺るがすに至った。だが、クワインが与えたと同様な衝撃力を伴った転回点を、より最近にもうひとつ見いだすことができる。それは、一九七〇年に行われたクリプキの講演「名指しと必然性」である。クリプキの講演は、ある哲学者の表現を借りれば、言語哲学における「形而上学的転回」をもたらした。かつての論理実証主義者の合言葉が「すべての形而上学の除去」であったことを思い起こせば、この転回が並々ならぬものであったことが推測されよう。ところで、「名指しと必然性」におけるクリプキの所説は、論理学の一分野、しかも、それまでたいして重要視されて来なかった一分野での、クリプキ自身のテクニカルな仕事を背景にしている。この論理学の一分野とは、必然性や可能性といった様相を対象とする論理――様相論理――のことである。

【様相】という言葉の意味は、一般的には、ものごとの在り様とかのことですね。「事態は〇〇の様相を呈している」なんて使われ方をします。論理学においては特に「必然性」「偶然性」「可能性」といった概念を帯びた、命題の語られ方のことが【様相】と呼ばれるようです。普通の論理的な命題が、

① みどりむしエレナはVTuberである。

といった命題であるとすれば、

② みどりむしエレナは必然的にVTuberである。

というのは様相論理の命題です。

ある事柄が報告される。その報告が正しいことが確かめられる。何かが事実であることが示されたわけである。事実の確認が終わっても、時にわれわれは次のように考えることがある。すなわち、この事実は、そうでなければならなかったのか、それとも、そうでないこともできたのだろうか、と。こうした考えが生ずることは、「事実であることが確かめられた以上、事実は事実であり、そのうえに何を思い悩む必要があろう」という意見の持ち主にとっては、不可解かもしれない。しかし、何かが事実であることを十分承知のうえで、そうではないことはできなかったのか、と思うのは、ほとんど誰もがすることである。事実が、「そうあるしかなかったのだ」と判断するとき、われわれは、それが「必然的であった」と言う。反対に、「そうでないこともできた」と判断されるならば、その事実は、「偶然的である」と言われる。

「必然性」あるいは「偶然性」という言葉を実際に用いるかどうかは別としても、これらの言葉は、われわれの思考のある領域を特徴づけるものである。だが、そうした思考が批判的吟味に耐えうるものであるのかどうかは、疑いの余地があるし、また実際、時には、強く疑われてきた。その理由のひとつは、われわれが何かを「必然的である」とか「必然的でない」と判断するとき、その判断の根拠となるような明確な基準が本当にあるのだろうかという疑いである。また、ある事実に関して、それが必然的でないと言うことは、そうでないことも可能だと言うことに他ならない。しかし、何かが事実であるときに、そうでないことの可能性を主張することの根拠は何に求められるのか。個々の事実は、それに伴うさまざまな可能性という光暈に囲まれているのだろうか。

日常言語の中に様相表現が含まれることは確かでしょうが、それは思い込みや感情的表現にすぎず、無根拠か非論理的なものかもしれません。言語哲学大全Ⅰで論じられていた、フレーゲとラッセルも、様相論理を正当な論理学の対象としては認めていなかったようです。

現代論理学の開始を告げる『概念記法 Begriffsschrift』のごく初めの方の節でフレーゲは次のように言う。

「必当然的 apodiktisch 判断と主張的 assertorisch 判断とは、前者の場合には、それを導くことのできる普遍的判断があるという含みがあるのに対して、後者の場合には、そうした含みがないという点で区別される。ある命題が必然的 notwendig であると言うことで、私は、私がそう判断する根拠についてあるヒントを与えているのである。しかし、判断の概念内容はこれによって変わるわけではないから、必当然的判断の形式はわれわれにとってなんら重要なものではない。

ある命題が可能的 möglich なものと称されるとき、そう言うひとは、その命題の否定がそこから導かれるような法則は自分には知られていないという含みで言っているのか、あるいは、その命題の否定を普遍化したものは偽であると言っているのかのいずれかである。…「地球がいつか他の天体と衝突するということは可能である」は前者の例であり、「風邪のせいで死ぬこともありうる」は後者の例である。」

『概念記法』のこの一節は、様相概念を論理的概念とは認めないというフレーゲの態度を表明している。つまり、フレーゲには「様相論理」はないのである。

――(中略)――

その理由は、第一に、フレーゲが必然性と可能性を、もっぱら認識にかかわる概念である――これらの概念は判断の内容にではなく判断することの根拠にかかわるのみである――と考えたことであり、第二に、認識にかかわる概念を論理学において許容することは「論理学の心理学化」(心理主義)という重い罪を犯すことにほかならないというフレーゲの強固な信念である。

ここでフレーゲの言う様相は、いわば引用の文脈に近いものとされているように見えます。

① みどりむしエレナはVTuberである。

という、通常の論理的な命題に対して、

③ 「みどりむしエレナはVTuberである。」というのは必然である。

といったように、鍵括弧の中で既に完結している命題の真偽に対して、発話者がそれをどう思うか、どう認識するか、ということの表明として「偶然」だとか「必然」だとか付け加えられることが、様相表現の正体であると考えられたようです。フレーゲとしては、論理学の扱う範囲は鍵括弧の中まで、ということのようですね。

様相論理への冷淡さは、ラッセルにも共有されている。『数学の原理 Principles of Mathematics』のある箇所では、命題の真偽に加えてその必然・可能を言い立てることは無意味であるとさえ言われている。より後の「論理的原子論の哲学 The Philosophy of Logical Atomism」(一九一八年)でも、「命題は真あるいは偽であるのみ」であって、「伝統的哲学には、様相という主題があって、そこでは「必然」「可能」「不可能」が命題の性質として議論されているが、これらは実際には命題関数 propositional function の性質である」と言われている。つまり、「xは哲学者である」といった命題関数が「「必然」と言われるのは、それが常に真であるときであり、「可能」と言われるのは、それがときに真であるときであり、「不可能」と言われるのはそれが決して真ではないときである」のに対して、「ソクラテスは哲学者である」といった命題に対してこうした形容を付すことは本来は誤りとされる。

ただし、同じ「論理的原子の哲学」のなかでラッセルは、命題に対して様相を適用することが日常的に行われていることを認めている。しかし、こうした適用は、様相の本来の適用法(命題関数への適用)から派生したものにすぎないと説明されている。

――(中略)――

このように、フレーゲにとっても、また、ラッセルにとっても、様相論理は正当な論理的企てとは見なされなかった。

ラッセルが様相表現について認めたのは、命題関数の性質についての表現として、までだそうです。以前の記事で触れたように、ラッセルの言語分析には数学風の変項xが登場し、変項を含む命題は関数とみなされます。

① みどりむしエレナはVTuberである。

この命題は、次のような変項を含む命題関数の、変項の部分に具体的な単称名「みどりむしエレナ」を代入して得られた命題と考えられます。

④ xはVTuberである。

この命題関数のxに何を入れても真であるなら、【必然】な命題関数、というわけですね。xに入るものによって真になったり偽になったりするなら【可能】な命題関数、xに何を入れても偽になるなら【不可能】な命題関数、といった具合に、命題関数の性質について表現するものが、本来の様相表現とされたようです。個別具体的な対象の性質を表す①のような命題に対して様相表現を付け加えることは、本来の適用法ではない、いわば誤用みたいなものというわけです。

しかしそうなると実際の日常会話の中での様相表現の使われ方は、ほとんどが誤用ということになりかねません。そもそも言語は人々が自然に使っているもので、言語哲学の理論はその使われ方について分析するものですから(少なくとも僕はそれを期待している)、理論先行で実際の使われ方の方を誤用と見なすのは、果たして妥当なのでしょうか? やはり是非とも様相をも適切に扱えるよう、拡張した言語理論を展開してほしいものです。

では、言語哲学大全Ⅱで扱われていた「経験主義の言語理論」ではどうか。様相表現というものは非現実世界の考察なども含み、これは現実の我々にとって確かめようのなさそうな物事ですから、形而上学的な表現であるように思えます。そのため経験主義の言語理論においても、やはり様相論理を有意味なものとして認めることは難しいでしょう。実際、前回の記事でも触れたクワインは、様相論理に対して強く反発する立場だったそうです。

クワインの様相論理批判のひとつに、様相の文脈では単称名が指示的に不透明な使われ方をする、というものがあるそうです。まずもってクワインは、単称名について、「純粋に指示的な」使われ方と「指示的に不透明な」使われ方があると考えました。そして単称名が指示的に不透明な使われ方をしているとき、論理法則に不整合が生じるので、それを有意味なものとして認めてはならないと考えていたようです。様相の文脈はまさに単称名が指示的に不透明な使われ方をする例であり、そのことは【代入可能性の原理】という論理法則が成り立たないことから見て取れるというのです。一般によく成立すると考えられている論理法則(≒原理)が成立しない事態、というのは確かに様相論理の怪しさを表しているかもしれません。

この議論に出てくる「惑星の数」の例文は有名で、よく引用されます。(クワインの時代はまだ冥王星が惑星に分類されていたので、太陽系の惑星の数は9個でしたが、いまは8個なので、以下例文も現代の個数に合わせて書き直してあります。デュエム=クワイン・テーゼで、改訂から免れる言明は無いと主張したクワインの例文が、このように科学理論の改訂の煽りを受けているのはちょっと面白いです。)

⑤ 8は7よりも大きい。

⑥ 惑星の数 = 8

⑦ 惑星の数は7よりも大きい。

これらの例文は論理的に妥当で、代入可能性の原理が成り立っています。⑤は真であり、⑥の等式を踏まえて、⑤の「8」を「惑星の数」に置換した⑦も、相変わらず真です。2つの単称名が同一のものを指す(⑥)ならば、同じ文脈(⑤⑦)ではどちらの単称名を使っても真である。これが代入可能性の原理です。なんだか当たり前ですよね。だからこその原理です。しかし、様相の文脈となると様子が異なります。

⑧ 8が7よりも大きいことは必然的である。

⑥ 惑星の数 = 8

⑨ 惑星の数が7よりも大きいことは必然的である。

⑧は真なる言明に見えます。そして⑥を踏まえて単称名を置換した⑨ですが……これは偽であるように思えます。星の歴史が何か違って、惑星の個数が7よりも小さい状況があり得ると思われるからです。つまりこの場合、代入可能性の原理が成り立たないのです。こういったこともあって、様相論理の有意味性は疑わしいとされるわけですね。

これに対して、アーサー・スマリヤンという人の反論があります。⑨は実は多義的な文で、補足すれば次の2つの読みが可能であり、実は代入可能性の原理は成立しているというのです。

⑩ 惑星の数が実際にいくつであろうとも、それが7よりも大きいことは必然的である。

⑪ 現に惑星の数である数について、それが7よりも大きいことは必然的である。

⑩は先ほどと同様、代入可能性の原理が働かないように見える、偽なる文です。一方で⑪は「現に惑星の数である数」という風に記述が補足され、これは紛れもなく数8を意味しているわけで、この命題は真であることが分かりますから、代入可能性の原理も成立しています。そのため、代入可能性の原理が全く成立していなかったわけではないのです。問題は、⑩のような読みが発生してしまうことなのですね。

ここから得られる考察は、様相文脈そのものが代入可能性の原理の成立を阻むわけではなく、「惑星の数」のような記述句が、代入可能性の原理の成立しない読みを、様相文脈中で生み出してしまうのだ、ということだそうです。

「…様相のパラドックスは、様相的オペレータの使用がそれ自体で不合理な結果に導くことから生ずるのではなく、記述句が名前であるという仮定から生ずる。」

――(中略)――

ここから出て来る考えは、様相的文脈が指示的に透明であるかどうか決定するためには、記述と名前とを同じ資格で扱うべきではないということであろう。

記述句でなく名前であれば、様相文脈中でも⑩のような読みは発生しないということでしょうか?

では、名前(固有名)の場合にどうであるかを確認するために、固有名例文の恒例、【宵の明星】【明けの明星】で実演してみましょう。

(【宵の明星】は固有名なので、単なる文字列と見なしたいのですが、どうしても名づけの由来が字面に色濃く残っていて、いかにも「夕方に明るい星!」という意味をまとっている感じがします。よって以降は、その洋名である「ヘスペラス」を使用することにします。同じ理由から、【明けの明星】は「フォスフォラス」と呼称することにします。)

⑫ ヘスペラスが金星であるのは、必然的である。

⑬ ヘスペラス=フォスフォラス

⑭ フォスフォラスが金星であるのは、必然的である。

…どうでしょうか?(この例文は本に載っていたものではなく、僕が作ったものですから、論旨に対して不適切だったりするかもしれません、、、)

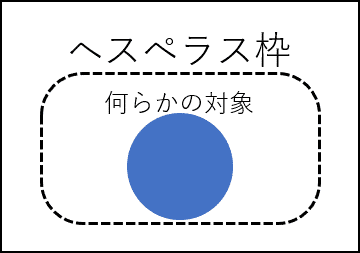

「ヘスペラス」という文字列の名付け先が金星であることは必然でないでしょうけど(他の星の名前として「ヘスペラス」の文字列が使われた可能性はある)、ここで語られているのは、「ヘスペラス」で指示されるまさにその天体についての話ですから、それが金星であることは、ゆるぎない必然的真実と思われます。既にこの時点で、『「ヘスペラス」と名付けられた天体』という記述句と、『ヘスペラス』という固有名の機能の差が表れているようです。状況を図示してみます。

⑫を真と認めるとき、⑭も問題なく真であるように思えます。つまり、確かに固有名の場合には、代入可能性の原理が問題なく成立しているのです。一応⑩⑪に倣い、⑭についても2つの読みを試みてみます。

⑮ フォスフォラスが実際に何の天体であろうとも、それが金星であることは必然的である。

⑯ 現にフォスフォラスである天体について、それが金星であることは必然的である。

⑮の、「フォスフォラスが実際に何の天体であろうとも」というのは意味不明な表現のように思えます。繰り返しますが、これは『「フォスフォラス」と名付けられた天体』という記述句の指示対象についての文ではありません。固有名『フォスフォラス』によって話題に上っているまさにその天体について、「何の天体であろうとも」などという、他の天体へ話題の中心が変わりうるかのような選択肢が湧く余地はありません。とすれば、⑭からは⑮のような読みは引き出されない、と考えてよいでしょう。よって、⑩のような代入可能性の原理の成立しない読みが発生してしまうのは、様相文脈における、記述句に特徴的なふるまいによるのだ、という考察は支持できそうです。

では、このように様相文脈における記述句について、代入可能性の原理が成立しない読みが発生するのは、何故なのでしょうか?

ここまで記述句と呼んできたものは、ラッセルの言う【確定記述句】ですので、確定記述句の性質がどういったものか、言語哲学大全Ⅰから再度引用します。

この種の表示句の機能は、ラッセルによれば、「概念を用いて、単一の決まった項 one single definite term を表示する方法」を与えることにある。たとえば、「the present King of England」という表示句が現れる文は、「present King of England」という概念を満足する項がただひとつであるゆえに、その概念を満足するある決まった物について語ることができるのである。つまり、「概念を用いて概念ではない物を指示できるという事実」を何よりも明瞭に示すものが、「the」で始まる表示句なのである。

(中略)

つまり、「the」で始まる表示句は、明らかにある決まった対象を指示しているように思われる。しかし、こうした表現は、固有名の場合とは異なり、その表現に何らかの仕方で含まれていると考えられる条件、あるいは概念を介して、指示を行っていると思われるのである。

これ以後、「the」で始まる(単数形の)表示句を、後にラッセル自身によって導入された用語を用いて、「確定記述句 definite descriptions」と呼ぶことにしよう。

つまり確定記述句とは、概念を介して単一の対象を指示する単称名なのです。この、「概念を介する」過程があるせいで、様相文脈において反事実的状況や非現実世界が想定されたとき、そこにおける指示対象が、現実における指示対象とは別の物になり得るのです。

惑星は、現実には8個あるわけですから、確定記述句「惑星の数」は数8を指示します(この点を強調した読み方が⑪だったということです)。しかし、惑星が6個であるような非現実世界を思い浮かべるとき、確定記述句「惑星の数」は数6を指示してしまいます。非現実世界とは、概念の内容が異なるかもしれない世界なのです。

このこととは対照的に、固有名は概念を介さずに、ある決まった単一の対象を頑なに指示するのみである(=純正指示表現)ように思えます(この点の表れが、⑮の読みの不成立の原因でしょう)。

指示的透明性の基準である代入可能性の原理は、純粋に対象指示の機能だけをもつ名前――純正指示表現――についてのみ適用されると考えるべきではないだろうか。「a」と「b」とがこうした意味での名前であり、しかも、同一の指示対象を持つならば、様相的文脈においても両者は相互に代入可能ではないだろうか。もしこれが正しければ、様相的文脈が指示的に不透明であり、したがって、様相的文脈内部への量化が意味をなさないというクワインの主張は、純正指示表現ではない記述を、純正指示表現である固有名と同化するという誤りに基づいているということになる。

様相論理においても一般的な論理法則(以上では特に代入可能性の原理)が破綻していないことを示そうとする議論が正当であるためには、固有名を純正指示表現と見なして確定記述句から明確に区別することが重要であるようです。

しかし、以前整理したフレーゲの言語理論では、そもそも固有名と確定記述句は区別されておらず、単称名というカテゴリーにひとまとめにされているのでした。しかも同一性言明の問題を扱うにあたって「単称名には、単に対象を指示するだけの機能のほかに、指示の与えられ方も結び付いていると考えた方が良い」という議論がありました。つまり、フレーゲの理論の範疇で固有名が純正指示表現として認められることは無さそうです。

またラッセルにおいては、非存在言明を扱うにあたって「固有名は省略された確定記述句であって、記述に変換できるものと見なす」とする議論も展開されていました。つまりこちらでも固有名を確定記述とほぼ同一視してしまっています。(ただしラッセルは「あれ」「それ」といった直接指示語を本当の名前として認めようとしていたので、純正指示表現の必要性については認めていたのかもしれません。)

つまり、以上の様相論理擁護を正当化するためには、フレーゲやラッセルとは異なり、固有名を純正指示表現とする新たな指示理論を打ち立てる必要があるということになります。

ところで、先ほどは触れなかったのですが、

⑩ 惑星の数が実際にいくつであろうとも、それが7よりも大きいことは必然的である。

は、本当に偽であると判断してよいでしょうか…? 僕は上で「星の歴史が何か違って、惑星の個数が7よりも小さい状況があり得ると思われる」と書きましたが、本当にそうでしょうか? 僕は宇宙物理について詳しくありませんが、惑星同士というのは互いに引き合う力が働いていたりして、相互作用と紆余曲折があっていまの個数と軌道に落ち着いていたりするのでは? そうそう単純に惑星の数が少ない状況はありえないのではないでしょうか…? 純粋に惑星が7個よりも少ないとき(冥王星のような定義変更とかではなしに、個数が少ないとき)は、絶妙だったバランスが崩壊してしまって、そもそも太陽系とその惑星なんて無かったりするのでは…?(これは本当にどうなんでしょう??)

しかし⑩の文を読み、理解するとき、最初に普通に思い浮かぶ状況は、そんなものでは無い気がします。惑星の数だけが違っていて、他のことはみんな現実世界と同じというような、宇宙物理的には不可能かもしれないけど言語的(論理的)には可能な世界が、真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。

つまり、様相の感じ方は必ずしも一通りでは無いと思われるのです。実際、必然性にも様々な種類があると考えた方が良さそうとのことです。

必然・偶然・可能・不可能といった様相概念を分析することは、それだけでは様相論理とは言えない。様相論理を「論理」として探究するということは、様相概念に対してのある態度を前提する。それは、必然性・可能性といった様相概念が否定や存在といった概念と同様な意味で「論理的」な概念であると認めることである。ただし、このことが正確に言って何を認めることであるのかについては、さまざまな見解がありうる。

多くの哲学者に受け入れられていると思われる見解は、論理的概念を他の概念から区別するものはその普遍的適用可能性に存するというものである。つまり、論理的概念は、何か特定の領域だけにかかわるものではなく、あらゆる領域においてまったく同じ仕方で適用されるというのである。しかし、様相概念がこのような意味で論理的概念であると言えるかどうかには問題がないわけではない。たとえば、論理学における通常の了解によれば、存在という概念は、単一の概念であって、時空的対象に対して適用される場合と抽象的対象に対して適用される場合で異なる存在の概念が必要になるとはされていない。これに対して、後にも見るように、必然性という概念は単一の概念ではなく、論理的必然性・形而上学的必然性・物理的必然性といった具合にさまざまな種類のものがあるという考え方が一般的である。

――(中略)――

どのような意味であれ、様相概念が論理的な概念であると認めることは、言語表現のレベルでは、「必然的に」「可能的に」といった語を「論理語」として認めることである。ここから自然に生ずる課題は、こうした語が本質的に働いていると思われる推論のうちで、どのようなものが正しく、どのようなものが誤っているかを体系的に分類することであろう。そして、これこそ様相論理が達成すべき課題である。

未だわれわれが様相なるものを感じ取り、表現することの機序や根拠は不明瞭なままです。しかし以上の議論をまとめると、とりあえず論理的な言語理論を拡張して様相論理を適切に扱えるようにするためには、次の2点の達成が重要ということです。つまり、フレーゲ・ラッセルとは異なる方針での固有名の指示理論検討と、必然性・可能性概念とその真理条件についての体系的な整理です。だからこそ、この分野で大きな影響力を持ったクリプキの講演タイトルは、この二つに対応するかのように、『名指しと必然性』なのかもしれませんね。

可能世界意味論という道具と応用

様相論理が達成すべき課題の一つ、体系的整理は、可能世界意味論によって目覚ましく進展したようです。これは、現実世界と、それとは別の世界――様相表現によって示される「在り得るかもしれない世界」――を見渡すような視点で論理を構成する意味論です。

可能世界の概念は、伝統的にライプニッツの名前と結びつけられてきた。だが、ライプニッツ以外の哲学者にも、可能世界の概念の、比喩としての有効性は否定しがたいものであったとみえる。たとえば、伝統的な様相概念に対して冷淡であったラッセルですら、その『哲学入門 The Problems of Philosophy』(一九一二年)のなかで、「二たす二は四である」のような命題と「人間はみないつかは死ぬ」のような経験的一般化とのあいだの対比を、この比喩によって説明している。

「さらにいえば、わたしたちは、命題「二たす二は四である」についてはある種の必然性を感じますが、この必然性は、もっともよくテストされた経験的一般化にもないようなものです。経験的一般化はつねに、たんなる事実を超えるものではありません。つまり、これら一般化は現実の世界でたまたま真ですが、それが偽であるような世界があるかもしれないという感じがするのです。これに反し、どんな可能的世界においても、二足す二は四であるという感じがします。つまり、この命題は、たんなる事実ではなく、現実のあらゆるもの、および可能的なあらゆるもの、が従わなければならない必然性なのです。」

――(中略)――

可能世界が、その言語的代替物を通じてのみ意味論に登場するのではなく、それ自体として、様相論理の意味論の基礎に据えられた最初は、アルモグによれば、一九六三年に発表されたクリプキの論文「様相論理の意味論的分析Ⅰ:正規様相命題計算」であると言う。

可能世界について、まずはぼんやりと下図のようなイメージを持つと分かりやすいかもしれません。

SF要素の入った映画・漫画・アニメがありふれている現代ですから、こういったパラレルワールド、ないし世界線のようなイメージを思い浮かべることは容易でしょう。

「論理空間」という用語はウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』で導入したものでした。平易な説明を引用しておきます。

ひとつの用語を導入しておきたい。『論理哲学論考』においてウィトゲンシュタインは、可能な事実の総体を「論理空間」と呼ぶ。そこには、現実に起こった事実と現実には起こらなかったけれど起こりえたという事実が含まれている。ここで、「起こりえた」というのは目いっぱい広くとっていただきたい。私は現実には大学の教員をしているが、もしかしたら大リーガーであったかもしれない。もちろんそれがふつうの意味では「ありえない」ことなのは私が一番よく承知している。だが、能力的に実現不可能であっても、思考不可能ではない。「もし私が大リーガーであったなら」と反事実的な想像をすることは別に矛盾ではない。私が大リーグででホームランをばかすか打つ。どこに矛盾があろうか。

ここで捉えられる「可能性」は、われわれが捉えうる最も広い意味での可能性、つまり論理的可能性にほかならない。それは論理的に矛盾しないかぎりは可能であると言われる。そんな可能性の総体、それが論理空間である。

――(中略)――

現実の世界というのは論理空間のごく一部分にすぎない。実際に起こっていることを取り巻いて、現実化しなかった可能性が広大に開けている。

可能世界論の厳密なルールをどのように設定するかは、各々の哲学者によって様々であるようですが、およそ共通する可能世界の性質として、整合性・完全性・飽和性・独立性の四つの性質があるそうです。

可能世界の持つ性質としては、重要なものとして、四つ挙げることができるでしょう。

第一に、可能な世界というのですから、不可能であってはなりません。つまり、矛盾を含んでいてはなりません。任意の命題pに関して、pと~pの両方が一つの可能世界で成り立つようなことは決してあってはなりません。これは論理学でいう矛盾律(「pかつ~p」は論理的に偽である)に対応します。矛盾のないこと、これが可能世界の整合性です。

第二に、可能な世界というくらいですから、単に部分的な状況であってはなりません。いかなる事柄に関してもそのありようが決まっているほどに、包括的でなければなりません。論理学でいう排中律(「pまたは~p」は論理的真理である)です。ある出来事の正否に関してどっちつかずというような穴や空白があってはならないのです。これが可能世界の完全性です。

第三に、可能世界の整合性が述べることの逆もまた真です。つまり、整合的な状況は必ずある可能世界に含まれていなければなりません。換言すれば、可能であることは必ずどれかの可能世界で起こっていなければなりません。ある命題pが可能であるにもかかわらず、それが成り立つ可能世界がない、ということはありません。これは前の二つと違って、個々の可能世界というより論理空間に関わる性質で、可能世界の飽和性とも呼ぶべき特徴です。

この飽和性から、可能世界の数が無数個であることが出てきます。なぜなら、単純な例で考えると、世界にある電子の数は1個だけということもありうるし、2個だけということもありうるし、1億個でもありうるし……と、ある数を排除する理由がないからです。あらゆる場合に応じて可能世界があることになり、可能世界の個数は有限でない、ということが導かれるわけです。

(中略)

第四の性質は、これも論理空間に関わる性質です。可能世界は完全なのですから、自らで完結していなければなりません。不足があってはなりません。外部があってはなりません。つまり、時空・空間のここから先は同じ世界ではない、というような、余りがあってはなりません。同一の可能世界は時空間のすべてを含んでいなければなりません。連続した時空間に含まれる物はすべて同一の世界に含まれることになる、というのは直観的にもうなずけるでしょう。ということは換言すれば、別々の可能世界どうしは時空的に断絶しているということです。可能世界の独立性です。

前回まで扱ってきた言語理論では、命題の真偽は、現実に起こっている出来事や実在する対象との関係で決定されると考えられました。可能世界意味論では現実世界を含む無数の可能世界が想定され、様相論理の命題の真偽は、各可能世界相対的に決まるそうです。

① みどりむしエレナはVTuberである。

①の命題は、現実世界w@では真ですが、僕がVTuberデビューしない世界も、きっと可能世界の中のいずれかにあるはずなので、その世界においては、偽となります。このように、各々の可能世界によって真になったり偽になったりする命題の様相が「可能的」であると定義されます。すべての可能世界で真であるなら、その命題の様相は「必然的」であると定義されます。この定義は、様相に対する素朴で直観的な印象とも良くマッチした定義であると思います。

可能世界意味論の躍進的なところは、必然性・可能性の定義に、さらに【到達関係】や【類似性】という概念を導入するところです。これは、可能世界どうしの関係についての公理で、必然性や可能性を考える際に、扱う可能世界の範囲を制限するためのものです。

(以下、論理記号で、□は必然、◇は可能を表します。)

「世界w1からw2に到達関係がある」とは、世界w2で真であることは何でもw1において可能である、という関係があるということです。

(中略)

さてここで、様相の定義の修正版を述べることができます。到達関係をRで表し、世界wから世界vに到達関係があることをwRvと書くことにして、

wにおいて□P ≡ wRvであるようなすべてのvにおいてPが真である

wにおいて◇P ≡ wRvであるようなあるvにおいてPが真である

カルナップに見られたようなライプニッツ流の考え方によれば、必然性とは可能世界のすべてで真であることであり、可能性とは可能世界のうちの少なくともひとつで真であることであった。到達可能性関係Rが導入された分だけ、ここでの必然性と可能性の定義は複雑になっている。すぐに見ることになるが、Rがもつ性質を変化させることによって、さまざまな種類の必然性と可能性を相互に区別することができるようになり、これが可能世界意味論の分析的道具としての最大の利点となった。

到達関係を考慮に入れた必然・可能の定義とは、例えば現実世界における、

② みどりむしエレナは必然的にVTuberである。

という必然性命題の真偽を判定したいとき、可能世界w@(=現実世界)から到達関係にある可能世界がw1,2,3,4,5,6の六つだとしたら、この六つの世界すべてで、

① みどりむしエレナはVTuberである。

が真と思われるなら②は真、偽になる世界も六つの中にあると思われるなら②は偽、と判断されるということです。論理空間中の可能世界すべてを考慮に入れるのではなく、制限された範囲の各可能世界における命題の真偽が、必然・可能を決定するのです。

ここでちょっと不自然なことが。いま紹介した到達関係を考慮する必然性の定義では、もし仮に①が六つの到達可能世界すべてで偽だったら、①は不可能、ということになります。これは、例え現実世界で①が真に成立していたとしてもです。まさに現実世界で真だというのに、不可能という診断が出てしまう。これは、現実の物事では真偽を決められないような命題(例えばフィクションストーリーに関する命題とか?)を扱うには丁度良いかもしれませんが、現実で真偽が問える命題の場合は、現実世界も到達関係の中に含めて、合計七つの可能世界の範囲で、真偽を考えた方が良かったでしょう。このように、現実世界自身も含める到達関係の定義の仕方は【反射的】と言われます。ほかにも【対称的】【推移的】【ユークリッド的】といった定義の仕方があって、これらを組み合わせることで、可能世界意味論は様々なタイプの様相論理を扱えます。

論理的必然性・論理的可能性を扱う際には、到達関係が反射的かつ対称的かつ推移的である可能世界の体系を設定します。これはつまり、すべての可能世界からすべての可能世界へ到達関係があることになり、論理空間のすべてを見渡す様相論理体系です。「ブタが空を飛ぶことだって可能だ」とか、「異世界に転生することは可能である」とかも、一部の可能世界では真なる命題となっているはずで、したがってこれらの命題も論理的(言語的)には可能であり、この体系において真と判断されます。しかしおそらくこういった命題は、現実の物理法則的には、偽となりそうです。

物理的可能性を扱いたければ、やはりもっと扱う可能世界の範囲を制限します。決めた範囲内のすべての可能世界で現実の物理法則が成り立つよう、現実世界からの到達関係や類似性というパラメータを設定し、扱う可能世界の範囲を縮小すればよいでしょう。むしろ、どのように範囲を制限すれば物理的可能性の体系として適切だろうか?と考える過程によって、物理法則の概念について改めて迫ることもできるかもしれません。

以上のような可能世界意味論の整備により、必然性・可能性の定義と分類は、感覚的でその場しのぎな議論ばかりに依らず、種々のパラメータや公理の選択から体系的に説明されるようになりました。これ自体は素晴らしいことで、様相論理が達成すべき課題の一つは解決したように思えます。

しかし必然性・可能性について体系的な整理がなされても、様相論理において人々の合意形成が難しくなる局面がまだあるといいます。それは、様相と量化が組み合わさる様相量化論理においてです。本当は言語哲学大全Ⅰのときから登場していて、僕のnote記事ではほぼ無視してきた【量化】の概念について、まず平易な説明を引用しておきます。

量化とは、文字通り、何かの量について述べることで、日常語では「いくつかの」「多くの」「少しの」「わずかの」「ほとんどの」「各々の」「すべての」のような多くの量化語があります。

しかし標準的な論理学では、中間を無視して「少なくとも一つある」「すべての」という二つの量化語(ふつう「量化子」という)だけを使います。たとえば「赤いものがある」「すべてのものは赤い」という命題は、何か特定のものについて述べているわけではないので、変数xを使ってそれぞれ次のように表します。

∃x(xは赤い)

∀x(xは赤い)

それぞれ、「あるxについて、xは赤いということが成り立つ」「すべてのxについて、xは赤いということが成り立つ」と読めばいいでしょう。第一の文は、「xは赤い」という不完全命題の変数(穴埋め文の空所のことで、ふつう「変項」と言います)に代入されると真なる命題を作るような存在物が少なくとも一つある、と述べており、第二の文は、「xは赤い」という不完全命題の変項にどの存在物を代入しても真なる命題ができる、と述べているわけです。

第一の量化文を「存在文」、第二の量化文を「全称文」と言います。∃xと∀xは、それぞれ「存在量化子」、「全称量化子」です(もちろん場合によって変項はxではなくyやzなどと書かれることがあります)。

ちなみに常識的に言って、「xは赤い」については存在文は真、全称文は偽でしょう。ただし、xの値となりうるものを限定すれば、全称文も真になりえます。たとえばxに代入されるものの母集団が「加藤氏の収集している宝石」であるとするなら、∀x(xは赤い)は真かもしれません。こうした操作を「量化の範囲を制限する」などと言います。

こうして見ると、そもそも可能世界意味論の基本的な枠組みが、量化の概念をベースに構成されたものであると分かります。命題が可能であるとは、その命題が成立する可能世界が「少なくとも一つある」ことですし、命題が必然であるとは、その命題が「すべての」可能世界で成立するということでした。到達関係や類似性による、可能世界の範囲の制限が、「量化の範囲を制限する」ことと対応していると見れば、可能世界意味論自体が、世界についての量化論理的なものと言えるかもしれません。

量化は、「存在文」という用語からも感じ取れるように、対象の存在に関わる概念ですから、【存在】についての哲学を巻き込むことになります。そのため個々人の存在論的立場の違いによって、様相量化論理の命題の真偽判定は、合意が難しくなります。

(26) ◇∃x(xはウィトゲンシュタインの娘である)

(27) ∃x◇(xはウィトゲンシュタインの娘である)

(26)が言っていることは、「ウィトゲンシュタインに娘がいたということも可能だった」であるのに対して、(27)が言っていることは、「ウィトゲンシュタインの娘であったかもしれないひとがいる」ということであろう。そして、(26)が真であると考える場合(たとえば、最近の伝記的研究によれば、ウィトゲンシュタインには一時期婚約者がいたそうであるから、その事実をもとにして若干の空想を働かせればよい)でも、(27)は偽である主張することができる(実際にはウィトゲンシュタインには子供はいなかったのであるから、過去・現在・未来のどのひとを取っても、そのひとがウィトゲンシュタインの娘でありうる可能性はないと思われる)。

――(中略)――

たとえば、(27)が偽であるならば、ウィトゲンシュタインの娘であるような人物はいないのだから、当然、ウィトゲンシュタインに娘がいるという可能性もない、つまり、(26)も偽であると論じることもできる。(26)が真であると思うのは、現実に存在しない可能者といったものを認めるからこそであるが、そうした前提は哲学的にみてきわめて疑わしいからである。

――(中略)――

(26)が真であるならば、ある可能的状況においては、ウィトゲンシュタインの娘である人間がいるのだから、この人間(それは現実には存在せず、ただ可能的に存在するのみであるが、量化の範囲を現実の存在者だけに限定する必要はない)を取れば、(27)もまた真となる。

――(中略)――

つまり、様相のオペレータを量化理論に導入するためには、量化ということについて根本的に考え直さなければならないということである。それは、さらに、現実には存在せず、可能的にのみ存在する対象を認めるべきか否かといった、存在論上の問いまでをも抱え込むことである。

様相と量化とは自動的に共存できるわけではなく、標準的な量化理論は、さまざまな局面で拡張されたり変更されたりする必要がある。こうした拡張や変更は、量化子の解釈に影響するだけにとどまらず、個体を指示する表現やそうした表現を含む文の意味論に対してまで影響を及ぼす。量化子の解釈をどうするか、個体指示表現の意味論をどう考えるか、そうした表現を含む文の意味論をどう考えるか、このいずれに対しても、複数の理論的選択肢が存在し、しかも、さまざまな仕方で組み合わせることができる。その結果、様相量化論理の体系は単一とはならず、異なる理論的決定に応じて実に多数の異なる様相量化論理の体系が存在する。

――(中略)――

したがって、現在、様相量化論理の「標準的体系」なるものは存在しない。しかしながら、可能世界意味論の道具立ては、どのような理論的選択肢があり、各々の選択肢がどのような帰結をもたらすかを明らかにすることに大いに貢献した。

可能世界意味論は、どういった立場を取り、どういった体系を選択すると、どういった帰結が得られるか、という様相論理の整理に大きく貢献する優秀な道具のようです。しかしその柔軟さゆえに、単一のまとまった様相概念が確立するようなことは、少なくとも今のところ無さそうですね…。

論理学は哲学者の道具箱であるという考えには、それなりの真実が含まれている。どのような論理的道具を自由に使えるかによって、哲学的分析の結果のみならず、哲学的分析の対象として選択される概念の範囲もまた変化する。論理学における進歩は、多かれ少なかれ哲学に影響を与えざるをえない。

――(中略)――

新しい分析的道具は、哲学的分析の必要性が一般に認められながらも、これまで分析の試みを拒んできた概念に対して、最終的に満足の行く分析を与えるのではないか。また、「正統な」論理からは「無意味」と宣告されて、哲学的議論の表舞台から退けられてきた一群の命題や概念は、それ自体で無意味なわけではなく、ふさわしい論理的手段をもって向かえば、むしろきわめて豊富な可能性をもつ命題や概念として現れてくるのではないか。こうした展望が多くの哲学者を鼓舞したことはまったく不思議ではない。

様相論理の可能世界意味論自体を、こうした哲学的概念分析の実例とみなすことができる。到達可能性というパラメータを備えた可能世界意味論は、きわめてフレキシブルな分析的道具である。前章でも見たように、このパラメータを変化させることで、異なる種類の様相概念が得られる。こうして、哲学者ははじめて自分がどのような種類の様相を問題にしているのかを自覚できるようになった(あるいは、そう思い込むことができるようになった)。

哲学的分析のための素晴らしい道具である可能世界意味論は、広い範囲で活躍しているそうです。もともと分析の難しかった哲学概念の多くが、様相論理と似た構造を持っていたそうで、様相論理を整理できる可能世界意味論は、そのまま種々の未分析概念へ応用されていったようです。例えば【知識】や【義務】といった概念の分析など。

可能世界の考え方は、非現実の可能的世界・可能的対象について言及する理論ですから、非常に形而上学的ですが、科学の領域に深く関わる概念分析にも活用されるそうです。たとえば【法則性】は、「水は100℃で沸騰する」というような命題の真偽が問題になる概念ですが、「現実に目の前の水が4℃であっても、100℃まで加温されているような可能世界すべてにおいて、この水は沸騰しているだろう」という様相概念で捉えることができそうです。

僕としては、自然言語分析への応用が最も興味深いところです。そもそも言語哲学について調べ出したのは、人々の自然言語(日常言語)とはどのようなもので、その中で「ミドリムシ」「動物」「植物」といった言葉はどんなふるまいをしているのか?といったような疑問からでした。

しかし論理学の範疇で生まれた形式的な「論理的で完全な言語理論」「経験主義の言語理論」は、いずれも日常言語にまで拡張できるような理論ではありませんでした。

自然言語を前にしたときの論理学のこうした「限界」をどう考えるかという点に関して、一九五〇年代に、ふたつの対照的な立場が明確となってきた。いずれの立場に立つ哲学者も必ず付け加えるだろうさまざまな留保をいっさい無視するならば、このふたつの立場は次のように特徴づけられる。その一方によれば、物理学をはじめとする科学によって明らかにされる事柄こそが世界のあり方を真に示すものであり、科学の成果を表現するのには、自然言語ではなく、論理学において構成された言語が用いられるべきである。他方、もうひとつの立場によれば、フレーゲ以来の論理学的手法が自然言語に適用できないのは、自然言語の非形式的側面が形式的手法でとらえられないという事実の反映にほかならず、それは何も自然言語の側に罪があるのではなく、もし罪があるとすれば、それは形式的手法こそが唯一正しい「科学的」方法であると考える論理学者の側にある。

後者の立場は「オックスフォード日常言語学派」と呼ばれる哲学者たちによって代表される。なかでも、ライルとストローソンの一九五〇年代の著作に、この立場はもっとも明瞭である。

――(中略)――

ライルにしてもストローソンにしても、自然言語のこうした側面を形式論理学という枠組みのなかで扱うことは不可能であると主張しているのであって、現にある形式論理学を拡張して自然言語にも適用できるようにしようという提案をしているのではない。この点では、対立する立場を取る哲学者、すなわち、論理学の言語は、科学の成果を表現するためのものであって、自然言語の気まぐれにいちいち付き合う必要はないと考える哲学者も、異なる意見をもっているわけではない。この立場は、論理実証主義以来、「科学的哲学」の主要な教義のひとつであった。

どうやら、形式的な言語理論を推進する人たちと、非形式的な日常言語の分析に挑む人たちとで、大きな溝があったようですね。ここで、日常言語を形式的に扱える可能性が、可能世界意味論によってもたらされたのですね。可能世界意味論が、日常言語に特徴的な時制の概念分析に応用されている例は、とても面白いです。

(1) 生存者のなかには女性がいた

――(中略)――

ストローソンは、形式論理学では時制を扱えないと言い、他方、クワインは、現代の形式論理学を受け入れることは時制に支配された日常的な語り方からの脱却を必要とすると言う。だが、両者がともに無視している可能性は、形式論理を拡張することによって、時制を扱うことである。

実際、(1)のような文の自然な記号的表現は、「…ということは過去である」という意味のオペレータ「P」を用いて

(3) P∃x(xは女性である ⋀ xは生存者の中にいる)

と書くことである。

――(中略)――

ただし、このような表現法がナンセンスとならないためには、文の真偽が時点に相対化される必要がある。フレーゲ以来の標準的論理からしてみれば、これはきわめて大きな変更であり、それゆえ、真剣な検討の対象になることが遅れたのも無理はない。だが、時制を文に作用するオペレータとみなして、「時制論理 tense logic」と呼ばれる論理学を作ることができる。しかも、ここで注目すべき事実は、時制論理の意味論を与えるためには、様相論理についての可能世界意味論をいくらかアレンジするだけで済むことである。

なるほど時制の論理を、「時点相対的に真偽の決まる命題の論理」として捉えることで、「世界相対的に真偽の決まる命題の論理」である様相論理と類比して分析できるということですね。しかし多分、論理とは言語を使用する者が持つ根本的な思考様式だと思いますので、非現実世界や反事実的状況を扱う様相論理と、過去・現在・未来を扱う時制論理が、互いに似通った意味論で整理可能と言う事実は、自然言語分析のみならず、そもそもの【時間の哲学】にも関わりそうな、示唆に富んだ応用事例のように思えます。

言語自論を携えよう - ヘスペラス/フォスフォラス再々考

今回でこの読書記録シリーズも10回目ということで、これまでいろいろな言語学・哲学の本を読んできました。はじめ僕はさらっと言語哲学の定説をすくいとって、自分の探究の参考にできれば良いなあとか、甘く見ていました。しかし調べ始めてみると、いろいろな時代のいろいろな人が、いろいろな目的でもって、いろいろと理論を展開し、相互に批判しながらなお、様々な学説が林立しているのが哲学だということが良く分かりました。

このままただ様々な考え方を通覧しているだけでは、目移りしてしまって自分にとって納得いく言語理論を定めることが出来そうにありません…。そこで一旦、自分の言語観を整理して自論としたいと思います。これは当然完成した理論ではなく、なんとなくこんな風なのが人間の言語表現、とくに日常言語のあり方なのではないかという、素描です。素人考えですから、ほとんど妄言です。ですが自論を携えることで、今後様々な学説に触れる時、自論と比べることができるようになります。そうして自論に付け加えるべき学説や、逆に賛同できない学説を弁別し、鍛錬するように学んでいけると思うのです。それに、今後もたくさんの本を読んでいきたいと思っているのですが、全ての本の内容を覚えておくことは、とてもできません。そこで、都度都度の学びを随時自論に反映していくという形で、自分の探究に活かしていく姿勢が必要だろうとも思うのです。

まず、今回はフレーゲの同一性言明の問題について、自分なりの解釈を提示します。そもそもこの問題がどんなものだったかというと、次のような例文についての問題でした。

⑰ フォスフォラスとヘスペラスは同じ天体である。

⑱ フォスフォラスとフォスフォラスは同じ天体である。

⑱は、⑰文中の単称名「ヘスペラス」を別の単称名「フォスフォラス」に置換した文であるにも関わらず、真理値が同じ(どちらも真)です。この事態からは、単称名「ヘスペラス」と単称名「フォスフォラス」の、文の真理値への寄与の仕方が同じであることが理解できます。フレーゲは、単称名はその実在の指示対象によって、文の真理値に寄与するのだと考えていました。実際ここでは、「ヘスペラス」も「フォスフォラス」も実在の同じ天体を指示しているから、⑰と⑱の真理値も同じでいられるのです。もし「ヘスペラス」の指示する天体と、「フォスフォラス」の指示する天体が、別々のものだったら、そのことが影響して、⑰は偽、⑱は真となり、文の真理値が同じとは言えなくなるでしょう。文にとっての真理値、単称名にとっての指示対象は、【イミ】Bedeutungという意味論的な概念であるとされました。

しかしそのように事態を把握するだけでは、文の意味理解というものを上手く形式化出来ていない、というのが問題だったと思います。つまり、⑰と⑱は確かに真理値が同じだが、そのことだけを以て⑰と⑱の文の意味が全く同じとは言い切れない、ということです。

⑱は同語反復的で、ほとんど無意味な感じの文であるのに対し、⑰はそうでは無いような文に感じられます。⑰と⑱には、真理値とは別に、何か意味論的な違いがあって然るべきで、そのことも、「ヘスペラス」と「フォスフォラス」を置換した影響で起こっていると説明できるべきではないか。そこでフレーゲは、イミとは別に、文の意味理解に関わる概念として【意義】(Sinn)というものも意味論的概念として設けました。つまり⑰と⑱の関係について、これらの文はイミは同じだが意義が異なる、という風に説明しようというのです。同様に、「ヘスペラス」と「フォスフォラス」についても、これら単称名もイミは同じだが意義は異なる、というわけです。

ここで、では具体的に意義とは何なのか?というところは、ハッキリとした説明がないのですが、「表示されたものの与えられる様態」と言われます。おそらくこれは、どういう対象をその単称名で指示するか、ということを定義する記述のことであると解釈して良いかと思います。例えばヘスペラスであれば、これはもともと「夕方に太陽や月に次いで明るく見える」という特徴をもった天体に対して付けられた名前ですから、この特徴の記述がそのままヘスペラスの意義なのだと思います。そうするとフォスフォラスについては、「明け方に太陽や月に次いで明るく見える」という記述が意義となるでしょう。このように、ヘスペラスとフォスフォラスの意義は異なりますので、置換してしまうと文の意義も異なってしまいます。同一性言明の問題についての、「イミは同じで意義は異なる」というフレーゲ解釈の概略は以上の通りです。

これに対し僕はまず固有名が実在の対象を直接指示するとは考えません。固有名が指示するのは、対象が一つだけ含まれるような、概念上の枠であると考えます。あるいは、固有名そのものを変項の名前であると捉えても良いです。変項としてよくアルファベット「x」が使用されますが、まさにこの「x」をエックスという固有名として見なすような感じです。固有名「ヘスペラス」は、僕にとっては何かが代入される変項「ヘスペラス」です。

では、そのヘスペラス枠に代入される対象とは何なのかというと、これはフレーゲの場合の、実在のとある天体に相当するところですが、僕の場合は言語理論を大いに認識論に寄せて良いと考えているので、対象は、実在物ではなく、個人の認識によって異なってよい概念上のものである、と考えます。

例えば「ヘスペラス」という文字列にまったく馴染みのない人が居たとして、奇遇にも言語哲学の話題で盛り上がっている人達の横を通りかかったとします。そのとき会話の一部と共に「ヘスペラス」という単語が聞き取れることもあるでしょう。そしてなんとなくその単語が頭に残るとしましょう。この段階ではこの人は、「ヘスペラス」が固有名なのか一般名なのか、はたまた「ヘスペラす」という造語動詞なのか判別がつかないので、多くの選択肢を留保するはずですが、ここではとりあえず固有名として認識する場合に限って考えましょう。

固有名として認識する、ということは、対象が一つだけ含まれる「ヘスペラス」と名付けた概念上の枠を思考の中に作り出すということです。枠の中に入っている対象には「あの人たちの会話に出て来た」とか「どうやら哲学に関するものらしい」とかいった言語的な情報が結びつきます。この時点ではこの人にとって、それは人名であるかもしれないし、書籍のタイトルであるかもしれないし、対象の正体が具体的にどんなものであるのかまでは分かりません(思い込みの激しい人なら、この時点で「ヘスペラスはきっと本のタイトルに違いない」と決めつけて認識してしまうかもしれません)。それでも「ヘスペラス」を固有名として認識しておくことは、「枠を作り出す」ということだけで可能です。具体的な実在物を持ち出す必要はありません。

そのうち興味が出てきて、ヘスペラスについてインターネットで調べでもしたら、「夕方に明るく輝くとある天体である」「書籍の名前では無かった」などの言語的な情報が、対象にどんどん加わっていき、固有名ヘスペラスの理解が深まっていくことでしょう。名前の文字列に対しても言語的な情報が結びついていくと思います。こうした時系列を含めた理解も、認識論に寄った言語理論には重要であると、僕は考えます。

さて、こんなところで当の同一性言明の話に戻ります。まず僕の理解のもとで⑰は、時系列も含めて理解されます。はじめはヘスペラス、フォスフォラスそれぞれ概念上の枠が認識されており、それぞれに一つずつ概念上の対象があったものが、⑰の言明が真であることによって、認識上のヘスペラス枠とフォスフォラス枠が同じ対象を共有するようになる、という変化が起こる。あるいは、起きた。あるいは、起こりえる。という事態が⑰の文には含まれていると思うのです。

一方で⑱にはそういった含みが一切ありません。ヘスペラス枠さえあれば、真であっても、なにも認識上の変化は起きないのです。これが、僕の言語自論のもとでの同一性言明の解釈となります。

特にフレーゲ解釈との相違に注目して整理すると、自論の方が認識論に寄っていて、かつフレーゲが意義として設定した概念をより細分化しつつ分厚くした感じです。これによって、固有名が実在の対象と直接結びつくことはなくなっています。いわば固有名が直接指示するのは概念上の枠であり、枠の中に概念上の対象があり、概念上の対象に実在物に関する言語的情報が結びつくことで、やっと認識の世界から実在の世界への橋が架かるイメージです。随分余計な中間物が多いようにも思われるかもしれませんが、今のところ僕にとってはこれが自然な言語観なのです。少なくとも論理学的な考えからは程遠いものになっていると思います。

既存の言語理論は広く言語一般を体系的に扱えるようにする努力から生まれたものだと思いますから、僕の自論も今後様々な事例に適用しながら一般性を確認していかなければなりません。これによりいっそう読書が有意義になることを期待して、また次に進もうと思います。

おわりに

うーむ、いつにもまして長文noteになってしまった。それだけ言語哲学大全Ⅲの内容が厚いのです。しかしおかげで、もともと読解したかったクリプキの「名指しと必然性」の言語哲学史上の位置づけがよく分かりました。次回はいよいよこちらの本を扱う記事にしたいと思います。

今回扱った可能世界というものは非常に面白い考え方で、かつ直観的にも受け入れやすい意味論でした。最後に自論について書いたところがありましたが、あれはもともと可能世界意味論に触発されて自分の言語観を構成してみようと思ったことがきっかけでした。実はいま、可能世界意味論と、クワインの全体論的言語観と、野矢茂樹氏の相対主義から受けた影響を混ぜたような言語自論を構成しているところで、ざっくりとしたイメージは下図のような感じです。

逐一説明すると、いつも以上にぐだぐだ長々と素人考えをたくさん書き込むことになってしまうので、今回は同一性言明の解釈のみ、自論について書きましたが、今後も折に触れていろいろ書いていこうと思います。

それから、せっかくここまで来たのですから、言語哲学大全Ⅳの読書記録も、あきらめず次々回挑戦したい所存です。

最後まで読んで頂いた方、ありがとうございます!コメントや、役立ちそうなおすすめの文献・情報の紹介、大歓迎です!YouTube、Twitterもチェック頂けると嬉しいです。それではまた~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?