【イベントレポート】あなたの廃屋も救えるかも?!「廃屋レスキュー」始動!

みなさんこんにちは。micro development inc. 鈴木です。

今回は、6月20日(火)19時よりSHIBUYA QWS(@渋谷スクランブルスクエア)で開催された「廃屋レスキュー」プロジェクトの告知イベントの様子をレポートしていきたいと思います!

#00 はじめに

少子高齢化、人口減少時代に進む空き家問題は年々深刻化しています。それに伴い、空き家活用事業も一気に全国的に拡大し「リノベーション」という言葉も浸透してきています。しかしながら、活用できる空き家がごく一部だというのも事実です。

手がつけられない空き家、すなわち「リノベーション」のできない、状態の悪い「廃屋」と呼ばれるような空き家をどう活用していけばいいのか。

そんな問いについて考える機会になればということで今回のイベント実施に至りました!

#01 登壇者ゲストプロフィール

小林 弘典(こばやし ひろのり)氏

株式会社KLC 代表取締役

◎略歴

1985年山形県山形市出身。9歳で不動産業界に入ることを決めた、自称「不動産マニア」。立命館大学経済学部卒業後、クレディセゾン、ダイワハウスグループでの会社員経験を経て独立。YouTube「相続の鉄人」(登録者約1万人/総再生回数80万回超)を配信するほか、行政・市民向けのセミナー講師登壇も多数(中津市、三条市、伊勢崎市、君津市、大分県等)。総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」登録アドバイザー、空き家等低利用不動産流通推進協議会(国交省モデル採択事業)理事、テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」ゲストコメンテーター。

株式会社KLC

「不動産会社でも手を出せない不動産」の専門会社として、都市部の不動産は一切扱わず、山林、原野、農地、空き家といった遊休不動産の流通支援に特化。要らなくなった”売れない”不動産を、どんな物件でも引き取る「不動産引取サービス」(年間相談件数:3000物件超)、不動産マッチングサイト「フィールドマッチング」(成約率約45%)のサービスを展開。空き家流通に関する実証実験(岡崎市)といった官民連携事業にも取り組むほか、空き家バンクサイト改修など、遊休不動産にまつわる多方面のサービス提供を行っている。

守屋 真一(もりや しんいち)

micro development inc. CEO/プロジェクトコーディネーター

◎略歴

1990年神奈川県秦野市出身。組織設計事務所、建築テック系スタートアップ、デザインファームを経て起業。大学院時代に東伊豆で空き家改修をしたことをきっかけに改修した物件を運営するNPOを設立。社会人になると同時にパラレルキャリアを開始し、東伊豆との二拠点生活も実践するなど、自ら新しい働き方・暮らし方を実証実験する。現在は東京にベースを据えつつ、複数組織を横断しつつ、全国の建築・まちづくりに関する企画に関わるプロジェクトコーディネーターとして活動。ADDReC株式会社、公共R不動産、一般社団法人超帰省協会、NPO法人ローカルデザインネットワーク兼務。

micro development inc.

大学時代の同期と共に、東伊豆と渋谷に拠点をおいた空間を軸にしたプロジェクトコーディネート事業を展開。エリア活性化のためにはプレイヤーをつくることが重要と考え、「はじめる人とはじめる」をモットーにローカルでの事業企画開発を進める。

#02 近年の空き家の現状

イベントの前半では、インプットとして小林さんより近年の空き家に関する動向をお話しいただきました。

日本の空き家は7件に1件 ⇒ 10年後には3件に1件に

現在、日本の空き家は7件に1件が空き家と言われており、統計学的に見ると10年後には3件に1件が空き家になると言われています。その社会背景として少子高齢化や地方地域の衰退が挙げられます。また、高度経済成長期に開発された数多くの建物が建てられてから50〜60年ほど経ち、建物の寿命を迎え、今後の使われ方がちょうど考え直される時期に面していることもあり、今後より一層向き合わないといけない領域とも言われています。このままのペースでいくと数十年後には過半数を超える日本の建物が空き家になる日もそう遅くはないかもしれません。

「空き家特別措置法」で、空き家の税金が最大6倍に

日本全国の空き家の活用として飲食店や民泊を始めようとする動きはよく見られるようになってきましたが、その動きが見られるのもごく一部です。それどころかそのように活用される空き家を上回るペースで空き家数が増加しています。相続時に空き家の方針が定まらないこともまた事実であり、そのような社会背景から今年3月に「空き家特別措置法」という法律が改正されました。

通常、空き家がボロボロの場合、「いつか壊れないか」とご近所の方は心配になります。周辺住民が「なんとかしてほしい」となっても相続の問題等から所有者は見て見ぬふりの状態。

そのような時の対策として行政が強制的に空き家を取り壊しでき、その際の解体費用を所有者に請求できるという法律ができましたが、所有者側も支払えないため泣き寝入りするしかないという課題に直面しました。請求できないとなると税金の使い道も当然問われてきます。

このような状況を変えるべく、管理不全空き家の場合、空き家の税金を最大6倍にすることで所有者へ注意喚起の意味をもたらすことができるのではないかということで「空き家特別措置法」という法律が改正されました。

このような状況を踏まえると、空き家を所有している人にとって所有しているだけでは追い込まれる状況になる一方ということがひしひしと感じられるかと思います。

(引用)週刊エコノミストOnline

使い道のない空き家は、「百害あって一利なし」

使い道のない空き家をそのままにして持っておくと、固定資産税が永遠にかかり、所有していること自体がプラスに働くことがなかなかないのが現状です。空き家を所有していると、年々管理をしていく上で、防犯・防災リスクが高まるだけでなく資産価値低下や相続の際の権利関係の複雑化により悩まされてしまう現状があります。多くの方が所有している空き家の中には、一般的にどこの不動産にも手をつけてもらえない空き家があるのも事実で、この先、このような状況が日本全国で多く起きてしまうことが想定されます。このような状況をどうにかしてプラスに考えることはできないか、それが今回の「廃屋レスキュー」プロジェクトへと繋がってきます。

#03 「廃屋レスキュー」の取り組みついて

手が付かない状態の悪い「廃屋」と呼ばれる空き家が増え、空き家の制度も変わる中で明るくこの課題を解決できないか?

そんな背景から立ち上がったのが本企画である「廃屋レスキュー」プロジェクトです!後半では、弊社守屋からプロジェクトの概要を説明させていただきました。

廃屋トリアージについて

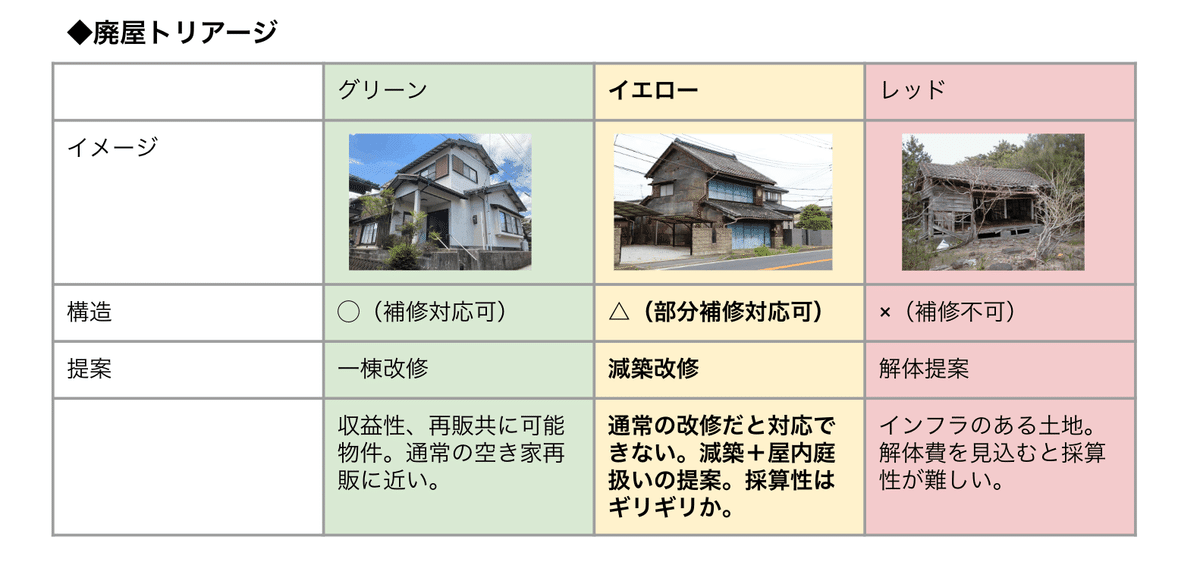

空き家の活用について考えるとき、状態によって活用の仕方をタイプ分けできるのではないかということでトリアージにしてみたのが下記になります。

①トリアージグリーンについて

「トリアージグリーン」は比較的状態が良く、建物全域補修対応可能な一棟改修を方針とした物件です。一般的に近年リノベーションと言われる対象になる物件です。収益性、再販共に可能な物件で通常の空き家再販に近いです。

②トリアージイエローについて

「トリアージイエロー」は部分的に建物の腐敗が進んでおり、部分補修をメインとして行い、減築改修する方針とした物件です。通常の改修だと対応できないため、減築+屋内庭の提案が考えられますが、採算性はなんとか見込めるのではないかという試算です。

③トリアージレッドについて

「トリアージレッド」はインフラはありますが、建物の補修が不可能で取り壊し推奨とされる物件です。こちらは解体費を見込むと採算性が厳しく、その土地のポテンシャルを活かした遊休地活用や再建を検討していく必要があるのではないかと考えられます。

減築の手法について

「廃屋レスキュープロジェクト」では主にイエローをメインに扱うことを考えています。その際の手法・提案として「減築」を考えます。

これまでの建築を考えると都心と地方の空間作りに一定の傾向が見られます。都心では、建物が密集するため空間を作るときには内側で空間が完結して作られる実例をよく見ます。一方、地方に目を向けると、建物は密集していないため、内側でどのような空間を作るかというよりも、「どこに建てるか」ということが重視されるように感じます。地方の方がその土地の景観等のポテンシャルが空間作りに大きく寄与できるということです。

これらと手が付けられない状態の空き家の現状を踏まえて何ができるのか。私たちは「状態の悪い部分を減築することによる半屋外空間を作ることでその土地のポテンシャルを空間作りに大きく取り込めないか」と考えました。

今後の「廃屋レスキュー」の大きな切り札としてこの「減築」の手法を実践していけたらと考えています。

#04 最後に

管理不全の空き家が増加する現代日本において、どうすればポジティブに向き合えるかを終始考えるとても有意義な機会になりました!

今回のイベントが今後の日本の空き家問題に少しでも向き合うきっかけになれば幸いです。ご自身の身の回りで「廃屋」で悩んでいる方、またご自身がお悩みの場合はぜひお気軽にご連絡ください!また、少しでも興味をお持ちの方がいましたらぜひこの問題について一緒に考えていきましょう!

#05 主催

■株式会社KLC

■株式会社micro development