vol.4 山積みの課題をビジネスチャンスに変えるファーストペンギン〜小高ワーカーズベース:和田智行さんのはじめの一歩〜

ミチナル新規事業研究所、特派員の若林です。

組織に潜む「ファーストペンギン」が一人でも多く動き出して欲しい!という想いで知恵と勇気を与える記事を定期的にお届けしていきます。

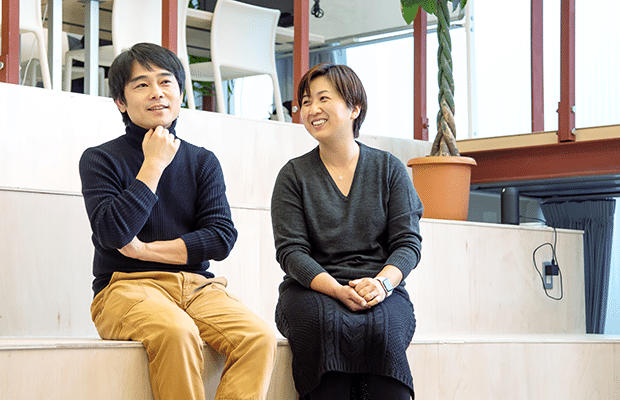

第4号の記事では、「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」というビジョンの会社を立ち上げ、福島県南相馬市小高区に新たな事業を生み出し続けている和田智行氏のはじめの一歩を紹介します。

僕らはゼロからではなく、マイナスから出発しました。

和田氏は、東京でITベンチャーを2社立ち上げた後、地元である南相馬市にUリターンをしリモートで仕事をしていた。大学時代に出会っていた女性と結婚も決まり安定した生活を送れると思っていた矢先、東日本大震災の被害にあった。

原発事故によって自宅が避難区域となってしまった和田氏は避難を余儀なくされ、家族で転々とする日々を過ごしたという。お金を持っていても食事も手に入らないし寝る場所もない。不安や恐怖と対峙する日々を過ごすうちに「お金を稼ぐだけじゃ生きていけないんだな」と価値観が変わっていったという。

BRILLIANCE+ note 特別インタビューより

震災から1年後、自宅のある南相馬市への立ち入りが認められるようになり、再びその地で生活ができるという見通しがたった時、将来帰ってくるのだから人が暮らせる場所にしたいと思うようになった。

活動を始めた当時を振り返り和田氏は「僕らはゼロからではなく、マイナスから出発しました。よく地元愛のような美談で自分たちの活動が語られることもありますが、僕は半ば意地のような気持ちで活動を始めたのです」と語っている。

大きな企業に依存せず自立した地域をつくらなくてはいけない

南相馬市を再び人が暮らせる町にしたいという思いを実現するためには色々な事業が必要だと考え、100の課題があるなら100のビジネスを作ろうと株式会社小高ワーカーズベースの設立を決意した。

大きな企業に依存することなく、自立した地域社会を実現することをビジョンに掲げ、南相馬市小高区の復興支援に関わる数多くの活動を始めた。

まず、和田氏が取り組んだのは常磐線・小高駅前にWi-Fiがつながるコワーキングスペースを用意した。そして、避難のために空いていた「双葉食堂」を間借りし、避難先の地元主婦たちに店員になってもらい「おだかのひるごはん」もオープンさせ、2015年9月には、仮設の小売店「東町エンガワ商店」で食品や日用品の販売も始めた。

当時は誰もが「そんなところで商売なんか成り立たないよ」と考えていたが、彼はたくさんの課題があることは、その数だけビジネスチャンスがあると感じていたという。

彼が小高ワーカーズベースで取り組んでいる課題は従来の「緩やかな衰退に歯止めをかける」ものとは異なり、「そもそもゼロの状態から町を興していく」ことだと言う。だからこそ、現在の成熟した日本社会で多く行われているマイナーチェンジの地域復興では出来ない、ゼロベースでの新たな町づくりに、かつてない希望を抱いている。 アメリカオレゴン州のポートランドという、多様なコミュニティが存在しクリエイティブに何かを生み出すことを楽しんでいる町のようにする事も出来るのではないかと語る。

現在もビジョンの実現に向け「Next Commons Lab 南相馬」というソーシャルプロトタイピングチームの運営や「Iriser(イリゼ)」という小高区のハンドメイドガラスブランドの立ち上げなど、地域の課題を解決する事業を生み出し続けている。

山積みの課題をビジネスチャンスと捉えることで生まれた新規事業

事業構想 地域特集ページより

今回紹介した和田智行氏は震災によって5年4ヶ月も人が住むことが出来ず、一時はゴーストタウンのようになってしまった小高区で事業を始めている。このような状況で彼が感じたものは2割の悔しさと8割の希望であったという。「課題があるならビジネスチャンスはある。」という言葉はよく目にするが、これほど大きすぎる課題の前でもこの考えを持つことが出来る人はあまりいないだろう。しかし、大きすぎて手に負えないように見える課題でも、小さく分解して一つづつを見つめることで、これらの課題は解決可能なビジネスチャンスへと変化する。

大きすぎる課題も捉え方を変えることによって、それは新規事業を生み出すきっかけに変わるということを教えてくれる、始めの一歩であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?