1015/1096【質問回答】なぜ人は思いを言葉にするのか

吾輩は怠け者である。しかしこの怠け者は、毎日何かを継続できる自分になりたいと夢見てしまった。夢見てしまったからには、己の夢を叶えようと決めた。3年間・1096日の毎日投稿を自分に誓って、今日で1015日。

※本題の前に、まずは怠け者が『毎日投稿』に挑戦するにあたっての日々の心境をレポートしています。その下の点線以下が本日の話題です

1015日目。ひぃい!!1000日以降、残り96日のうちの15日がすでに過ぎてしまうだなんて!!再来月の最後の日が、実感も伴わないうちに近づいてくる。これはまるで、お見合い結婚のようだ。

最後の投稿日が来たら、自分はそのあと「毎日投稿が終わったあとの日々」を過ごしていく。その気分とともに暮らしていく。今はよく知らないその”気分”と、そのあと徐々に親和していくのだろうと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

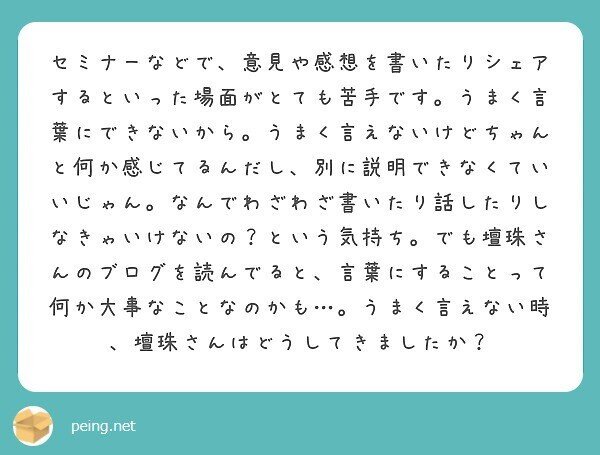

今日はこちらのご質問へ、ご回答いたしますよ。

自分の感じていることを言葉にして表現するのは、とても有益なことだとわたしは思います。わたしたちがなにかを感じたとき、それは個々の人の中に起こっていることです。それを表現に変えるということは、外の世界への働きかけを起こすということです。また、それを自分で客観視することができるようにすることでもあります。そこからわたしたちは、とても良い変化を体験することができます。

『表現する』と『表現しない』との違いというのは、『種を種のまま取っておく』と『種を土に植えてお水をやり陽に当てて、詰まっていたものを外に育み出す』との違いと同じようなものだと思います。

言葉にするということは、責任をもつということでもあります。自分の感覚を言葉という記号に落とし込むとき、わたしたちは自分の使う言葉を選択しなくてはなりませんよね。それはその人の意思であり、コミュニケーションの発端であり、その言葉の記号に触れた人がそれをどう解釈するのかについての予測や期待を整理することでもあり、相手の捉え方に自由を認める行為でもあります。なかなかすごい情報処理ですよね。

そしてこのプロセスは、わたしたち自身にとって、自分の感じたことや思考を自分にもわかるように整理し、統合する機会となります。

わたし自身も、自分の感じたことを言葉にしてみようとすることで、自分の感じていたことがどんなものだったのかを改めて知ることができています。なにが原因でそう感じたのか、それは自分の中でどんな記憶とつながっていたのか、どの程度の感情だったのか、などなどのことが、表してみて初めて分かるということをいつも繰り返しています。

さらには、それによって感じていたことの消化が起こることも頻繁にあります。すると、その奥で自分が感じていたことが、突然ハッキリと見えてくるのです。自分で驚くほど、その場で新しいアイデアが湧いてきたり、忘れていた記憶が蘇ったりします。

感じたことを言葉にして表現してみると、それが別の感覚の蓋となっていたのがわかることもあります。思いというのは、表現して外に出してみると、ある意味で自分を離れてゆくのですね。離れたことで、蓋として機能していたそれが外れて、その奥に隠されていた自分との出会いを果たすことができます。これも表現することにおける、素晴らしい点のひとつだと思います。

それはちょうど、種に日を当てたりお水をあげたりすると、芽が出て、茎も伸びて、葉が出て、やがて花が咲くのとよく似ています。そのとき、種として保存している間には想像もできなかったものを見ることができるのです。

プログラムはすべて種の中にあるのだから、わざわざ出さなくてもいいじゃないかと思うかも知れませんが、プログラムをプログラムとして保存しておくのと、プログラムが発動するのとは別個の現象なのです。

表現というのはある意味でのケミストリーであり、自分自身や世界に、元に戻らない化学変化を起こすことでもあります。自分の世界になにかを決定づける行為なのですね。それは自分と付き合う上で、とても面白いことなのです。

表現ができないというとき、原因は大きくふたつあって、まずは表現自体が怖い、というもの。もうひとつは、自分の思考を整理できておらず、漠然としているということ。これらが解決されれば表現できると思ってしまいがちですが、そうではなくて、それらを解決する方法が表現そのものなのです。

表現をしてみることで、表現することへの恐れが薄れ、思考の整理が進んでいくからです。これは、自転車に乗れるようになってから乗ろうとしても無駄で、自転車に乗ろうとすること自体がそのまま、自転車に乗れるようになる手段でもあるというのと同じです。

わたしはイタリアに移住する直前に、イタリア旅行で撮った一枚の写真をミクシィにアップしてみようと思いました。そのとき、この建物のエントランスがとても素敵ですね、とひと言添えるのに、怖くてたまらなかったのを覚えています。

素敵だという思いはあっても、それをどんなふうに表現すれば適切なのかがわからなかったのです。時間をかけて、何度も書き直しながらやっとのことで一行書いてみたはいいけれど、それを読んだ人にどう思われるのかも心配で、怖気づいてしまいました。無理矢理に公開ボタンを押しましたが、震えるほど怖かったのを覚えています。その直後から、アップロードしたことを後悔したほどでした。

けれども、その後も表現を続けていくことで、「内面を知られたら批判や嫌悪ばかりを集めるであろう」というセルフイメージが変化して、「自分にとって自分の表現は大切なもの」「表現でみんなと交流することができる」「こんな自分でも表現をすることで他者と一緒に楽しめる」というイメージになっていきました。これはわたしの人生観を変えたと言ってもまったく過言ではありません。新しい自分を知り、少しずつ奥にあったものを知り、それをわかちあって楽しむうちに、他者を、ひいては世界を信じはじめることができたと言えます。

この毎日投稿を始めたときに、毎日書くとなったら、あっという間にネタが尽きるのではないかと周囲から心配もされました。けれども、書くことでさらに書けるようになること、ひとつ書けばまた新たなアイデアについて書きたくなること、以前は思いつかなかった表現も思いつくようになることなどを、身をもって実感しました。表現せずにいるときがいちばん、表現することが難しいときなのだと思います。エンジンをスタートするときが、最もガソリンを使うんですね。

わたしは、即席の例えになってしまいますが、「焚き火にあたっているおじいさんを見て、ほっこりした」と書けて満足だったのが、そうか、わたしはほっこりしたんだな…でも「ほっこり」と書いてみると、単にそれだけではない気がするな?と気がつき、なぜそもそもおじいさんにほっこりしたのだろう?そうか、祖父を思い出すんだな…と気がついて、「焚き火にあたっているおじいさんは、わたしの祖父を思い出させてくれた。老いた男性が暖まる姿にいたわりを感じ、こちらの心も温まった」と書いてみる。

そこではじめて、ああそうか、わたしは祖父が寒そうだったときになんだか可哀想に思えたんだったな…と思い出し、「焚き火に手をかざして温まっているおじいさんの姿は、ろくに防寒もせずに軍手で鼻を真横にこすって鼻水を拭う、冷え切った祖父の姿を思い出させてくれた。祖父と手を繋いだときに、その固い手の皮が街路樹の皮のように冷たくて、幼いわたしはそこに勝手に同情していた。けれども祖父だって、やろうと思えばいつだって、自分で火を焚いてこうして暖まることはできたはずだ。今思えば、祖父は寒いのが好きだったのだろうと思う。なんだかホッとした」と書いてみて、これによってさらに思いがまとまって、「人は愛する人に寄せていた、叶わなかったひとりよがりな期待に、傷ついていることがある。しかしどこかでそれを叶える人の姿を見て、己の期待の滑稽で愛らしい身勝手さに気がつき、それを空に返すように成仏させられることがあるのだと思う」と書き変える、みたいなことがよくあります。

それで自分で見返してみて、「焚き火にあたっているおじいさんを見て、ほっこりした」という最初の表現よりはずっと、自分の奥にあった思いや本当の感覚に近づけたような気がするのです。あのおじいさんを見て、なぜかなんとなくほっこりというかちょっと切ないというか、そんな思いがよぎったなあ…と片付けてしまうところだったのが、書いて表現してみたことで、祖父への同情がふんわりと天に還るような体験へとつながっていたりするのですね。

自分の思いを言葉に表してみることは、自分にも想定外の、神さまが手伝ってくれたかのような美しい統合を促してくれます。

このご質問をくださったということは、あなたの魂が「自分を表現してみないか」とあなたを誘っているのだと思います。とても良き目の付け所だと思うんです。よくぞご質問くださった!と思いました。

少しずつでも表現をしていくことで、少しずつ芽が育っていきますから、ぜひにもチャレンジしてみてください。日進月歩でいいのです。どんなにゆっくりでも控えめでも、あなたの知らない、あなた色の花がきっと咲きますよ。楽しみですね!

というわけで今日は、なぜ表現をするのか、というご質問にわたしなりにお答えしてみました。この表現で、響き合える人がいますように。

それではまた、明日ね。

毎日無料で書いておりますが、お布施を送っていただくと本当に喜びます。愛と感謝の念を送りつけます。(笑)