[書評] 空蝉

紫式部「空蝉」(11世紀)

最後の二首の謎解き・かな

源氏物語の第3帖「空蝉」を読む。空蝉は、伊予介の若い後妻であるが、源氏は第2帖「帚木」で初めて出会う。

この空蝉という女性はおそらく源氏物語において特別の登場人物と思われる。特別というのは、空蝉、紫の上、浮舟が作者・紫式部を投影している可能性があるからだ。この説は〈古典の改め〉というウェブサイトで初めて見た。同サイトは、イェール大学や東京大学からアクセスする読者が多い、稀なる研究ページである。

*

源氏は空蝉に初めて逢ったときも、冷たくされたが、再び会いにゆく。そのもようが第3帖「空蝉」で描かれる。

またも空蝉の寝所までゆくが、今度は空蝉は〈単衣を一つ着て、すべり出でにけり〉と、寸前に逃げ出してしまう。掛けてあった夜着だけが残り、あたかも蝉の抜け殻のようである(空蝉)。拒絶された源氏の放心状態に呼応する景色である。

物語に挿入される和歌の数に着目すると、第2帖「帚木」では14首もあったのに、第3帖「空蝉」ではわずかに2首である。

源氏物語全体では795首の歌がうたわれ、巻あたりの平均数は約15首であることを考えると、第3帖「空蝉」の2首は異常に少ない。

しかし、その2首が興味深い。見ようによっては源氏の贈った歌に空蝉が返歌をしたとも取れる。一般的にはそのように解釈されていないけれども。以下、これを贈答歌とみてみたい。

*

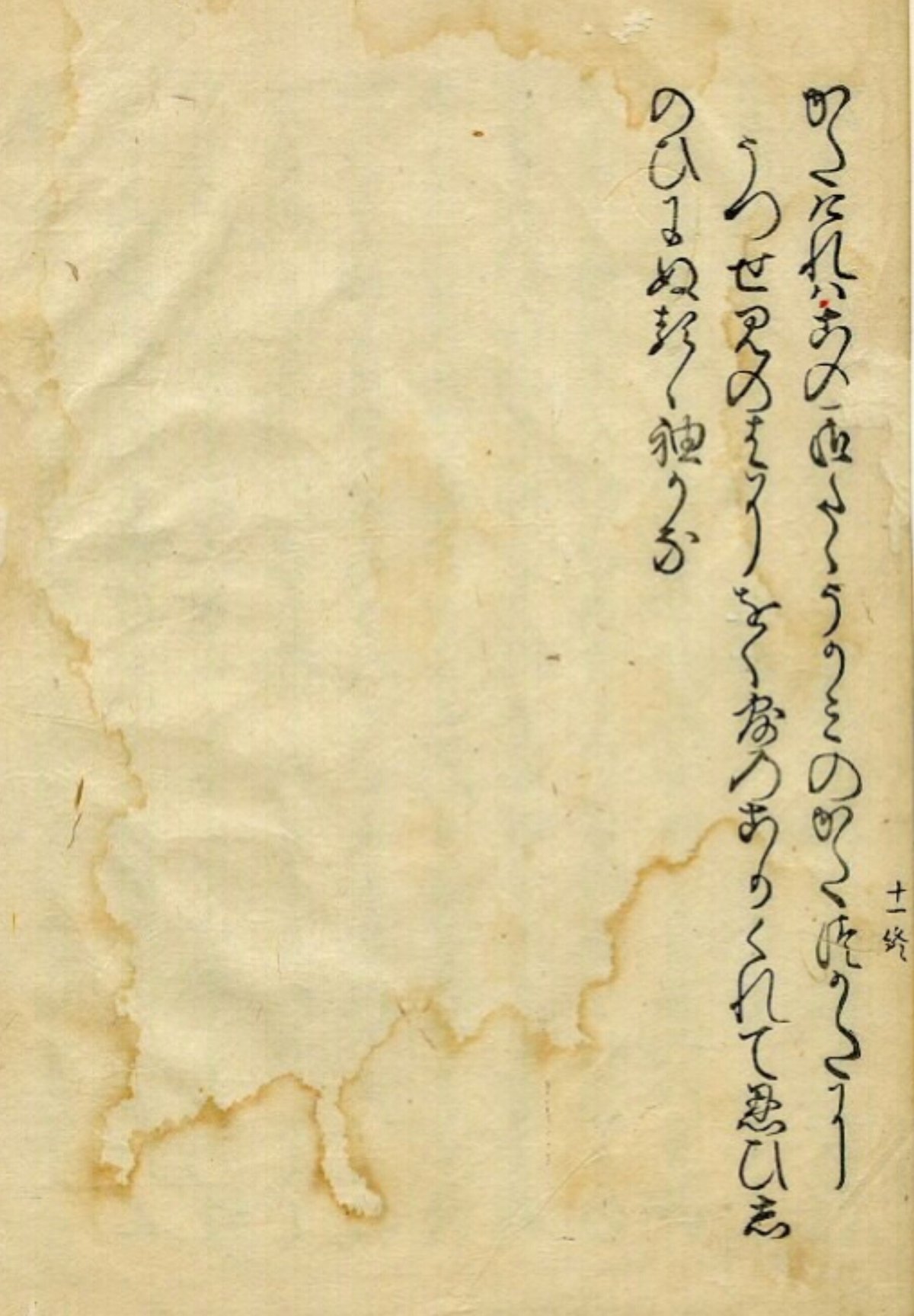

空蝉の身をかへてける木のもとになほ人がらのなつかしきかな

(〔源氏〕あなたは蝉が殻を脱ぐように、衣を脱ぎ捨てて逃げ去っていったがその木の下でやはりあなたの人柄が懐かしく思われますよ[渋谷栄一・高千穂大学名誉教授訳])

空蝉が脱ぎ捨てて行ったと思われる薄衣(かの脱ぎすべしたると見ゆる薄衣、小袿)を源氏は持ちかえり、寝ようとするがなかなか眠れないので「わざわざ書き遣わす手紙[後朝(きぬぎぬ)の文]のようにではなく[渋谷注]」(さしはへたる御文にはあらで)、畳紙に手習いのように思うままに書き流した(畳紙に手習のやうに書きすさびたまふ)のがこの歌である。

サイデンスティカは「空蝉」を訳していないので、タイラ(Royall Tyler)の訳をみる。

"Underneath this tree, where the molting cicada shed her empty

shell, my longing still goes to her, for all I knew her to be."

これに次の注がつく。

The cicada larva emerges from the earth, molts, and then climbs the tree as an adult, leaving behind its larval shell.

(大意——蝉の幼虫が地上に出て、脱皮し、それから成虫として木を登り、あとに幼虫の殻を残す。)

これも歌の五七五七七を映す英語の音節構造57577でタイラは訳す。

「なほ人がらのなつかしきかな」のところに苦心したあとが見える。人がらの「がら」は渋谷注によれば〈「人柄」に「殻」を掛ける〉のだが、それは英訳では出ていない。ただ、「なほ」(やはり)と「なつかしきかな」のニュアンスはある程度でている。前者は 'still' で、後者は 'for all I knew her to be'(よくは知らないが知るかぎりのあの人ということだが)で。

このとき、源氏は「先程の小袿を、そうは言うものの、お召物の下に引き入れて、お寝みになった(渋谷訳)」(ありつる小袿を、さすがに、 御衣の下に引き入れて、大殿籠もれり)という状態である。あの人の小袿を自分の服の中に入れて寝ようとしていたのである。たとえ抜け殻であろうと、思いは果てしなくその人に向かう。「あの薄衣は、小袿のとても懐かしい人の香が染み込んでいる」(かの薄衣は、小袿のいとなつかしき人香に染める)からなおさらである。

第2帖でそのひとを「帚木」(「遠くから見ると見えるが、側に近づくと消えてしまうという伝説上の木(渋谷注)」)とたとえたくらいである。「近づけば消えるという帚木のような、あなたの心も知らない(渋谷訳)」(帚木の心を知らで)現状なのだ。この「知らない」ことのエコーが英訳の 'for all I knew her to be' にはある。

この歌は、一般の解説では〈独詠〉([相手がいない状態で]独りで詠む)の歌とされる。その点はこのあとにみる空蝉の歌も同じく〈独詠歌〉とされる。

ところが、物語の地の文をよく読むと、源氏はこの〈書き流した手習い〉の紙を小君(空蝉の弟)に渡しているのは間違いない。あとでその紙を空蝉が手に取って見る(取りて見たまふ)からだ。ということは、源氏は、書いた時点の意図はともかく、空蝉に見せるべく小君にことづけたのだ。かぎりなく贈歌にちかい。

*

空蝉の羽に置く露の木隠れて忍び忍びに濡るる袖かな

(空蝉の羽に置く露が木に隠れて見えないようにわたしもひそかに、涙で袖を濡らしております[渋谷訳])

第3帖「空蝉」はこの歌で終る。歌人伊勢の作を伊勢集から引いた(引歌[ひきうた])。

古歌をふまえて歌を詠むのは源氏物語ではめずらしくないが、このように丸ごと一首を引くケースは他にないかもしれない。

が、逆にいうと、丸ごと古歌を引いたことで、ここは空蝉がまるで〈コメント〉のように添えたとも取れる。あとで〈コメント〉と弁解できる余地があるわけで、だとすると、「忍び忍びに濡るる袖かな」は必ずしも自分の心情をうたったものでないとの言い訳も成立つ。ん? 成立つだろうか。

いづれにせよ、この歌で巻が終っていることから、余韻は後に長くひびく。まさに帚木そのもののような歌だ。

なお、写本によってはこの和歌がないものもあるという。評者が確認したかぎりでは、九大本、東大本、湖月抄にはある。

この歌の直前の地の文に「薄情な女も、そのように落ち着いてはいるが、通り一遍とも思えないご様子を、結婚する前のわが身であったらと、昔に返れるものではないが、堪えることができないので(渋谷訳)」(つれなき人も、 さこそしづむれ、いとあさはかにもあらぬ御気色を、ありしながらのわが身ならばと、 取り返すものならねど、忍びがたければ)この(空蝉の身をかへてけるの歌が書いてある)懐紙の片端の方にこの歌を書いたとある。

つまり、結婚する前、人妻となった今より前のことであったなら、源氏に応えたい気持ちはあるものの過去の時間を取りもどすわけにもいかないので〈忍びがたい〉と言っているわけである。〈忍びがたい〉は明らかに空蝉の心情なので、この歌が引歌であろうがなかろうが、その心情は厳然としてある。

ここで空蝉は源氏の歌に籠められた真情をしっかり受けとめていることが、〈いとあさはかにもあらぬ御気色を〉の言葉からわかる。

〈あさはか〉の語義は「心遣い・考え・愛情などが浅い感じであるさま」(岩波古語辞典 補訂版)といったところか。

この箇所を「源氏の真実が感ぜられるにつけて」と表す与謝野晶子の訳は香り高くすぐれている。「光君は軽い気持ちではなかったと知り」とする角田光代訳も現代的でいい。

タイラの訳をみる。

"Just as drops of dew settle on cicada wings, concealed in this tree,

secretly, O secretly, these sleeves are wet with my tears."

これが伊勢集にみえる古歌であるとの注はない。'secretly, O secretly,' の繰返しが「忍び忍びに」をよく映す。

この繰返しは元歌の構造の反映であるとともに、secretly の強勢母音 /i:/ が繰返し concealed の強勢母音 /i:/ と呼応し、(直前の子音が同じであるが)行内韻のようなひびきになっている。その密かな心情があふれるがゆえに、〈私のこの袖〉these sleeves もまた、長母音 /i:/ をふくんで、呼応するかのように濡れるのである。

さて、この歌(引歌)は源氏の歌への返歌であるのかそうでないのか。既述のとおり一般には独詠歌とされる。

しかし、書かれた媒体は、小君の持参した畳紙である。とすれば、いづれは小君が源氏のもとへ持ってゆくだろうことが容易に想像できる。

そうなれば、源氏の目にふれるわけで、たとえ源氏が引歌と認識したとしても、空蝉の心情の反映としての返歌であると受けとる可能性はある。

先に挙げた〈古典の改め〉サイトは、独自の見解として、この二つの歌の形式上の呼応に着目する。それは特に末尾の〈かな〉である。

それだけでなく、歌の第一句がともに〈空蝉〉、第三句がともに〈木〉で始まる(ただし、〈木〉は伊勢集では〈こ〉の音)。そして、第五句がいま見たとおり〈かな〉で終る。

形式的には二つの歌は始め・中・終りにおいて呼応することは明らかである。

そこから、同サイトは、〈「かな・かな」をひぐらしの鳴き声に掛けた〉ものと見る。

つまり、二つの歌は蝉の鳴き声をともに響かせている。

さらに、同サイトは伊勢物語69段の盃の例も引き、この二つの歌を贈答歌とみなす。まことに興味深い。

前生の縁からの契りが源氏物語の主題であるとすれば、この見解が注目される日がくるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?