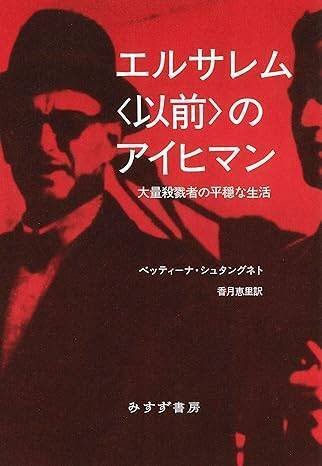

「凡庸なる悪」などではなかったアドルフ・アイヒマン~ベッティーナ・シュタングネト(香月恵理訳)「エルサレム〈以前〉のアイヒマン:大量殺戮者の平穏な生活」(みすず書房)

これは先日読んだ「〈悪の凡庸さ〉を問い直す」でさかんに引用・言及されていた著作で、私も興味が出て読んでみた。しかし何しろ注釈含めれば600ページを超える大著の研究書であり質・量共にずっしりと重い論考なので、10日程かけてじっくり読んだ。と言うか、本著と「格闘」した。ああしんど!! であった。

著者は1966年生まれのドイツの哲学者で、カントと根源悪についての研究が博士論文。この労作のタイトルは勿論、あのハンナ・アーレントがアイヒマン裁判を傍聴・供述記録などを読み込んだ上で出版した「エルサレムのアイヒマン」をもじったものである。

1960年5月11日にイスラエルの諜報機関モサドによってアルゼンチンで拉致されるまでに、戦後ドイツでアイヒマンがどのように「潜伏」し、その後アルゼンチンに渡ってどう過ごしていたか?綿密な史資料調査によってその行程が詳らかにされる。戦後、連合軍捕虜収容所でも偽名で身を隠し、1946年にはそこを脱走してドイツ国内に潜伏していたこと~1950年にアルゼンチンに向かうまでに多くの国内ナチ残党やローマカソリック教会関係者などの援助を得ながらの脱出だったことなど、当時の欧州世界がいかに「ファシズム・ナチズムの残党だらけだったか」が表面化されていて、今更ながらアイヒマン以外の多くの人物の暗躍に呆れるばかりである。また、移住先アルゼンチンのペロン政権はペロン大統領自身もかなり親ファシズム政治家でもあり、ナチ残党にとって非常に都合いい「隠れ家国家」であったか。

そしてこの著作の最も重要なポイントは、アルゼンチンで元SS(ナチス親衛隊)のジャーナリスト:ヴィレム・サッセンらと定期的に開催していた「座談会」での講演・討論などが記録されたテープやそれを起こした膨大な文書の公開とその検証である。戦後のアルゼンチンでのアイヒマンが、いかに「ナチズム=国民社会主義思想」を堅持しながら、ドイツ「第4帝国」再興を真剣に企図する勢力と交流していたか~リカルド・クレメントという偽名で生きているにも関わらず、ナチスドイツ時代に「ユダヤ人問題の最終解決」責任者として振るっていた「手腕と業績」をどれだけ誇りにしていたか?~その「飽くなきファシストぶり」がこの膨大な記録によって明らかにされている。アドルフ・アイヒマンは決して「凡庸なる悪」などではない。非常に自覚的な反ユダヤ主義者にしてナチズムによる「人種問題の最終解決=ドイツゲルマン民族の最終勝利」を心の底から信じ希求していた、人類にとって危険極まりない人物であった。そしてアルゼンチンでもジーメンスやメルセデスベンツなどドイツの有力企業が戦後もそうしたナチ残党を多く雇用しその潜伏に協力していた実態。ちなみに、1960年以降のエルサレムでの裁判でもこの文書の一部は証拠として提出されるが、アイヒマンは徹底してこれをデマだと否定し、結局裁判所は根拠不充分として証拠採用していない。著者はエルサレムでのアイヒマンの態度を「仮面舞踏会」と表現し、彼が自身の本性をひた隠ししながら「あくまで官僚の一人として上からの命令に従っただけ」と自己の犯罪性を矮小化することに懸命だったかを論証~ある意味、アーレントもその「本性」を見抜けなかったことの時代的限界性も指摘している。

そして1950年代前半にも当時の西ドイツの州検事:フリッツ・バウアーらがアイヒマンの所在をある程度掴んでいながら、なぜ西ドイツ情報局など政府が積極的に動くことがなかったのか?この辺りは、当時の極秘文書が「アイヒマンファイル」として今も非公開なままのものが多く、著者はこの点にも大いに疑義を呈している。ドイツ政府は「国家の安寧・個人の保護」などを非開示の理由に挙げるが、「ここを明らかにしてこそ、本当に過去と向き合うことができる」という趣旨の著者の主張は、至極もっともである。

最後に、著者が日本語版読者に向けた言葉~「これを読む日本の読者の皆さんに感謝いたします。時間をかけ忍耐強く読んでくださることに、起きなければよかったこと、本当は誰も語る必要などなければよかったことについて書かねばならなかった旅路を、ともにたどってくださることに感謝します。私たちの子孫が過去を探究するときには、これほどの力を求められないように、全力を尽くしたいものです!」(2020年11月9日 ハンブルクにて)・・・この言葉にブラボー!!である。確かに長い旅路でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?