「僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46」について、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい感想のようなもの

はい、どうも。

今回は歌詞考察から離れて、先日公開された欅坂のドキュメンタリー映画について書こうと思います。

これまでの歌詞考察が、比較的客観的な記述に基づいていた各論であったのに対して、今回は、夏休みの読書感想文の延長戦なので、主観的な記述がつらつらと並べられていくことになり、まとまりを欠くかもしれません。一応3つのトピックにまとめてみるので、気になったものだけでも見て行っていただければ幸いです。

また、映画のジャンル上、何をもってネタバレとするかは難しい所であるのだが、そういうのが少しでも気になる方は、ご注意ください。

はじめに、筆者の欅坂に対するポジションを確認しておくと、

・1stアルバムを発売日にSHIBUYA TSUTAYAに買いに行った

・「欅って、書けない?」はなんとなく見てる

くらいしか接点がなく、今作の仰々しいタイトルになぞらえるなら、“嘘”をつかれるほど深入りしたわけではない。ゆえに、比較的フラットな立場にあるつもりである。(それがどうなるかは今後のお楽しみ)だが同時に事実誤認や知識不足があることは否めないのでそこは指摘していただければ幸いだ。

もう一つ加えておくならば、タイトルにから分かる通り、筆者はアケカス(AKB48ファンの蔑称)であるから、そうした点で影響されている部分もあると思うので、その辺はご自身の判断で差し引いて考えていただければと思う。

それでは、前置きはこの辺までにして、レッツラゴー。

高橋栄樹監督

映画において、誰がどのようにして撮るかは、何を撮るかと同程度に語りの対象となる。ゆえに、数多の監督論が存在するわけである。

ドキュメンタリー映画もその例外ではない。完全フィクションの物語とは異なるが、事実を切り取り、どのようにに見せるかというのは制作側の意図が大きく寄与する。その切り取り方によっては事実を基にしながら事実と異なる情報を発信することもできるのだ。

さて、今作の高橋栄樹監督にも監督論的に語られてしかるべきであろう。というのも、高橋監督は、AKB48や乃木坂46のMVや、AKB48のドキュメンタリー映画群のうち、2012年から2014年にかけて公開された3作品の監督を務めており、本人も自身について、本作のパンフレットで「おそらくそれなりにアイドルに関する”リテラシー”が身についているのだろう」と述べているからだ。(そのリテラシー欲しすぎンだろ…。)そのリテラシーについて考えることは、先述の映画の性質上、その映画についての考察にもなる。

その際、高橋監督が担当したドキュメンタリー映画の中では2作目にあたる「DOCUMENTARY of AKB48 NO FLOWER WITHOUT RAIN 少女たちは涙の後に何を見る?」(2013年)との類似点は指摘されるべきだ。特に、①絶対的センターの卒業・脱退②そのセンターには新規インタビューをしない③時系列無視④ライブパート多めの3点は目につく。

①について、AKBでは前田敦子の卒業、欅坂では平手友梨奈の脱退が作品の中心的な出来事として描かれており、残されたメンバーがその存在、あるいはセンターというポジションをどのように考えているかということがインタビューを通して探られている。この点については次のトピックで後述するため、ここでは流れの類似性を指摘するに留める。

その中心人物であった前田敦子・平手友梨奈には撮り下ろしのインタビューを行っていないというのが②の内容である。これは2013年の同じ作品中でスキャンダルによって活動辞退となった平嶋夏海が新たにインタビューをされていたのとは対照的だ。本人にインタビューせず、実際のイベント中映像と周囲の人物の語りとによってその人物像を浮かび上がらせるという手法は、その人物を一段階高めた概念・想像上の人物であったかのような印象を与えているように思う。ある種の伝記のようになっていると言った方が分かりやすいだろうか。実際、今作のパンフレットで、平手へのインタビューが無かったことを、監督は複雑な事情が背景になったことを前置きとしながら、「「中心にいる人物が、本当は何を考えているのか判らない」という構成も十分に映画的なのではないか」と前向きに捉えるようになったことを述べている。

③は作品の対象となる期間の出来事を時系列順ではなく、テーマに沿って適宜扱うということである。たとえば、2013年の作品では、前田敦子の卒業発表の次に平嶋夏海・米沢瑠美の謝罪のシーンが流れるが、時系列的には逆だ。そして、今作でもいきなり1stシングルのMV撮影の様子が挿入されるなど時間軸には縛られていない。これら進行は2012年の「DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る」が、淡々と3.11以降の大きな出来事にしたがってインタビューを交えながら進んでいたのとは大きく異なっている。2014年の「DOCUMENTARY of AKB48 The time has come 少女たちは、今、その背中に何を想う?」ではどちらかというとこちらの時系列順を採用していることから、どちらを選択するかは意図を持って選択されていると思われる。

④はそのままの通りで、ライブの映像が多く用いられている。2013年については2012年と比べて多くなっており、そして今作は明確に意識してライブ映像が用いられている。この点に関しては今作パンフレットで「インタビューをサブテキストとして、パフォーマンスを通して観れば、平手友梨奈さんやグループの心情や変遷が浮かび上がってくるものを目指しました」と説明されている。

このような撮り方を意識することで見えてくる”真実”もあるだろう。あれ、これは感想か…?

センター再考

前のトピックでも少し触れたが、今作を観て「センター」に対して、何かしらのことを思わないアイドルファンはいないだろう。その思ったことをここでは書く。

前田敦子、松井珠理奈、山本彩、生駒里奈…。周知の通り、秋元康プロデュースアイドルは、特にその初期にはセンターを固定しようとする傾向がある。デビューから未完の9thセンターまでを務めた平手友梨奈もその固定センター・エースの系譜にあるし、その代表例と今では呼べよう。しかし、実は平手は例外的なのではないかとも考えている。どういうことか。

平手の例外性はまず、「平手抜きでは考えられない」という固有性が存在したことである。

たとえば、2017年の全国ツアーで体調不良で平手が休演した際、センターを空けてパフォーマンスするということがあった。普通ならば、代理のセンターを立てるところであるが、「平手でなければセンターは務まらない」と考える者が一定数いたためにそうした措置が取られるようになったことが今作で明言されている。また、2018年の武道館公演が平手の負傷のためにひらがなけやきの単独公演に差し替えられたことも普通はありえない。

これらの対応が異常であることは、同時期にドキュメンタリー映画「3年目のデビュー」が公開されている、かつての妹分・日向坂46と比較するとよく分かる。日向坂46も現在までの4つのシングル全てのセンターを小坂菜緒が務めているが、「3年目のデビュー」ではその小坂が水疱瘡や撮影で離脱した際の対応も描かれている。そちらでは、代替センターをメンバーが曲毎に持ち回りで務めるなどの工夫で見事乗り切ったとされ、日向坂のチームワークや互いへの信頼のようなものが強調されている。日向坂に限らず、グループアイドルがセンター休演となった場合のスタンダードな対応はこちらだ。AKBでも前田敦子が過呼吸で倒れた西武ドーム公演では同様の対応を急遽取ろうとしていた。

また、このスタンダードはセンターへの負担軽減にもつながる。ここまで話にのぼったドキュメンタリー映画群のいずれでもセンターの重圧について触れられている。AKBでは前田が西武ドームで過呼吸になってもステージに立ち続けるさまや他のメンバーがセンターというポジションの責任について語るシーンがそれを強調しているし、日向坂でもインタビューで小坂が重圧を感じていることを吐露していた。今作でえば、東京ドームの裏側でボロボロの平手にこれを認めることは容易い。スタンダードな代替可能性はこの点でメリットがあるし、やがてそのセンターが卒業した時に向けての準備にもなる。欅坂もセンターを空けたアリーナ以降、副キャプテンの守屋らがだんだんと平手中心的な考え・態度を改め、代理のセンターを立てるようになったとされている。

しかし、こうした固有性重視の態度を誤りだったとして簡単に断罪するのはそれはそれで違う気もする。やはり、平手の表現力はそれほど圧倒的だったからだ。今作でも2ndMVのリップシーンの撮影で他のメンバーが平手に圧倒されているようなシーンがあったが、欅坂をはた目から見ていただけの私にもそれは伝わっていた。高校生の時、自習時間中に前の席のノギカス君から坂道AKBについて意見を求められたとき、私は「世の中にはセンターになるべくして生まれた人間がいて、平手友梨奈もその一人だ」とクソデカい声で返したということがあった(大異臭)。平手に限らず、先に述べた系譜にいるような人たちは覇王色の覇気をまとっているのでその人にしかできないというような部分がある。AKBでは前田在籍中も着替え時間などの関係で、シングル表題曲でも前田以外がセンターを務めることはあったし、それに対してさしたる不満というのは無かったと思うが、いざ前田センターで改めてその曲を目にすることがあれば、「やっぱ、これだよ」というような気持ちになったものだ。

だけど、問題は~♪…嘘です、ゴメンナサイ…

つまり、問題は固有性と代替可能性のバランスをどのように取るかという所であり、欅坂は前者に重点を置きすぎたというのが反省点ということになろう。このバランスは全グループアイドル永遠の課題であるとも言えよう。

欅坂はこれに加えて平手とのコミュニケーションの問題があったように思えた。今作中、平手の考えや状態はスタッフから伝えられていたが、カルト宗教じゃあるまいし、グループ・チームであるならば「私はこう思うからこの曲は受け入れがたいんだけど、皆はどう思う?」というような形で同じ目線でのメンバーとの話し合いの場を設けるべきだったと思う。こうした日々の積み重ねがチームワークを醸成させきれなかったポイントとなっていよう。

先のセンターを空けたアリーナツアーで演出家がメンバーの平手依存の態度をたしなめるシーンがあったが、とても不快感を覚えた。こうしたコミュニケーションや演出法を観ていると、メンバーの平手依存意識→平手依存のパフォーマンスという一方通行ではなく、平手依存の演出・制度→メンバーの平手依存意識という方向の影響もあるのは自明だからだ。この条件で、全てをメンバーのやる気のような問題に還元してしまうのは大人の責任放棄でしかないだろう。

今回の件から俺が得るべき教訓は、絶対的センターを立てること自体は悪いことではないが、固有性と代替可能性のバランスを取ること、そしてあくまでもグループであることを忘れてはならないということだ。

「大人」の責任

映画の終盤、振付師のTAKAHIROへのインタビューで「大人の責任とは何か?」という質問がなされ、それに対して「見守り続けること」という答えが返されていた。これ、めちゃめちゃ良いこと言ってんなと思った。

この「大人」とは誰なのか。

作品の流れからして1つは運営という回答がありうるだろう。「解散」というワードが作品中でも出てくるような状況になってしまったのには、前のトピックでも少し触れたが、運営の責任が大きい。しかし、それでも続けていくという判断をした以上、また、10代から20代の少女たちの人生をあずかっている以上、これからどのような困難にぶち当たろうとも、「見守り続けること」でその責任を果たすべきである。これは口に出すことによってTAKAHIRO自身に言い聞かせる、あるいは決意を新たにしているようにも聞こえた。

一方、もう1つ、ファンという回答もありうるように私には思える。

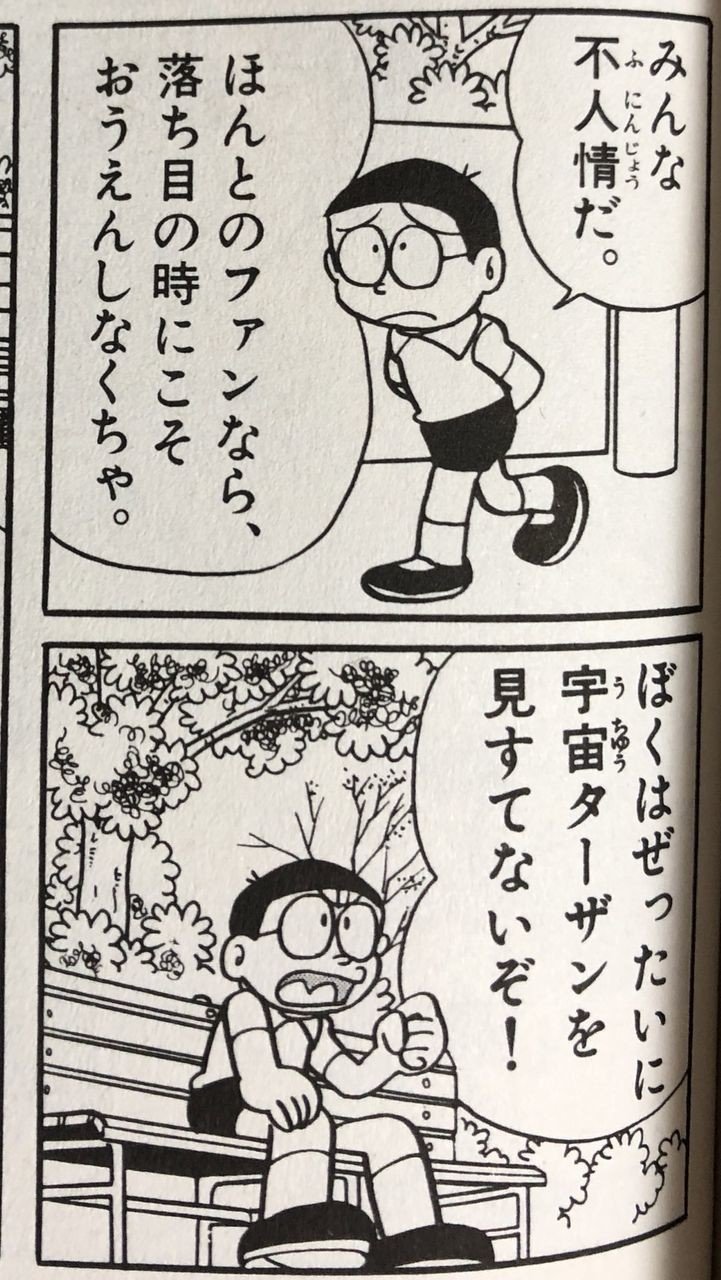

MV再生回数1.5億回までにも達したデビュー曲・サイレントマジョリティーを引っ提げて、予告編で煽られていたように「新たな熱狂を世界にもたらした」欅坂は間違いなく1つのブームだった。しかし、ブームはいつか落ち着いてしまうものであり、その際離れていってしまうファンもいる。今回の質問はそうしたミーハー的なファン、特に大人のファンに向けての意味も含まれていたのではないだろうか。

当然、所詮はエンタメであるから、楽しめなくなったらそれでおしまいという考えは非常に理にかなっている。でも、それって非情でもあると思う。そもそも、飽きたと堂々言えるほどそのコンテンツを知り尽くし、味わい尽くしたのかとそうしたミーハーには問いたくなる自分がいる。

中高生の話す題材のアイドルが時代・流行によって移り行くのは構わないし、そうした会話が世代間を形成していく、それと同じテンションで「大人」はコンテンツを消費していてよいのだろうか。

各人に選択の自由はあるので、非難する気はさらさらないが、日々そうした疑問を持つ私にはTAKAHROのインタビューはその答えとしても捉えられた。

おわりに

以上の点から私は久しぶりに「これだよ、これ!」といったアイドルのドキュメンタリーを観た気がしている。私たちは苦労したけど売れました的シンデレラストーリーは、特に秋元康プロデュースグループの場合、流れがほぼほぼ一緒なので、新鮮味はあまりないが、際どいデリケートな事件や部分に踏み込もうとするこのタイプは意外と飽きないのだ。

今、私は無性に田村保乃のメッセージが取りたくなっている。。。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?