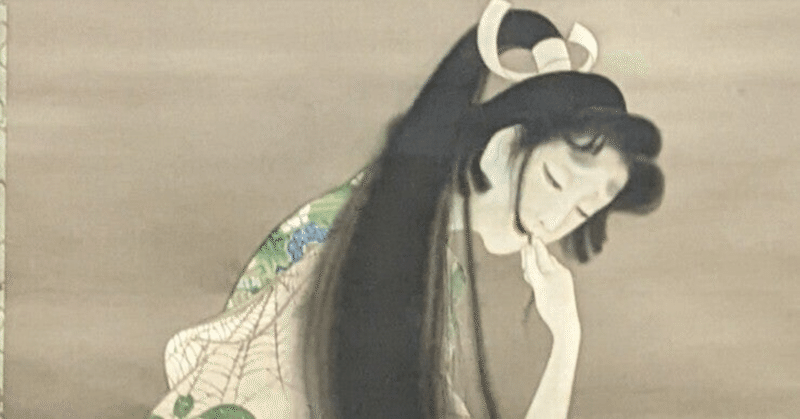

永遠古典

通勤電車の中で『源氏物語』を読む。円地文子が現代語訳したもので、みやびやかながら読みやすい。ほかに谷崎潤一郎とか与謝野晶子とか瀬戸内寂聴とか、いろいろ訳はあるのだけど、地域の図書館で人気なのは円地訳だった。

いきなり話が脱線すると、住んでいる地域のことはけっこう「信じて」いる。あるときアメリカの現代作家にハマって、でもまだ洋書を買う習慣がなかったとき、とりあえず図書館で検索をかけた。すぐにヒットしたから、その足で借りに行った。

貸出手続きをするときにふと本の裏表紙を見ると「寄贈」と書いてある。この本、この地域にお住まいの誰かの寄付なんですか……とちょっとびっくりした。本の著者はポール・オースターだったけど、オースターを寄付する人物像、自分の中でうまく焦点を結ばない。とにかく借りられたので、ありがとう見知らぬ人と思った。

話を戻す。円地文子の『源氏物語』がこの地域で人気だということは、きっと信じられる訳に違いない。単に比較する手間を他人に丸投げしただけやないか、と言われたらまあそうなのだけど、実際いい訳だよこれ。古文で悩まされた敬語の連続は簡潔になり、かといって丁寧な語り口調を崩すわけでもない。

学生だった頃は、源氏物語はがんばって読むものだった。なんていうか「教養だから」と構えて読んでいたところがある。日本人たるもの、源氏の名場面くらいわからんでどうする。と思っていたかどうかは覚えてないが、古典は読むべきものというプレッシャーがどこかにあった。で、あたりまえだけど原文では読めなかった。

仕方ないので漫画や解説本に走った。ゆるいイラストで解説された『まろ、ん?』は、光源氏を栗のゆるキャラに仕立てて全体のあらすじを説明していくスタイル。がっつり漫画で描かれた『あさきゆめみし』は、少女漫画タッチの絵柄で源氏物語が読める。受験対策で読んでた子も多いんじゃないかな……。源氏がひととおりわかるという意味では、この作品はとても強い。

社会人になったいま、やっぱり小説としての源氏が読みたいと思った。古典にはこういうところがある。むかし読んだじゃん、あらすじ知ってるじゃん、うんでももう一回読みたいんだよね。そういう風にして、人生に何回も顔を出す。

漫画や解説本読んでいたときは、それほど記憶に残らなかった和歌も、いま読むと染みてくる。光源氏は詩歌の才にすぐれている設定なわけで、その主人公を書こうと思えば、作者もやはり歌の天才でなくてはならない。紫式部は、光源氏を使って自身の才能をあますところなく発揮したわけで、楽しかっただろうな、これ書いてるの。

中でも、幼い紫の上を源氏が見初める「若紫」で出てくる、この光景がよかった。山から風が吹きおろしていて、滝の音が響いてくる。

吹き迷ふ深山(みやま)おろしに夢さめて

涙もよほす滝の音かな

山風に滝の音、寒さが伝わってくるみたいだなあと思う。こういう聴覚に訴えてくる和歌に弱い。源氏がこれを言って、近くにいたお坊さんから「仏道に入った私はそれくらいでは動じません」と返されて終わる。

さしぐみに袖ぬらしける山水に

澄めるこころは騒ぎやはする

和歌はどうしても古文のほうがいい。訳す側もそれはわかっていて、歌はすべて原文で書かれる。訳は注釈としてあとから補足されるのみ。

とはいえ文章の中でそこだけ古文なのも違和感がないとは言いにくいし、無理を承知で原文にあたったほうがいいかもしれない。できることなら自分で現代語訳したいのだけど、ものになる気がしない。いざやろうとすると、よく知られた冒頭でさえ訳すのがむずかしくて。

なんてことを、通勤電車の中で考えつつ月曜日が始まる。

本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。