日本はサムライの国?ならば、サムライについて知っておいて欲しい事がある。

みなさまこんにちは‼︎元神主の吉高(Yoshitaka)です。私は7年間、神主として神社で働いてきましたが、今月から会社員になりました。

実は私、サムライになりたかったのですが、そんな職業は今の世の中に存在しなかったので、とりあえずそれに近い職業の神主になりました。

人生目指すべきところは真のサムライになることでしたので、サムライについては随分と考えてきました。

オリンピックは延期となりましたが、何かといえばサムライブルーだの、侍ジャパンだの、スポーツ界を中心に「サムライ」という言葉をやたらと使いたがる訳ですが、この「サムライ」という言葉をきちんと説明できる人がどれほどいるのでしょうか?恐らく多くの人が「ボーっと生きてんじゃねーよ‼︎」とお叱りを受けるかと思います。

今回はこの「サムライ」という言葉について深く掘り下げて解説してみたいと思います。

そもそもサムライとは何か?

侍(さむらい)という言葉は「高貴な人の側に控える」という意味だったようです。

日本神話における天孫降臨(てんそんこうりん)の際、天照大御神と高皇御産神(たかみむすびのかみ)から出された五つの神勅(しんちょく)のうちの一つ「侍殿防護の神勅」(じでんぼうごのしんしょく)の中で初めて「サムライ」という言葉が登場します。

惟(これ)爾(いまし)二の神(ふたはしらのかみ)亦同(とも)に殿(おおとのの)内に侍ひつ(さむらいつ)善く防護(ほそきまもる)を為せ

これは瓊瓊杵命(ににぎのみこと)と共に降った天子屋命(あめのこやねのみこと)と太玉命(ふとだまのみこと)の二神に対して下された神勅です。

要するに、「私の子孫の住む宮殿を守りなさい」という命令です。

天照大御神

サムライという言葉を細かく紐解いてみる

サムライという言葉をもっと細かく分析してみます。

「サ」とは穀物の神様つまり「稲の魂」などのことを指します。

サクラの「クラ」とは坐(くら)。

つまり、桜とは「穀物の神様が宿るところ」という意味で、穀物の神様の宿り木、神籬(ひもろぎ)だったのです。なぜそう考えられたのかというと、それは春の訪れを知らせる花だからでしょう。かつては桜の咲き具合で豊作を占ったといいます。

また「亀卜(きぼく)」という占いでは、桜の枝を焼いたものを亀の甲羅に押し付けて、熱によるヒビの形で占いをしたといいます。

かつては「山の神様」が降りてきて「田の神」として、農耕を見守ってくれるという信仰があり、庶民の習わしでは「山遊び」「磯遊び」と称して春には山や海に「神様」をお迎えに行っていました。

当然お祭りですからみんな仕事を休んで、農耕民は山へ、漁労民は海へ神様を迎えに行き、神様と共に食べたり飲んだりする直会(なおらい)をして楽しみました。

一方、宮中や貴族の間では、奈良・平安時代から花見の宴が催され、お酒を酌み交わし、詩歌を詠んでいたようです。

この庶民と貴族の慣習が合わさって今のお花見という形となり残っています。

さむらいの「さ」は分かりました。では、「むらい」とはなんでしょう?

「むらい」=「もらふ」つまり「守る」ということです。

※『三省堂 大辞林』の項目

さ もら・う -もらふ 【候▽ふ・侍▽ふ】

( 動ハ四 )〔「さ」は接頭語。「もらふ」は「守(も)る」に継続の助動詞「ふ」が付いたもの〕

①貴人のそばで待機して,その命令を待つ。そばにお仕えする。 「東の多芸(たぎ)の御門に-・へど昨日も今日も召す言もなし/万葉集 184」

②様子をうかがい,好機の到来を待つ。 「妹に逢ふ時-・ふと立ち待つに/万葉集 2092」

③様子をみて,船出の時機を待っている。 「朝なぎに舳(へ)向け漕がむと-・ふと我が居る時に/万葉集 4398」

つまり、サムライとは本来、「穀物の神様を守る者」という意味になります。

斎庭稲穂(ゆにわいなほ)の神勅にて、天孫ニニギノミコトが、天上の高天原の斎庭の稲穂を天照大御神より授かり、この稲をもって稲作が行われ、国の主力産業となりました。

古代においては穀霊・稲魂に対する信仰がありました。収穫した稲をはじめとする穀物は、春に蒔くとそれが芽吹いて成長しやがて人々の糧となり、大量に保存できるので、安定した食料が供給されることとなりました。

保管しておいた「稲」を蒔く。何度やってもそれが育たなくなることはありません。これはよく考えると不思議なことです。尽きることのない生命力に対する畏敬の念と、身を養ってくれる尊い「稲・穀物」はありがたい存在として崇められられました。

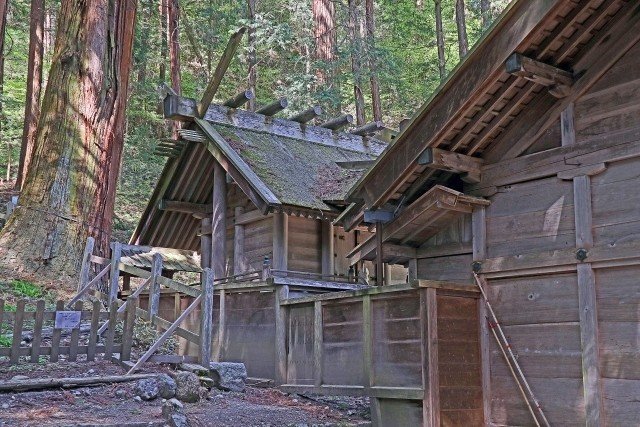

よって稲は高床式倉庫に大切に保管され、神様の御殿も同様の形状をしています。「伊勢の神宮」をはじめとする「神明造」(しんめいづくり)は高床式倉庫から発展したものと考えられています。お米は正に神様のような存在だったのです。

神明造りの御社殿

しかし、世界のどの地域でも農耕社会が成立すると同時に、戦いのための武器や防御設備を持つ集落が出現し、余剰生産物をめぐって争いが繰り広げられることが知られています。

サムライの始まりは各集落の首長を警護したり、余剰生産物である「穀物」を守るべく武装して戦った人達だったのではないでしょうか。

戦国時代・江戸時代の「侍=武士」は主君と領民を守り、禄であるお米をもらって(サモライ?)生きていました。武功を挙げてより多くの石高を与えられたり、大名ならば石高の高い国を与えられました。

生活のため、神祭りのために大切な存在である「お米」を守るということは、国を守るということです。

やはり日本はサムライの国

世の中には「士」と名の付く職業が多く存在します。例えば弁護士、建築士、電気工事士、気象予報士、運転士、消防士、保育士、これらは専門資格職業で士業(しぎょう)と呼ばれます。医師、看護師、薬剤師など「師」とつく場合もあります。

日本人は仕事を通して「公」のために働いているという意識が、根底にあるのではないかと思います。なのでこのように「士」のつく仕事もサムライだと思います。

作家の司馬遼太郎さんは、かつて鎌倉時代の武士の気風である、私利私欲を恥とする「名こそ惜しけれ」という精神に注目し、やがてそれが武家政権の時代に庶民の間においても育まれ、その精神が明治以降の急速な近代化を実現させ、日本の発展の礎になったといいます。

明治のはじめに日本を訪れて旅をしたイギリスの旅行家のイザベラ・バードは、「女性一人でも安心して旅ができるほど治安が良く、人々は親切で道徳心が高い」と評しました。

バードは旅行中に落し物をした際、馬子(うまを引いて荷物を運ぶ職業)が1里も戻って探してきてくれ、しかも謝礼を受け取らなかったということを記しています。

私は東京に住んでいる時に財布を落とした事がありましたが、親切な人が届けてくださり、中身はそのままで戻ってきました。お礼が言いたかったのですが、謝礼を貰う権利も放棄されていたため、名前も分かりませんでした。

日本人の多くはこのように「自尊心に基づいて行動をとる」人で構成されています。

正直に一生懸命働く人たちによってこの国は支えられています。

そういった意味では日本は侍の国なのかもしれません。

侍と桜

**サムライは穀霊、稲作を守り、人々と国を守ってきました。

稲をはじめとする「穀物の霊」が宿る木がサクラです。

その人々の賞賛する美しさと、惜しまれながらも潔く散っていく様子が「武士=侍」の生き様と重なり、桜は「日本の花」となりました。**

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?