たくさんの本はおばあちゃんがくれた

おはようございます。

今回の表紙は「みんなのフォトギャラリー」から画像を使用させていただいています。ありがとうございます(*´꒳`*)

おばあちゃんがくれた図鑑

タイトル通り、我が家の図鑑は親である私たち夫婦が買いそろえたものではなく、そのほとんどが私の母が少しずつ孫である子どもたちへプレゼントしてくれたものばかりです。

実は乗り物系も幾つかあったんですが、引っ越し前に「乗り物大好き」な年下の男の子にプレゼントしました(ごめん、お母さん)。

でもまだ年中だった男の子の手に渡った方が、良かったかなと思っています。

3つに分けられる水中に棲む生物

我が家に残っている本を紹介します。

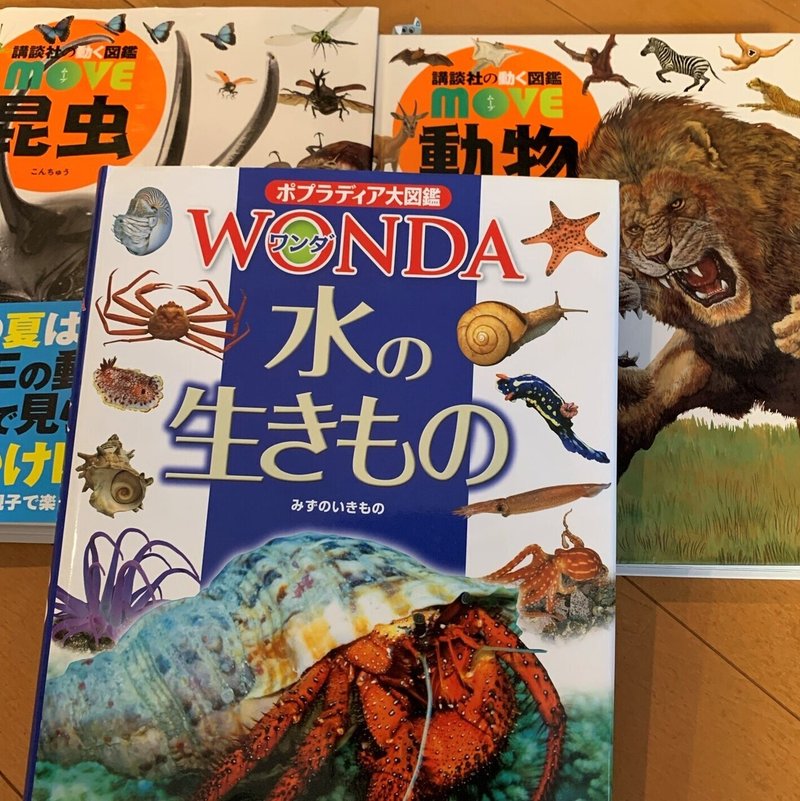

講談社の「動物」と「昆虫」は母がくれた図鑑。

ポプラ社の「水の生きもの」は私が買いました。

そして、更に「魚」の図鑑があります。

こちらは持ち運びサイズの図鑑、小学館の「魚」です。

こちらも私が購入しました。

何が言いたいかというと、大きい「魚」の図鑑を購入するのをつい躊躇ってしまい、小さいサイズを購入してしまったことに少し後悔しているんです。。(持ち運びのためならこれはこれでベストなんですが)。

イルカやクジラは「動物」の図鑑に。

カニやクラゲは「水の生き物」の図鑑に。

そして、魚は「魚」の図鑑の3種類に分かれるんです。

私がヘタレでつい小さい図鑑を買ってしまったんですが、そこは「大きい図鑑を買うべき」でした。反省です(それが言いたかった)。。

次男はお絵かきが好きです。

絵画教室で絵をかいていたころから、図鑑をお手本にしてよく描いていました。自学ノートもほぼ「スケッチ」でした。

だから余計に「魚」の図鑑、大きい方が良かったかなと思います。

同時に母の孫への愛情を改めて感じます。

自分が好きな分野をプレゼント

うちの母は、宇宙や恐竜が何故か好きでした。特に恐竜はすごく惹かれるものがあったみたいで「ジェラシックパーク」の映画以来、恐竜の研究をずっと追っていました。

そして、うちの子たちをかなり巻き込んでした。笑

地元で毎年大規模な恐竜博が開催されていたんですが、毎年母も一緒に行っていました(どちらかと言うと最初は母のためでした)。

恐竜博、夏のお出かけの定番でした。

本当は母が元気なうちに福井の恐竜博物館に連れて行ってあげたかったのですが、病気や仕事でなかなか機会を作れず、母が亡くなり、家族の心残りになっていました。

でも「子どもたちが大きくなって忙しくなる前に行こう」と、思い切って妹家族と一緒に福井へと足を運びました。

それが2019年夏でした。

そのチャンスを逃していたらますます行けない状況でした。

福井での恐竜博物館の体験レポートはいずれ書きたいと思います。

サバイバル

「サバイバルシリーズ」は学校の図書館で大人気で、子どもたちが母にお願いして買ってもらった本です。

最初にはまったのは「宇宙のサバイバルシリーズ」です。

作者が韓国の方なので、主にロシアを中心に描かれているのが私は面白いなぁと思いました。

その後はまたせっせとサバイバルシリーズを買ってもらっていました。

子どもたちがサバイバルシリーズで得た知識は色々あります。

ちなみにここは、マンションの作り置き棚(扉あり)なんですが、ここは我が家の男子(夫含む)たちがお気に入りの場所です(漫画は所持している中の一部)。

写っている椅子は次男がいつかの夏休みの自由研究で作った椅子です。

「ソファみたいな椅子を作りたい」と言われ、試行錯誤の末に次男によってつくれられた椅子です。

noteを始めたばかりの頃、ふんわり夏の自由研究については書いたんですが、少しブラッシュアップしてまた書こうと思います。この椅子の話もその時に(好きな漫画のことも書きたい)。

小学校に入ってからはたくさん活用された

話がかなり脱線したので、図鑑に話を戻します。

幼稚園くらいの時まで、うちの子ども達はあまり図鑑を熱心に見ていませんでした。

でも、小学校に入学するくらいから面白さに目覚め、熱心に読み始めました。

小学校に入ると「自学ノート」と呼ばれる宿題があったり、クラスでの出し物で調べ物をして発表したり、科目でレポートを書いたりするなど、家で「調べてくること」がかなり増え、手元に図鑑があると助かるケースがたくさんありました(お母さん、ありがとう)。

情報はどこから得るか?

子どもが調べものをするときに、わたしが一番気にしたのは「情報をどこから得るべきかを知って欲しい」ということでした。

これは私自身は大学生になってレポートや論文などを書く「いろは」を改めて教わってから意識したことだったんですが、この「意識」は小学校から持っていた方がいいなと思っていました。

簡単に情報が手に入る時代。だからこそより人の信頼を得る情報を得る方法を知ってほしいなと思っていました。

でも思うだけで行動はしておらず、気づいたら母が既に図鑑という「知識が詰まった本」をさりげなく子どもたちに与えてくれていました。

私は子ども達に、レポートや調べものはどこから引用したか、は必ず書くことは教えました。

ネットを利用する場合も、どこから情報を得るか一緒に考えて調べてたりしています(たまに面倒だから、私が調べて渡しちゃうこともありますが)。。

最後に、結局一緒に楽しむことが大切

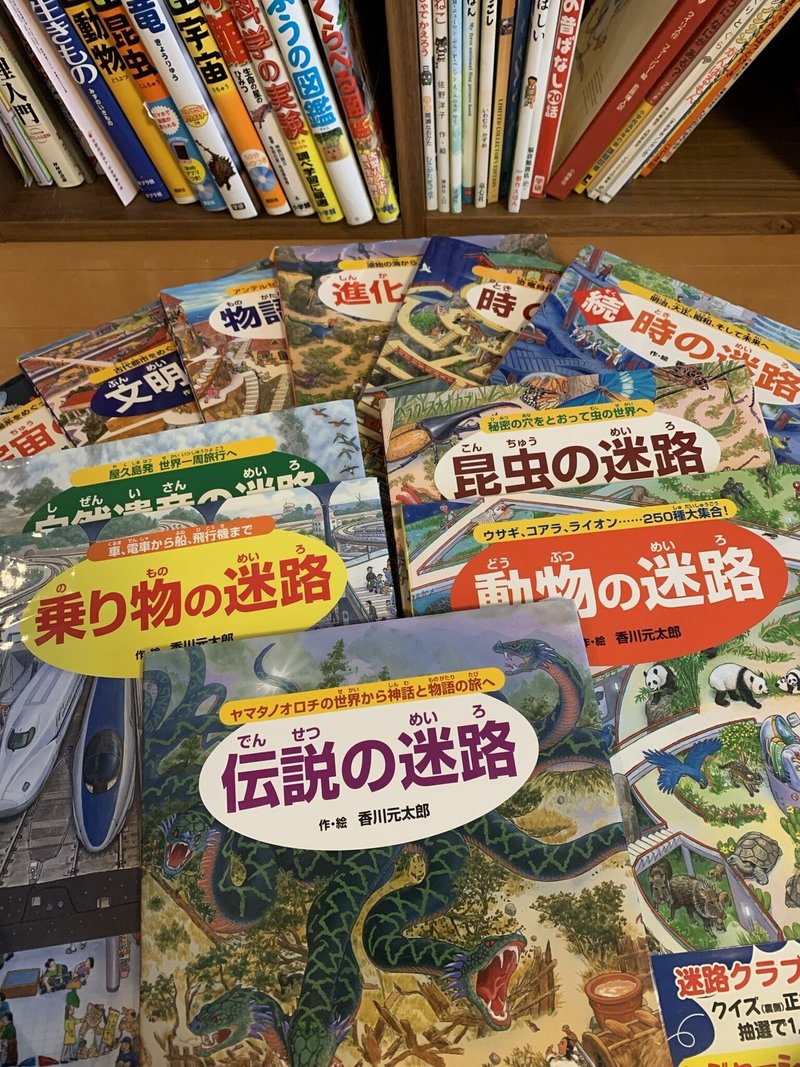

最後に、母が子どもたちにくれた香川元太郎さんの「迷路の本シリーズ」の話です。

母は、子どもたちが小さいときから膝にのせて、いっしょに迷路をしたり隠し絵を探したりしていました。

次男はとにかく母と隠し絵を探すのが大好きでした。

長男は迷路自体と、描かれている場所にすごく興味を持っていました。

実はこれでもまだ一部なんです。ほかにもあやとりの本や折り紙の本、絵本などもたくさん子どもたちにのこしてくれました。

私が子どもの時の本は妹のうちが姉妹なので、そちらにたくさんあります(物語系は妹のうちの方が多い)。

うちの子どもたちには、新しい本をたくさんプレゼントしつつ、一緒に楽しんでました(もちろん母は妹のうちの子ども達にも新しい本をたくさんプレゼントしています)。

私や妹が学生時代にシングルになった母。

かなりの額になるので、心配になりましたがおかげで孫4人全員が本が大好きな子に育ちました。

母が子ども達と一緒に楽しんでくれていたことが大きかったかなと思います。

お読みいただきありがとうございました。

次回は、子どもたちのイヤイヤ期についてシリーズで書こうと思います。

よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?