【備忘録】名を捨て実を取る「準常任理事国」構想、でも名は捨て難い

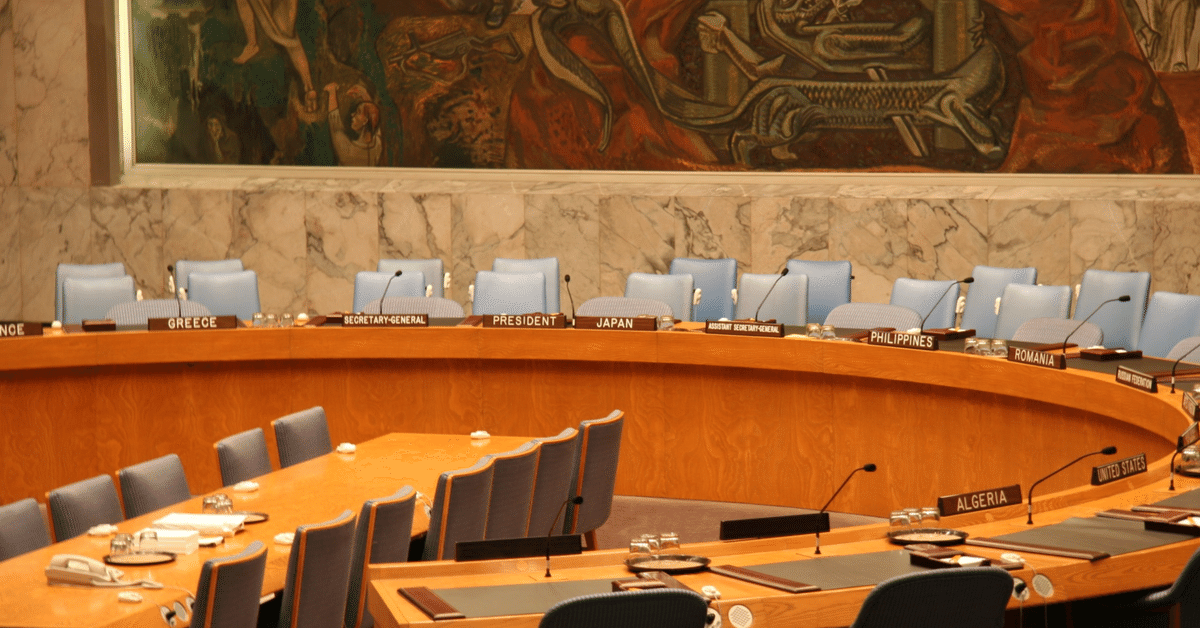

久しぶりに国連安保理改革をめぐるニュースを目にし、これまた久しぶりに「準常任理事国」という単語を見た。といっても、ニューヨークの国連本部の現場で何か動きがあったわけではない。

これねー、よく日本「悲願」の安保理常任理事国入り、とか言われるけど、実現性はかなり低いよね。安保理の理事国拡大には国連憲章の改正が必要で、改正には米英仏ロ中の5常任理事国を含む加盟国の3分の2の批准が必要。つまり常任理事国5カ国すべてが同意しないと改正できないわけだが…、あらら、中国とロシア入っちゃってんじゃん。

じゃあ「拒否権なしだが任期が長く、連続再選も可能な『準』常任理事国だったらどうなの?」というと、見方によっては常任理事国追加より難しいかもしれん。やっぱり憲章改正の関係で常任理事国が事実上の拒否権を持っている上、途上国の中にも不満が出るでしょう。

常任理事国を1級市民、非常任理事国を2級市民とすると、『準』常任理事国は1.5級市民。途上国や、国力が上り坂のインド、ブラジルあたりは「1.5級市民」扱いを受け入れないかもしれん。

ただ、私の感触では、日本の外務省は「拒否権に固執してるわけじゃないし準常任でいいじゃん」ってのが本音だと思う。

神余氏は2006年8月から国連次席大使を務めた元外交官で、議論のピークは過ぎていたとはいえ、実際に安保理改革の論議の現場にいた。その神余氏が推しているのが準常任理事国である。05年の改革議論の絶頂期に国連大使だった故大島賢三氏も、心の底では準常任派だったと確信している。

とはいえ、実現が難しいのは前述の通りだし、何より日本国内でも準常任理事国の議論は受けが悪い。常任理事国の地位は「大国」の証であって、「準」が付いた理事国に甘んじることは、日本は大国でないと認めるのと心情的には同義だと捉えられているからだと思う。

この点では、紹介した記事中で、「ミドルパワー」と準常任理事国の話が同時に出てくることが印象的だ。ミドルパワー(中堅国家)を厳密に定義することはなかなか難しいが、「ミドルパワー外交」については添谷芳秀氏が次のように定義している。

大国が規定する国際システムを所与とし、かつ大国との全面的対立を外交上の選択肢として放棄しつつも、それ以外の領域で一定の主体性を保持し、そこから間接的に国際システムに働きかけようとする外交が、ミドルパワー外交なのである。

軍事領域の問題で主導権を発揮することを放棄してきた(発揮したくてもその能力もなかった)日本がまさにやってきた外交そのものなのだが、日本の政治家や官僚は「ミドルパワー」という言葉を自国を指すときに使うことをとにかく嫌う。

改革論議も下火になりかけていた時、憲法9条の制約から湾岸戦争型の軍事的措置どころか、平和強制型のPKOにすら参加できない日本が常任理事国になるのは奇妙じゃないか、と某エライ人に尋ねたことがある。「わが国は参加できないけど、軍事的措置を取るという意思決定には加わります。加盟国の皆さんよろしく兵隊送ってね。わが国は参加しまへんけど」というわけにはいかんでしょうと。

つまり「常任理事国入りより前に憲法改正しなきゃいかんのじゃないの?」という問いだが、某エライ人の返答は「地位が人をつくるというように、常任理事国になってしまえばそれにふさわしい国になろうとする、いやなるはずだ」(大意)というもの。なんていい加減なんだ、と電話口を前にバカ口開けちゃいました。

ミドルパワーを嫌う心理はおおむね次のようなものでしょう。日本が米国と丁々発止とやり合う国になれないことは分かっている。もう中国にもかなわない。でもでも、同じ米国の同盟国(ポチ)なら、せめて英国ぐらいのリスペクトは世界から集めたい。

英国なんて人口、経済規模では日本より小さく、軍事力だって核兵器以外では負けていない。ただあそこは「先の戦争」で勝ったから常任理事国で、「大国」なんだ。われわれだって同じくらいの尊敬は得たい、くやちい!

まあ、「英国ぐらい」というのは私の勝手な想像なんですが(英国人の皆さん、国名挙げてすいません)、ともかく準常任理事国や「ミドルパワー」と自国を定義することは、「ナショナル・プライド」に反するんですな。そこであっさり「あ、じゃあ中堅国家でいいっす」と言えるほど日本のナショナリズムは成仏していない。

こうした心情を私も実は共有していることは認めざるを得なくて、「準常任」と聞くと、「本当その通りなんだけど、なんかもやもやするんだよなあ」とつい思ってしまいます。修行が足りんな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?