共産主義と若者と量子力学ニューウェーブ〜オッペンハイマーの生きた時代<前編>【書籍レビュー】「American Prometheus」 by カイ・バード他

“原爆の父”と呼ばれる物理学者、J・ロバート・オッペンハイマーの伝記映画『オッペンハイマー』が3月に日本で公開され(米国では2023年7月公開)、賛否両論が巻き起こっているようです。「原爆の悲惨さが描かれてない」という批判はさておき、「長い」「難解」「登場人物多すぎ」と感じた方はぜひ原作を手にとってみてください。映画がいかにコンパクトで、わかりやすく、登場人物を絞っているか、お分かりいただけると思います。

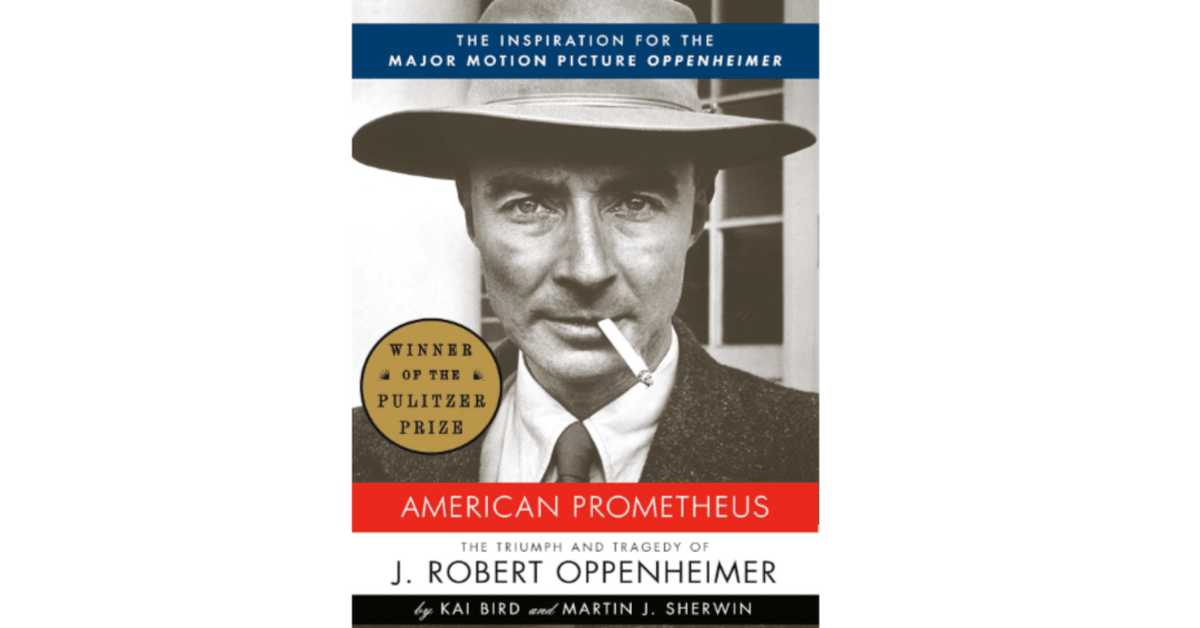

映画の原作となったのが、2005年初版のオッペンハイマーの評伝『American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer』です。伝記作家のカイ・バード氏と、歴史学者のマーティン・J・シャーウィン氏の共著で、2006年にピューリッツァー賞を授賞。英語のオリジナル版は本編だけで約500ページ、巻末の参考資料や索引を入れると約800ページもあるボリューム満点の大作です。原題にある「プロメテウス(Promethesu)」とはギリシャ神話に出てくる英雄で、ゼウス(神)から火を盗んで人間に与え、怒ったゼウスから悲惨なお仕置きを受けた人物、だそうです(検索結果の受け売りですみません)。邦訳版は2007年発表で、最近リニューアルした文庫版も出ているようですね。

映画は著書にあるうちいくつかの要素をピックアップしてストーリーを構成したという感じで、映画で描かれていない内容も山のようにあります。(トリニティ実験が著書では意外と平坦に書かれているのは興味深い表現の違いです)一方で、決めゼリフ(「Damn I happen to love this country」など)がそっくりそのまま出てきたりと、既視感を味わうのもまた乙な楽しみです。

レビューを書きながら、物理学やその周辺の歴史を知らない私がにわか知識で書くのは無謀だったかも、とも思ったのですが、拙い点は素人のまとめ&感想文ということでご了承ください。。。

では、あらすじと読みポイントです。

あらすじ(Chapter 1〜26くらいまで)

1904年、ユダヤ系移民二世としてニューヨークの裕福な家庭に生まれたJ・ロバート・オッペンハイマー。少年時代は私立のプレップスクールに通い、ハーバード大学で科学者の道を進む意思を固める。うつ病に悩まされた英ケンブリッジ大学での生活を経て、数々の世界的物理学者を輩出していたドイツのゲッティンゲン大学留学中は、担当教授のマックス・ボルンをはじめ、後の名だたる物理学の権威と共に研究に勤しみながら親交を深めた。

アメリカに戻ると、カリフォルニア工科大学、カリフォルニア大学バークレー校の2校で理論物理学を教え始める。スマートさとチャーミングさが同居した人格で学生たちに慕われ、その独特な話し方や服装を真似されるほどの人気者に。いつしか同僚や生徒から「オッピー」の愛称で呼ばれるようになる。一方、8歳下の弟や恋人、妻、同僚など、ごく近い身内や友人には共産主義に傾倒した若者が多く、人付き合いの一環で共産党の会合に出すことも。党員との人脈も自然と広がっていくが、これが後の“赤狩り”の引き金になり、その嫌疑は後年オッペンハイマーにつきまとうことになる。

第二次世界大戦中、米政府は敵国ドイツに対抗するため、極秘核兵器開発プロジェクト「マンハッタン計画」をスタート。オッペンハイマーはプロジェクトの中核となるニューメキシコ州の「ロスアラモス国立研究所」の所長に抜擢され、原爆の設計を指揮する。科学者として開発研究に邁進する傍ら、原子力の活用と核兵器の脅威が現実になる戦後の社会で、その影響をどうコントロールするかに思いを巡らせた。1945年7月、初の原爆実験が成功を収め、敵国・日本への使用が議論される。「脅すだけで実際の攻撃は不要」「事前警告し、降伏しなければ攻撃」「警告なしで攻撃」――。オッペンハイマー、科学者たち、政治家、軍人、それぞれの思惑が交錯するが、最終的にアメリカは警告なしで原爆を落とすことを選択し、戦争は終わる。

戦後、ヒーローとなったオッペンハイマーのもとには、全米屈指の名門大学から破格待遇でのオファーが続々と舞い込んだ。1947年には、米政府の原子力委員を務めていたルイス・ストロースの招きでプリンストン高等研究所の所長に就任。科学にとどまらず、文学や芸術の分野からも才能ある人物を集め、英知の楽園のような場を築こうと努めた。一方で、原子力の平和的な活用と国際的管理を目指したオッペンハイマーと、原爆成功の波に乗り、原子力開発競争でソ連を引き離したいアメリカの政府や軍との間には、徐々に溝が生まれ始める。(続きは後半のレビューで)

読みポイント

1、オッピー所長が極めた「ボス道」 モンスター社員も使いよう?

2、20世紀の原爆、21世紀のAI

3、共産主義と若者と量子力学ニューウェーブ

1、オッピー所長が極めた「ボス道」 モンスター社員も使いよう?

オッペンハイマーは優秀な科学者だった――。これは間違いありません。ただ、理系で優秀な人材というとコミュニケーションに難ありでも緻密な研究で飛び抜けた能力を発揮する天才肌を思い浮かべがちですが、オッペンハイマーはこのタイプとは少し違いました。学生時代や駆け出しの科学者の頃は、長期戦のプロジェクトになると飽きて途中で辞めてしまい、それを完成させた別の科学者に手柄を持っていかれてしまうことも多々あったそうです。

そんなオッペンハイマーが特に重宝されたのは、専門性よりもむしろ、政府や軍人と渡り合いつつクセのある技術者集団をまとめあげるマネジメント能力でした。

1940年代はじめ、ナチスドイツが核兵器の開発研究を進めているとの情報を得たアメリカは、ドイツを牽制しようと、極秘の核兵器開発プロジェクト「マンハッタン計画」をスタート。その中核となる原爆設計施設としてロスアラモス国立研究所の設立が決まります。この時点で理論物理学者としての優秀さを認められていたオッペンハイマーは、所長候補に上がってはいたものの、懐疑的な声も少なくありませんでした。

というのも、オッペンハイマーは学生時代から不器用で実験は大の苦手。愛されキャラではあったもののカリスマタイプでもなく、大人数を取り仕切った経験もまだありませんでした。しかも同世代から続々とノーベル賞物理学者が誕生していたこの時代に未だ無冠とあって、そんな彼が原爆開発現場の所長というポストにふさわしいか、疑問が出るのも自然な流れでした。

レスリー・グローブスの場合

そうした中、彼を「天才」と評し所長に猛プッシュしたのが、マンハッタン計画の総責任者だった米陸軍准将のレスリー・グローブスです。取り分けオッペンハイマーのあらゆる物事に精通した幅広い知識と順応性を高く買っていたようで、こんな具合に彼を評しています。

「彼は本物の天才。何でも知っていて、どんな話題を振っても語ることができる。あ、スポーツの話はまるでダメだけどね」

とはいえ、立ち上げ当初の理解者はグローブスくらいで、もともと共産党疑惑がくすぶっていたオッペンハイマーには所長就任後もたびたびこの疑惑が持ち上がり、所長なのに政府のセキュリティークリアランス(機密取扱権限)も与えられないという微妙な立場が続いていました。そんな中、グローブスの「彼は唯一無二の存在」という鶴の一声で乗り切った修羅場は多々あったようです。

ロバート・ウィルソンの場合

研究所内でもはじめから順風満帆というわけには行かず、全米屈指の研究者集団をオッペンハイマーが束ねることに、科学者たちの間でも予想外という声が大半だったよう。ところがプロジェクトが進むにつれ、オッペンハイマーの類まれなマネジメント能力が認められるようになります。

かつてのオッペンハイマーの生徒の一人で、ロスアラモス研究所設立当初から加わった物理学者、ロバート・ウィルソンも「偏屈で傲慢なところのある彼に、この役目が務まるのか」と懐疑的だった一人でした。プロジェクト開始当初、ハーバード大学にある粒子加速装置「サイクロトロン」を運び込むため交渉役を命じられたウィルソンが、いざ装置搬入前にロスアラモスを視察すると、運用の準備が全くできていないカオス状態。同僚とともにオッペンハイマーに苦情を言うと、まさかの逆ギレ対応をされたそうです。

ところがものの2〜3カ月で、オッペンハイマーは組織のボスとしてのスキルと資質を身に着け、数百人、数千人の部下たちを束ねるリーダーシップを発揮し始めます。「短期間で欠点を直して見せ、管理手順も誰よりもしっかり把握するまでになった。それ以来、私はオッペンハイマーの虜になった。すっかり心酔してしまった」と、後にウィルソンは語っています。

完全極秘プロジェクトとあって、ロスアラモスの関係者やその家族は情報を一切外部に漏らせず、科学者たちは専門知識に疎い軍や政府の無茶振りに閉口し…と、暮らしにはストレスもあったようですが、オッペンハイマーはディレクターとして、部下の仕事だけでなく生活面のケアも怠りませんでした。何せ部下たちは平均年齢25歳という若者インテリ集団で、自分もまだ39歳。平日仕事を全うしたら、週末は遠出にパーティーにとガス抜きの時間をしっかりキープ。就業時間も、夜に羽目を外せるようなるべく遅めに設定していたのだとか。ワークライフバランスの取り方に非常に長けていたようです。

エドワード・テラーの場合

映画にも出てきましたが、ハンガリー人物理学者のエドワード・テラーについては、神対応エピソードがあります。

プロジェクトが絶賛進行中の1944年はじめ頃、ロスアラモスではエドワード・テラーが暴走を始めます。与えられた仕事をろくにせず、自分の興味のある水爆研究ばかりに没頭し、上司のハンス・ベーテともそりが合わずに口論ばかりで、ついにはベーテの指示を完全拒否しひとりストライキ状態に。

テラーといえば後に「水爆の父」と呼ばれる水爆研究の権威。オッペンハイマーとは、ロスアラモス設立前にバークレー大で行ったセミナーに参加した時からの縁ですが、その頃から原爆をはるかに超える水爆の破壊力に興味津々でした。こんな具合です。

「核分裂を応用すれば、重水素による核融合を利用したスーパー爆弾(水素爆弾)を作れる。その威力はウラニウム爆弾の数千トンをの比ではない、数百万トンレベル」

「核分裂反応が大気中の窒素を点火すれば、地球もろともぶっ壊すかもしれない」

“窒素点火で地球滅亡説”については直ちに論破されたそうですが、オッペンハイマーが俯瞰的に物事を見るタイプだったのに対し、テラーはマッド・サイエンティストタイプだったようですね。

倫理や実用性を度外視したテラーの研究は少なくともロスアラモスの方針とはそぐわず、ベーテはテラーを外すよう要求。オッペンハイマーも同意します。

ところがオッペンハイマーは、テラーをクビにはせず、代わりに異動という形を取ります。しかも、窓際族にありがちな異動という名の左遷ではなく、興味をとことん追求してもらうべく、水爆研究の特別枠を用意。しかも週1回オッピー所長直々に1対1でカウンセリングの時間まで設ける太っ腹対応です。

クビにしなかった理由は、水爆研究も何かしら計画に貢献するという期待、そして何より、オッペンハイマーがテラーの能力そのものを高く評価していたからでした。著書によると、オッペンハイマーは裕福な環境で育ったこともあり、身内や気に入った相手、才能を認めた相手にはとにかく惜しみない愛情を注いだそうです。好きな相手をプレゼント攻めにしたエピソードも数多く、自分もまだ学生あがりの頃に、弟に高価な時計や中古車を贈ったり、恋人のジーン・タトロックには花を贈りまくって「もうやめて」と言われ、それでもめげずにまた花束を抱えて現れたなんて話もあります。

一方で、寛容な人格者というわけでもありませんでした。「使えない」「頭悪い」と思った人間は容赦なくディスり相手にしないという、かなり恐ろしい側面も持ち合わせていたそう。テラーにこれだけの懐の深さを見せたのは、やはり相当才能を買っていたことが伺えます。(クビにして機密事項を外部に漏らされると困るという大人の事情も、もしかするとあったかもしれませんが)

一旦ポテンシャルを認めたら問題児だろうと賭けてみるという心意気と、非常なまでの能力主義。実力のない人には酷な環境ですが、何と言ってもここは全米から超一流の物理学者たちを集めたロスアラモスです。彼らにとっては、モチベーションを最大限に高めてくれる上司だったのではないでしょうか。

ちなみに当のテラー、歴史上の事実としては、後にソ連との水爆開発競争の立役者となり、原子力の軍事利用に反対したオッペンハイマーと袂を分かつことに。しかも、ロスアラモスでテラーの後任に据えられたイギリス出身の物理学者、ルドルフ・パイエルスの部下には後にソ連のスパイと判明するクラウス・フックスがいて、結果的にトップシークレットの漏洩を招いてしまいます。戦後、オッペンハイマーが機密取扱権限を剥奪された1954年のヒアリングでも、テラーが擁護に回ることはありませんでした。

恩を仇で返された形になってしまったテラーとの関係。あのとき潰しておけば良かったのに…とも思ってしまいそうですが、運命って、そういうものかもしれません。

2、 20世紀の原爆、21世紀のAI

1945年、原爆の完成が近づくにつれてマンハッタン計画関係者の間では、戦後の展望も含めた核兵器の扱い方が議論されるようになります。

4月に本来の標的だったドイツが降伏し、最後の敵国である日本も、すでに内々で降伏準備を進めているとの情報を傍受していたアメリカ政府。さらにソ連も日本に宣戦布告する手筈になっていたので、もはや原爆がなくても日本の敗戦は確実でした。トルーマン政権は原爆使用は既定路線との考えを崩しませんでしたが、政府内には原爆投下が本当に妥当かを疑問視する声もちらほらあったそうです。

一方で、マンハッタン計画に携わる科学者の間では「事前警告なしに原爆投下をすべきでない」という意見が実に7割。特にマンハッタン計画傘下の施設、シカゴ冶金研究所では、この声を政府に届けようという試みが顕著でした。ノーベル賞物理学者のジェームズ・フランクは、代表者数名で考察をまとめ、「事前警告をせず原爆を使用すれば、戦後のアメリカの信頼度を揺るがすことになる」と結論付けた報告書「フランク・レポート」を発表。また、アインシュタインとともに原爆開発の必要性を最初に政府に促した張本人、レオ・シラードも、無警告の原爆使用には反対の立場を示し、嘆願書を作成。マンハッタン計画に関わる全米の科学者から署名を集めました。

そんな中、オッペンハイマーはというと、現場の声を吸い上げて政府に伝えるということを、この件については積極的に行わなかったようです。というのも、「科学者の仕事は原爆の開発。爆弾をどう使うか考えるのは政府の仕事」というのが彼の基本スタンス。開発した技術の使用云々に科学者はできるだけ口を出すなと、常々言っていました。

エドワード・テラーが後にこの当時のことを振り返って言うには「自分のもとに回ってきた嘆願書をオッペンハイマーに見せると『日本人の心理なんて私達には知る由もないだろう。科学者に戦争の終わらせ方をどう判断できると言うんだ』と怒鳴られた」とのこと。結果、科学者たちが速達扱いで届けてほしかった嘆願書は、オッペンハイマーの采配で“普通”の扱いで届けられ、政府に届いた頃にはすでに時遅し。原爆は、無警告のまま広島に投下されることになります。

科学者の中立性を貫いたとはいえ、数十万の民間人犠牲者を出す可能性をある程度試算できていた上でのこの判断は非情すぎるのではとも思えますが、これには裏があります。終戦が近づいていた当時、日本の降伏は原爆の有無に関わらず確実視されていてたという事実を、オッペンハイマー以下、科学者たちには一切伝えられていませんでした。

ではもし知っていたら…?さすがに非常事態と見て珍しく口を出していたでしょうか?戦後、オッペンハイマーがトルーマン大統領に「自分の手は血で汚れている」と言ったのは、そういうことかもしれません。それとも、知っていたとしてもやはり科学者としては沈黙を守るべきという姿勢を貫いたのでしょうか?同じように事情を知らない科学者の大半が反対していた中で彼らの言い分に耳を傾けなかったのは、そういうことかもしれません。

これについての考察を、著書ではこう記しています。

日本が“平和的解決を模索中”で、8月の時点で原爆の軍事使用は戦争終結への必然ではなく、むしろ選択肢の一つであったことを、トルーマン大統領は把握していた。その情報がオッペンハイマーに伝わっていたら、どう反応していたか。確実に知る者はいない。ただ、戦後彼が「自分はミスリードされた」と感じていたこと。そしてそれ以降、政府から聞かされる情報は疑ってかからなければいけないという信念を彼が抱くようになったことを、我々は知っている。

いずれにしても、原爆をこの戦争にどう使うかは政府に委ね、強い関心を寄せていなかったオッペンハイマー。この頃の彼が考えていたのは、もっと先の未来のことでした。

“ビフォー原爆”から“アフター原爆”へ〜ニールス・ボーアの場合

1943年12月、オッペンハイマーのケンブリッジ大学時代の師匠の一人でノーベル賞物理学者、ニールス・ボーアがロスアラモスに加わります。現場で原爆完成の道筋はすでに見えていると確信したボーアは、原爆という全く新しい強大なモンスターを、戦後の世界がどう飼い慣らすのかを考えます。

そこでボーアが提示したのが、以下のようなビジョンです。

核兵器に関する情報はすべて世界にオープンにし、国同士の利害を超えた核兵器管理の国際的枠組みを設けることが、唯一の平和への道。核兵器を軍事機密にし続ければ、次に起きる戦争は間違いなく「核戦争」になる

その“国際的枠組み”には、特定の国が秘密裏に核兵器を貯蔵していないかを監査する独立権限を持たせるべき

ソ連に対してアメリカは、マンハッタン計画の存在と、ソ連の脅威となる意図はないことを速やかに伝え、早い段階で国際的枠組みに巻き込むことが、戦後の核開発競争を防ぐために不可欠。“速やかに”とは、原爆の軍事使用が実現する前。でなければ、ソ連だけでなく諸外国は「アメリカに出し抜かれた」と不信感を抱くことになる

人類の最終兵器に関する軍事機密を、いわばライバルのソ連に自ら明かすという考え方は斬新でしたが、終戦のために原爆を使用するのは既定路線で、遅かれ早かれ世界の知るところとなるのは事実。となれば、悟られる前に先手を打つしかないというのは、理に適っていました。オッペンハイマーは感銘を受け、以来、ボーアの示したビジョンが彼の核兵器に対する考え方の基軸になります。

1945年に入ると、ロスアラモスの科学者たちも、仲間内で核兵器の将来的な展望を語り合うようになります。始めは他愛ない談話のノリでしたが、いつしか人数も増え、非公式の集会を開くまでに膨らんでいきました。オッペンハイマーとしては科学者が政治的議論に首を突っ込むのを歓迎しませんでしたが、ロバート・ウィルソンの回想によると、一度思いがけず、オッペンハイマーが集会にひょっこり現れたことがあるのだそう。その席でオッペンハイマーは、「核兵器の情報をオープンに」というボーアのビジョンを淀みなく語り、それを聞いた参加者たちは皆魅了され、彼への信頼をより強くしたといいます。昔から『ボーアは神、オッピーはその伝道師』と科学者の間で言われていたそうですが、まさにそれを体現した瞬間でした。

一方、アメリカ政府の思惑は少し違っていたようです。「原爆の実戦使用に成功した国」という独占的地位をできるだけ長く維持し、外交のカードにしたいというのが政府の本音で、共産主義国との情報共有などもってのほか。ボーアの案とは相容れない考えでした。

1945年5月、政府と軍が主導し核兵器の今後を考える暫定委員会に科学顧問として参加したオッペンハイマーは、会議の席でオープンな国際的枠組みの必要性を主張。意外なことに、陸軍元帥のジョージ・マーシャルは理解を示します。「我々が過剰にソ連を敵視しているきらいもある。ここは一つ、ソ連の出方に賭けてみようか――」

ところがトルーマン政権のソ連への不信感は根深く、大統領代理として参加したジェームズ・バーンズ(後の国務長官)は猛反発。「そんなことをしたら、ソ連も核兵器プロジェクトに参加させろと言ってくるではないか――」結局、オッペンハイマーの主張は受け入れられずじまいでした。

ボーアのビジョン実現は暗礁に乗り上げ、ソ連にもマンハッタン計画の詳細を事前に伝えられることはなく(すでに悟られていたという説もありますが)、戦後になるとアメリカは、原子力の軍事活用、そしてソ連との核兵器開発競争に突き進んでいきます。

その反省として、IAEAという核の平和利用を目指した国際専門機関が誕生するのは、10年以上先の話です。その頃には、オッペンハイマーはすでに機密取扱権限を剥奪された後でしたが、さんざん警告した核開発競争が現実になり、ビキニ環礁の水爆実験など、彼からすれば必然性のなかった失敗を繰り返した十数年、無念の思いを抱き続けていたのではないでしょうか。

AI時代にボーアのビジョンは通用するか

映画『オッペンハイマー』のアメリカでの公開以降、AIの急速な発展を「現代のオッペンハイマー・モーメント」となぞらえる記事が巷で多く見られるようになりました。核兵器と違い物理的な武力ではないものの、AIの情報技術があれば統制を根本から混乱させる恐れもあります。例えば、ディープフェイクで偽のプロパガンダ動画を流して好みの大統領の当選に仕向けるということはすでに懸念事項ですし、知識もモラルも学んでいないごく一般人が生物兵器や核兵器の発動をコントロールすることも理論上は可能でしょう。世界を破滅に追い込むリスクはやはり原爆に匹敵するという点は、概ね一致した見方です。

本題からは逸れますが、興味深い話ではあるので、ちょっと寄り道したいと思います。

オッペンハイマーの孫、チャールズ・オッペンハイマー氏は2023年4月に科学誌「Bulletin of the Atomic Scientists」に論説を寄稿。その中で、核開発競争の引き金となってしまった原爆と同じ轍を踏まないためには、国の利害に左右されない“科学的コラボレーション”を世界に拡大するべき、と指摘し、次のように呼びかけています。

危険な技術を共有し(世界が)協力するためにベストなタイミングは、信頼が失われる前であり、軍拡競争が始まる前だった。しかし、1945年を逃した今、科学的知識を秘密にせずに共有し、技術の脅威を管理・協力するための二番目に良いタイミングは、今だろう。

「二番目に良いタイミング」とは中国のことわざの『木を植える一番良いタイミングは20年前だった。二番目は今だ』のもじりで、取り掛かるのが遅かったとしても諦めてはいけない、という訓示です。

この論説記事のコメント欄には「良い記事だと思うけど、じゃあどうやって?」という書き込みがありました。

いくつかAIと原爆の比較記事を見てみましたが、「どうやって」世界で協力体制を作るのか、具体的な方法は「まだ全然分からない」というのが識者間の現状のようです。

ボーアのビジョンは理想的ではあっても、道徳観念に温度差のあるライバルとの“共有と協力”を、本当の意味で実現するのは至難の業。しかもインターネットの普及した現代では情報統制がほぼ機能しない上、国家間だけでなく民間企業も巻き込んだコンセンサスが不可欠で、1945年よりも明らかにハードルは上がっています。

国同士でAI戦争が起きるとしたら、アメリカと中国間だろうというのはほぼ一致した見方でしょう(ロシアはウクライナ侵攻で、案外考え方遅れてる?というのを露呈したので)。バイデン政権も習政権も、この緊急性を無視しているわけではありません。AIの危険度と国際的協力体制の重要性を認識し、技術のルール作りや外交努力を急ピッチで進めてはいるようです。2023年11月のAPECでの米中首脳会談では、AI開発に関し相互に協力することで合意しています。

一方で、互いを牽制する動きもあります。バイデン政権はAI開発に欠かせない半導体の対中輸出規制を発表し、中国側はこれに不満と懸念を示しました。協力体制を作ることでは合意したものの、現実的にAIの軍事利用をめぐる両国間の話合いにも、具体的な進展があったという話は聞こえてきません。やはり信頼した結果裏切られるリスクは無視できないので、双方慎重になるところなのでしょう…。

ただ、AI技術の発展は急速で、“ベストな方法を模索する”という呑気なことは言っているうちに取り返しのつかない事態になってしまう、というのが、前出のチャールズ・オッペンハイマー氏の危惧するところです。さらに、テスラやスペースXを手掛けるイーロン・マスクは昨年、ウォール・ストリート・ジャーナル主催の経営者会議で、AIについて「国の政府が最初にAIを活用する対象は、武器ではないかと私は思う」と発言しています。

ちなみにそのイーロン・マスク、昨年イスラエルとハマスの戦争が始まる前に、ネタニヤフ首相と対談し、AIについて意見を交わしていました。もしかするとこういう形の延長線で、大手IT企業やスペシャリストなど、国を問わずAIの開発者側が主導してルール作りを進め国はそれをサポートするというやり方も、一案としてありかなと、ちょっと思いました。

3、共産主義と若者と量子力学ニューウェーブ

科学者としての活躍の裏で、常にソ連のスパイ嫌疑がつきまとっていたオッペンハイマー。映画でもこれがストーリーの軸になっていますが、著書でも、「オッペンハイマーは共産党にどの程度関与していたのか」という問いに対する考察や分析が随所に出てきます。

彼の周囲に共産党関係者が多かったのは事実です。妻のキティ、弟のフランクとその妻、元恋人で不倫相手のジーン・タトロック、バークレー大のフランス語教授で親友のハーコン・シュバリエ…。共産党支部の会合にも顔を出し、”共産党絡みの団体”に継続的な寄付をしていた時期もありました。

実際のところ、オッペンハイマーは共産主義者ではありませんでした。むしろ後年、「自分は世情に疎く、政治的関心は薄かった。1936年(32歳)までは、選挙で投票したこともなかった」と、政治オンチを自称していたほどです。

ただ、彼の元生徒でロスアラモスでも部下になる物理学者のロバート・サーバーが語るオッペンハイマーの印象は、「むしろその真逆」とのこと。さらに当時のアメリカ共産党員でオッペンハイマーを知る人も「彼は正式な党員で、同朋だと思っていた」と話しています。

本人の意識とは裏腹に、なぜここまで政治活動家さながらに見られてしまったのでしょうか。その鍵は、1920〜40年代のアメリカを若者として生きるには、あまりにピュアなナイスガイすぎたから、ではないかと私は思います。

若手物理学者のゴールドラッシュ

1920年代後半から30年代にかけてはまるでゴールドラッシュのように量子力学が発展を遂げましたが、その中心となっていたのが、学生あがりの若い物理学者たちでした。

オッペンハイマーが博士号を取得したゲッティンゲン大学には、のちに量子力学の権威となる同世代の物理学者が数多く在籍していました。著書によると1926年時点で、後にノーベル物理学賞を受賞するヴェルナー・ハイゼンベルクとポール・ディラックは24歳、ヴォルフガング・パウリは26歳、パスクアル・ヨルダンは23歳。また同門ではありませんが同じ頃、いずれも後のノーベル賞物理学者でマンハッタン計画にも参加するアーネスト・ローレンスとエンリコ・フェルミは、共に25歳という若さ。40代後半のアインシュタインは、もはや老害扱いでした。

1930年代になると、少し下の世代で後にロスアラモスで幹部の一員になるエドワード・テラー、ロバート・サーバー、ハンス・ベーテ、さらにはオッペンハイマーの元生徒、ロバート・ウィルソン、フィリップ・モリソンなどが出てきて、量子力学の勢いは衰えることなく若い科学者たちを惹きつけます。

若造揃いすぎて、パウリは冗談半分に量子力学を「Boys' Physics」と呼んだそうですが、とにかく量子力学とは「保守」「固定観念」「既得権益」などといった単語とは無縁の、若きインテリが怒涛の勢いで発展させた学問でした。

民主主義>愛国心=共産主義 の方程式が成立した時代

同じ頃、アメリカの若きインテリの間では、共産主義が一種のトレンドになっていきます。

背景にあったのは、まず1929年の株価大暴落に端を発した世界恐慌。1930年代に入っても経済が逼迫し、失業者があふれ、市民は生活に困窮…という状況が何年も続く中、人々は次第に資本主義に失望し、反動で平等思想を謳った共産主義に傾倒し始めました。

1930年代半ばになると、ナチス・ドイツでヒトラーによる独裁政権が確立。ユダヤ人の迫害が始まり、多くのユダヤ系難民を受け入れたアメリカにとってはドイツが明確な“敵”として浮上し、“アンチ共産主義”の気運は一時的に影を潜めます。(「共産主義に寄るくらいならまだナチスのほうがいい」という人もそれなりにいたそうですが)

そして1930年代後半にはスペインで内戦が勃発。この時期にアメリカが取った政策が、左派やリベラル派の共産主義への連帯意識を加速させることになります。

スペイン内戦は、独裁政権を狙う軍人のフランシスコ・フランコ率いる右派反乱軍と、左派・民主主義の人民戦線政府との戦いでしたが、反乱軍をドイツやイタリアといったファシスト政権が支援、人民戦線政府を共産主義国のソ連が支援、という構造でした。いわば「ファシストvsコミュニスト」の代理戦争です。ここでアメリカは、ファシズムか共産主義かといういずれも難ありの二択を突きつけられた末、あえてどちらにもつかない“不干渉”を宣言。武器の禁輸措置を取り、スペインのゴタゴタには一切関わらないという方針を決めます。

ただこれはあくまで国の政策で、市民感情となると話は別。スペインの状況を「民主主義の危機」と受け止めるアメリカ国民は少なくありませんでした。彼らは、当時独自のネットワークでスペイン人民戦線の支援を行っていた共産党の国際団体を窓口に、有志で支援活動をするようになります。

もちろん、彼らの中には共産主義者ではない人もいました。ただ、共産主義者ではなくても「民主主義」「人道主義」「リベラル」「平等思想」、これらに同調し、スペインの危機を救うため貢献したいと思うと共産党を通すしかない、そんな時代でした。

大事にしたのは「政治活動」ではなくて、人との縁

そうした時代の波は、若手物理学者のごく普通の日常にも食い込んできます。

世界恐慌が起き経済が停滞した頃、オッペンハイマーはアメリカに戻ってカリフォルニアの大学で教えるようになっていました。教鞭を取っていたバークレー大のあるサンフランシスコではその頃、苦境に立たされ続ける労働者団体と警察との武力衝突が勃発。ドラマさながらの出来事を身近に目撃したバークレー大の学生や教授陣の間でも、政治的議論が活発化します。

もともと学生たちからも慕われ、別け隔てなくフランクに生徒とコミュニケーションを取っていたオッペンハイマー。教授といってもまだ30そこそこと若かったこともあり、助手の大学院生を引き連れて半分ノリで労働者の抗議デモに紛れ込み、現場で派手に掛け声をかけたりもしたそうです。

このバークレー大の教授時代、オッペンハイマーが住んでいたアパートの大家が、メアリー・エレン・ワッシュバーンという女性。ワッシュバーンは夫とともに熱心な共産主義者で知られ、自宅で党の集会を開くこともありました。オッペンハイマーも、大家さん宅のホームパーティーにふらっと立ち寄るノリでたびたび顔を出し、そこで出逢ったのが、心理学修士課程の学生だったジーン・タトロック。2人は「人も羨むような仲」の恋人関係になり、彼女の紹介や、集会で出会う流れで友人関係を広げるうち、自分も共産主義者の人脈が増えていきます。

その一人に医師で活動家のトーマス・アディスという男性がいました。詩や音楽、経済など幅広い知識を持つアディスの人柄にオッペンハイマーは共感し、2人はすぐに意気投合します。当時、スペイン反乱軍から逃れた難民の支援団体の会長を務めていたアディスは、あるときオッペンハイマーに寄付の話を持ちかけます。「スペイン内戦の人民戦線と国外に逃れた難民、ナチスからヨーロッパを追われたユダヤ人を包括的に支援するもの――」そう説明を受け、オッペンハイマーは寄付を快諾します。

多くの“若きインテリ”がそうであったように、オッペンハイマーもスペイン人民戦線の不条理な境遇には、自分も何かできないかという思いを強くしていたところでした。そしてユダヤ人迫害は、自身もユダヤ系である上、自分がドイツ留学時代に師事したマックス・ボルンやジェームズ・フランクも国を追われていたということもあり、もはや他人事ではありませんでした。

アディスの団体に、オッペンハイマーは1930年代末から1942年まで、年間約1000ドルを寄付します。当時の彼の正確な年収は定かではありませんが、著書から分かる範囲で言うと、オッペンハイマーは1934年、バークレー大がユダヤ系物理学者支援のために行っていた給与の3%を天引きする任意の寄付プログラムに同意しています。ここで引かれていたのが年間約100ドル。単純計算でバークレー大の年収は約3300ドル前後だったと予想できます。加えてカリフォルニア工科大の収入もあり、こちらは私立校なので州立校のバークレーの水準から単純予測はできませんが、夏学期だけの勤務だったので、多く見積もっても2000ドル弱ではないでしょうか。そんな時代の年間1000ドルの寄付は、やはり相当な額です。

ちなみに寄付の一部がスペインの軍事支援にも回っていて、武器の禁輸措置を取っていたアメリカでは法的にグレーゾーンだったため、支払いは現金で行っていました。また、寄付金はすべて難民支援に使われたかと言うと必ずしもそうではなく、1939年のスペイン内戦終結後は、オッペンハイマーの預かり知らぬところで本来の目的とは違う共産党の資本に回っていたりもしたそうです。その結果、アディスの団体への高額の寄付は、戦後の“赤狩り”でオッペンハイマーが共産主義疑惑をつつかれる要因の一つになります。

労働者デモに飛び入り参加しただの、共産党団体に給与の2割近く(推測ですが)を寄付するだのというエピソードは、確かに「政治に無関心」を自称されても「ちょっと待て」となるのも頷けます。

ただ、オッペンハイマーとしては、共産主義や資本主義ということは割とどうでも良くて、知り合った仲間との縁を大事にし、彼らと楽しく時を過ごし、困っている人のためにできることをする、というごくシンプルなことを実行していただけだったフシがあります。

ハーコン・シュバリエの場合

オッペンハイマーの共産主義疑惑で最も要になったのが「シュバリエ事件」です。バークレー大のフランス語教授で親友だったハーコン・シュバリエも、オッペンハイマーの大家、ワッシュバーン夫妻のパーティーに頻繁に参加していた一人で、もちろん共産主義者でした。

1942年冬、ロスアラモス研究所への転勤が決まり、ささやかなフェアウェル・ディナーにシュバリエ夫妻を自宅に招いたときのこと。キッチンで飲み物を準備していたオッペンハイマーに、シュバリエが話しかけます。「ある男から、君の関わる科学の情報をソビエト領事館に流せないかと頼まれた」――。

ある男とは、シェル石油に務める物理学者でソビエトの情報屋(下っ端レベル)という裏の顔も持っていた、ジョージ・エルテントンという人物。そしてシュバリエは、当時の“若きインテリ”のトレンド的感覚よりも少し上を行く共産主義礼賛派で、ソ連に対してもむしろ連帯意識を持っていました。

結果として、オッペンハイマーがソ連のスパイ行為に乗るはずは当然なく、即座に「それは反逆行為だろう」と一蹴し、この話は終わっています。しかしFBIや米軍はこの会話を重く見て、執拗に真相を追求しました。

ネックになったのは、オッペンハイマーがこの件をすぐに当局に報告しなかったこと。オッペンハイマーはこの会話があった事実を、半年以上経ち、ロスアラモス所長としてセキュリティークリアランスの問題が浮上した段階で、初めて報告しています。しかもその後も、発信元がエルテントンであることだけは伝えたものの、話を仲介したシュバリエの名前は断固として出さず、当局の疑念をより深めることになりました。

実は、エルテントンはオッペンハイマー以外にもマンハッタン計画に関わった科学者2人ほどに人づてでスパイの打診をしていたといい、オッペンハイマーもそれが誰かは知っていましたが、その名前もシュバリエ同様、絶対に口外しないと決めていました。エルテントンは確かに国家の脅威だけれども、シュバリエを含め他の人たちは一切無関係で巻き込まれただけ、というのがオッペンハイマーの認識。自分が名前を出すことで彼らにあらぬ疑いがかかる可能性を警戒していたわけです。

ただ、この時期のオッペンハイマーは、国家プロジェクトのディレクターを任されるか否かという極めて重要な局面にある立場です。しかも事情聴取にはボリス・パッシュという、地位も評判も高い陸軍情報将校が直々に乗り出すほどの“一大事扱い”でした。

しかしオッペンハイマーは、そのパッシュ将校に再三迫られてもなお、名前を明かすのをあくまで拒否。あろうことか上位の将校相手に「発信元が誰か(エルテントン)はすでに伝えたでしょう。他のことは、純粋なアクシデントにすぎない」「仲介者(シュバリエ)がエルテントンの計画をサポートしていたとは、私は思わない。と言うか、実際彼はサポートなどしていない」などと不敵な態度で、さらにはこんなことまで言ってのけます。

「共産主義運動は、極秘の戦争プロジェクトとは両立し得ないが、それは2つの異なる忠誠心が互いに相容れないというだけだ。聡明で思慮深い人の中にも、共産主義運動の中に良い面を見つける人はたくさんいるし、そこに居場所を見出す人もいる。それは、国にとって良いことかもしれない」

オッペンハイマーも、真相を追求するのがパッシュの仕事だと理解し、敵視していたわけではありません。ただ、誰が国家の危機に関わる人物で、誰が単に巻き込まれただけの全くリスクのない人物なのか、自分の判断に狂いはないと自信も持っていました。そして何より、友達を売るわけにはいかないという気持ちは、どんなリスクよりも優先したのでしょう。

その後もFBIや軍の聴取は複数回に渡って行われ、最終的に話を聞くことになったのが、オッペンハイマーとすでに信頼関係を築いていたレスリー・グローブス准将でした。ここでもオッペンハイマーは名前を断固明かしませんが、グローブスは「友達に関する密告を邪悪なことだと思う、典型的なアメリカン・スクールボーイだ」と微笑ましく受け止め、オッペンハイマーが反乱分子になる恐れはないと判断。彼の忠誠心に偽りはないと政府に進言し、聴取は一旦の収束を迎えます。

永遠のアメリカン・スクールボーイ

実際のところ、結局はグローブスでもFBIと軍を説得しきれず、最初の聴取から4カ月後、オッペンハイマーはシュバリエの名前を白状することになります。一連の「シュバリエ事件」は戦後、さらに辛辣にオッペンハイマーを追い詰めるのですが、それはまだ先の話です。

オッペンハイマーの良き理解者、グローブスとしては、シュバリエの名前を伏せたからといって、オッペンハイマーに機密漏洩をもたらす危険はあり得ないと信じていました。その理由を本人はこう説明しています。

「国家の安全など、そもそも彼にとってどうでもいいのだ。むしろ、彼の敵になり得るのは、彼の名声を阻害する人物、要するに、マンハッタン計画の成功を阻害する人物だ」

オッペンハイマーを動かすのは共産主義だの資本主義だのという理念ではなく、彼の感情に訴えかけるものだけ。今の彼は、マンハッタン計画で原爆開発を成功させるという、科学者としての野心に燃えている。機密情報を他国に売るなどという行為は国家への反逆であると同時に、マンハッタン計画をぶち壊す行為、引いては彼個人に対する反逆行為でもある。つまり、国とオッペンハイマーの利害が一致する限り、彼は大丈夫だ――。これが、グローブスの見解でした。

“典型的なアメリカン・スクールボーイ”という、グローブスの見たオッペンハイマー像。それこそが、彼のすべての行動の本質ではないでしょうか。

シュバリエとの友情は後年、オッペンハイマーを公職追放に追い込み、シュバリエを実質的な国外追放に追い込み、互いに悲劇をもたらします。それでもなおオッペンハイマーは、最後までシュバリエは唯一無二の親友と考えていました。

トーマス・アディスの団体に寄付していた頃、寄付金を現金で渡すなど若干危ない橋を渡ったのも、アディスという友人への信頼と、スペイン人難民を救いたいという気持ちあればこそでした。

共産党の集会に参加したのも、駆け出しの大学教授だった自分に良くしてくれた大家さんや、そこで知り合ったリベラルな人たちとの談話が楽しかったから。

バークレー大の生徒たちを引き連れ労働者運動に参加したのも、イデオロギーがどうこうよりも、エネルギー有り余る若きインテリたちと羽目を外して盛り上がったから。

量子力学の黎明期に身を置いたゲッティンゲン大学留学時代から、バークレー大教授時代、ロスアラモス所長時代に至るまで、左でも右でも共産主義でも民主主義でも、とにかく頭が良くて気の合うナイスガイと付き合うのが楽しかったのでしょう。

どこか大人気なく屈託のない“永遠のアメリカン・スクールボーイ”で居続けたからこそ、「オッピー」と同僚にも生徒にも慕われ、ロスアラモスに集まったクセのある科学者たちからも信頼され、まとめ上げることができたのだと、私は思います。

*****

後編では、戦後オッペンハイマーがプリンストン高等研究所に移り、映画でももう一つの軸になっていたルイス・ストロースと出会い、対立し…というあたりが中心になると思います。何しろまだ読めていないので次回のレビューアップが一体いつになるか見当もつきませんが(汗)、どんな展開になるのか、映画で描かれていないどんな真相が新たに発見できるのか、私自身楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?