医療ICTの視点からみる「骨太の方針」原案と「医療DX令和ビジョン2030」

こんにちは。メドレー事業連携推進室のGR(Government Relations)チームです。

早速ですが、みなさん「骨太の方針」をご存知でしょうか?毎年6月に政府から発表、報道されるので、聞いたことがある人は多いかもしれません。「骨太の方針」は、国の経済や財政政策の基本的な方向性を示すものです。各省庁はそこに定められた方針に沿って、法令改正を行なったり予算に反映するなど、政策を展開していきます。つまり、さまざまな分野における国の今後の方針を知るためにとても重要です。

令和4年度の骨太の方針の原案が 6/1(水) に公表されたのですが、そこには医療ICT関連について多くの興味深い内容が含まれており、医療行政や医療ICTに関心のある方を中心に、ぜひその内容をお伝えしたいと思います。

今回の記事では、上記原案の医療ICT関連の注目箇所である「医療DX推進本部(仮称)」の設置」「電子カルテ情報の標準化等」を取り上げます。またその背景には、5月に自民党のプロジェクトチームから発表された「医療DX令和ビジョン2030」という提言が大きく影響しており、そちらについてもあわせて解説していきます。

「骨太の方針」原案の医療ICT注目トピック

今回の原案のうち医療ICT関連については、下記のような点がトピックとなっています。

・PHRの推進

・オンライン資格確認の義務化

・マイナンバーカードの保険証利用の推進と、保険証の原則廃止

・「全国医療情報プラットフォームの創設」「電子カルテ情報の標準化等」「診療報酬改定DX」の推進

・「医療DX推進本部(仮称)」の設置

・医療法人・介護サービス事業者の経営状況に関する全国的な電子開示システム等の整備

・オンライン診療の活用の推進

・臨床情報と全ゲノム解析の結果等の情報を連携させ搭載する情報基盤の構築

・歯科におけるICTの活用推進、歯科保健医療提供体制の構築と強化

この中でも、メドレーとしては

・「全国医療情報プラットフォームの創設」「電子カルテ情報の標準化等」「診療報酬改定DX」の推進

・「医療DX推進本部(仮称)」の設置

は今後の医療情報のあり方を大きく変えるトピックとして注目しています。

またこれらの内容は、5月に自民党のプロジェクトチームより提出された「医療DX令和ビジョン2030」という提言を元に作られていますので、同ビジョンの内容も紹介しながら解説していきたいと思います。

※本提言に関する記事として(「<独自>医療情報、デジタル化で共有 プラットフォーム創設 骨太方針に明記」5/27 産経新聞電子版)も出ていますのでこちらも参考にしてください。

「全国医療情報プラットフォームの創設」「電子カルテ情報の標準化等」「診療報酬改定DX」の推進

「医療DX令和ビジョン2030」では、現在の医療の課題が以下のように記載されています。

・健康医療情報システムは国民の健康維持増進と健康寿命延伸に不可欠である。しかし、その情報源となる電子カルテ普及率は平成29年で、一般病院46.7%、診療所41.6%にすぎず、(中略)十分とは言えない

・患者自身が自らの意思で自らの健康や治療状況の把握が自由に行える状況にない

・医療機関間においても、電子カルテが導入途上にあって、(中略)医療機関を横串にした、個人の診療・治療への活用や健康管理、医療連携、政策決定、研究開発への活用が極めて限定的である

・今般の新型コロナ危機においても医療情報収集が全く不十分であった

※提言内で引用の「全国の電子カルテ普及率」は平成29年度ですが、最新の同データは令和2年現在で一般病院57.2%、診療所49.9%(出典:厚生労働省ホームページ)です。

このように、医療の分野では情報の収集から活用までに大きな課題があり、これら解決するために、「全国医療情報プラットフォームの創設」「電子カルテ情報の標準化等」「診療報酬改定DX」の推進が掲げられています。それぞれ、どのような取り組みなのか、一つずつみてみましょう。

全国医療情報プラットフォームの創設

"レセプト・特定健診情報に加え、ワクチン等の予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォームとする。これを「全国医療情報プラットフォーム」と呼ぶ"

簡潔にいうと、現在バラバラに保存されている個人の健康・医療に関する情報をきちんと集めて活用する場所(情報基盤、プラットフォーム)を作りましょうという話です。この情報基盤ができ、実際に医療機関と患者さんそれぞれが医療情報を閲覧できる状態になると、例えば以下のような体験が可能となります。

紙の紹介状がなくても、診療所での検査結果や診断が異なる病院でもすぐに確認ができるようになる(紹介状/診療情報提供書がデータ上で確認できるようになる)

問診票に、過去の記憶を辿りながら傷病名を書いたり、毎度アレルギーを書かなくて良い(自分の健康診断の結果、アレルギーその他を自分の同意のもと医療機関に見せることが出来る)

「ああ、またか・・」と思ってこなしていたことから開放される方も多いかもしれません。

現時点では、診療情報提供書・退院時サマリー・検診結果報告書の3文書と、傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・処方の6情報(以下3文書6情報」と言います)をまずは対象とすることで検討が進んでいます

(厚生労働省:データヘルス改革に関する工程表について)。

医療者が期待できることとしては、

・他院での検査結果や処方内容などが見られることにより、医療の質の向上と効率化が期待できる

・災害時や救急時などにおいても過去の医療情報を見ながら診療が可能となる

なお、あまり知られていませんが、この様な情報プラットフォームは、すでに多くの先進国で運用されています。例えばアメリカは2011年頃から活用が拡大しています。(出典:平成31年BCG:諸外国における医療情報の標準化動向調査 )

電子カルテ情報の標準化

「標準化」という言葉は実はややこしく、電子カルテにまつわる「何を」標準化するのかが重要ですが、「医療DX令和ビジョン2030」の中では

a. 電子カルテ情報の標準化

b. 標準型カルテの検討

という記載されており、それぞれ解説します。

a. 電子カルテ情報の標準化

”国際標準となりつつあるHL 7FHIRを活用して、共有すべき項目の標準コードや交換手順を厚生労働省が定める。検査情報を含む「診療情報提供書・退院時サマリー・検診結果報告書の3文書と、傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・処方の6情報」を対象とし、順次拡大する”

HL 7FHIRとは、ウェブ上で医療情報を交換するのための新しい国際的な標準規格です。

3文書6情報に始まる、医療機関間や患者さん自身が共有・把握すべき医療上必要な情報を、ネットワーク上で共有するための情報の標準規格や効率的な交換手段を設定しましょう、という話をしています。

この規格ができて初めて、全国医療情報プラットフォームでの情報の共有・交換が成り立つことになります。

b. 標準型カルテの検討

“電子カルテ未導入またはHL 7FHIR未導入の医療機関では連携が図られないため、電子カルテそのものの標準化を強力に推進する。具体的には、2026年までに80%、2030年までに100%とするという電子カルテ普及率の目標を実現するため、電子カルテ未導入の一般診療所や非DPC病院向けに関して、(中略)低廉で安全なHL 7FHIR準拠の標準クラウドベース電子カルテが開発され活用されるための施策(補助金など)を行う”

ここでは2つのポイントが記載されています。

1つ目は「電子カルテ普及率の目標(2026年までに80%、2030年には100%を目標に)」、2つ目は「普及率100%を実現するためには、標準型の安価なクラウド型カルテの開発も必要」というものです。普及率が言及されている理由としては、医療現場で電子カルテが導入されていなければそもそも標準化された情報が取得できないため、です。またこの後の文言では、補助金を設定するなどの施策も検討すべき、とも書かれています。

(留意点として、閲覧権限を患者本人が設定でき、見られたくないものは見られないようにすることや、医療現場で混乱をきたさないための工夫が必要である旨も記載されています。)

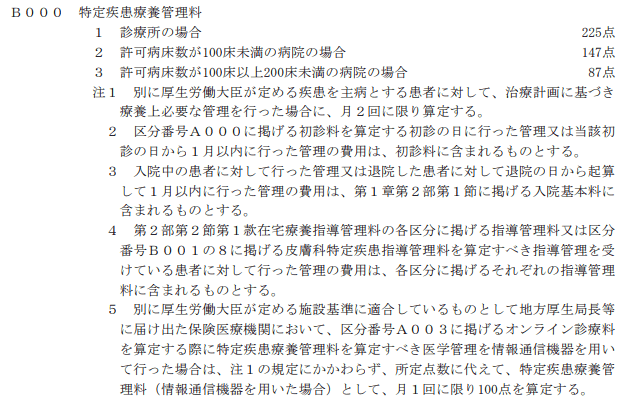

診療報酬改定DX

”デジタル時代に対応した診療報酬やその改定に関する作業を大幅に効率化し、SE人材の有効活用や費用の低廉化を目指す”

“「共通算定モジュール」導入:医療機関やベンダの負担軽減に向けて、各ベンダ共通のものとして活用できる(中略)モジュールを作成する”

日本の医療(保険診療)では、診療報酬という制度によってその「価格」が決められていますが、2年ごとに改定が行われ、改定年の3月に内容が確定し、4月から現場での運用が開始になります。診療報酬を医療機関が計算する「レセプトコンピュータ(レセコン)」というシステムがあるのですが、このシステムを開発している会社では2年に一度、その改定内容の文面をエンジニアが読み込み、報酬計算プログラムに落とし込んでいく作業が1ヶ月の間に急ピッチで行われています。

しかしながら、診療報酬点数は膨大なテキスト情報で構成されているうえ、その計算方法も複雑怪奇となっており、大きな負担がかかる作業です。

この改定作業により、エンジニアが膨大な作業に追われるだけでなく

・複雑な診療報酬についてキャッチアップするのが極めて困難なために人材難に陥る

・レセコンや電子カルテの運営費用が上がる

といった問題が起こっており、複雑かつ膨大な診療報酬制度は日本の大きな課題といえます。

今回の提言では、厚労省が文章で診療報酬改定を行うのではなく、計算モジュールを作ることとしています。これにより、各社で同じ作業を行う無駄を排除するだけでなく、文章による複雑かつ曖昧さのある診療報酬をシンプルなものへと変化させようとしています。

以上が、医療分野における情報の収集から活用までの課題を解決するための3つの取り組みです。

総理を本部長とした医療DX推進本部(仮称)の設置

"「医療DX令和ビジョン2030」は実践できるかどうかが鍵であり、ガバナンスが極めて重要となる。そのため政府に、総理を本部長とし、関係閣僚による「医療DX推進本部(仮称)の設置(事務局を内閣官房に設ける)を求めたい。"

"多くの関係者の納得と協力を得つつ、実現に向けた強固なガバナンス体制を構築した上で、行政のみならず、医療界、医学界、産業界が一丸となって不退転の決意で取り組む。"

医療DXは重要な課題である一方でなかなか思うように進んでいません。抜本的な医療DXのためには、国、医療機関やシステムベンダー、そして患者と、あらゆるステークホルダーが足並みを揃えることが必要ですが、これまではその司令塔となる組織がなかったのです。

今回の「骨太の方針」や「医療DX令和ビジョン2030」では、医療DXを確実に推進するために、総理を本部長とした新たな司令塔となる組織として「医療DX推進本部」の設置に言及しています。さまざななステークホルダーをまとめる、強力なリーダーシップに期待したいです。

最後に

医療情報の連携や活用において、日本は他国に大きな遅れをとっています。災害時には内服薬が分からない避難所の高齢者の治療に現場の医療チームが苦労したり、コロナ禍においては診療情報やワクチン情報が手書きfaxでやり取りされるなど、そのしわ寄せは医療現場に行ってしまいます。

今回の「骨太の方針」や「医療DX令和ビジョン2030」は、そんな現状を打破しようという力強い意志が感じられる内容となっています。

また、医療情報が共有され、患者さん自らの意思で健康や治療状況の把握が自由に行える状況では、「知識が強化され、セルフケアを後押しする」という例もあります。(”Impact of patient access to their electronic health record: systematic review” Archana Tapuria, 2021)

メドレーとして、インターネットテクノロジーを活用した医療情報が共有される未来にむけて、以前より取り組んで来ましたし、そのなかでも電子処方箋の実証事業でのHL7 FHIRの活用は、今回の医療情報標準化の流れに少なからず貢献したはずです。

これからの医療DXのより一層の推進に期待するとともに、少しでもそこに貢献できるよう、引き続き医療ヘルスケアの未来につながる取組みを継続していきたいと思います。