第24回 薬にも中毒にもなる!? モルヒネを作り出した薬剤師ゼルチュルナー

Friedrich Sertürner(1783〜1841)

ここのところ,サプリメント服用による腎機能障害や死亡例が報告されている。健康を維持するために飲んでいる人はそれで健康被害が起こるなんてつゆほども思わないだろう。サプリメントを作っている製薬会社も,それで健康被害が発生するなんて予想しないだろうし。かく言う私もサプリメントが大好きだ。ビタミンCなんて酸っぱくて美味しいし,匂いはなんとも言えないがビタミンB群も運動後によく飲んでいる。

薬はいつから作られ出したのか。歴史を振り返ってみると1番古いのは紀元前5000年頃,メソポタミア地方(現イラク)のシュメール人の粘土板に記載されている。植物性の薬は250種類以上,動物性の薬は180種類以上,鉱物性の薬は120種類以上書かれている。動物性の薬物……どんな薬なのかしら? この時代にすでにケシの実からアヘンが取れ,鎮痛や誘眠作用があると知られ治療に導入されている。そのほかエジプトのパピルスや,ギリシャ,ローマ,インドなどさまざまな地域で医学とともに薬学の発達がある。面白いのが中国で,あの広い国土にさまざまな気候が存在しているため,地域に合った薬や治療が開発されている。例えば,黄河より北だと薬用植物が少なく気候も厳しい(寒い)ため,鍼灸が発達し,長江周囲では温暖な気候ゆえに天然資源が豊富で薬物療法が発達し,それより南の江南地域では亜熱帯地域独特の感染症に対する薬物数種類を配合した湯液治療が発達した。これらはすべて中国の漢方の礎になっている。日本では縄文時代に薬は作られているようであり,遺跡内に薬草(キハダ:黄柏)が見つかっている。どの草が何に効くのか,どのようにしてわかったのか。きっと経験に基づいているのだろうなぁ,タイムスリップできたら聞いてみたいものである。日本に外国由来の「薬」の元となる薬草が伝えられたのは6世紀くらいである。朝鮮半島から届けられ聖徳太子が大事に育てて薬を作ったとか。後は遣唐使で日本に来た僧侶でもあり医師でもある鑑真が薬の知識を授けた,などなど。鑑真は失明していたが匂いで薬草を判断したそうな。

このように身体に異常があると,人はすぐ治ることを望む。極力痛みやつらさを味わいたくない。「痛みを取りたい」が昔も今も変わらない望みである。だからケシの実から採れる薬(モルヒネ)とヤナギから採れる薬(アスピリン)は今も現役である。パラケルススが開発したアヘンチンキ,これをドイツの薬剤師フリードリッヒ・ゼルチュルナーが1803年に酸と塩基を入れることで不純物を抜き取り有効成分だけ抽出するのに成功した。彼はこの成分をギリシャ神話の眠りの神モルフェイスにちなみ「モルヒネ」と名付けた。生薬から有効成分を単離できたのは初めてのことで,時代が時代であればノーベル賞をもらえるほどの功績である。きちんと量を測り,注射として投与できるようになると医薬品としての可能性も大きくなり需要も増えた。結果としてなんでもかんでも痛かったら,つらかったらモルヒネになり,ちまたに大勢の中毒患者が発生することに。時代は繰り返すじゃないが,アヘンチンキと同じパターンである。フリードリッヒ・ゼルチュルナー自身も,具合が悪くなるとモルヒネに頼り,結果として重い中毒症状に悩まされた。その後さらに研究が進み,モルヒネより強い鎮痛作用のあるヘロインも作られ,深刻な中毒患者は現在も存在している。

ちなみにアヘンチンキを作り出したパラケルススはこんな格言を残している「すべてのものは毒であり,毒でないものなど存在しない。その服用量こそ毒であるかそうでないかを決めるのだ」。彼はアヘンで中毒にはなっていない。「用法・用量を守れ」も啓蒙してほしかったものである。

文献

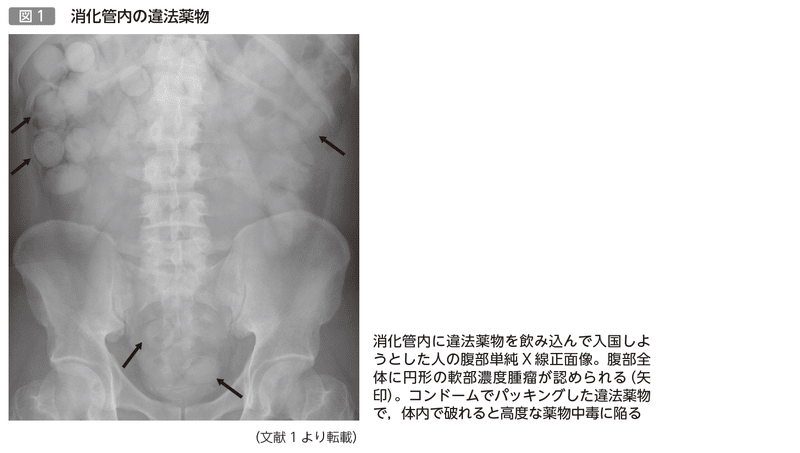

1)クラークCGD and デュックスAEW著,小橋由紋子 訳. 腹部単純X線写真の見かたABCDE. メディカル・サイエンス・インターナショナル:東京;2019.

(『関節外科2024年 Vol.43 No.7』掲載)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?