【第27回】正直TKA,過去-13:理想と現実;先駆者たちの苦悩

阪和第二泉北病院 阪和人工関節センター 総長

格谷義徳

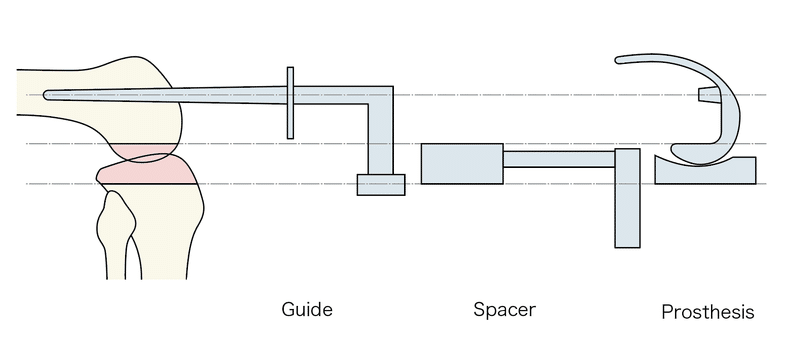

Freemanの1973年の論文からもう一つ読み取れるのは,当時の症例は末期のRA患者が多く,高度の外反変形や屈曲拘縮を伴う“エグい”症例ばかりであったということである。当時Freemanが提唱していた手技は(original) gap techniqueと呼ばれるもので,最初に屈曲ギャップを作成する。すなわち,

1. 脛骨近位端骨切り

2. 大腿骨後顆部骨切り(屈曲ギャップの作成)

3. 軟部組織解離(アライメント確保)

4. 屈曲ギャップに合わせて大腿骨遠位端骨切りを調整する(伸展ギャップの作成)

の順番に手術を進める。

そのための骨切りガイドの原型も描かれている。

最初の脛骨の骨切りはともかく,アライメントを整えるという見地からは,大腿骨遠位端を最初に骨切りして伸展ギャップを先に作成したほうが合理的に思える。実際,後のGap techniqueはそのように変化していくことになる。なぜ当時,伸展ギャップを先に作成しなかったのだろうか? 最大の理由は “そうしたくてもできなかった”ということに尽きるだろう。対象症例は末期のRAや関節固定術をSalvageとして常に考えておかねばならないような症例だから,変形や拘縮は今では考えられないほど高度だっただろう。RAで90度近い(それ以上の?)屈曲拘縮を伴う外反膝症例を前にすれば,最初に伸展位でのアライメントを整えるというのは机上の空論にすぎない。

Freeman-Swanson型ではPCLを切除するのだが(そもそもPCL温存のためのintercondylar notchが存在しない),さらに前の段階において解剖学的なCondylar replacementと組み合わせて十字靱帯の温存を試みたらしい(前出論文「Total Replacement of the Knee Using the Freeman-Swanson Knee Prosthesis. CORR94, 1973」のp.155)。この記載については正直かなり驚いた(今回読み返していて初めて気付いた)。なにしろFunctional approachの元祖であるFreeman自身が最初はAnatomic approachを模索し,そして実際に使用していたというのだから,TKAの歴史から見れば結構インパクトがある。結局その試みは放棄されてしまうことになるのだが,彼はその理由として

1. アライメントガイドの使用と相性が悪かったこと(正確な意味は分からない)

2. 屈曲拘縮&脛骨骨欠損が著名な場合,(十字靱帯付着部である)脛骨顆間隆起を残しながら,完全伸展するためにはnotch部分を切り上げる必要があったこと

3. 十分な屈曲を得るためにnotch部分の郭清が必要であったこと

4. 十字靱帯(特にACL)が変性しており,機能を失っていることが多いこと

5. 上記の理由により十字靱帯を温存すると変形矯正(特に屈曲拘縮が20度以上の症例)や十分なROMや安定性が得られないこと

6. 接触面積が小さいため接触圧が上昇すること

などを挙げている。要するに,そうしたくてもできなかったのである。そんな開発の経緯や初期の使用経験に思いを馳せてみると,Gap techniqueを始めとして,PCL切除やFunctional approachなどのすべてが“妥協の産物”,“苦肉の策”であったことが伝わってくる。

ヒンジ型から脱却して,より生理的な膝関節機能を再現しようとすれば,解剖学的構造(関節表面形状,側副靱帯,十字靱帯)を温存することが理想となるのは当然である。だからFreemanも最初はやってみたのだろう。しかし現実は甘くない。当時のエグい症例(高度屈曲拘縮を伴う外反膝症例)を目の前にすると,現実に即した手技,つまりPCL切除,Original gap techniqueでしか手術できない。材料工学的にも,十字靱帯を温存するデザインではポリエチレンの接触圧が上がり,摩耗や破損の可能性が高まるのでRoller in trough形状にならざるをえない。そしてそのような形状にするとroll-backは不可能なので,それを誘導する十字靱帯(4-bar linkageとして当時は支配的な考え方であった)は当然切除されなければならない。要するに,すべてはその状況下でそうせざるをえない方法が選択されたと考えるべきなのだ。

外科医であるFreemanの解剖学的構造の温存という考え方と,EngineerであるSwansonのポリエチレンの耐摩耗性の重視の考え方の間で葛藤もあったのではと推察する。FreemanはTHAでは表面置換型,大腿骨のneck retentionや臼蓋側デザインで解剖学的構造を重視していることから,解剖学的構造へのこだわりは人一倍強かったのではないかと思う。だから解剖学的構造を温存する努力はしてみたものの,現実的には非常に困難であり,Swansonからの材料学的見地からのデザインを受け入れたというのが実際の経緯だったのではなかろうか(これはあくまで私の推測である。間違っていたらごめんなさい)。少なくとも,AnatomicからFunctional approachに移行する段階で EngineerであるSwansonとの(激しい?)議論があったことは想像に難くない(彼の存命中にこの辺りの経緯を聞いておけば・・・と,かなり後悔している)。

Freeman-Swanson型は手術器械や膝蓋大腿関節痛,脛骨コンポーネントの沈下,緩みなどの諸問題が顕在化し,それらを改良したICLH(Imperial College London Hospital)型を経て,Freeman-Samuelson型に移行していく。そしてこのFreeman-Samuelson型は欧州で広く使用されることになるのだが,一貫してFunctional approachの象徴ともいえるRoller in trough形状は変化することなく受け継がれた。この基本デザインが大きく変化するのは1996年のMedial Pivotデザイン(FS1000型)の導入の時になる。私は留学中にこの新しいコンセプトの誕生に立ち会うことになるのだが,その経緯についてはMedial pivot kneeの項で改めて述べることにしよう。

手術手技の面ではOriginal gap techniqueはMeasured resection techniqueに取って代わられて,主流派としての地位を失っていく。これにはjoint lineの上昇やmid-flexion instabilityの発生といったGap technique特有の問題もあったが,適応症例の拡大(軽症化)やCRからの移行の容易さ,互換性などのCommercialismの影響が大きかったことは先述した。

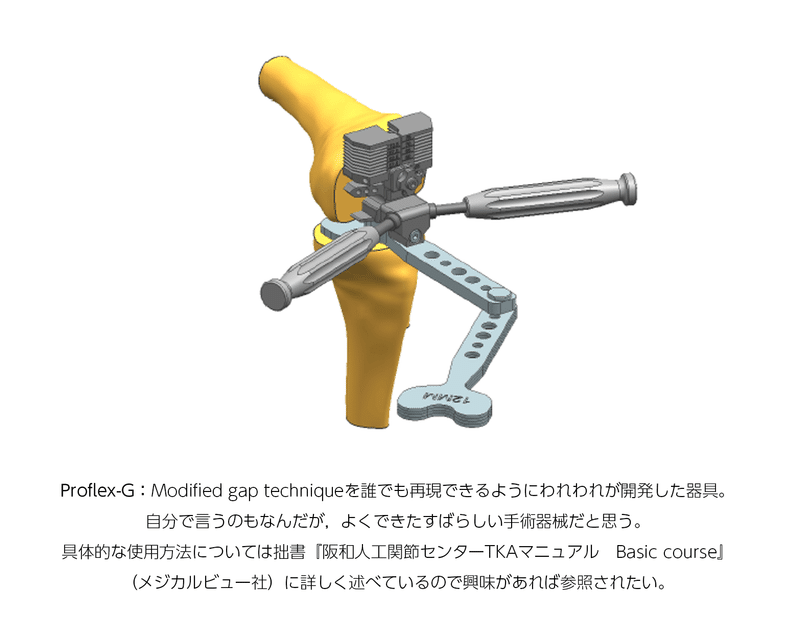

この二大潮流(Original gap vs. measured)のせめぎ合いの中で,現在私が行っている伸展ギャップを先に作成するGap techniqueの変法が生まれてくるのだが,実はその発祥については定説がない。概念的には“伸展位で調整された軟部組織スリーブをガイドとして,屈曲ギャップが長方形&同じ大きさになるように大腿骨後顆の骨切り位置を調整する”ということになる。この考え方と手法については米国でDr. RanawattによるRanawatt blockが実用化されている。しかしそれとまったく独立した形で,近藤先生が同様のコンセプトでの手術を行っていたことは先に述べた。そして,その近藤変法がわが国ではModified gap techniqueあるいはGap balancing techniqueとして認知され,日本独自の発展を遂げていくことになる。歴史的に誰にpriorityがあるのかは今となっては知る由もないが(近藤先生にとっても是非もないことであろう),多くの整形外科医が彼の手技の信奉者となった。もちろんその理論的整合性と手術の再現性が最大の理由であったが,彼のTKAへの熱意とそれに捧げた膨大な時間への信頼感(間違いないだろう感)が私には大きかった。Freeman然り,そして近藤先生然り,手術手技を自分で作り上げるのはごく限られた人(天賦の才に恵まれた人)が人一倍努力しないと成しえないことである。その意味で私は大変な幸運に恵まれたと感謝している。

(つづく)

※TKAの手術手技に関する書籍の購入はこちらから↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?