表現学部設立とこぼれ話 -後編-

前編はこちらから! コースの学びが気になる方はぜひご覧ください。

お話を聞いた先生:

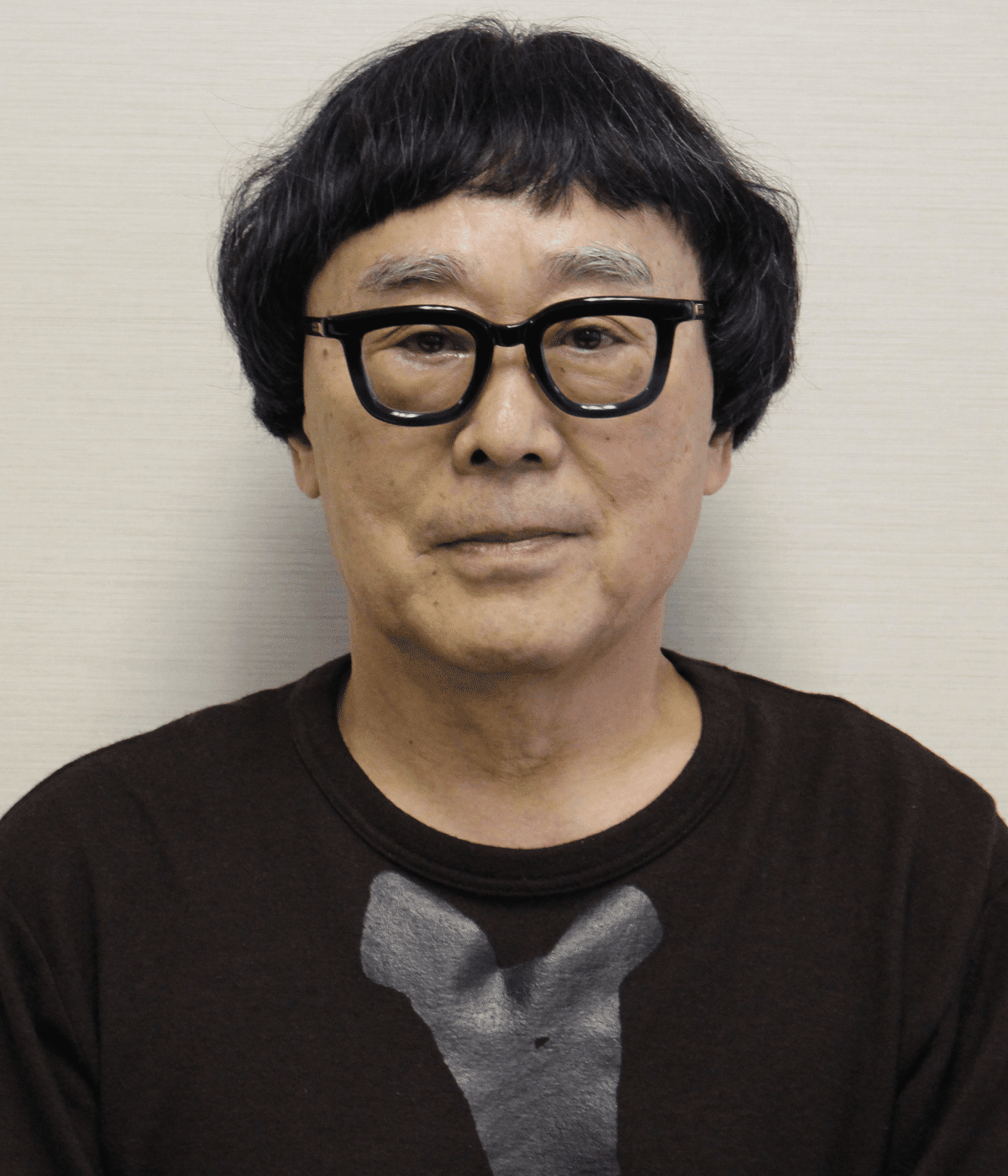

山田潤治(やまだ じゅんじ)

表現学部 表現文化学科 准教授

主にアート&エンターテインメントワークコースのゼミにてディベートについて指導。比較文学を専門としている。

インタビュアー・記事:

南

表現学部 2年

山田先生がゼミを開講している、アート&エンターテインメントワークコースに所属。

榎本教授と光とことばのフェスティバルの始まり

――現表現学部長の榎本先生はいつからいらっしゃったのですか?

山田 えっとですね、榎本先生が学部長になったのは、2019年からかな。

――割と最近なんですね。

世田谷美術館で萩原朔美さんと「それぞれのふたり」展を開催中。

街文化プランニングコースの生みの親。ちなみに綾鷹の抹茶ラテがお好きだそうです。

山田 ただ、榎本先生と大正大学の関わりってのは結構古いんですよ。

表現学部が立ち上がった2010年から、色々な形で関わっておられてはいたんです。

特に1番関わりが大きかったのは「光とことばのフェスティバル」ですね。

光とことばのフェスティバル

表現学部1年生を中心とした学生の“表現力”と“協働力”を高めるための一大イベント。班に分かれ、テーマを決めて制作を進める。

山田 最初の頃は、ねぷた作りというのをやっていました。

なんでねぷただったかというと、当時、京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学。以下「京都造形大」)という美大があったんですよ。で、榎本先生はまだ京都造形大の情報デザイン学科の学科長だったんです。若手の芸術家たちが教えていてね。

そこに椿先生っていう先生がいて、瀬戸内国際芸術祭でねぷたを作ってたんですよ。着色をしない、造形だけのねぷたていうのをやっておられて。

これだったら、芸大に来たにも関わらず、何も作ったことない人にも物作りの基本から教えられるんではないかっていうので、京都造形大の初年次教育として、ねぷた作りを導入されたんですね。

――なるほど。

山田 それが向こうでうまくいって。それを東京でもできないか、というので、この大正大学に持ってみたんですね。表現系の学部で、1年生からみんなに物作りを叩き込むっていうので、スタートしたんです。

その時に、榎本先生と椿先生が大正大学に来て、作り方を教わるというのをやったんですよね。なので、1年目から関わっていただいていることになります。

表現学部1年生一大イベント”光とことばのフェスティバル”

――光とことばのフェスティバルも結構長いんですね。

山田 今年で12年目になるね。(※インタビュー当時2022年)

当時はもう地獄のようだったけど、今は負担が少なくなったよね。

最初はもう完全に土木作業だったから。

――授業で見た昔の映像だと、夏休みに集まって作業していたりしてて。

山田 そうそう、夏休み集まって炎天下でやってましたね。

教員がみんな1チーム15人ずつ担当して、どのチームが1番票を集めるかっていうチーム対抗戦ですね。プライドをかけた戦いですよ。丸2週間、朝から晩まで。

――た、大変。

山田 やることは土木作業だけど、学生たちはインパクト(電動ドライバー)を持ったこともない、トンカチも叩いたことない、ノコギリもろくに挽けない。

その子たちに「インパクトで作れ!」って、木組み作らして針金這わせて、という作業をしていたんですね。

――私たち(インタビュアー、2021年入学)の代は火の鳥オブジェが組まれたじゃないですか。あれを学生がやっていたということですか?

学生は文字入れをしたねぷたを設置し、ライトケーブルと共に新8号館を彩った。

木組みの部分はもちろん外部業者に依頼。

山田 そう。あれを15機とか作ってたわけですよ。チームごとに1個ずつ。

――結構な巨大建築じゃないですか。

山田 もうだから、結構イントレ(組み立て式の足場)組んだりした時もある。3メーターぐらいの高さでね。

脚立とか、木組はしっかり作ってあるから、木組の上に行くのは小柄な女子学生という風にもう決まってて。で、その子を上に上がらして、もう半日降りてこない。

――ずっと上で作業みたいな。

山田 そうです。下から飲み物とか飴とかを渡したりして。

――たくましいですね。

山田 すごかったです。でもまだ、地球温暖化がめちゃくちゃ進む前だね。

――今はあまりにも暑いですもんね。

山田 そうそう、8月にやってたからね。

で、4年目ぐらいで、なんかだんだん暑くなっていって、学生がバタバタ倒れてるみたいな状況です。

――危険ですね。

山田 で、教室の1番上のスペースに毛布並べて倒れた人を寝かしたりして。他におかしそうな学生いたら、ホースで水をぶわってかけて。

――すぐに冷やして。

山田 むしろ冷やさないと熱中症になる。こっちはもうおかしくなってるからさ、暑くて。

――みんな暑さにやられていた状態ですね。

山田 冷えピタとかじゃなくて、もう水をブワッとかけて。そんな感じです。

――話を聞いていると、カオスだったのが伝わります。

山田 そう。そして、いろんなトラブルに襲われる。雨降ってきたりとかね。外で作業だから雨降るとできないし、せっかく紙張ってたのに濡れてできなくなっちゃったり、やり直しとかもね。

あるいは造形したけど、うまく組み上がらないとか。いろんな問題がね。で、

チームの中には崩壊し出すチームとかも出てくるわけですよ。そういう状態になっていっても、最終的に自分のチームの作品が出来上がったら、みんなボロボロで泣くのね。

――やっぱり作り上げたという気持ちが。それだけ壮絶なことがあるとそうなりますよね。

山田 そうそう。

*

――光とことばのフェスティバルは、今は秋学期の前半の実習とされてますけど、始まった当時から授業の一環だったのでしょうか?

山田 その頃はまだ授業じゃなくて、単位化すらしてなかった。表現文化のイベントだから全員出てこい! みたいな。

でも夏休みだから、後で2単位ぐらい与えてたかな、全員に。特に成績をつけたりはしなかったね。だから、みんなでやるもんだっていうことにされていて。

――なるほど。

山田 作業がきつくなっていくと、サボれなくなるわけだね。15人って、結構ギリギリな人数だから。自分がサボったことによって、その仕事がみんなにかかるっていうのがわかるわけですよ。

だから、みんなが協力して。1人でも欠けると出来上がらないっていうのはみんなわかるわけです。もう朝9時とかスタートで。ラジオ体操から始まるんだけど。

――準備運動があるんですね。

山田 「7時に来てもいいですか。」とかもあったし、「先生今日バイトだったんですけど夜間作業してもいいですか。」みたいなこともあったし。

――すごいですね。なかなか考えられない。

山田 高校の文化祭の前日と同じような状況が続いていく、みたいな感じね。

――でも、それも学生が「やらなきゃ」って思えたということですもんね。

山田 そうそう。まあ『我がことになる』っていうかね、自分の作品だからね。自分の作品を期日までに完成させなくちゃってこと。

――それだけの思いを持って作ると、終わった後に解体するのって悲しいですよね。

山田 それは結構ね。まあ、それもまたいいんだけどね。たった一晩で解体しちゃうみたいなのもね。

当日は通路にずらっと作品が並んでて、毎日大学関係者もみんな見ていくわけですよ。「すごいことやってる」みたいな感じで。まあ、それは誇りでもあるし。当日は広報担当とかも決めて、地域に向けて広報していたから、地元の人もいっぱい見に来てくれるんだね。

で、「自分の娘や息子は朝早くに出て行って何やってんだ」って親御さんとかもやっぱり作品見に来てくれてね。みんな見に来てくれるのはやっぱり嬉しいんだよね。

――いいことですよね。なかなか親御さんも、「自分の子供が何してるんだろう」って見る機会もないですしね。そういえば、今年度の一年生も外で作業していましたよね。

山田 そうですね、2日間ね。えーっと、水曜日と木曜日だったかな。少しだけ外で作業してたね。伝統が戻ってきたんですよね。

ただ、今の3年生の時が一番かわいそうだった。

コロナ禍における表現学部

――2020年入学の学生はコロナ禍にあたって、完全にオンラインで行ったそうですね。

山田 そう。完全オンラインで。

そのときの光とことばのフェスティバルは10月にやったんだけど、ほとんどの学生がその日初めて大学に来ました。

みんなで集まるわけにもいかないので、各自が家でパーツを作って、準備日に持ってきてもらったんだけど、それが初登校日。

――10月が初登校日だったんですか。2020年4月に入学して、半年経って、夏休みを経てから……悲しいですね。

山田 まあね。ちょうどその時に8号館も完成したばっかりだったんだよね。立派な建物ができたのに、誰も来れない、悲しい半年でした。

図書館や礼拝堂、カフェもあり、よく学生も利用します。

詳しい設備はこちらから!

――やっぱりコロナの関係で、表現学部自体も変わった面とかもあるんでしょうか?

山田 やっぱり、グループワークが難しいって言われて。正直、表現学部ってグループワークばっかりじゃない。

――そうですね。メインがグループワークみたいな。

山田 で、全ての授業が基本的に演習でしょ? だから、「演習してはいけません、距離を保ってください」って言われると、もはや何も成立しないという感じでしたね。そういう面では結構苦労しましたよね。

――急に授業がzoomになってしまうとか。

山田 そうそう。オンラインで講義をしなきゃならないみたいなね。もともと演習メインで講義なんか全然してないからさ、講義って言われても、どこから組み直さなきゃなんないのか、教育効果がどうなるのかっていうのもわかんなかったしね。最初から手を動かさない授業をやって、その後使い物になるのか、みたいなね。やっぱり継続だから。映像祭とかも全部そうだけど。

演習授業

2コマ続きの授業のこと。1コマの「研究」が講義メインであるのに対し、複数人での制作やグループワーク、合評などを行う実践ベースの授業が多い。

映像祭

表現学部表現文化学科アート&エンターテインメントワークコースの2年生が主体となり企画、運営をするイベント。外部ゲストによる講演会や作品上映イベントなどを行う。

山田 映像祭は、前の年にやった子が次の年の子を指導する。

うちのゼミでもディベートとかやってて、4年生が3年生の指導をしていく

だから、その上の学年の子がその学年でやるべきことができないと、その次の学年にまでずっとずれ込んでくっていうかね。 やっぱりそうやって今まで繋いでったのが表現学部の伝統だし、教育の優れたところだから、それができなくなるのは厳しいし、ちょっと変わりましたね。

――そうですね。やっぱりグループワークができなかった分大変だった面もありますし。

山田 初期のねぷた作りの頃もそうなんだけど、やっぱり上級生が全部リーダーになって、チームを仕切ってくわけだね。でま、こっちはもちろんチームも見てるけど、上級生たちを下級生の見えないところで叱るわけですよ、育てるためにも。今まで上級生が仕切ってチームを作っていっていう風にやって来たから、伝統が切れちゃうとね、もう次の年同じことはできないからね。やっぱり学生が主だから、学生が育ってないと次の年の学生も育てられない。

田植えと一緒だね。種もみがないと、次の田植えはできなくなっちゃう。

――その4年生から教えてもらうっていうのは、最初の頃からそういう流れだったのでしょうか?

山田 そうだね。光とことばのフェスティバルあたりからかな。

実は、表現学部ってあんまり関わり合ったりしてなくて、学年ごとに結構切れてたんですね。それで、アーエンコースの前身であるエンビズコースを作った時には、3年生と4年生は絶対一緒にゼミをやろうっていう風に決めていたの。放映もそうなんだけど。

一緒にやったら、自然と2学年の中に繋がりができていくからっていうことね。

――そうですよね。でも、今のところ私も上級生との関わりがなかなかなくて。

山田 来年ゼミに入ると、先輩たちとの繋がりができる、ってことになってきますね。

――なるほど。

山田 今はコロナで、わざと接触しないように分けたようなところがあるからね。それまでは、インターンシップとかすごくやってたから。地下にあるスタジオで番組制作をするとかね。

1、2、3、4年生といろんな学年の子が入り交じってるから、そこでやっぱり先輩たちと関わる機会っていうのが出来上がってくる。それが今切っちゃってるからね。

――今後、コロナが収まったとしたら、伝統的な繋がり方を戻すのか、新しいものを作っていくのか気になりますね。

山田 もちろん戻すのが理想だと思うけど、我々はオンラインの良さっていうのも覚えたしね。オンラインで自由に、場所を飛び越えても繋がるっていう可能性は、身にしみて分かったところだから。それはやっぱり今後も使っていくことになると思いますね。Zoomとかでつないでね。ただ、直接関わることは、やっぱりやらなければならない。

――今までやってきたことの中に、新しいことが入ってくるっていう感じに。

山田 そうだね。オンラインを使っていっていうことだろうね。

――なるほど。ありがとうございます。

山田 まあ今まだね、完全には元に戻ってないから、それも元に戻しながらっていうことにはなると思う。外部のインターンシップも一緒だしね。1Dayとか、オンラインでっていうとこは多いよね。そういったところをまず戻していかないとっていうのはあるかな。

――そうですよね。ちなみにですが、山田先生が学部長となって、表現学部引っ張っていくということはないんでしょうか?

山田 ないない。やっぱり若手の先生方優秀だから、若い先生がやっぱり引っ張っていくべきだと思うし、可能性も感じるしね。

若い人って考えてることとか理解できないこともあるけど、将来面白いことになるんだろうなっていう予感だけはわかるから、それはもう若い人に任せた方がっていう風に思ってます。

山田先生の表現学部と学生への思い

――では、先生が最初に表現学部立ち上げた頃と、今の表現学部って、イメージ的なギャップとかはありますか?

山田 綺麗に分かれちゃってるかなっていう気はちょっとあるかな。混沌とした感じはなくなりましたね。それは進化したっていうことでもあるし、でも同時に寂しさもある。

――そうですよね。

山田 そう。ごちゃごちゃした頃って、文句言ってくる学生もすごい多かったし、僕もまだ若かったから、学生も食ってかかってくるみたいなケースも結構あって。今学生が僕に食ってかかってくることって、まあない。5年前まではすごいあったんだけど。

――そうなんですか。

山田 楽だけど、寂しくもあるかな。

――今はなかなか先生に意見を言う人って少ない。

山田 やっぱり当時は不十分なものがいっぱいあったから、なんでここが整ってないんだみたいなことを学生からも言われた。

逆に言うと、今は「このまま乗っかってれば、卒業までに自分の能力は勝手にあげてくれるんでしょあなたたち(先生)が」っていう風に感じることもあるわけですよ。

――この通りやっていればみたいな。

山田 「先生の言う通りやってればいい、もう安心だ」っていう風に思われてるようなところもあって、それは不満。

そんな世の中簡単じゃねえよって思うし、自分で切り開かなきゃっていう風に思うのもあるし。

でも、初期の頃はあまりにも不十分だったから、初期の学生っていうのは、もう自分たちが先生に言って変えてもらわないと、 どうしようもないみたいな風に思ってガンガン言ってきてたっていうのはありますね。

――確かに、先生に言われたことをやって、レポートを出して、そうすれば大丈夫って思ってる人は多少なりといると思いますね。まとめてくださってありがとうございます。

以上でインタビューを終わります。お忙しい中ご協力いただきありがとうございました。

・ ・ ・

最初は文学部の一部だった表現文化学科は、

コロナ過をも乗り越え、日々変容・進化し続けています。

表現学部のあたらしい歴史を作るのは、

もしかしてあなたかもしれません。

表現学部について気になった方、

オープンキャンパスや見学などでお待ちしております!

メディアラボでは、今後学外に開いたイベントの開催も予定しています。

表現学部の学生のリアルな声が聞きたい方、

ぜひメディアラボまでお問い合わせください。

・ ・ ・

編集:ナガオカ

表現学部3年

街文化プランニングコース

▼お問い合わせはこちらまで▼

▼表現文化学科公式Twitterアカウントはこちら▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?