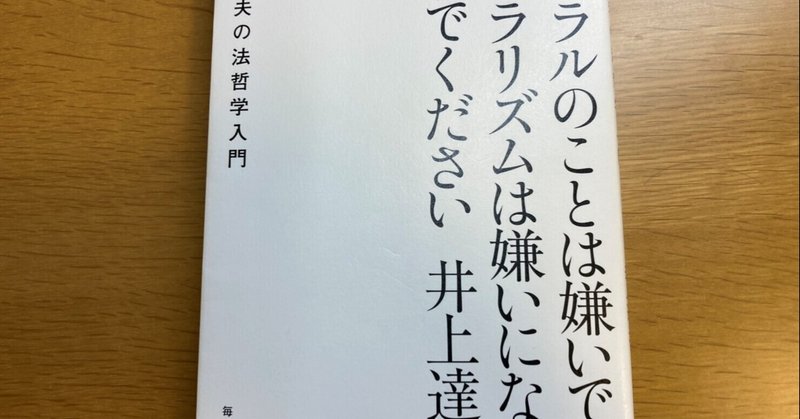

『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください 井上達夫の法哲学入門』井上達夫 毎日新聞出版

通称『リベリベ』というらしい。

全体の構成としては、第一部の「リベラルの危機」では9条や徴兵制という比較的具体的なトピックが多めで、第二部の「正義の行方」ではより法哲学の学問的な話が多くなってくる。

以下、本書のおもろかったところをいくつか紹介します。

「反転可能性テスト」

ある行動や要求が正義に適っているかを検証するときに「反転可能性テスト」を用いることで判断が可能であると述べる。

①客観的立場の反転(自分がやられたらどう?)

②主観的視点の反転(自分が相手の価値観だったらどう?)

※お互いがこのテストを実施すること

詳しい内容はもちろん本書に譲るとして、意外と※の部分が重要なんだと思う。そうしないと、相手の価値観がエグイものだった場合もそれを受け入れて無限に悪を許容しちゃう、と。本書ではオウムのポアの例で説明されてる。

「ポアやめてンゴ!」という要求を反転可能性テストにかけるとして、①はOK、自分に「ポアやめて!」と言われても、「ポア悪いこと!しないンゴ!」ってなるけど、②の転換によって自分がポアする側の価値観だったら「ポアいいっしょ別に」となっちゃう。だけど、ポアする側(オウム)も同様に反転可能性テストをするならこれは避けられる。

そして何よりも本書の中でこれが大事なのは、この反転可能性テストは、リベラリズムの伝統である啓蒙と寛容の概念から導出されるということ。啓蒙と寛容にはそれぞれポジとネガがあるけど、それぞれのポジからこの原理を見出す。「理性の名のもとにおける自己の絶対化」というネガではなく、「理性の限界を批判的に吟味する」という啓蒙のポジ。toleranceではなくopen-mindedとしての寛容のポジ、ということが言及される。

客観的真理の存在を想定する

次に、価値相対主義を批判する立場から、カール・ポパーの議論に立脚して、客観的真理の存在を想定する立場を肯定するという話。(存在を肯定というよりも、想定。)

自分は、幼少から客観的な真理はあると漠然と信じていた。

ただ、最近ポストモダン関連の入門書を読む中で、「事実なんてなくて、あるのは認識だけだぜ!」的な思想に触れ、共感はしないまでも納得というかカッコよさやアツさは感じてた。

筆者によれば「自己の可謬性を自覚するなら、客観的な真理を想定しなくちゃあかん」という感じ。

価値相対主義は、「これが”私の”真理」と、主観的な信念を客観的な真理に還元してしまう。それならば、「私の真理」が間違っている可能性(可謬性)を自覚できない。なぜなら、「私の」真理の正しさは「私の」主観的な確信に依存しているから。他者が「私の」真理の間違いを指摘できる余地はない。

このことは何が問題かというと、他者からの批判可能性を閉ざしてしまうことなのだと思う。そしてこれは、独善化につながる。

しかし、客観的な真理の存在を肯定すれば、自己の可謬性を常に自覚できる。自らの正しさは自分以外のところ(この場合は客観的真理)と照らし合わせて確認されるから。筆者はこの客観的な真理のことを「永遠の未知数X」と言っている。ポイントは「永遠」に「未知数」ってところだと思う。客観的な真理を知覚できてしまったら、その瞬間に神になって「俺は間違っているかもしんない(可謬性)」なんて思わず、独善的になる。だから「永遠」に「未知」じゃないといけない。

ちなみに可謬性のところで科学哲学者のカール・ポパーの話が出てきます。が、割愛。お初でしたので。勉強します。

ということで、この話は法哲学的には法実証主義と自然法論との議論におそらく接続する。

正当性と正統性

社会の政治的決定と、その産物としての法が、自分の正義の構想から見たら間違っているにもかかわらず、自分たちの社会の公共的決定の産物として尊重することが、いかにして可能なのか。(P.131)

高校生の時に読んだ『ソクラテスの弁明/クリトン』で、冤罪で死刑宣告されたソクラテスが、逃げれたのに逃げずに毒杯を仰いで死んだという有名な話を読んで、

「イケメンすぎやろ…」

と思ったけど、同時に

「なんで?」

とご多分にもれず思った。

俗にいう「悪法問題」というやつですが、

自らにとって正当性(rightness)はない法でも尊重できるような正統性(legitimacy)の条件はいったい何か?ということが具体的に示される。

内容は本書にあるので割愛するが、とにかく重要なのはこれらの要件は「反転可能性テスト」が基礎にあるということ。そして反転可能性テストはリベラリズムの伝統に依拠しているということ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?