社会見学雑文日記 #歳を重ねることを考える

昨日は金曜日だったので、家で妻とお酒を次の日のことを気にせず飲む。割と1週間の定番だ。

気にせず飲んでいたので、やはり次の日は二日酔い気味。

前に二日酔いは、髪をパサつかせることをnoteに書いたが、今日もそうだった。毎朝、寝癖直しに髪の毛を濡らすのだが、いつも触っている髪の毛の感触と違う。パサパサ。

髪の毛がパサついてるなと思ったのと同時に、

ん?もしかして、手(指)がパサついている?

髪の毛の違和感は、髪の毛のせい?手(指)のせい?

髪の毛のパサつき確認も、卵が先か、鶏が先か理論だなと思った、今日の朝でした。

今日の社会見学雑文日記は、歳の重ね方で考えていたことをまとめてみようと思う。

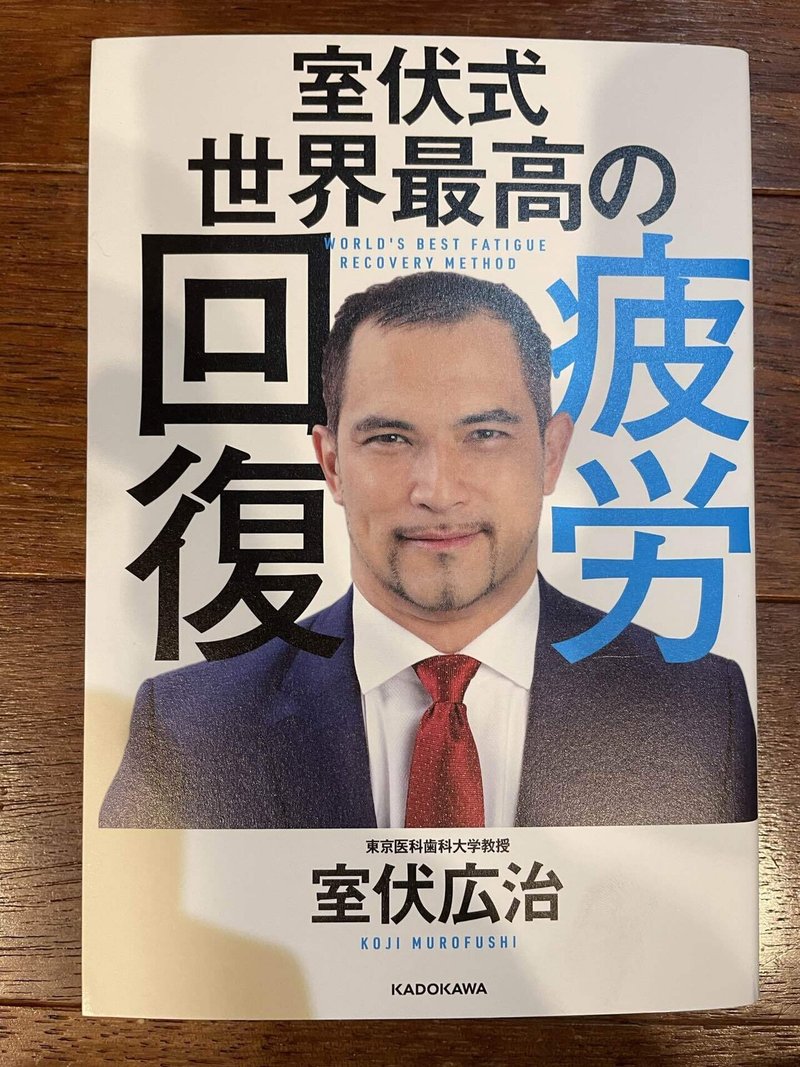

どうして、その話題にしたかというと、下の本をようやく読み始めたからである。

Amazonでポチッて、家でだいぶ温めていた本です。でも、考え方に触れることができるので楽しみ。

室伏さんは、もちろん言わずも知れた超人アスリート。武井壮もこいつには勝てねーと言っていた。

書籍の中でこんなことを書いていた。

30歳当時、私の身体は完全に悲鳴を上げていました。(中略)

30歳という年齢の壁は、自分の体と精神から自然に発せられた、「疲れた、少し休もうよ」というSOSのサインであり、過酷なハンマー投選手としての人生を、このペースのままで30代も続けていくかどうかを、自分に問うための警告だったのかもしれません。

ふーむ。室伏のようなトップアスリートでも歳を取り、身体の変化を感じていたのか。むしろ、室伏だから、感じられたセンサーがあったのか。

よく妻とも話をする話題の一つとして、

「若づくりは、美しいか否か」

歳を重ねていることは確か。その中で、運動面、外見(服装やメイクなど)、精神面で年相応な雰囲気にした方がよいのかということが、私の中ではまだはっきりとした答えが出ていない。むしろ、出すものでもないようにも思う節もある。

室伏の本を出発点に、「運動面」の歳の取り方の考えを整理しておけたらと思う。

まず思うのは、疲労度について。

仕事をしていて、疲れ具合は歳を重ねて、若干疲れやすくなったかなと思う。

でも、疲れることを恐れることはあまりない。

自分のことだから、周りと比較することではないが、自分の疲労度、疲労に対する恐れは、周りの様子と比較することで、客観的に概数を知ることができる。

疲れるから、〇〇はしたくない、と周りの同世代の人の話をよく聞く。

それとは比べると、今やりたいことなら全力で楽しみたい。明日に多少疲労が残りそうなことでもやってみたい。

例えば、久しぶりに会った友人とお酒を飲んでいても、若干疲れてきたかなと思っても、この時間を楽しみたいと思うので、明日の疲労を度外視して、友人との時間を思いっきり楽しむ。

次の日には、疲労がどっときて、1日使い物にならないことがしばしば。

周りを見てみると、疲れてきたかなというときに、「疲れたから帰るわ」と帰る姿が多く見られるようなと思っている。

大人数で議論しているときも同様のことを感じる。初めは、血気盛んに議論しているが、ピークを過ぎると議論するエネルギーがない。

ここ大事なところだよな、と思うところでも、フェードアウトしてしまう。

要するに、歳を重ねて、疲労に対しての耐久性が不足してきているということだ。

疲れてきたなというところから、一踏ん張りができない、やろうとする気持ちにならない。

というのが、歳を重ねたときの疲労に対する観察結果である。

次に思うのは、運動能力についてである。

高校、大学の時のような俊敏さは、今は持っていない。それは、トレーニングを積んでいないことが大きな原因であるが、練習を積んだところで、途中で怪我をしてしまうイメージをもっている。

だから、歳を重ねたときの運動で真っ先に気をつけなければいけないのは、「怪我」である。

そのことがチラついているため、俊敏な動きをやってみようとアクセルに対して、ブレーキをかけてしまう。

このマインドセットで、運動能力が上がりきらないのである。

例えば、友人とバスケをしていても、限界以上なことはしない。無理はしない。なぜなら、怪我をする可能性が高いから。

高校のときは、昼休みにバカみたいに全力でバスケをしていた。できていた。やっていったことで、部活に入っているわけでもないのに、バスケのスキルは上がっていった。

なんだろう。この違いは。

やはり、歳を重ねると「怪我」しやすくなってしまうことがあるんだろうな。

でもあまりにも、保守的すぎるなと自分の運動習慣に対して、疑問に思う。

テレビでウッチャンが跳馬で伸身跳びを挑戦していた。

私の父は、55歳でスノーボードに挑戦した。

やろうと思えばできるのである。

勝手に、「怪我をするから」と限界を決めて、やらなかっただけである。

つまり、歳を重ねての運動能力は、もちろん衰退してしまうが、新しく獲得できる能力もある。しかし、邪魔をしてしまうのは、「怪我のリスク」である。

適正なリスクをとれば。運動能力を高めていける。

最後に、疲労の回復である。

これは、明らかに鈍くなっている。10月にぎっくり腰になってから、今もまだ腰が痛む。動くことは可能だが、慢性的な痛みをずっと持ち続けている。つらい。

風邪の症状の治りも遅くなってきている。

喉が痛いことが、2週間続くこともざらだ。

雑な日々、例えば食事をコンビニ弁当で済ませることや睡眠時間を意識しないことなどをしていると、負のスパイラルに入っていくことを歳を重ねて学習している。

ここは回復させたいとなれば、自分にとって回復しやすいノウハウはよく理解している。

この学習を、疲労の耐久性、運動能力向上に活かせると良い。

まとめると、疲労の回復が遅くなっていることに恐れをもっているのは事実。

でも、その恐れを乗り越えようとせず、現状維持バイアスがかかって、そのままで居続けようとする。

それでは、楽しい貴重な時間に頑張りが効かない、疲労に負けてしまう。

新しい運動能力を獲得できるのにしようとしない。

それでは、どんどん年老いていく一方だ。

そんな人生って、、、

と思ってしまう。

適正なリスクをとり、貴重な時間、新しい運動能力の獲得を目指していきたいなと。

冬の寒空、外で元気よく遊ぶ子どもたちを少し羨ましくも思う土曜のお昼でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?