読書感想文 没入感をどれだけ味わえるか

2日連続のnoteが書けて嬉しい限り。

なぜかというと、昨日読んだ本がなかなか衝撃的だったから。

「さみしい夜にはペンを持て」

特に日記の素晴らしさや価値をまとめている本で、とても面白かった。

言いたいのは、自分の言葉で書く作業というのは、「自分を知るために」

「自分を好きになるために」必要なことなんだと分かったこと。

だから、noteで書く作業をさせてもらい、見てくれる人もいて。

今後も執筆活動は、大事にしていきたい。

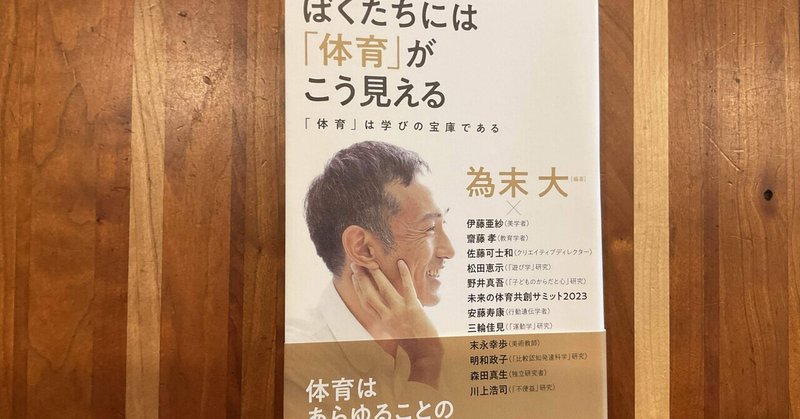

さて、今日も読書感想をしていく。書籍は、「ぼくたちには「体育」がこう見える 為末大編著」である。

私が本にのめり込むきっかけを作ってくれた為末大さんの対談形式の本書。

体を動かすことが好きな私も、我が子が受ける「体育」に興味がある。

たまたま、新聞の広告欄に飛び込んできたこの本のタイトル。

気になったので、即ポチ。

とりあえず、すぐ行動は自分の良いところだなと思っています。

(反面、考えが浅いところが欠点です、、、泣)

まず、感想の結論から。

「体育は技能習得が全てではない。没入感を感じられるデザインにできるといいな」

学び学研究の松田恵示さんと為末さんの対談の章が興味深かった。

松田恵示さんはこう語る。

僕にとって遊びは、「リバーシブルなもの」という感覚がある。

(中略)

つまり、「これはおやつだ」と思って、ありがとうと言わなければごっこ遊びは成立しないんだけれど、一方で「これは泥だんごなんだ(本物のおやつではない)」ということもわかっていないとダメなんです。

(中略)

じつは、スポーツもまったく同じではないかと思っています。

勝つことや記録を出すことに本気で、中には人生をかけてやっている人もいる。一方で、「スポーツなんてどうでもいいことなんじゃないか」といった思いもどこかで抱えているんじゃないか。

コインの裏表を受け入れながら(折り合いをつけながら)、遊びは受け継がれてきたこと。むしろ、子どもなんて止めないとずっと遊び続ける。

なぜか。

それは、意味あること、価値あることなんて度外視で、「面白い」かどうかで動いているからだと私は思う。

「面白い」と没入する。体育の時間は没入を許す時間が設定されていないことが多い。

止めないと遊び続けることを同じように、ひたすらやり続ける子どもが体育の時間に見られてもよい。いやむしろ、そういった時間を提供できないと、体育は技能ありきのものになってしまうだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?