本当の国際協力って?〜ミンダナオの子ども達に教えてもらったこと〜

こんにちは!

今回執筆するのは、NGO法人ミンダナオ子ども図書館(MCL)スタッフとして活動している西村奈々子です。今回は、私がミンダナオで変えてもらった国際協力の概念。子ども達に教わった大切なことについて綴ります。

教えてもらった大切なこと

私は大学で、国際協力を学び、その中で先進国が途上国に何かをしてあげるというような感覚を覚えました。けれどその国際協力のあり方に違和感を感じ、同時期にフィリピンを始めとする、東南アジア諸国やアフリカ諸国の貧しい地域を実際に訪れました。そこには確かに、金銭的に厳しい生活を余儀なくされている人々の姿がありました。ですが、それ以上に印象に残ったのは、一人ひとりの「生きる力」や「心の豊かさ」でした。

貧しくても、今日を生きることがやっとでも決して生きることを諦めない。懸命に生きる姿に、私の方が勇気をもらいました。私も、もっと懸命に生きたい。ただぼーっとすぎていく毎日を過ごしているのでは、この命がもったいない。そんな風に奮い立たされた経験こそが、思い返すと今の道(フィリピン現地NGOに就職)へ進む原点だったように思います。

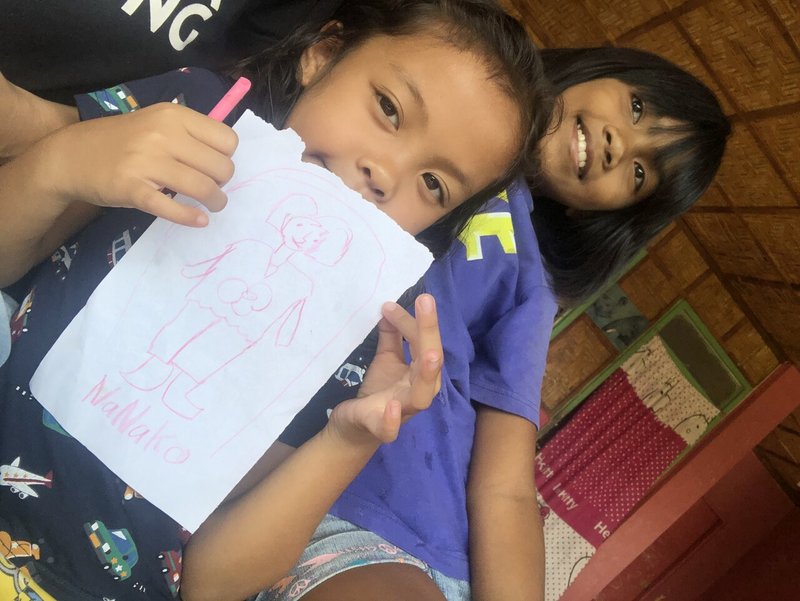

MCLを訪れ、子ども達から本当に多くのことを教わりました。そこで出逢った子ども達は親が戦争で殺されてしまっていたり、極貧で家庭が崩壊した子ども達がほとんどです。今もなお紛争が起こるミンダナオで、そのような壮絶な経験をし、心に深く傷を負った子ども達。ですが、彼らも生きることを決して諦めていませんでした。私を出迎えてくれた子ども達は笑顔で話しかけてきてくれました。そして、私のことをアテななこ(ななこお姉ちゃん)と家族として出迎えてくれたのです。

MCLの本部では、奨学生として学校へ通っている子ども達やスタッフ、約80名が共同生活をしています。宗教や、文化、背景は一人ひとり違います。ですが、その違いを子ども達は尊重し、みんな兄弟姉妹。一つの家族として生活しています。子ども達は「さみしくないよ!みんながいるから!」と口を揃えていいます。MCLでは、ご飯はみんなで囲んで食べる。家事もみんなでお話ししながらする。一緒に遊んで一緒に眠る。何をしていても温かさを感じる生活がそこにはありました。私自身、日本でお金に困らず恵まれた生活をしていてもどこか寂しく、孤独を感じることがあります。でも、ミンダナオでは、「一人じゃない!」心からそう思えました。ミンダナオの人々は、心の豊かさを知っている。だからこそ、ここにいると私の心が癒されてゆく、そんな風に感じました。

本当の国際協力って?

座学で勉強していたときは、してあげることが国際協力のような認識でした。けれど、ミンダナオを訪れてみて、彼らに救われ、いろんなことを教えてもらったのは私の方だったのです。国際協力ってもっと、お互いに足りないものを補い合うものであるべきで。“協力“の文字の通り、お互いに手を取り合ってするものなんだ。

ミンダナオでは、紛争で犠牲となる人々がいたり、金銭的に貧しく厳しい生活を余儀なくされる人々がいる。

日本では、心の病気で苦しむ人々がいたり、デジタル化される社会で人と人との温かい繋がりが感じられにくい。

などなど、、ミンダナオと日本は違った問題をたくさん抱えています。その問題を手を取り合って、一つずつ解決ゆく。そんな国際協力をしたい!

今の私の大切な夢の一つです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ぜひまた読んでくださいね:)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?