バスケ戦術原論②DF原論としてのTandemとRotation

こんにちは、現代バスケットボール戦術研究(MBTR) @MBTResearch です。(ブログ / togetter/YouTube)

[ ※これまでの記事はマガジンから→「現代バスケ戦術研究ノート」、「プレイブック・マガジン」 「バスケットボール・ドリルまとめ」 ]

前回はより抽象的な、バスケ戦術の基礎の基礎、いわば原論を論じることを試みました。

前回はオフェンスに関する原論であったので、今回はマガジン第20回として、ディフェンスに関する原論を展開していこうと思います。

①ディフェンス原論:得点期待値からの逆算

バスケットボールは、もっともシンプルなところでは、自分の得点が相手の得点を上回ること、ひいては自分側が一層得点し、また相手の得点を一層防ぐことが求められることが自明でしょう。

ディフェンスからその目標に接近するには、相手の得点期待値をどれだけ抑制できるかが極めて重要になります。

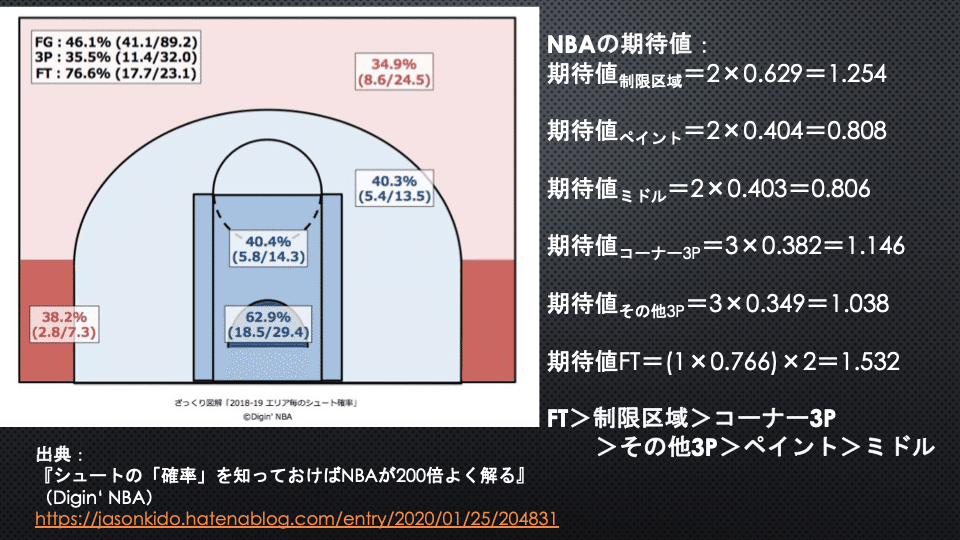

となれば畢竟、得点期待値の高いシュートやショットポイントはどこかという議論がやはり重要になって参ります。

人口に膾炙したところですが、FT>制限区域>3pt>2ptという基本の特定期待値があり、それにアジャストしたDF哲学が必要となります。

ここからディフェンス戦略を逆算していくと、①制限区域での失点を防ぎつつ、②オープン3ptを妨げて、③かつその際にファウルしない(FTを奪われない)ような無理のないDFシフトを構築する、という形になるでしょう。

それを具体的に成立させるのはどんなフィロソフィーか?

もちろん、たった一つのアンサーはないでしょうが、私なりの一考察を以下に論じます。

ここから先は

1,976字

/

11画像

現代バスケ戦術研究ノート

¥990 / 月

バスケットボール戦術についての研究ノートを掲載。 月1-3回程度更新。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?