【解説記事】4Cヨーリオン徹底解説!③サイドボードとその他カード解説

前回の記事の続きです。

過去2回にわたって、【4Cヨーリオン】について解説してきました。

第一弾はこちら

こちらでは、【4Cヨーリオン】とは何たるかを解説しています。

第二弾はこちら

こちらでは、メインデッキの採択について解説しています。

今回の記事では、サイドボードに採用したカードの解説と、良く採用されているカードについての解説をしていきます。

また、似たような形で「自由枠に採用されているカード」を解説されている記事も見かけたので紹介させていただきます。

様々な意見を取り入れて、自分に合った構築にしてもらえればと思います。

サイドボード

サイドボードに関しては環境によるものが多い。

現在使用しているリストのサイドボードをもとに、その他よく採用されているカードについての考察をしていく。

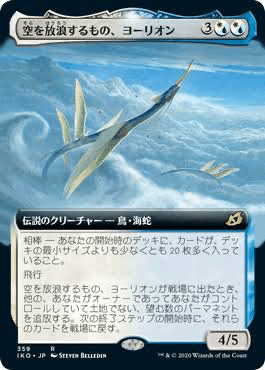

・《空を放浪するもの、ヨーリオン》相棒

前回の記事でも説明した通り、このデッキは相棒を使用している。

そのため、サイドボードの1枠は相棒に譲ることになる。

・《約束された終末、エムラクール》1枚

《孤独》、《創造の座、オムナス》によるライフゲイン、強烈な除去の応酬によりミラーマッチは非常に長引く。

気づけばライフが40vs40になっていることもよくある。

ここで求められることは「1枚で確実にゲームが終わるカード」だが、その役割を果たす。

《エラダムリーの呼び声》の分も考慮すると、一般的な構築よりも引き込みやすい。

ミラーマッチ以外にも長引きやすいマッチアップでは積極的にサイドインする。

しかし【アゾリウスコントロール】のような重コントロールでは、本体を打ち消された上、相手の手札は処理しづらいカードばかりで、結局プレインズウォーカーの忠誠度を下げる程度の役割しか持てないことも少なくないため、過信はできない。

コンボに対しても投入する。

このカードの能力で相手がかき集めたコンボパーツを全て空打ちすることで投了までもっていく。

コンボ相手にこのカードを出すためには《創造の座、オムナス》の力を借りなくてはいけないが、コンボ相手には比較的《創造の座、オムナス》が生き残りやすい。

「コンボ相手にこんなカード出している余裕はない」という意見もあるが、そもそもこのデッキはコンボに対して大きく不利がついているため、入れなかったら入れなかったでどのみち負けている。

上振れ展開を狙うことで不利マッチを拾うようにしている。

・《聖戦士の奇襲兵》1枚

所謂「ディッチャ枠」。

《エラダムリーの呼び声》を採用している関係上、クリーチャーであることが望ましい。

このデッキにとって最も致命的な置物が《倦怠の宝珠》のため、「場に残って解決される効果」では意味がない。

本来ならばブリンクシナジーを形成する《秋の騎士》を採用すべき部分だが、サイドボードとなると勝手が違う。

競合する相手としては《クァーサルの群れ魔道士》、《辺境地の罠外し》が挙げられるが、《エラダムリーの呼び声》込みで全てインスタントタイミングで解決できる点、【アミュレットタイタン】のような相手にクロックを刻める点からこちらを優先。

置物破壊としては《辺境地の罠外し》、各種インカネーションとのシナジーとしては賛美持ちの《クァーサルの群れ魔道士》の方が優秀なため、環境等を見ながら変わっていくことになる。

・《冥土灯りの行進》1枚

追加の除去であり、ディッチャでもある。

《血染めの月》や《倦怠の宝珠》など致命的な置物はあるものの、必ずしも相手はサイドインしてこないし、必ずしも引き込んでこない。

通常のディッチャの場合は「腐る」という裏目を持っているが、このカードならクリーチャー除去としても機能するので腐りづらい。

普通のビートダウンデッキにクリーチャー除去札としてサイドインし、万が一致命的な置物が置かれた際にも対処可能な状態を作っておく。

役割としては黒緑系のデッキが使う《突然の衰微》や《暗殺者の戦利品》に近い。

・《狼狽の嵐》1枚

《暴力的な突発》から動いてくる【リビングエンド】や【カスケードクラッシュ】には普通の打ち消しが効かない。続唱タイミングが相手ターンのエンドステップなため、《否定の力》のピッチ条件を満たすからだ。

すなわち、「カウンターを構えながら続唱を打ってくる」ということ。

そのためこちらの打ち消しも「打ち消されないもの」である必要が出てくる。

同様の性能を持つものとして《ドビンの拒否権》が挙げられるが、マナコストの軽さからこちらを優先。カウンターを構える際は最小限のコストで運用したい。

ほぼほぼ続唱系の専用サイドボードであるため、場合によっては他のカードに変えても良い。

一般的なコントロール相手には「賞味期限が短すぎる」ため入れない方が良い。

打ち消せるものがインスタント・ソーサリーのみであるという点も踏まえて、基本的には対コンボ用のカードだ。

・《否定の力》3枚

一方、こちらはコントロールに対しても有効に機能する。

コンボに対してはピッチキャストで隙を作らずに構えることができ、コントロールに対しては追放効果で再利用を許さない。モダンの歴史を塗り替えた妨害カード。

基本的にはコンボに対して投入する。

コントロールに対しても強く出れるが、ピッチキャストをするとリソースが減り、結果的に不利になる可能性が高いので注意が必要。

【エルドラージトロン】はクリーチャー主体のビートダウンデッキだが、インカネーションの存在から盤面の睨み合いになりやすい。その状況を打開できるカードが《精霊龍、ウギン》、《全ては塵》に限られるため、盤面に蓋をする意味で投入する。

純粋な【ウルザトロン】も、最近ではフィニッシャーをエルドラージから《大いなる創造者、カーン》に移してきているため、有効に機能する。

《絶え間ない飢餓、ウラモグ》、《引き裂かれし永劫、エムラクール》はゲームを終わらせるが、《ワームとぐろエンジン》は《孤独》で対処できる。

《空を放浪するもの、ヨーリオン》がピッチコストになるので、相手が直近で動くかどうか怪しい場合は《空を放浪するもの、ヨーリオン》を手札に加えておくというのも手。

・《黒曜石の焦がし口》1枚

対トロン系統最強カード。

【ウルザトロン】はセットされる土地が基本的に無色絡みで、多くの場合このカードは2〜3マナで運用される。

場に出た時にはウルザランドを割り相手のテンポを著しく妨害、その上本体は飛行4点クロックと速やかにゲームを終わらせるパワーを持つ。

一度テンポを損ねた相手には《空を放浪するもの、ヨーリオン》まで繋げる余裕が生まれるため、見た目以上の速さ、妨害性能が出る。

《儚い存在》、《修復の天使》、《空を放浪するもの、ヨーリオン》が組み合わさればグッドゲームだ。

過去に「対トロン」系カードは幾つも刷られてきたが、ここまで致命的なものはなかった気がする。

「土地を破壊する」という性質上、土地に重きを置く土地コンボ系統には基本的にサイドインされる。

また、コスト軽減の都合上、無色マナを多用するデッキにも同様にサイドイン。

しかし、【ウルザトロン】以外には使いづらい面が目立ってしまう。

具体的には、

1.使用される無色マナは全土地の半分程度の為、軽減されるマナが良くて2マナ程度にしかならない.

2.ウルザランド以外で明確に割りたい土地が存在しない。(《ウルザの物語》、《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》、《墨蛾の生息地》程度)

ここで注目したい点は、《ウルザの物語》に関しては“効率的に割れるタイミングが置かれた次のターンにしか存在しない”こと、《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》に関しては“勝つターンにしか置かれないこと”の2点。

このように適切にこのカードを運用できるタイミングが少ないため、サーガ系デッキにはサイドインしない。

【アミュレットタイタン】はバウンスランドと《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》、《ウルザの物語》、【ハンマータイム】は《ウルザの物語》と《墨蛾の生息地》が存在するため、1枚はサイドインしておきたい。

しかし、2度も3度もキャストするタイミングは無いため、2枚はいらない。

【ウルザトロン】に対しては複数枚欲しくなるが、それ以外のデッキには1枚で十分。

使う場面の少ない2枚目をサイドボードに忍ばせることに違和感があるが、その問題点を「《エラダムリーの呼び声》による嵩増し」という方法で解決している。

もちろん2枚目の《黒曜石の焦がし口》があれば【ウルザトロン】に対して完全に蓋をできる場面が増えるが、1枚でも十分な働きをする。

ここでも《エラダムリーの呼び声》を採用している利点が生きてくる。

必要以上の枚数を「引き込みたいから」と言う理由だけで採用しなくて済むようになるわけだ。

・《忍耐》1枚

能力によって、墓地を利用するデッキを牽制する。

ピッチキャストの都合上、あまり隙を作らずに運用することができる。

墓地利用デッキは高速コンボになりがちなので、このテンポ感は非常に大事。

また、3/4「到達」というスペックはピンポイントで《ドラゴンの怒りの媒介者》を止めてくれる。

「瞬速」も相まって、《ドラゴンの怒りの媒介者》系のデッキに対して非常に心強い存在である。着地時に1度《ドラゴンの怒りの媒介者》を弱体化させ、その後は攻撃の手を止めてくれる。

このカードで序盤を凌ぐことで5マナ域まで繋げて勝つことが多い。

墓地バウンス能力により《濁浪の執政》を許さず、「到達」により《ドラゴンの怒りの媒介者》を許さないため、【カウンターモンキー】に対する勝率は非常に高い。

話を墓地バウンスに戻すと、マナコストがかからないとはいえ1度きりの使い捨て効果なため、【ドレッジ】のような墓地肥やしに特化したデッキには効力が薄いこともある。

一方、【リビングエンド】に対しては“自身が墓地に行く”という「想起」の特性上、「墓地妨害」と「壁」の2つの役割を持てる。

【ライブラリーアウト】に対しては自分の墓地をライブラリーにすることで延命することができる。

依然として不利な相手だが、これで時間を稼ぐことで捲り返すことができるかもしれない。

《エラダムリーの呼び声》の関係上、メインに入っていても問題ないのだが、かといって効果的に機能する相手は限定的でただの「3/4瞬速到達」に成り下がってしまうためサイドのみの採用にしている。

・《活性の力》2枚

これもまたピッチコストにより超高速化している環境でこのデッキが生き残れている理由になるカード。

【8cast】のようなオールインアグロ、【ハンマータイム】のようなコンボビート、【アミュレットタイタン】のような土地コンボなどなど…

アーティファクトを利用したアンフェアなデッキが蔓延っているためサイドイン率は非常に高い。

アーティファクト主体のデッキは《ウルザの物語》を併用することが多いため、キーとなるアーティファクト、《ウルザの物語》を同時に破壊し、3ターン目付近でゲームが決まることもある。

とにかく相手にとっては致命傷となり得るカードなため、極力通したい。

明らかにカウンターを構えているような状況で無闇矢鱈に打つようなことは避けたい。

ピッチコストとして緑のカードが必要なため、《豊かな成長》を使わずに温存しておくことも多い。こちらも無闇に使用しないように注意。

ある程度現実的なターン数で通常キャストも可能になるため、中盤以降はひたすらに構え続けることもある。リソースが枯渇することで勝てるゲームが勝てなくなるというのは悲しいので、無理なピッチ運用はしないようにする。

このようなゲーム感の時に《氷牙のコアトル》や《孤独》のような瞬速持ちが効率良く機能する。

・《大祖始の遺産》2枚

墓地コンボ及びミッドレンジを見た1枚。

最近のミッドレンジは墓地を多用するため、このカードで積極的にリソースを削っていきたい。

【ジャンドサーガ】に対しては、《ドラゴンの怒りの媒介者》や《タルモゴイフ》に対する抑止力となる。

【カウンターモンキー】に対しては、常に墓地を削り続けることで《濁浪の執政》の着地を遅らせる。

【グリクシスシャドウ】に対しては、自分の墓地を減らすことで《湖での水難》をケアして《創造の座、オムナス》、《孤独》等をプレイできる。

このカードに関しては、まだ使用経験が浅いため、枚数やそもそもの採用の是非などについては検討中。

その他よく使われるカード

ここからは【4Cヨーリオン】に採用されることが多いカードに対してコメントを残していくが、そもそも使用したことがないカードがほとんどなため、間違った解釈等があることを承知してもらいたい。

・《反復の表現》

青のドロー、赤の衝動的ドローを掛け合わせた結果、モダンフォーマットですら圧倒的なアドバンテージを供給するパワーカードになった。

基本的に青赤系のデッキには“入れ得”なカードだが、今回はその枠を《エラダムリーの呼び声》に譲った。

一番の要因は要求されるマナベースの難易度。

《エラダムリーの呼び声》の項でも述べたが、緑白タッチ青赤で構成されているこのデッキにとってタッチカラーの2色を要求されることは非常に厳しい。

《氷牙のコアトル》の都合上、極力氷雪土地を集めたくなるし、その場合には《冠雪の平地》と《冠雪の森》が優先される。いずれも青でも赤でもない。(《冠雪の平地》が優先されるのは《孤独》が(白)のダブルシンボルなため)

そして、キャストできるカードの受けの広さからギルドランドに関しては《寺院の庭》を優先的にサーチしたい。

このような状況下では、このカードの強さを存分に発揮できないと判断した。

特に顕著に響くのが「ツーアクションを取れない」時。

場に青い土地が1つしかないときは、見つけた《時を解すもの、テフェリー》を唱えることができない。

これはサイドボード後に色濃く表れ、手札に加えた《否定の力》を通常キャストできない時が多々あった。カウンターを引き込むことができる点が魅力的なカードなのに。

次に気になった点が引き込めるカードのブレ。

3ターン目に打って土地をサーチできればアドバンテージを稼げるが、土地も1マナカードも無い時はソーサリーになった《予期》に成り下がる。

ゲーム後半でもその時に欲しいカードが確実に手に入るわけではない。

その点、《エラダムリーの呼び声》は確実にクリーチャーを引き込める上に、2ターン目のエンドステップにも打てる。

《創造の座、オムナス》をサーチすれば増える手札の量は《表現の反復》と同等だ。

・《広がりゆく海》

《空を放浪するもの、ヨーリオン》とシナジーするパーマネントであり、土地コンボに対する牽制となるカード。

他の土地コンボ対策に比べると丸さが目立ち、サイドボードよりもメインボード向けのカードである。

《夢の巣のルールス》の禁止に伴い、【ジャンドサーガ】や【ハンマータイム】のような《ウルザの物語》を使うデッキが減少したため採用を断念。

また、このカードは2マナだが、「2マナ域」としてはカウントできない。

基本的に初動はフェッチランドセットからになるため、先攻2ターン目での相手の盤面はフェッチランドのみとなりやすいためだ。フェッチランドを対象にこのカードを貼ろうとしてもフェッチ効果でフィズらされてしまう。

初動の安定という意味でも、極端に土地コンボが環境にいない限りは採用しづらいカードだろう。

・《対抗呪文》

非常に扱いやすいカウンター呪文であるが、その分要求されるマナが重い。

《表現の反復》を採用しなかった理由と同様である。

採用した場合には、《永遠の証人》、《儚い存在》と合わせて少ないマナ数で「詰み」まで持っていける。

・《時間のねじれ》

5ターン目に《創造の座、オムナス》からフェッチランドと合わせて出すことで、《創造の座、オムナス》を保った状態で次のターンを迎えることができる。

実質勝ちである。

《永遠の証人》と合わせることでも「実質勝ち」という状況まで持っていくことができるため、このデッキにとってはフィニッシャーとなるカードだ。

しかし、80枚デッキな上にソーサリーであるため、手札に来る確率がリターンに見合わないと判断して不採用。

・《平穏な茂み》

俗に言う、「サイクリングランド」

《レンと六番》と組み合わせることで毎ターン追加のドローができることになる。

しかし、土地としての性能は、“単色のタップインランド“と非常に悪く、《レンと六番》との組み合わせもマナが余る後半にしか使えない。

更には、土地としてセットしてしまうと《レンと六番》とのシナジーも見込めなくなる。

全体としてリターンよりもリスクの方が高いように思える。

・《地平線の梢》

こちらは「キャノピーランド」と呼ばれるもの。

先ほどのサイクリングランドと比べると、2色が出る上、アンタップイン。序盤は土地として運用し、後半は《レンと六番》と組み合わせたハンドリソースとしても運用できる。

と、さすがは高レアリティーと言った印象。

後半戦のリソース勝負では、有ると無いとで雲泥の差があるため、特にミラー戦では重要になる。

しかし、それ以外のマッチアップではペイライフが痛すぎる上に、デッキに1、2枚しか採用されていないカードを都合よく引くことは難しいため非採用とした。

《ウルヴェンワルド横断》のような何かしら土地をサーチする手段があれば検討する。

・《敏捷なこそ泥、ラガバン》

モダン最高峰のクリーチャーはどのデッキに入っても強い。

単にアドバンテージを稼ぐだけでなく、《創造の座、オムナス》のターンを1ターン早めることもできる。

しかし、1ターン目に(赤)を用意するのは至難の技で、その後のゲーム展開に大きく影響することが多いため、見た目よりも運用しづらい。

しかし、カードパワーは確かなため、このカードを的確に運用するためにマナベースを整え、採用カードを変更させることも十分にあり得る。

・《耐え抜くもの、母聖樹》

マナベースとして計算できつつも、《ウルザの物語》、《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》、《シガルダの助け》、《イリージア木立のドライアド》、《精力の護符》、また、サイド後の《倦怠の宝珠》と言ったカードを対策できる。

更に《レンと六番》で再利用可能なため、一部のデッキは勝ち筋を無くすこともあり得る。

しかし、《レンと六番》と組み合わせるには不確定要素が多すぎる上に、土地として置いても(緑)しか供給されず、ディッチャ効果も限られた相手にしか効果が無いため採用を断念。

《地平線の梢》と同じく、《ウルヴェンワルド横断》のような土地をサーチできるカードがあれば真っ先に採用を検討する。

・《夏の帳》

一部のデッキには強烈に刺さる一枚。

如何にも「サイドボードカード」である。

『モダンホライゾン2』の発売以降、《虹色の終焉》、《邪悪な熱気》の影響により、除去が白や赤に偏重してきている。

「黒いだけ」のデッキなら良いが、大抵の黒いデッキは赤を相棒に添え、《邪悪な熱気》を除去として使用してくる。

【アゾリウスコントロール】も《致命的な一押し》のために黒をタッチする必要がなくなり、純粋な白青構成のものが主流だ。

そのため、「除去から守る」と言う役割を持たせづらく、「ハンデスから守る」、「打ち消しから守る」の2点のみの運用方法となりつつある。より一層局所的なカードになった印象がある。

これらのカードは「賞味期限」が存在するカードであり、なおかつデッキに占める比重があまり高くないという点から、うまく噛み合わなくてこちら側の《夏の帳》が腐る状況もあり得る。

今後、《致命的な一押し》を越える黒い除去が現れたら評価が変わるかもしれない。

『ニューカペナの街角』の影響を受けて

この度、最新弾が発売となった。

今回は孤3色をフューチャーしたセットであり、採用を検討できそうな気もするが、

ある程度のシナジーを持ったデッキであり、単品のカードパワーも重視されるため、他のカードを退けてまでデッキに籍を置くカードはないかもしれない。

注目しているものは以下

・《魔道士の従者》

場に出た段階で隣に妨害を置けるため、各種ブリンクカードと相性が良い。

こちらが構えている分を相手にも要求する、と互いに要求されるマナ数が等しいため、テンポを取ることは難しいかもしれないが、コンボデッキ相手には完封することもできそう。

・《断れない提案》

こちらも対コンボのカード。

《否認》は2マナを構えておくことが負担になる。

1マナなら余裕ができるかもしれない。

・《スパーラの本部》、《ジェトミアの庭》

孤3色のトライオームの内、採用できるもの。

デッキ自体が白緑タッチ青赤の構成となっているため、白と緑を供給できるトライオームは優秀。

しかし、前述の通り、初動で置きたい土地は《ラウグリンのトライオーム》である。他のトライオームだと特定の組み合わせの色に対する受けが取れない。

そのため、入れ替えるとすれば《ケトリアのトライオーム》であろう。

《激情》、《鏡割りのキキジキ》や《稲妻》を絡めたツーアクションの都合上、赤マナの方が重要性が高いため《ジェトミアの庭》を優先したい。

トライオームはサイクリングの都合上、マナフラッドに強い性質を持っているので土地を引きづらいと感じれば3枚目、4枚目の採用も視野に入る。

終わりに

と言ったところで今回の記事を終わりにします。

多くは語ったものの、まだまだ自分でも実践できていないものや、間違っている認識もあると思います。

何かお気づきの際はコメントで教えていただけると幸いです。

Twitterもやってますのでそちらでも批判を受け付けております→@mazenemaze

普段はあまりMTGに関する記事を書きませんが、気に入っていただけたらnoteのフォローもお願いします(^-^)

サポートとかいただけたら泣いて喜びます!!

では、また次回の記事で!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?