【解説記事】4Cヨーリオン徹底解説!②デッキリスト編

前回の記事の続きです

前回は4Cヨーリオンの基本についてお話ししました。

今回の記事では現在僕が使っているリストのカードについて、採用理由等を説明していきます。

ご参考までに。

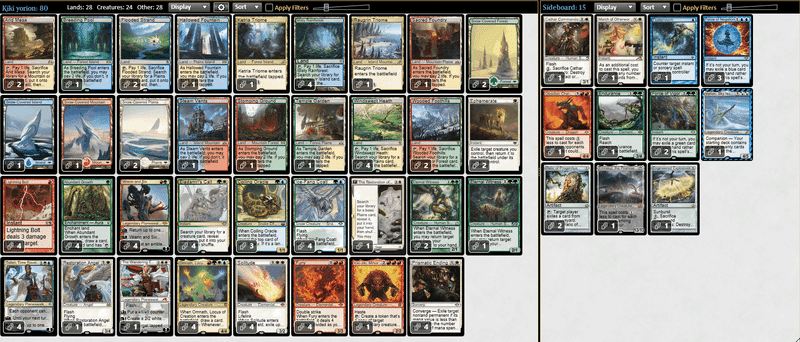

デッキリスト

こちらが現在使っているリスト

使用感だったり、環境によって細かい構築は変わるし、同じ【4Cヨーリオン】でもいくつかの派生系が存在したりもする。

好みやプレイスタイルによって構築は変わると思うので、各人に合わせて参考にしてもらえれば幸いだ。

現在使用しているものは、「キキジキコンボ」を組み合わせたもの。

この辺の理由も後々に記述していく。

かなり長くなるので、今回の記事ではメインデッキにのみ焦点を当てていく。

サイドボードについては次回の記事で解説の予定

メインデッキ

相棒を《空を放浪するもの、ヨーリオン》にしている関係上、80枚になっている。

80枚デッキについての雑感を簡単に記す。

過去に八十岡翔太プロが「80枚デッキの4積みは60枚デッキの3積みに近い確率」といった言った旨のツイートをしていた。

恐らくその通りなのだと思う。

実感としても、“4積みのカードはそれなりに引く”

よく2ゲーム連続で2ターン目に《レンと六番》をキャストして、「80枚デッキなのに・・・運がいい・・・」と文句を垂れる人がいるが、そう言うものだ。

問題となるのはサイドボードで、流石にここは無視できない確率になってくる。

メインボードに関しては“似たような役割のカードを重複させる”と言う手法が取れるが、サイドボードに関しては枚数上限の関係上、それができない。

「メインたくさん積んでるからサイドの枠も増やしてあげるね」とはならないのだ。

特定のカードを引く確率を上げるためにはサイドボードから多くのカードを投入しなくてはならない。

そのため、モダンという多岐に渡るデッキが存在するフォーマットながらもいくつかのデッキを切らなくてはならない状況になる。

相棒

相棒は《空を放浪するもの、ヨーリオン》。

インカネーションと強烈なシナジーを形成し、汎用枠として採用されている《氷牙のコアトル》、《永遠の証人》とも噛み合いを見せる。

それだけでなく、単体のスペックが4/5飛行と優秀でフィニッシャーとなり得る。

コントロールデッキによくある「コントロールできているけど、フィニッシャーを引けずに負け」と言う残念な事故を回避している。

また、ロングゲームを見越す構成上、「息切れしない」という点も重要になってくる。

このカードはコントロールデッキが求める要素を多分に満たしていることとなる。

若干だが、80枚デッキにすると言うことは【ライブラリーアウト】に対する耐性もつくことになる。

また、この4/5というサイズは、【カスケードクラッシュ】が生み出すサイトークンを受け止めることの出来る点も重要。

対【カスケードクラッシュ】戦では、《空を放浪するもの、ヨーリオン》を手札に加え、場に出すと言う手順を踏めるだけの余裕がないと言うもの事実だが、逆に言えば、《空を放浪するもの、ヨーリオン》が定着すればかなり勝ちが見えていることになる。

《氷牙のコアトル》や《永遠の証人》を廃し、《ドミナリアの英雄、テフェリー》、《精神を刻む者、ジェイス》を導入しつつ《孤児護り、カヒーラ》を相棒にしたよりコントロールに特化した型も存在する。

土地

マナベースについて。

フェッチランド14枚+被フェッチランド14枚を採用。

僕は「フェッチあるのにフェッチから持ってこれる土地が残ってない!!」と言うパターンが嫌いなため、フェッチ数=被フェッチ数としているが、色が揃わないとゲームにならないため、もっとフェッチランドを増やしても問題ない。

フェッチランドからサーチできる3色土地、通称「トライオーム」

デッキの性質上、多くの色を強要してくるためトライオーム2種は必須。

採用されている2マナ域が全て(緑)+αのマナコスト要求なため、(緑)以外を用意できる《ラウグリンのトライオーム》は最重要土地となる。

《ラウグリンのトライオーム》→《冠雪の森》と動けると、2ターン目に要求される全ての色を用意しつつ、《氷牙のコアトル》の接死に向けての準備もできるため、この順番で土地を揃えて行くことが多い。

その他トライオームに関しては、採用されているカードに合わせて選んでいきたい。

ギルドランドはバランス良く色が出るように1枚ずつ採用。

「今手札にあるフェッチランド」からできるだけ多くの色にアクセスできるようにしたい。

《永遠の証人》の都合上、緑色のギルドランドから優先的に戦場に呼ばれる。

《氷牙のコアトル》の都合上、基本土地は氷雪になる。

《血染めの月》を置かれやすいデッキのため、《冠雪の平地》、《冠雪の島》、《冠雪の森》はほぼ必須。

《幽霊街》、《廃墟の地》、《流刑への道》、《暗殺者の戦利品》を食らった上で(赤)が必要となる場合、アグロデッキ相手に極力ダメージを受けない状態で《創造の座、オムナス》や《激情》に繋げたい場合などに《冠雪の山》を使用。

最序盤から(緑)を使用し、《豊かな成長》→《氷牙のコアトル》と言ったツーアクションや《永遠の証人》と言ったダブルシンボルを使うために《冠雪の森》は2枚あると良い。

お好みによって追加で基本土地を導入する。

現在は《孤独》の都合上、白マナを複数要求されるため、《冠雪の平地》を多めに採用している。2枚無いと《血染めの月》下で《孤独》をキャストできない。また、《永岩城の修繕》から《平地》を持ってくることが可能なため、この面でも《冠雪の平地》は複数枚欲しい。

《対抗呪文》を採用している場合は追加の《冠雪の島》が必要になることが多い。

サイクリングランド、ホライゾンランドについてはこちらで解説する

↓

(準備中)

クリーチャー

相棒に《空を放浪するもの、ヨーリオン》を採用している関係上、場に出たときに誘発する能力、通称「ETB」持ちが多く選ばれる。

また、《儚い存在》も同時に強く使えることとなる。

基本的にETB能力はアドバンテージを稼ぐ力があるため、「長期戦を戦う」というデッキのコンセプトとも合致する。

・《とぐろ巻きの巫女》3枚

追加の2マナ域として採用。

《氷牙のコアトル》の下位互換と言った印象を受けるが、土地が捲れた場合にはマナブーストとして作用するため、必ずしも下位互換とは言えない。

因みに土地はアンタップイン。

《儚い存在》を腐りづらくさせるため、クリーチャーの比率を高めたかった。

ブリンク効果と噛み合う2マナ域クリーチャーとしては能動的に使用できるため高性能。《前兆の壁》が比較対象として上げられるが、現環境において《敏捷なこそ泥、ラガバン》に対しての実質的な除去として機能する点、土地という否有効牌は即座に盤面に出て仕事をしてくれる点で《前兆の壁》よりも有用だと判断した。

土地が捲れた際のマナブーストはいち早く《創造の座、オムナス》、《孤独》ラインに到達するための一助となる。

《創造の座、オムナス》の上陸を追加で誘発させる点も覚えておきたい。

・《氷牙のコアトル》4枚

前回の記事で示した通り、“《創造の座、オムナス》まで耐える“が基本戦略となる。

その中で、2ターン目を埋めつつ、キャントリップによりデッキの安定性を向上させてくれると言う役割を担っている。

飛行を持っているため安定したダメージ源、安定したブロッカーとなる。

また、瞬速と言う能力も重要で青系コントロール相手にはテンポをずらしたアドバンテージソースとなる。

一方、《敏捷なこそ泥、ラガバン》系デッキに対しては追加の除去のようにも機能する。

「見えない脅威」のため、場合によってはマナを構えているだけで《敏捷なこそ泥、ラガバン》が殴ってこないこともある。

接死を持ってからは一人前で、《濁浪の執政》を止める強固なブロッカーとなる。

相手は殴るために《氷牙のコアトル》に除去を差し向けてくるが、これは1アドである。

このカードが接死を持つために土地を揃えることを意識しなくてはいけない。

全色出した上で、全ての2マナ域が唱えられるようになる《ラウグリンのトライオーム》→《冠雪の森》がベストな動きとなる。

しかし、あまり意識し過ぎるとデッキが回らなくなるので注意が必要。

殴ってこない相手に接死を持たせる意味はない。

・《永遠の証人》3枚

リソースを拡充するカード。

性質上、後半になればなるほど強い。

しかし、後半戦は《創造の座、オムナス》や《孤独》等がいるため役割を持たなくなることもある。

アグレッシブな相手には蛇足となるためサイドから抜けることが多い。

一方、除去を多用する相手にはジョーカー的な役割を担う。

ハンデスで渋々このカードを選ばれることが多い。

《エラダムリーの呼び声》を採用している場合は

2ターン目:《エラダムリーの呼び声》→《永遠の証人》をサーチ

3ターン目:《永遠の証人》で《エラダムリーの呼び声》をサルベージ

という動きをすることでリソースを確保しつつ盤面にブロッカーを置くことができる。

基本的に《エラダムリーの呼び声》は後半まで持っておきたいが、《エラダムリーの呼び声》を消費せずに3ターン目を埋めることができるので覚えておいて損は無い。

また、デッキ内に《修復の天使》と《鏡割りのキキジキ》が存在する場合、先ほどの動きの続きとして

《エラダムリーの呼び声》で《修復の天使》をサーチ

《修復の天使》で《永遠の証人》をブリンク→《エラダムリーの呼び声》をサルベージ

《エラダムリーの呼び声》で《鏡割りのキキジキ》をサーチ

と動くことで、時間をかければ《エラダムリーの呼び声》1枚から無限ダメージを決めることが出来る。

このカードが真価を発揮するのはブリンクカードと組み合わさった時。

《儚い存在》で《永遠の証人》をブリンク→墓地のカードをサルベージ

次のターンのアップキープ時に反復で《儚い存在》を唱え、再度《永遠の証人》をブリンクし、今度は《儚い存在》自身をサルベージする。

こうすることで実質的に無限枚の墓地を回収することができる。

この時に回収する墓地のカードを《時間のねじれ》にすることで無限ターンコンボとなる。

《空を放浪するもの、ヨーリオン》を使う際にも場にいて欲しいカードで、

《氷牙のコアトル》や《豊かな成長》のようなランダム性の高いアドバンテージよりもずっと信頼できる。

フィニッシャーである《空を放浪するもの、ヨーリオン》を処理されてしまった場合でも、《永遠の証人》を引けたら宇宙だ。

・《創造の座、オムナス》4枚

デッキのタイトルともなっていることもあるカード。

場に出た段階でアドバンテージを稼ぎ、土地を置くことに追加の効果が誘発する。

1回:ライフゲイン

2回:マナブースト

3回:直接バーン

ETB能力はミッドレンジやコントロールに対して、1回目能力はアグロに対して有効に機能し、2回目能力はコンボとも張り合えるスピードを生み出す。

3回目能力は誘発させることが困難なため、滅多に使われないが、逆に言えば使う時は相手にトドメを刺す時だ。

1個1個は良く見るテキストだが、ライフゲイン量、マナブースト量、バーンダメージ量いずれも数値が非常に大きく、1度誘発させるだけでゲームが大きく動く。

このデッキにおいて有効とされる理由は、

①ETB能力が長期戦を見据えている

②ライフゲイン能力で長期戦に持ち込める

③マナブースト能力がゲームスピードを一気に進める

といった点か。

一見すると③だけ他とニュアンスが異なっているように感じるが、「無駄に長引かせてしまい、相手に有効牌を引かせる時間を与えてしまう」と言った部分をケアできるため非常に重要。

理論的に説明しなくても、一度使えばとてつもない快感を覚えることがわかる。

カードゲームはぶん回っている時が一番楽しいが、意図的に、最も容易くぶん回りを再現できる。

また、アドバンテージ効果も、ライフゲイン効果もコンボデッキ相手には比較的効果が薄いため、このカード自体が必要ないように思えるが、マナブースト効果により対戦相手よりも先に決着をつけることが可能になる時もある。

基本的にコンボデッキは除去を切っているため、4ターン目ポン置きが肯定され、非常に再現性が高い。

【ウルザトロン】、【アミュレットタイタン】辺りは盤面を作るタイプのコンボデッキであり、即座にゲームを決めて来ないため、この点が顕著に現れる。

伝説のクリーチャーだが、デッキの核となる役割を持つ上、場に残ったときのリターンがあまりにも大きいため最大数を投入。

4ターン目に召喚→除去される→5ターン目に再度召喚、フェッチランドを置いて2回の上陸を誘発

と言った動きが可能となるため、手札でダブついたとしてもストレスは無い。

むしろ「除去をケアしている」と感じられるため嬉しくもある。

2回目の上陸効果の都合上、フリースペルのように感じがちだが、こちらのフェッチランド起動に対して《想像の座、オムナス》を除去されるとマナブーストの上陸が誘発しないので注意。

・《孤独》4枚

【4Cヨーリオン】が一線級となった要因。

ミッドレンジ〜コントロール帯のデッキにとってどうしても越えられない「アグロのぶん回り」に対して防衛力を1段階上げてくれた存在。

このカード、及び《激情》がそれに当たる。

確かに《創造の座、オムナス》まで繋がればアグロ相手に鉄壁の防御を敷ける。とは言え《創造の座、オムナス》は4マナ域のカードである。

しかもライフゲインができるのは上陸達成後。概ね5ターン目となる。後手の場合、間に合う方が珍しい。

そこまでの繋ぎをどうするか。

基本的には除去で相手をいなすこととなるが、ここには問題がある。

第一に、特定の相手には除去の意味が薄れる点。

コントロールやコンボが相手の場合、手札の除去札は基本的に死に札だ。

これはマリガンしているのと変わらない状態となる。

サイド以降はデッキが最適化されるが、辛いのはメイン戦。

アグロを見るために、大量の死に札を抱えてコントロールに負けることとなる。

《稲妻》のような最低限の役割を持てる除去を選択することもできるが、それも限りがある。

第二に、ゲームが終わらない点。

先ほども述べた通り、除去をしているだけではゲームは終わらない。

どこかでフィニッシャーが必要となる。

特に、最近のカードは単体の性能が高すぎて、1枚でゲームを捲る可能性を秘めている。

相手の盤面を除去し尽くしたが、トップデックされた《敏捷なこそ泥、ラガバン》がそのまま勝利まで走り続けることだってある。

コントロール側に求められることは、《流刑への道》を引きつつ、《瞬唱の魔導師》を引くという無理難題である。

第三に、相手の展開力が高すぎてそもそも除去が間に合わない場合があること。

【エルフ】、【鱗親和】、【ハンマータイム】、【マーフォーク】…

数枚の除去では間に合わないデッキは上げればキリがない。

ここで言う「間に合わない」は「枚数が足りない」と言うよりも、「マナが足りない」と言うことの方が多い。

十分な数の除去は引けたが、打つ余裕が無く負けてしまった。

そういった展開に陥りがちだ。

《孤独》はこれらの問題を1枚で解決している。

3/2というスタッツはアタッカーとしても申し分なく、腐る相手が殆どない。

6ターンクロックとして見做せる上に、瞬速持ちの為、「除去を構えながら、相手が何も行動を起こさなければクロックを用意する」と言った器用な立ち回りまで可能となる。

更に特筆すべきは異常なマナコストの軽さ。

ピッチコストによる「想起」はモダンと言うゲームを変えた。

相手の先攻1ターン目にすら手札さえあればキャスト可能である。

これにより「間に合わない」ことが劇的に減った。

確かに手札リソースは消耗するが、そもそも負けていたかもしれないゲームである。続けられるだけ本望。後半まで繋げば十分捲れる。

更に更に、このカードの能力はETB能力。

《空を放浪するもの、ヨーリオン》のような「ブリンクカード」ともシナジーを持つという至れり尽くせりな効果。

運用についてだが、

基本的には通常キャストを行う。

異常な軽さを誇る“ピッチコスト“のため、クリーチャーとしての本体性能は弱々しいことが常だが、そこは「モダンホライゾン2」。そこらの5マナ域よりもスペックが高い。

ピッチコストは軽いものの、手札消費は非常に重たく、無闇矢鱈に使用するといくらリソース確保手段が多いデッキとはいえ、途端に息切れを起こす。

「今打つべきなのか」を常に考えながら使用していくことになる。

また、「絶対に除去をしなくてはいけない相手だが、もう少しだけ待てる」というときは相手のエンドステップに使わず、自分のターンまで待った方が良い。

トップするカードによってピッチで捨てるものが変わることになるし、そもそもピッチで唱えなくても良くなることもある。

マナがかからないということは「相手のエンドに打つ」という常識も覆るということだ。

このカードが白い点にも着目。

《空を放浪するもの、ヨーリオン》をピッチコストに充てることができる。

即ち、「ピッチキャストで捨てるための札が必ず手に入る」ということだ。

《孤独》が手札にあるときは、積極的に《空を放浪するもの、ヨーリオン》を手札に戻しておきたい。

・《激情》4枚

《孤独》と共に相手の盤面を崩し去るインカネーション。

「瞬速」の代わりに「二段攻撃」を持ち、より戦闘に特化したステータスを持つ。

二段攻撃の影響で6点クロックであり、相手がフェッチランドからショックインしていると想定すると3ターンクロックとなる。

《孤独》のように小回りは利かないが、圧倒的な戦闘力から、このカードの着地を以って投了されることが多い。

ETB能力は「4点割り振り」。

《孤独》と違い、プレインズウォーカーにも影響が及ぶので、《レンと六番》や《時を解す者、テフェリー》に対してコンパクトな回答となる。

また、他のインカネーションサイクルと違い、ダメージの与え方によってはピッチコストで唱えたとしてもアドバンテージを得ることがある。

特に《儚い存在》と噛み合ったときは強大で、一瞬にして相手の盤面が崩壊するが、そもそもそこまで展開されることも少なく、大抵の場合はオーバーキルとなる。

この点は先ほど上げた「除去が間に合わない」という問題点を十分過ぎるほど解決してくれている。

盤面展開系のアグロデッキは常に《激情》に怯えながら展開してくることになる。

一方、色としては多少使いづらく、このカードをピッチするために捨てることのできる札は《創造の座、オムナス》、《稲妻》、《表現の反復》らとなる。

【4Cヨーリオン】は「白緑タッチ青赤」という構成をしているため、赤いカードが少なめ。

その上、《創造の座、オムナス》はデッキの根幹となるカードのため捨てづらい。

《孤独》以上に「無闇矢鱈とピッチできない」存在である。というか、そもそもピッチしたくてもできないことが多い。

また、前述の通り「白緑タッチ青赤」なデッキにも関わらず、《激情》の要求マナコストは(赤)(赤)。

土地を置く際には注意が必要。

ここまで散々「戦闘面での強さ」を強調してきたが、《稲妻》で焼かれるので、すぐに除去されると思った方が良い。

・《修復の天使》1枚

《エラダムリーの呼び声》を採用している都合上、「キキジキコンボ」をタッチすることにした。

理由としては2点

①:ETB持ちが多数存在するため、比較的《修復の天使》、《鏡割りのキキジキ》の恩恵を受けやすい。

②:デッキの性質上、どうしても長期戦になりやすく、特に対コンボには不利となってしまう。即座にゲームを終了するカードが欲しかった。

ブリンクカードばかりになると要求される噛み合いも大きくなるため、《儚い存在》の枚数を減らしている。

《修復の天使》自体はクロックとしても有効に機能するので使用感はまぁまぁ。

一応、《氷牙のコアトル》とも合わせてコントロールやコンボに対して「構えながら動く」ということが可能になっている。

マナコストの関係上、インカネーション達とは噛み合わせづらいが、瞬速持ちのため《儚い存在》のようにピッチキャストとのコンボも可能。

6マナある状態だと《氷牙のコアトル》→《修復の天使》と動くことで予期せぬタイミングで急激にアドバンテージを稼ぐことができる。

前述の通り、《エラダムリーの呼び声》1枚で無限コンボまで持っていくこともできる

しかし、どれだけ褒めても結局は4マナカード。

その上、効果を最大限生かすためにはそれ相応の噛み合いも要求されるため使い勝手が悪い場面もある。

リスクを取る代わりにリターンを得るような存在。

特に「守り」として運用する際にはその重さが目立つ。

《儚い存在》は気軽に構えられたが、このカードは構えるには隙ができすぎるし、クロックとして優秀なため積極的に展開したくもなる。

とはいえ、《儚い存在》のように「手札で腐って負け」と言った事故にはつながらないため1枚だけ差し替えるというのは妥当かもしれない。

・《鏡割りのキキジキ》1枚

コンボパーツその2。

しかし、《修復の天使》のように単体としての使い道は薄い。

手札に来てしまえば明確な事故要因。

一応、ETB能力持ちと合わせる事でアドバンテージを稼げるし、最悪の場合は《激情》のコストとできるため、昔と比べたら大分使い心地は良くなった。

《氷牙のコアトル》と合わせてチマチマとビートダウンをし続けて勝ってしまうこともある。

(赤)(赤)(赤)を要求される点にも注意が必要。

《激情》に関してはトライオーム2種類を揃えるだけで自然と達成できるマナベースだったが、このカードは更にもう一個赤マナを要求してくる。

余裕のあるときにしっかりと「山」を持ってきておきたい。

特段書くことがないので、ご存じない方のために「キキジキコンボ」の概要を載せておく。

1:場に《修復の天使》と《鏡割りのキキジキ》を揃える。

2:《修復の天使》を対象に《鏡割りのキキジキ》を起動。

3:場に出てきた《修復の天使》コピートークンで《鏡割りのキキジキ》をブリンク。

4:《鏡割りのキキジキ》は速攻を持っているので、再度《修復の天使》を対象に効果を起動できる。

5:2〜4を任意の回数繰り返す。

6:十分な数の《修復の天使》トークンが揃ったところで攻撃する。(《鏡割りのキキジキ》で生成したコピートークンは速攻を持っているため即座に攻撃できる)

プレインズウォーカー

いくらクリーチャーが優秀でも現代のモダンでは張り合えない。

そこで追加の脅威としてプレインズウォーカーの存在が重要となる。

昨今のプレインズウォーカーは軽い上に強烈な効果を持っているため、追加の脅威としては優秀過ぎる。

・《レンと六番》4枚

【レンアンドオムナス】と呼ばれている要因のカード。

先攻2ターン目に着地した際の凶悪度は群を抜いている。

当たり前だが、2ターン目のベストアクションのためフル投入。

先ほど述べた通り、80枚デッキにおける4枚採用は60枚デッキにおける3枚採用と同程度の引き込み率だ。

伝説のカードはレジェンドルールの都合上、若干枚数が抑えられる傾向にあるため、60枚デッキだと3枚採用ということが多い。

つまり、引き込む確率としては60枚デッキと大差がない。

+能力は土地事故回避であり、後の展開で《レンと六番》の奥義が決まった際のリソースを確保するためにも使われる。

また、自分自身の寿命を伸ばすことになるので、間接的にゲームを長引かせることができる。

《レンと六番》と対峙した際には、ゲームレンジを見据えて盤面に直接手を出せない《レンと六番》を無視する方が効果的な事も往々にしてある。

ごく稀な例となるが、トライオームを使い回すことで毎ターンカードを追加でドローできるようにもなる。

また、このデッキに関していえば《想像の座、オムナス》下ではフェッチランドも4点ゲインスペルとして見ることができる。

+起動=4ゲインと捉えられる。

ー能力は《ドラゴンの怒りの媒介者》や《敏捷なこそ泥、ラガバン》を処理したり《稲妻》と合わせて4点火力として運用したりといった使い道がある。

4点まで出せれば《創造の座、オムナス》が圏内となる。

能力起動後の《時を解す者、テフェリー》を最もスマートに除去する手段にもなるが、それは相手も同じなので、こちらが《時を解す者、テフェリー》を使う際には注意。

また、プレイヤーにも飛ばすことができるため、残りのクロックを見て積極的にライフを詰めていった方が良い事もある。

奥義はアドバンテージを得るだけの効果なため、直接的な勝ちには結びつかない。

奥義を使用する頃には相手のリソースも膨れ上がっていることが多く、《レンと六番》の奥義が決まった上で投了してこないということはあと少しで勝てる場面だと相手が考えているからである。

そのため「負けないためのプレイ」を強いられることが多い。

基本的に奥義後は《稲妻》を複数回打ち速やかにゲームを終わらせることになる。

そのためのリソースを確保したいため、欲を言えば忠誠度8以上で奥義に入りたい。

何も影響を及ぼさない奥義よりもフェッチランド1枚分手札が増える方がありがたい事も多い。

・《時を解す者、テフェリー》4枚

インスタントタイミングを阻止するという効果は一気にゲームを簡単にする。

マジック:ザ・ギャザリングは本来、“どのような場面でも対戦相手が行動してくる可能性がある“という点が複雑なゲームたる所以である。しかし、対戦相手は「自分のターン(太字)」のみでしか行動できなくなるため、考えることが半分以下になる。

カウンター呪文に関していえば、性質上、必ずインスタントタイミングで唱えなくてはならないため、【ブルームーン】のようなカウンターだらけのデッキに対しては非常に効果的。

とはいえ、能力はインスタントタイミングで使用できてしまう。《サメ台風》には注意が必要。

また、「続唱」のような特殊なタイミングでキャストすることのあるギミックを根本から否定していくため、デッキによっては存在しているだけで強烈な妨害札となる。【リビングエンド】のような相手には積極的に探しに行きたい。

一方、・直接的な除去ではないため一時凌ぎにしかならない、・1度に1体しか対処できない、・インスタントタイミングで動くアグロデッキが少ない、といった理由からアグロ全般には効力が薄い。ソーサリータイミングでしか使えない《送還》に3マナは支払えない。

常在型能力については上記の通り。

【アゾリウスコントロール】は《虹色の終焉》でスマートに処理してくるので、出したからといって安心はできない。

少しでもアドバンテージを稼ぐためにー能力から入りたくなるが、相手のマナが立っている場合は《サメ台風》が襲ってくる場合もある。

極力無駄を排除しつつ、どちらかを割り切って運用しなくてはならない。

+能力は忠誠度を上げ、馬持ちを良くする程度の印象だが、相手のターンにも《虹色の終焉》が使えるようになるため意外と有用。

初動は+能力から入り、マナが回復して余裕がある状態でー能力を起動した方がリスクなく立ち回れることがある。

ー能力はテンポ面でこのデッキを支える。

1マナ域をバウンスしても即座に立て直されてしまうが、2マナ域以降だと相手の動きも大分鈍る。

先手3ターン目にー能力から入り、そのまま勝てることも珍しくない。

バウンスなので次のターンには再度召喚を許してしまうが、《濁浪の執政》のような追加コストを要求する相手にはバウンスも効果的。また、トークンなら完全な除去として機能する。

ー能力から入った場合はx=1の《サメ台風》、《レンと六番》のー能力で綺麗に処理されるため、相手の採用カードを予想してから初動を決めたい。

《虚空の杯》、《血染めの月》のような妨害札を一時的に無効化できるようにもなるため、他デッキに比べて妨害に強いとも言える。

特に《倦怠の宝珠倦怠の宝珠》はサイドボード以降かなりの確率で遭遇するため、ー能力を起動できる程度の忠誠度を維持していた方が良いことが多い。

・《放浪皇》1枚

単品でのカードパワーで採用。

瞬速でキャストできる点が非常に優秀。

コントロールやコンボ相手には、自分のターンで動くことが裏目になることが多い。

極力隙を作らずに脅威を展開できるというのは心強いものだ。

エンドステップにこのカードをキャストし、打ち消しを使わせた上で、返しのターンに《創造の座、オムナス》を狙う。

+1能力は戦闘向けなキーワード能力を持つインカネーションと相性が良い。

《孤独》は8点分のライフレース、《激情》は8点分のクロックとなり得る。

《氷牙のコアトル》、《空を放浪するもの、ヨーリオン》のような飛行クリーチャーは打点上昇の恩恵をモロに受ける。

6点のダメージだと思い込んで《激情》をブロックしなかった相手にとどめを刺すことにもなる。

このカードがインスタントタイミングで能力を起動出来る条件は「このカードが場に出た時」なので、《空を放浪するもの、ヨーリオン》でブリンクすれば、そのターン中に再度能力を起動できる。

スペル

《空を放浪するもの、ヨーリオン》と噛み合うもの、除去することにより時間を稼げるものが大半を占める。

デッキスロットは多いものの、動きに統一感を持たせたり、他のカードをシナジーを形成させたりと言った部分を考慮すると案外選択肢は多くない。

「序盤を凌ぐ」ということが何よりの命題なため、「軽い除去」は重点的に採用されている。

昨今の除去は非常に優秀でどんな相手にも腐りにくい。コントロールデッキの裏目が極限まで削られており、感服するあまりだ。

・《儚い存在》2枚

このデッキはこのカードとインカネーションとのコンボを軸とした【4Cエレメンタル】が母体となっている。

ある意味ではこのデッキを象徴するようなカードだ。

ブリンクカードの運用方法としては、

①相手の除去から自分のクリーチャーを守る

②ETB能力を使い回す

の2点となる。

このカードは「反復」の関係上、比較的ETB能力を使い回す部分に重きを置かれるが、「おまけのついた《潜水》」と捉えた方が賢い。

1マナで相手の除去を弾き、追加のアドバンテージを得られる。「+1アド」のカードだ。

特に、《創造の座、オムナス》のような無視できない存在を守れたら相手にとって被害は甚大。そこからゲームをまくるのは難しくなる。

(潜水画像)

そのような点から、極力このカードをちらつかせて泳がせた方が良い。

一方、この手のカードで困る点が「相手によっては腐る」ところ。

そのデメリットは「②ETB能力を使い回す」でカバーする。

有効牌を引き込み、速やかにゲームを終わらせることを意識する。

②として運用する際の注意点はこのカードにスタックして除去を当てられること。

非常に大きなアドバンテージ損となるため、欲をかいてドツボにハマらないようにしたい。

《儚い存在》でアドバンテージを稼がなくても十分アドバンテージは稼げる。

特別な使い方をする場面が2つ。

①《永遠の証人》を使った半永久ブリンク

②想起と絡むコンボ

①に関しては《永遠の証人》の項を参照。

時間はかかるが、贅沢を言わない限りは永遠と墓地のカードを利用し続けられる。名に恥じない。

②が【4Cエレメンタル】を構築させた要因。

想起能力解決前にブリンクすることで想起クリーチャーを場に残すことができる。

これにより、本来なら大きなコストを支払うはずのピッチキャストが最小限のコストで済むようになる。それどころかアドバンテージを得るような状況にも。

このコンボで現代のモダン環境を渡り抜くことになる。

この時に気をつけなければならないのが、通常のプレイよりもスタックで除去された時の被害が大きいこと。

こちらはインカネーションとそのコスト、《儚い存在》の3枚。

相手はインカネーションで除去されるクリーチャーと除去スペルの2枚。

アドバンテージを得る目的で打ったつもりが逆に相手にアドバンテージを取られてしまっている。ミイラ取りがミイラになる構図だ。

マナが寝ているからと安心してはいけない。環境には「インカネーション」がいる。

このカードは、このカード+場にクリーチャーが必要なコンボカードであるため、腐る場面も多い。

このデッキでは数少ない「単品で機能しないカード」である。

そのため、一般的には枚数が絞られることがある。

今回のリストでも、元々3枚を想定して構築した上に、《修復の天使》に1枚枠を譲って2枚の採用に留めた。

・《豊かな成長》4枚

4色という贅沢なマナベースを可能にしてくれる1枚。

マナフィルター系のオーラはいくらでもあるが、その中でもこのカードが採用されている理由はもちろん《空を放浪するもの、ヨーリオン》でブリンクできるから。

《アーカムの天測儀》ほどの小回りは効かないが、役割に対しての能力としては及第点。

その後の展開を考えると、最も初手に欲しいカードだと言える。

初動として貼ることで、その後のカードを全て受けられることになるし、いずれ《空を放浪するもの、ヨーリオン》で使いまわすことを考えると潜在的にアドバンテージを稼げていることにもなる。

このデッキでこのカードを使う意義として、色事故を防ぐだけでなく、色マナに苦慮することなく「氷雪基本土地」を持ってこれることが挙げられる。

《氷牙のコアトル》を使う関係上、「氷雪基本土地」を早めに揃えたくなるが、基本土地ばかり意識していると、色マナに不自由することになる。

このカードはそう言ったジレンマを解決してくれている。

サイドゲーム以降は相手の《血染めの月》対策にもなる。

本来ならば致命的となるパーマネントのはずだが、このカードが維持できている間は相手よりも色マナに不自由することがなくなる。

《アーカムの天測儀》が禁止された理由でもある。

相手があからさまに《血染めの月》を使おうとしている場合には基本土地ではなくギルドランドにエンチャントした方がその後の展開が楽になることもある。

細かいテクニックを上げるとすると、「自分のフェッチランドにエンチャントする」というものがある。

最終盤ではデッキ内の被フェッチカードが切れることでフェッチランド自体に役割がなくなることがある。

その場合でもフェッチランド自身にエンチャントすることで追加の土地としてカウントができるようになる。

《レンと六番》の関係上、他のデッキよりも遭遇する場面の多い展開。

また、ライフを支払うことなくマナが出せるようになるため対アグロデッキでは、頭にいれておくと吉

・《稲妻》4枚

運用の仕方は古の時代から変わらない。

除去として、そしてライフを詰める役割を持つ。

1マナの除去を重視している理由として《敏捷なこそ泥、ラガバン》の存在がある。

一瞬でテンポとアドバンテージ差が開いてしまうため、放置した時間が雪崩れ式に脅威となる。できる限り次のターンには除去しておきたい。

次点で《ドラゴンの怒りの媒介者》が除去対象。

赤いデッキが使う小物は「殴れるシステムクリーチャー」が多すぎるため、現環境では軽コスト除去が重要視されている気がする。

また、《戦慄の朗詠者、トーラック》はこのデッキにとってキラーカードとなり得る。

手札のフィニッシャーを落とされる上に除去のできない高打点が場に残ることになる。

《旋律の朗詠者、トーラック》を除去する意味でも「白くない除去」は重要なカードとなる。

ゲームが極限まで長引いた場合には《レンと六番》の奥義によるバーン勝利を狙うことになるので、終盤は極力手札に土地を残したい。

単品のカードパワーは他と比べると低く、採用枚数を絞っているリストも見られるが、「序盤を耐え抜く」というコンセプトをさせたかったため、4枚の採用とした。

・《エラダムリーの呼び声》4枚

ジョーカー的な役割の一枚。

《想像の座、オムナス》、《永遠の証人》、各種インカネーション、キキジキコンボ、サイドボード…

さまざまなカードに化ける。

インスタントで動けるという点が素晴らしく、相手の行動を全て見た上で最適なカードをサーチできる。

《想像の座、オムナス》に重きを置いているこのデッキにとって、その枚数を量増ししてくれる点は非常に重大。

また、無理なくキキジキコンボを運用できる。

一般的なリストでは《表現の反復》が採用されている枠にこのカードを採用。

・その時々によって最適なカードを確実に持ってこれる点

・インスタントタイミングで動ける点

・2ターン目にキャストできる点

・要求される色マナ

等々を鑑みて優先した。

直接稼げる枚数は《表現の反復》の方が多いが、このカードで呼んでくるクリーチャーがアドバンテージを稼いでくれるので、得られるアドバンテージ量は等しい。

2ターン目にキャストできるという部分も大きく、序盤をより無駄なく動けるようになる。

白緑タッチ青赤として構成されているこのデッキにとって(青)(赤)を要求されることは相当不便。

場にトライオーム、《寺院の庭》、《冠雪の森》と並ぶことが多く、《反復の表現》を唱えるためにトライオームを要求されてしまう。

もちろん、意識して序盤から色マナを揃えて行けばよいのだが、余計はストレスは少ない方がいい。ショックインによるダメージも軽減しやすくなる。

《エラダムリーの呼び声》は中心色の緑がマナコストに含まれていることが優しい。

・《永岩城の修繕》1枚

『神河:輝ける世界』からの一枚。

1章は《冠雪の平地》サーチ

2章はリアニメイト

3章は《オレスコスの王、プリマーズ》のようなクリーチャーに変身

全てが過去にない独特な効果となっている。

1章で確実に土地を伸ばせるようになる。

5マナまでは伸ばしたいので序盤の土地は嬉しい。

このカードのために《冠雪の平地》を2枚採用している。

2章のリアニメイトは「点で見たマナコスト2以下のパーマネント」なので土地、《レンと六番》、《氷牙のコアトル》、《広がりゆく海》らが対象。

2ターン目に出した《レンと六番》が対処されたとしてもこのカードで復活させることができる。追加の脅威として機能していることになる。

土地を戻した際には、インカネーションまでのターンを縮めることができる。

また、タイミングが合えば《想像の座、オムナス》の上陸3回目を誘発させることも可能。

この効果は手札コストを要求される為、その時に《レンと六番》のようなカードを捨てればテンポロスなく展開することが可能である。

3章の《修繕する建築家》はタフネスが4と戦闘面で非常に頼れる。

更には警戒を持っているため、「なんとなく攻撃」することができる。その際にもトークンが生成されるため雑なプレイに裏目がない。

驚くことに、ブロック時にもトークン生成可能。チャンプブロックで2ターン稼ぐこともできる。

変身して場に戻ってくるため、出た直後は攻撃できない点に注意。

・《虹色の終焉》4枚

モダン最高級の除去スペル。

《時を解す者、テフェリー》によりインスタントタイミングでの使用も可能になるため、より一層強さが引き立っている。

《虚空の杯》のようなカードがある場合、わざと収斂を強めて唱えることでケアできることは覚えておいた方が良い。

《稲妻》との優先度だが、ツーアクション取ることを念頭に入れ、手札で嵩張っている色の方から消費していくとくっつきが良くなることがある。

《豊かな成長》から黒マナが出る点に着目すると、このカードを5色収斂で唱えることができる。

《ドミナリアの英雄、テフェリー》や《激情》も除去可能。

以上、メインボード解説でした。

続いての記事でサイドボードの解説、その後メインボードに採用されることのあるカードについての解説、サイドボードに採用されることのあるカードについての解説と続けていく予定です。

質問等、僕のTwitterで受け付けます→@mazenemaze

もしよければnoteのフォローもお願いします!

もしよければサポートもお願いします!!

ではでは

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?