特別対策と焦り - 2022 J1 第6節 コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズ

この記事でわかること

浦和の特別対策

守備面での試行錯誤

焦りが見えた数的有利に立った後の展開

試合をコントロールすることの意義

浦和レッズサポーター間での議論活性化を目標に戦術を解説するマッチレビュー。今回はJ1第6節、コンサドーレ札幌戦です。

攻守に尖った特徴を持つ札幌相手には特別な対策が必要になります。ユンカーとモーベルグを同時起用した今節では彼らを中心に迫力のあるカウンターが再現できました。

守備面での工夫も多く見られ、それがカウンターにもつながっていたと思います。

一方で、最後は1人少なくなった札幌相手に勝負を決めるゴールを奪うことはできず。

1−1の引き分けは上位争いに留まりたい浦和にとっては不足感のある結果でした。

今回は浦和の守備面の対策を中心に、現地で見た情報も交えて解説します。

札幌の特徴と浦和の対策

ミシャが監督をしているチームは「ミシャ式」と呼称されますが、浦和でのミシャのチームと、現在の札幌のチームは別物と考えて良いと思います。

特に攻撃面において、かつて特徴的だった1トップ2シャドーによるフリックやスルーはほとんど見られません。

グラウンダーの縦のパスを刺すよりは、中盤以降で前を向いたら逆サイドの大外か裏に長めのボールを蹴ってきます。

サイド攻撃もコンビネーションを多用するよりは早めのクロスです。

後方で可変して4-1-5気味から始めることは共通していますが、その先はダイレクトにゴールに迫る展開を志向していました。

浦和としてはそういう展開と、今Jリーグで最も危険な選手の一人と言って良い金子をどう封じるかというのが守備における大きなテーマでした。

この記事はこちらのサイトから掲載しています!

中央を埋めて、サイドを切る

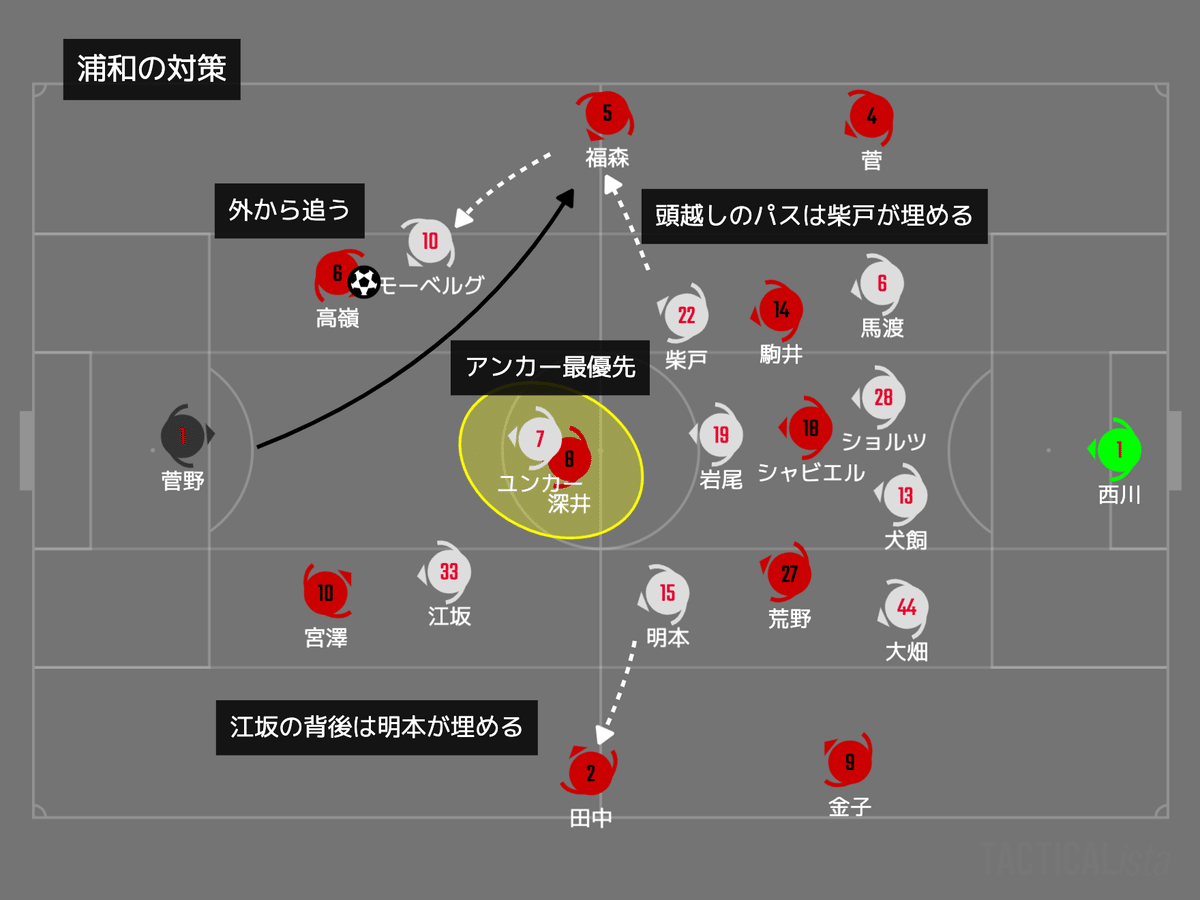

リカルドが選択した布陣は、インサイドハーフ(IH)に高負荷のタスクを課した4-3-3。

中央を使いつつ幅と裏を目一杯使ってくる札幌に対して、浦和は中盤3枚を中央3つのレーンに配置します。

その上で、WG、特にモーベルグが外からプレスを掛けることで幅を使った展開を抑制。

また、外と裏へボールを発射する起点をアンカーに許さないために、ユンカーは最優先でケアしていました。

一方でWGの裏、中盤の横にはスペースが生まれやすくなります。

そこをカバーする役割を担っていたのはIHで、中央を埋めてからWGの背後に出ていく役割を担っていました。

IHは負荷の高い役割で、豊富な運動量とプレーの連続性が要求されます。そのため、柴戸と明本がこの位置で起用されたわけです。

特に明本はかなり負荷の高いタスクでした。

札幌で一番危険な選手は金子です。大きなサイドチェンジが金子に出た際には大畑が出て行きますが、その場合は明本が下がって最終ラインに加勢。

中央から前、横、後ろと、この日の札幌対策を実現するために不可欠な存在でした。

対策は一定の成果

この対策は一定の成果を残したと思います。

一番避けたいのは、アンカー的な位置に入った高嶺や深井からサイドや裏に飛ばされることでした。

ユンカーのアンカー番に加え、中盤3枚が中央のレーンにいるので、札幌のシャドーを使った落としのパスでボランチに前を向かせることも抑制できました。

最終ラインからの発射は防げず

一方で、ユンカーが前に出て行かない分、札幌最終ラインに圧力がかかりづらかったです。

加えてシャドーがユンカーの横で顔を出すので、そこで時間を作りられ、最終ラインからサイドに飛ばされる場面はありました。

中盤が中央のレーンを塞ぎ、前線がサイドへの展開を防ぐ。

こうして追い込み、前への圧力を掛けるのが理想だったと思いますが、そこまでは表現できませんでした。

撤退守備は安定

アンカーから発射されるよりは受け手にボールが到着するまで時間があるので、中盤の撤退が間に合います。

一番警戒する金子に対しては、大畑の対応と明本のプレスバックが徹底されていました。

それでも突破される場面はありましたが、突破できる金子を褒めるべきかと思います。

守備配置から繋がるカウンターと試行錯誤

札幌は崩しの局面に入る際、ポジションを大きく崩します。

これは攻→守の切り替え時に穴になるリスクを抱えることになるので、セカンドボールを拾えればカウンターを仕掛けることができました。

守備時に一番前のプレスに出ているのはモーベルグ。ユンカーと2人でカウンターの起点になることができ、推進力もあります。

こうして進んだ先に江坂が絡み、札幌の弱点を突いたロングカウンターを発動するシーンは多く作れていました。

守備の試行錯誤

一方、22:20のプレーに象徴されるように、やはりユンカーの横に降りてくるシャドーで時間を作られ、最終ラインからサイドに振られる場面を連続的に作られました。

この直後のセット守備で、岩尾が深井まで出ていく動きを見せます。

自身がアンカーを見ることで、ユンカーを札幌の最終ラインへ押し出す効果を狙ったと思います。

うまくいっていない側面を即座に判断して、方法をチューニングする岩尾。こういうった面がピッチに置いておきたい理由かなと感じました。

方法の変更

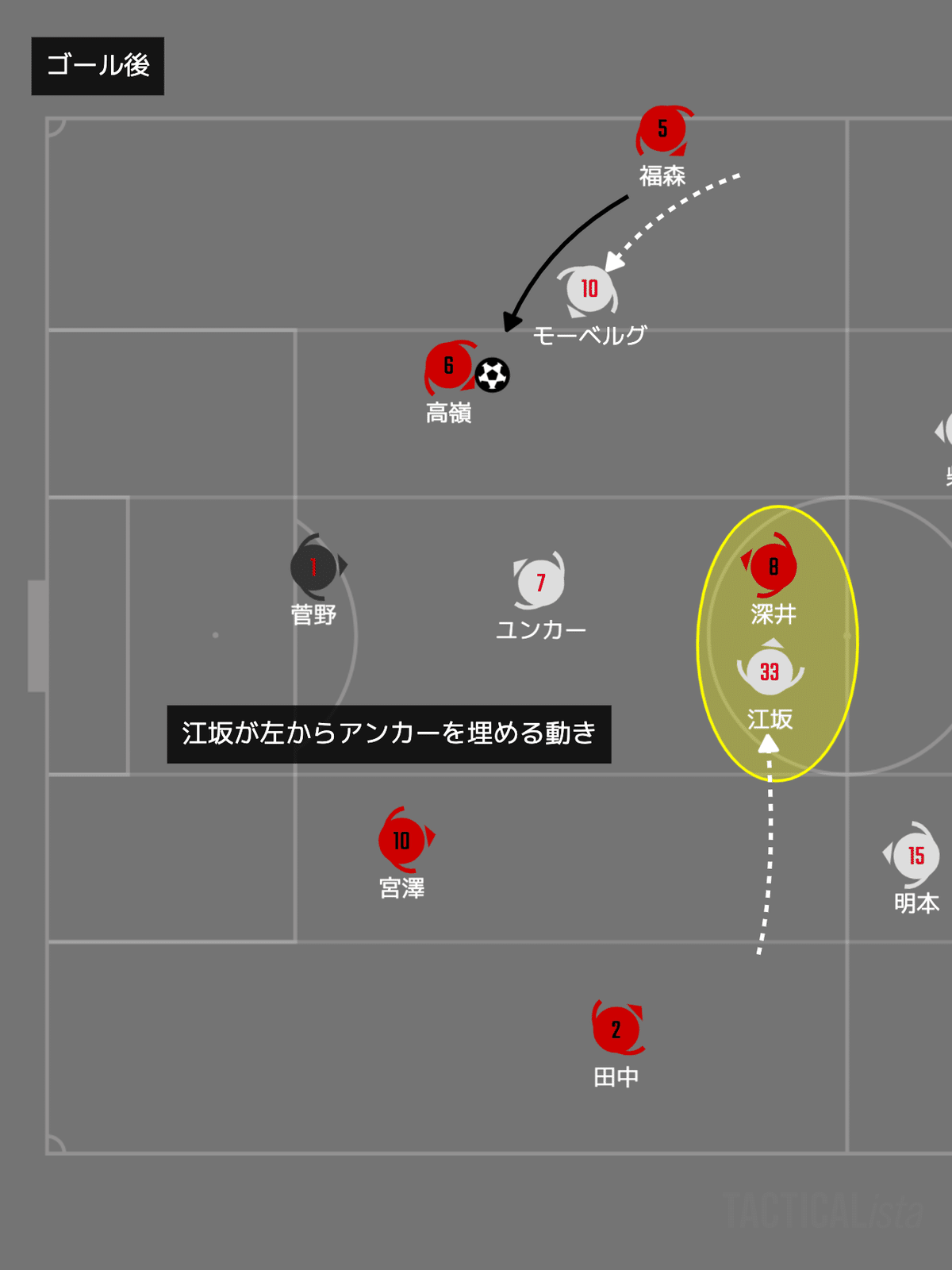

26分にPKからモーベルグが得点。この時に、リカルドがユンカーを呼んで指示を伝えていました。

その後、守備の形を変更します。

やはり前から圧力をかけていきたいので、ユンカーがアンカーに付きっきりになるのではなく、背後で消しながら前方へ出て行かせる方法にしました。

モーベルグが右から外を切りながらプレス、ユンカーは左サイドへの展開を消しながら圧力をかけます。

そのタイミングで、左の江坂が絞ってアンカーを監視することに。

しかし、これも前からの圧力を強めるという意味では効果を発揮したとは言い切れなかったです。

残り時間を考慮した40分ごろからは、4-4-2でミドルゾーンで構えることを優先してハーフタイムを迎えました。

後半も構造は変わらず

後半も4-3-3からユンカーをアンカーから前に押し出そうとする意図で始めたと思います。

しかし、改善はできず。最終ラインを中心にサイドと裏に蹴られる展開は防ぎきれず、前向きにボールを奪うようなシーンはあまり作れませんでした。

56分にユンカーとモーベルグから松尾と関根に交代。

直前の52:50頃のプレーで、ユンカー横から降りたガブリエル・シャビエルにパスを通されサイドに展開されたシーンでリカルドは交代を決断していました。

プレータイムの問題もあったと思いますが、前線からの追い込みの機能性が担保されなかったことも大きな要因だったと思います。

しかし、前線のセットを変えても問題は解決できませんでした。

最初は関根を右、松尾を中央にしますが、関根の外切りプレスの後、GKや最終ラインに下がったボールに誰が圧力を掛けるか?という部分は表現できず。

リカルドのジェスチャーを見ると、WGがそのまま前に追って欲しそうな雰囲気です。

しかし前に行って背後を使われることが一番避けるべきなので、「前に行っても大丈夫だ」と思えないと出ていくことは難しいでしょう。

これまでそういう展開ができなかった部分もあったと思います。

急ぎすぎたラスト10分

撤退気味の守備が続いて同点に追いつかれますが、77分に荒野が一発退場。

数的有利に立った浦和は小泉を投入し、勝ち点3を目指します。

早く前へが生む結果

しかし、焦りや疲れからか、前に急ぎすぎた印象です。

試合後のコメントでも出ていますが、早すぎるタイミングでの裏へのボールや、クロスが増えた印象です。

クロスに強い選手が前線に少ないこともそうですが、1人少ない相手に対して早いタイミングで攻守の局面を動かすことはあまり良くありません。

サッカーの攻撃は基本的に、成功(ゴール)しません。ボールを失う、跳ね返されることが通常なので、それに対する準備が取れているかが試合を支配する上では重要です。

早いタイミングでボールを前へと送ることは、敵味方ともにいわゆる「間延び」した状態に繋がります。浦和の攻撃から攻→守の切り替えに局面が移った時、相手にスペースを与えることになります。

すると、ボールが自陣と相手陣を行ったり来たりするオープンな展開に。

1人少ないはずの札幌に対して、金子という推進力を発揮させる余地を与えてしまいます。

決定権は浦和にあった

数的有利なので、試合をどうするかは浦和が握りやすい状況だったはずです。

落ち着いてボールを持って相手を押し込み、簡単にクロスを入れずにやり直しながら、深い位置まで侵入することを狙えたはず。

それができれば、ゴールに繋がらずとも回収して波状攻撃に繋げる確率を高められるので、自陣に戻る体力も使わず、連続した攻撃が多くなります。

札幌をゴール前に「はりつけ」にし、少しでもミスや事故が発生したら即失点という苦しい展開に持ち込めたはず。

残り時間や、これまでの成績による焦りもあったと思いますが、自ら確率の低い選択をしてしまった印象でした。

結果、最後までゴールを奪えず。1-1の引き分けでした。

まとめ - 特別対策と焦り

札幌は攻守に独特な特徴を持つチームなので、毎回特別な対策が求められます。

守備においては、札幌のアンカーの位置からサイドに振られることはおおよそ防ぐことはできました。

しかしその分、最終ラインの発射台に圧力がかけきれなかった印象です。

もう少し前から追い込んで蹴らせ、前向きに回収してユンカーらのスピードを活かす局面を作りたかったと思いますが、自陣からのロングカウンターが主体となりました。

流動的な立ち位置で安定した保持

本文中に触れなかったボール保持面については、基本配置を維持しながら前後左右のポジション移動でマンマークをズラして 、スペースを作ることができていたと思います。

大外が高い位置を取ってWBを押し込み、4バック気味の最終ラインが相手から離れる立ち位置を前もって取ることで札幌の前後を分断。

いるべき場所は変わりませんが、「いる人」を固定するのではなく、流動的なポジション移動でマンマークの対象をズラせていました。

相手を引き出して中盤にスペースを作った上で、人の移動によって瞬間的にフリーになる選手や良い状態でマーカーと対峙する局面を作れていました。

求められる根気強さ

1人退場してからの試合運びは少しもったいなかったかなと思います。

チームとしての共通認識、それを前提にした立ち位置の取り方やボールの動かし方などに少しバラつきがあったかもしれません。

クロスや早く放り込むことがダメで、繋ぐ理想に殉じるという意味ではありません。単純にそうした方がゴールの確率が高かったと思います。

早く展開を動かしてしまうと、浦和の攻撃、攻→守の切り替え、守備の局面と展開が早まります。

特に攻→守の切り替え準備に繋がる配置を整える前に攻撃を終えてしまうため、金子らを要する札幌にチャンスを与えてしまいました。

焦れずにオープンにせず、根気よく攻撃を続けること。疲れなど難しいことは承知ですが、もったいなかったと思います。

今後もチャンスが多いのに決めきれず、同点やビハインドで試合終盤を迎えるなど、今回のような展開はあると思います。

昨年の序盤にもそういう課題が出た時期(アウェイC大阪戦や福岡戦)がありましたが、試合をコントロールした状態で続けることが重要です。

早く前へ、と気持ちが前に行き過ぎてしまうのは避けたいところです。

最後は10人の相手にゴールを奪えなかった今節。レビューを読んでの感想や意見はぜひ下記Twitterの引用ツイートでシェアしてください!

📝戦術分析レビュー

— KM | 清水戦レビュー書いた (@maybe_km) April 6, 2022

特別対策と焦り - J1 第6節 #コンサドーレ札幌 vs #浦和レッズ

⏰読了まで:約5分

◆浦和の特別対策

◆守備面での試行錯誤

◆焦りが見えた数的有利に立った後の展開

札幌戦RV、書きました。感想・意見ぜひ引用ツイートで!#urawareds #consadolehttps://t.co/eCBThiJ0YJ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?