【レビュー】完成度の違い - J1 第2節 サガン鳥栖 vs 浦和レッズ

この記事でわかること

・鳥栖の対策で阻害されたビルドアップ

・ハイプレスがかからなかった要因

・その中でも見せた期待

・どっちに転ぶかわからないを減らすために

「東京戦と全然違う」

開幕戦で上々の滑り出しを見せて迎えた鳥栖戦。

同じようにボールを持ち、配置で相手にダメージを与えながら主導権を握ろうとする両チームは正面から激突。結果として完成度の違いを見せられる形となり、0-2の敗戦を喫しました。

東京戦で見せた論理的なボール保持による前進、ボールを失った時に即時奪回を目指すカウンタープレス、前から相手をサイドに追い込み、ボールを奪う守備。

いずれも今節ではほとんど見ることができませんでした。それはチームの調子が悪かったとか、明本に変わってスタメンに入った田中達也が悪かったというわけではなく、鳥栖により構造上防がれていたことが理由です。

内容、どうして開幕戦のような試合が見せられたなかったのか、その中でも見せた希望を解説していきます。

思い通りにいかない前からの守備

ボールを握って主体的にプレーしたい両チーム。浦和としては攻撃、守備ともに前半からその完成度の差が現れてしまいました。

まずは守備、ボール非保持から見ていきます。

試合後会見でリカルド監督が話していたように、浦和としては開幕戦同様、鳥栖のビルドアップに対して前からプレスをかけていき、サイドに追い込んだり、苦し紛れに蹴らせたボールを回収する狙いを持っていたのだと思います。

リカルド監督 試合後会見 抜粋

(前半は4-4-2でブロックを作り、前からプレスに行かずリトリートさせた狙いは?)

「彼らに対してプレスを掛けていきたかったのですが、うまくハマる場合と相手に突破されてしまう場合があり、相手に突破されてしまうとワイドの選手に受けられてしまって、下げざるを得ないような状況が続いてしまいました。前半のところはそのまま耐える、ではないですけど、少し引く位置での守備の時間が増えてしまった印象です。」

しかし、それを上回ったのが鳥栖のボール保持。浦和が目指しているものと同様に、相手にダメージを与える立ち位置をチームで取り、ボールホルダーが時間とスペースを得たら連動して裏と中間を狙う。

九州でNo. 1と評価される鳥栖のアカデミーで育った選手にエドゥアルドや仙頭といったキーマンたちが加わった組織的な配置に浦和は手こずります。

+1を作るキーマン仙頭

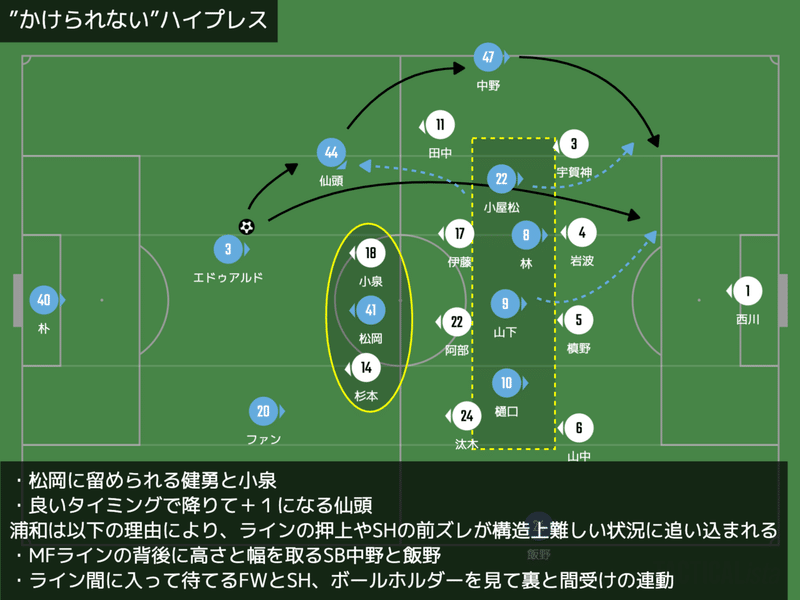

4-4-2で非保持守備をする浦和に対し、鳥栖は最終ラインでの最低限の数的優位を確保し、前線は幅と高さを取ることで中央の連動からゴールに迫ろうとしました。

ハイプレスからボールを奪いたい浦和。2トップから鳥栖のビルドアップ隊にプレッシャーをかけたいところでしたが、残念ながらそれは構造上、防がれてしまいました。

時にはGKの力も借りて幅を取る2CBと、アンカー化した松岡が健勇と小泉の間と後ろで位置を取って牽制。前半途中までは仙頭がSH-DH間から降りる動きで2トップ脇を取って+1になることで最初の一歩を進められました。

2CB+アンカー+仙頭で完結するビルドアップの結果、鳥栖のSBは高い位置を取り、中央のライン間では2トップとSHが中間ポジションを取る。浦和としてはSHを前に出してプレッシャーをかけることができず、前から規制をかけることは叶いませんでした。

また、20~30分以降から後半は、松岡がCBの間に降りて3バック化する形が中心。その場合、今度は仙頭がアンカーの位置に入って浦和の2トップを留めることでプレッシャーを牽制し、左利きのエドゥアルドへ十分な時間とスペースを与えられてしまいました。

確かな足元の技術で運ぶドリブル、正確なフィードや縦へのパスを持つエドゥアルドを抑えたい浦和でしたが、ここを起点とすることを鳥栖の組織的な配置により許す展開に。

前からのプレッシャーをかけられない浦和は、リカルド監督の会見の通り押し込まれた形が多くなりました。

一方で、押し込んだ際の鳥栖には穴がありました。SBに幅と高さを取らせ、最終ラインも浦和陣内でプレーさせてハーフコートゲームに持っていこうとする組織には広大な裏のスペースがあります。

そこを狙うのは汰木。そして狭い局面でエドゥアルドやファン・ソッコを相手にしてもほぼ全てのポストプレーで勝利する健勇を起点に自陣からのロングカウンターを見せることはできました。

15:00や17:30などはその典型的なシーンです。ゴールを奪えれば当然良かったですが、理想的な守備はできずともゴールに迫れることを複数回表現できました。

ボランチを塞がれハマったボール保持

開幕戦では東京相手に論理的かつ相手にダメージを与えるビルドアップで前進したことで、ボールを失ったとしても良い配置をベースに攻⇨守の切り替え、ネガティブ・トランジションで即時奪回のカウンタープレスを実現した浦和。

しかし、今節は鳥栖の非保持守備に手を焼き、理想的な前進は行えず、苦し紛れのビルドアップからボールを奪わたことでカウンタープレスを発動する土俵も整えられませんでした。

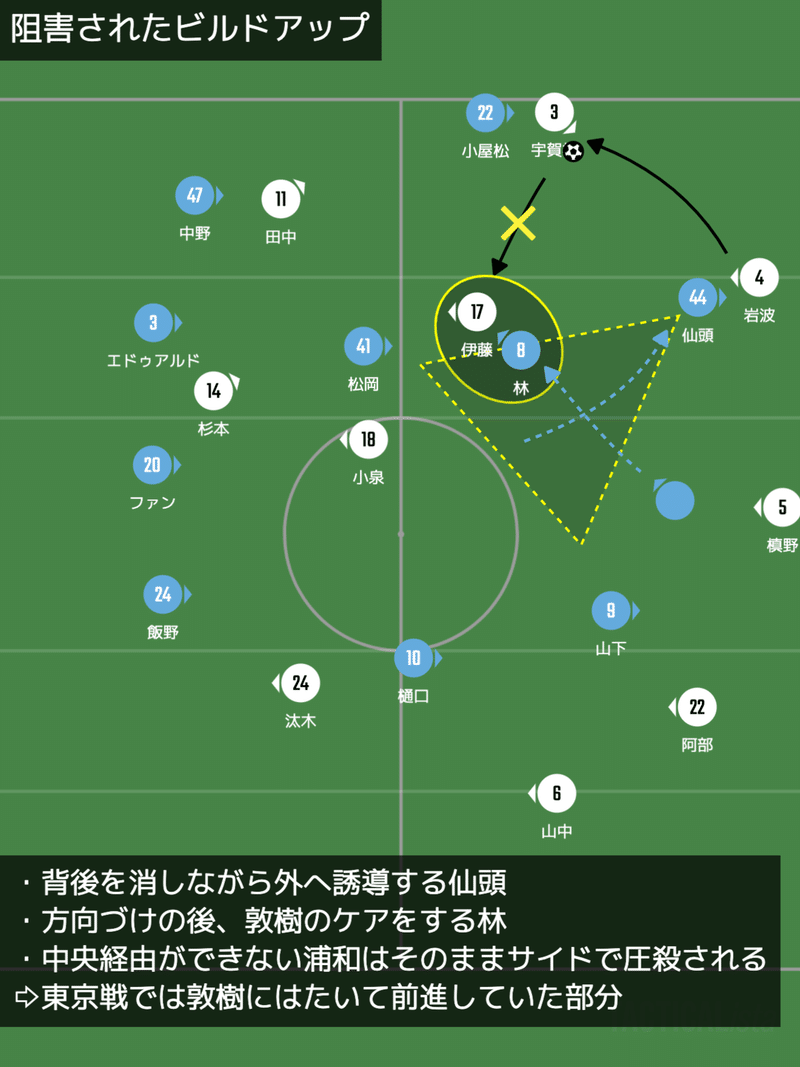

鳥栖は前からプレッシャーをかけることで浦和のビルドアップを阻害。ここでもキーマンは仙頭で、第一守備ラインの3枚目として前へとポジションを移し、中央を締めて浦和を外に追い出す動き。

その代わり、大外のサイドではWB的な立ち位置を取った小屋松が献身的な上下動でケアし、SBの中野も前向きな守備でそのままサイドで圧縮する狙いが見えました

浦和としては、中央を締めてくる相手に対して一旦サイドに逃げることは問題ではありません。東京戦でキーとなったように、そこからボランチの敦樹・阿部ちゃんを経由することで相手の前への勢いを外して反転することで前進すれば良いからです。

しかし、鳥栖はその「ボランチ経由」にも対策。仙頭を起点に外へ追い出すところで、2トップのひとり、林が敦樹をケアするためにプレスバック。また、大外は小屋松がカバーしているので、SBの中野が前に出てきてアンカー脇を埋めるような動きも見せました。

浦和は外の宇賀神へ逃した後、敦樹を経由したいところでしたが、次のデータが示す通り、全くと言って良いほど実現することができませんでした。

左サイドの場合でも同様、ボランチがFWにケアされることで中央経由を実現できず、サイドに追い込まれて前向きな守備をする鳥栖にそのまま圧縮されてしまいました。

試合を通して、開幕戦のキーとなった浦和のボランチコンビや降りてくる小泉にボールを入れさせてくれず、前からハメにくる相手を逆手に取ることはできませんでした。

別のオプションと小泉の能力

後方から繋いで外すビルドアップが阻害された浦和。しかし、前に人数をかけた規制を受けているということは、別のどこかが空いている状態でもあるということ。

それはサイドで圧縮して前向きに来ている鳥栖の背後や、手薄となるアンカー周り。そこにはボールを収めることに関して圧倒的に質的優位を発揮する健勇がいるわけで、そこを逃げ場として利用することもひとつの選択肢です。

後半の明本投入について、リカルド監督は以下のように話しています。

リカルド監督 試合後会見 抜粋

(マイボールを安定させてプレーしたいと思うが、そこに人数をかけると前で迫力が足りなくなる。相手ゴール前での迫力を出すことと、ボール保持を安定させることのバランスについては?)

「今日の試合に関して言うと、(サガン)鳥栖も前から圧力をかけてきたところがあって、なかなかプレスをかいくぐっていくのが難しかったのも事実です。後半に明本(考浩)を入れて、より杉本健勇の近くでプレーできる選手が入り、そういった意味ではバランスは取れたと思います」

後半開始直後から、近く繋いで外すこと以外にも、逆サイドのアンカー脇などへ早めに前線へとパスをつけて前進しようとする狙いは見えます。

田中達也より内側でのプレーで特徴を発揮できる明本、今季から内側の狭いエリアでも能力を発揮し始めている汰木を健勇の近くに配置し、そこから攻略する意図は感じました。

しかし、非保持守備の面で鳥栖のビルドアップを阻害するには至らず、良い形でボールを奪うことは後半もできませんでした。

最終的にPA内に押し込まれた浦和。人数がいながら本田に突破を許したこと、西川の弾きが甘くなったなどの細かいミスが失点に直結してしまうのは必然でした。

飲水タイム後の修正

浦和の時間帯となったのは、後半飲水タイム直後からの約10分間。

前からサイドへの圧縮を狙う鳥栖のプレスを外すため、右に相手を寄せてアンカーの松岡を引き出し、その結果として空く中央を健勇の能力を活かして前進、逆サイドで決定機を作る場面を複数回作ります。

主にSBが高さを取って相手のサイドを前に出させず、仙頭と距離を取るのは敦樹。その代わりにボランチのポジションに入る小泉の狭い局面でのターンや、敦樹からのフィードで同サイドで閉じ込める鳥栖のプレスから逃げ、逆サイドのスペースへボールを解放して前進するシーンを作りはじめます。

時間とリカルド監督の指示が必要でしたが、相手のやり方にハマってしまっていたところから自分たちの立ち位置を変え、スムーズな前進をやっと見せることができました。

また、この時間帯に連発した小泉の狭い局面でのボールタッチ、ターンで相手を外していく技術は目を見張るものがありました。逆の視点から見ると、小泉だからこそできた部分もあります。

決めておきたかった健勇と山中の決定機を迎えたあと、体力的な問題か小泉を下げると再び前進も難しくなりました。

80:00に前線の運動量が落ちてきた鳥栖は明確に5バックに変更。質で上回ることができない健勇の高さ、ポストプレーに対して人数で埋め合わせを行って逃げ切り体制に。

その直後に痛恨の2失点目を喫し、以降の浦和は最後までゴールに近づくことはできませんでした。

まとめ - 完成度の差はあれど

総じて、鳥栖の思い通りに試合が進んでしまった試合でした。

特に浦和のビルドアップについては東京戦を見てしっかり対策された印象ですし、鳥栖のビルドアップは全体として立ち位置の取り方が効果的かつ迅速で、なかなか前からのプレスをかけることはできませんでした。

リカルド監督と金明輝監督の志向は共通する部分が多い中で、体制の年月、アカデミーから指導を受けている選手や、エドゥアルドや仙頭といった実力者たちによる組織的な完成度の差が現れてしまいました。

浦和としては相手の圧力から解放されるために、バックラインがしっかり立ち位置を取ることや、近いところから外していくだけでなく、長いボールでシンプルに健勇を活かすことなどの手札を効果的に切れるようになれば良いですが、そこまでの完成度はまだまだといったところでしょうか。

その中でも、後半飲水タイム直後からリカルドの修正もあってスムーズな前進を見せたこと、意図はしていなかったものの、押し込まれてしまったなら健勇を起点に違う武器であるロングカウンターを見せられたという良い部分もありました。

事実、ゴール期待値はお互い1ゴール程度と同等の試合で、最後に決め切るか、守り切るかという部分に左右されてしまいました。

そのどちらに転ぶかわからない状況になるべく持っていかない、再現性高く勝利の確率を高めることが理想ですが、まずはそういう試合が続くことになるかと思います。

理想としては、相手の対策にハマってしまう時間を短くし、前半の早いうちからピッチ上で別の選択肢を取って主導権を握り、再現性を高めていければ良いですが、そこに到達するにはまだ時間が必要でしょう。

開幕戦で期待値がやや上がりましたが、今節はシーズン前の大方の予測通り、突き詰めていくにはまだ道のりは長いということが見て取れたと思います。

次節は横浜FC戦。鳥栖と同じく、組織的に配置を取って優位を取ろうとするチームが相手です。自分たちで主導権を握って戦うことができるか。どっちに転ぶかわからない部分をモノにする勝負強さを見せられるか。ホームでの勝利を期待します。

完敗した鳥栖戦。レビューを読んで持った感想や意見を下記Twitter、引用ツイートでぜひシェアしてください!

📝【戦術分析レビュー】

— KM | 浦和戦術分析 (@maybe_km) March 7, 2021

完成度の違い - J1 第2節 サガン鳥栖 vs 浦和レッズ

◆阻害されたビルドアップ

◆構造的に防がれたハイプレス

◆感じた期待、別の手札と小泉

🧑🎓鳥栖戦RV書きました。感想・意見ぜひ引用ツイートで!#urawareds #sagantosu https://t.co/Ze0UFzzR87

音声配信

stand.fmにて浦和レッズを深く応援するための音声配信を行っています。レビューの音声版や、レビューに収まらなかったこと、普段のニュースに対する解説やライブ配信も行っているので、ぜひフォローしてください!

コラム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?