スタートアップのプライシング戦略要諦【SaaS編】

ベンチャー、スタートアップが手掛けるサービスの代表的なカテゴリーについて、それぞれのプライシング戦略・価格設定の要諦を考えてみます。

ハルモニアはプライシングを戦略面、テクノロジー面で支援する企業です。最近はPMF以降〜上場後のメガベンチャー、スタートアップとの取り組みに力を入れており、自分の経験知の整理も兼ねて一度まとめてみることにしました。

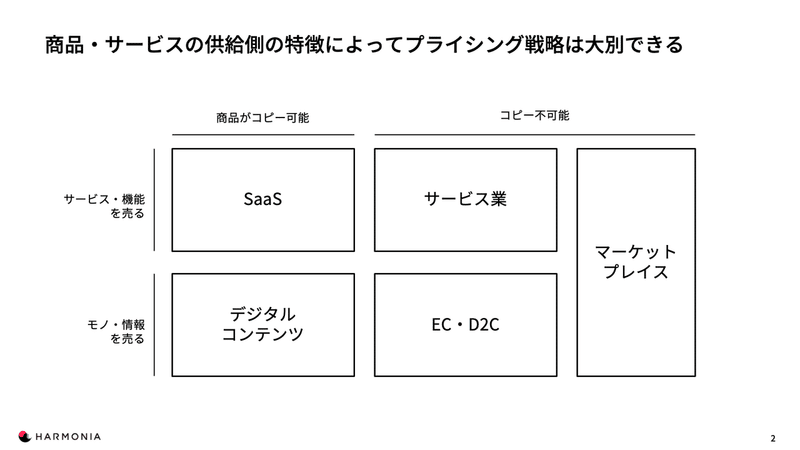

主に商品・サービスの供給サイドの特徴によってプライシングの考え方が変わるため、5つのカテゴリーに大別してまとめていきます。

図の左側、SaaSやデジタルコンテンツ(ニュース、レシピ等)は、商品がデジタルにコピー可能なビジネスであり、「売り切れ」という概念がないため、それに合わせたプライシングを考えることになります。

一方の右側はサービス業(印刷、フードデリバリー、レンタルサービス等)と、EC・D2Cなどのモノを販売するビジネスに分かれます。また、そうした商品の流通形態の一つとしてマーケットプレイスがあり、ここは少し特殊なので分けて考えます。

まずはSaaS編。

【SaaSのプライシング戦略要諦】

SPEEDA、マネーフォワード、freee、KARTE、ヤプリなど。説明は不要ですね。

SaaSのプライシングについては勉強会やブログ等が国内外に多数あります。具体的な戦術の選択肢や体系的に考える方法はアルプ伊藤さんやDNX倉林さん、湊さんのnoteに詳しいのでそちらをぜひ読んでもらうとして、自分からはキーポイントだけ。

●SaaSの単価設定は営業戦略の打ち手の幅を決める

●Negative Churnを生む料金体系

●ジョブ、顧客セグメントの見極めと、未解決ゾーンの発掘

上2つが設計時の前提として知っておきたいこと。3つ目が、実際に戦略を決めるときの考え方、コンセプトです。

●SaaSの単価設定は営業戦略の打ち手の幅を決める

SaaSはACV(一顧客の年間平均単価)によって、死の谷と呼ばれる有効な営業戦略を立てることの難しい価格帯がある。

ACVが十分に低いゾーンであればセルフサーブ中心で導入を進められ、十分に高いゾーンであればハイタッチなコンサルティング営業やプリセールスのコストをかけられる。ACVを高く設定すれば営業戦略の幅も広がるが、顧客に期待されるプロダクト価値、営業体制、CS体制もリッチなものとなるためケイパビリティの確保と合わせて考えることが必要。

●Negative Churnを生む料金体系

月額や年額の利用料金を機能軸にするか、ユーザー数連動にするか、利用の従量課金にするか etc.

この設計によってARPUの天井が決まり、同じマーケット・同じプロダクトであっても理論上のTAMが変わってくる。クライアントの成功や成熟に合わせて自然増となるような変動軸が望ましい。

Negative Churnとは、既存クライアントの利用増やアップグレード等によって増加するMRRが、解約によって減少するMRRを上回っている状態のこと。

●ジョブ、顧客セグメントの見極めと、未解決ゾーンの発掘

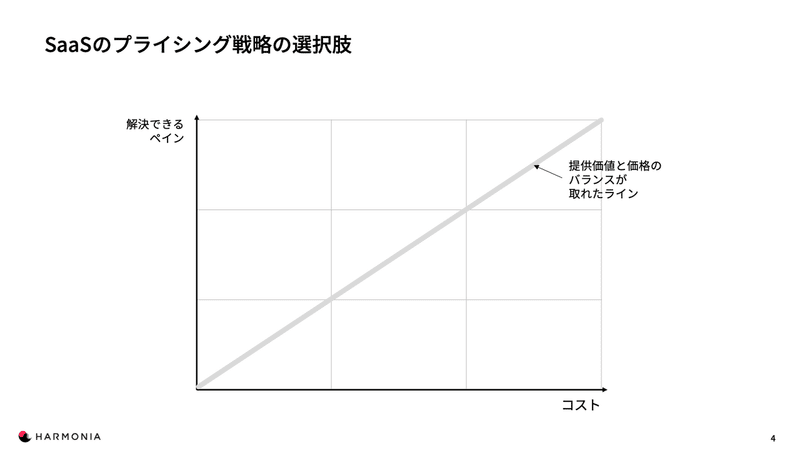

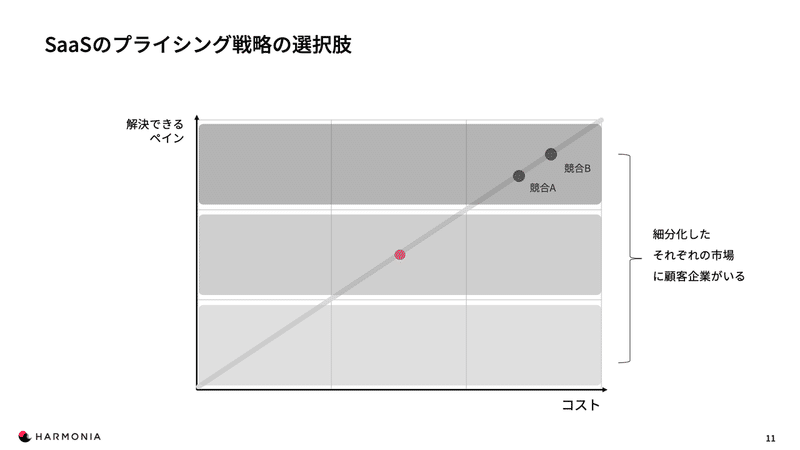

グロースフェーズを経てある程度の顧客基盤を獲得した状態から、さらに市場を拡げるために有効なのが、プランを上下に増やし、提供価値(≒ 解決できるペイン)と価格に複数の階層を設けることです。

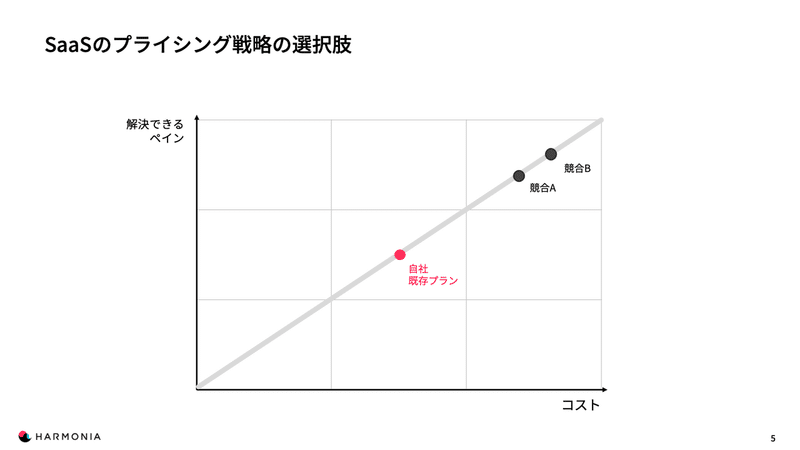

簡単に言えば、今のプロダクトでは価値が足りず導入できない企業に向けて上位プランを作り、コストが高すぎて導入できない企業に向けて下位プランを作るわけですが、次のような2軸のグラフで市場を俯瞰して検討することができます。

縦軸に提供価値(≒ 解決できるペイン)の大きさを取り、横軸に提供価格(≒ 顧客から見たコスト)を取ります。

上場しているSaaS企業を見ると、レガシーで比較的高コストな大企業向けシステムが存在する市場に対してよりライトなSaaSを普及させていったという沿革が中心的かと思います。

(会計システム市場におけるマネーフォワード、freeeなど)

例えば、現在の自社・競合のポジショニングはこうなっているかもしれません。

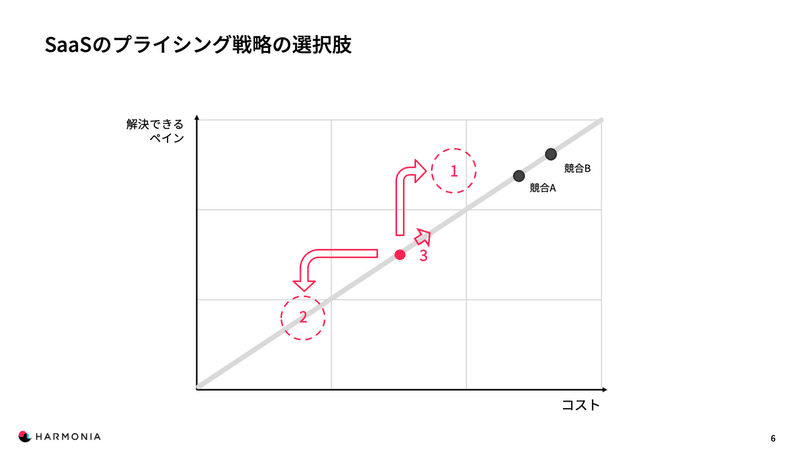

ここから考えられる打ち手は大きく3方向。

1. バリューを上げて、より上の市場を獲りにいく(上位プラン新設)

2. コストを下げて、より下の市場に拡げる(下位プラン新設)

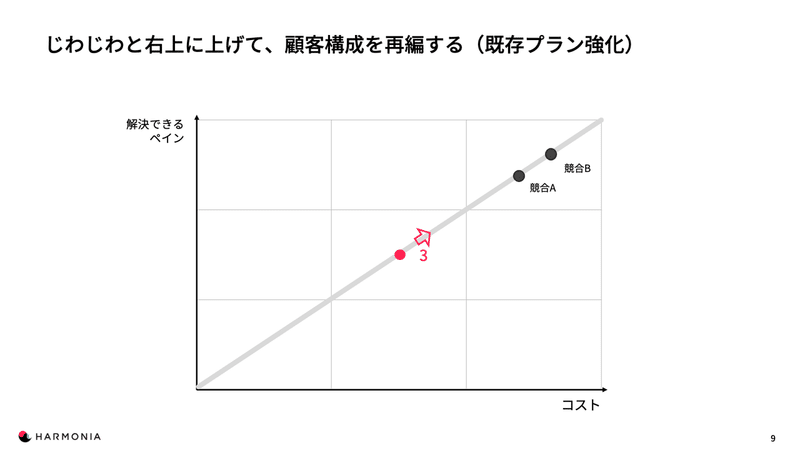

3. じわじわと右上に上げて、顧客構成を再編する(既存プラン強化)

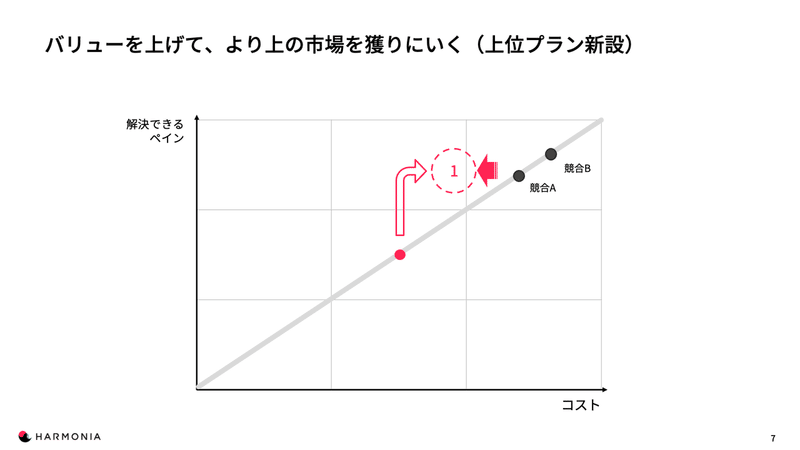

1. バリューを上げて、より上の市場を獲りにいく

より大きなペインを抱えながらも、コストの問題でシステム導入のできていない未解決層がいると判断した場合には、機能や付帯サービスを拡充した上位プランを作り、上の市場を獲りに行きます。

SaaS企業の強みを活かして既存の競合製品よりも低コストに設定できればですが、右上の顧客層からのスイッチを促すことにも繋がります。

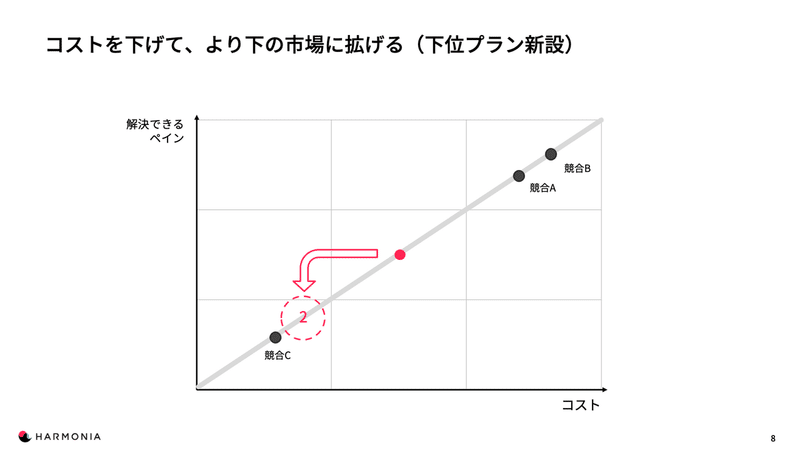

2. コストを下げて、より下の市場に拡げる(下位プラン新設)

予算が乏しく、既存のプランでも導入できない未解決層がいると判断した場合には、機能や登録可能ユーザー数を絞るなどして下位プランを作り、下の市場での普及を狙います。

自社が参入したときと同じ構造で、下の市場にも新たなスタートアップが参入している場合には、そこでのシェア争いとなるでしょう。

いずれ大きな顧客に成長する層であると割り切って、ここに無償プランを設定するSaaSも見られます。

3. じわじわと右上に上げて、顧客構成を再編する

毎年プロダクト改善を繰り返しているSaaSであれば、既存プランの提供価値も向上しているはずです(グラフの上方向へのシフト)それに合わせて、価格も定期的に見直し、適切に値上げを行うべきです(グラフの右方向へのシフト)

じわじわと右上に移していくことで、満足して継続契約となる顧客もいれば、ペインと予算の大きさがそれほどでもなく離脱する顧客も当然ながら出てきます。その時に、新設した下位プランが丁度よい受け皿となり、アカウント全体のチャーンではなく、ダウングレードで済むのがひとつの理想的なあり方と言えます(顧客にとっても)。

すべてに共通しているのは、セグメントごとに提供価値と価格のバランスを取ること。ジョブ理論でいう「ジョブ」の多様性を見極めて、市場を細分化し、それぞれのジョブに合ったプランを設定する、ということです。

SaaSのプライシングとは、高低のプラン設定と基本の単価改定を重ねることで「今の提供価値と価格は丁度よいか」という問いかけを顧客に定期的に繰り返し、支払い意思額と実価格のギャップを減らし、顧客構成を再編し続ける営みであると言えるのではないでしょうか。

ーーー

お読みいただきありがとうございました。SaaSのプラン・単価改定については、「更新意思を確認する機会が増えることが"やぶへび"になって、チャーンのきっかけを作ってしまうんじゃないか」「新しい市場セグメントへの拡張はプランだけでなく組織体制の充足が大変」など、様々な考えがあると思います。何かお手伝いできることがあれば、いつでもハルモニアや自分に声をかけてください。

ーーー

SaaSプライシングに有用な参考リンクも貼っておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?