スタートアップのプライシング戦略要諦【EC・D2C編】

ベンチャー、スタートアップが手掛けるサービスの代表的なカテゴリーについて、プライシング戦略・価格設定の要諦を考えるシリーズ。

第4回はD2C編。

ECを中心にオリジナルなモノを売るカテゴリーのなかで、スタートアップで最も盛り上がっているD2Cのプライシング。

FABRIC TOKYO、BULK HOMME、BASE FOOD、上場企業で言えばBOTANISTなど。アパレル、化粧品、食品、装飾品など、買い手とダイレクトに繋がって、新しい価値観のブランドを立ち上げるビジネス。

海外ではAllbirds、Casper、Warby Parker、Everlaneなどが有名。

D2Cは情緒的価値の占める割合が大きく、なかなか数学的に決めていくのは難しいテーマではありますが、ベーシックに考えられる攻め方をまとめていきます。

●中間コストを飛ばして原価を下げる

D2Cは、もともとブランド企業と買い手を直接繋ぎ、中間コストを飛ばすことで原価を下げるモデル。

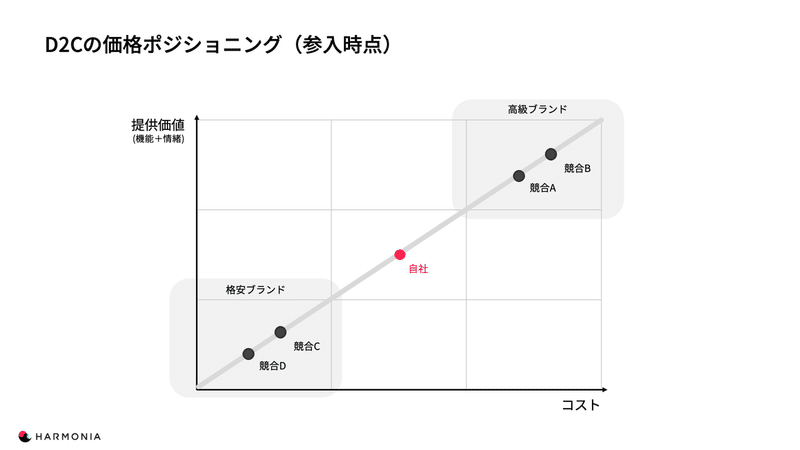

基本的には既存のブランドよりも安くて良いもの、というポジショニングから始まる。

たた、発端となったアメリカと日本の違いもある。

日本には、より大規模で、安くて良いものを徹底して提供してきた強いプレイヤーが存在している。

(西友のPBとして始まり、装飾などの無駄なコストを排除した無印良品がまさにそれ)

国内D2Cとしては、より高級なゾーンにも格安なゾーンにも他社が存在する、中間的なポジションから始まることが多いのでは。

●間口は広く 奥は深く

始めはコストメリットのあったD2Cブランドも、一定以上に規模拡大を目指すにつれて流通や販促コストが逓増する(既成ブランドと近い戦い方が必要になる)

第2段階として、ファンの強い継続性を確認した上でARPU向上を狙っていくことは必然の流れかと思います。

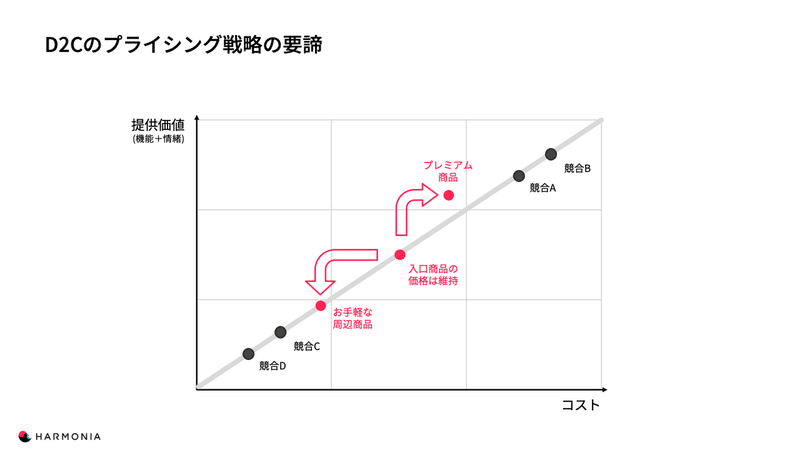

ただし、全体の商品価格を値上げしていってしまうと、新しいファン層獲得のハードルが上がってしまう。

一定以上のロイヤルティのあるファンに向けてプレミアム価格の商品を設定し、入口となる商品は手の届きやすい価格帯を維持する、「間口は広く、奥は深く戦略」が有効だと考えます。

ARPUを上げるためにすべての商品の価格ポジショニングを高める必要はなく、複数クラスの商品の組み合わせ購入や追加購入などによって平均客単価を高められれば良いのです。

入口商品が最も安い必要はなく、そのD2Cブランドのアイコニックな商品であることが大切。

Allbirdsで言えばやっぱりスニーカー。

通販や健康食品などよく見る「初回お試し」をかなり安く設定する方法でも近い状態は作れますが、無印良品やD2Cではあまり見かけないアプローチです。

●なぜその価格なのか、の納得感作り

D2Cブランドは特に、ファンとの共通のフィロソフィーや信頼関係が重要。

プライシングにおいても、安いならなぜ安いのか。高いならなぜ高いのかの開示が、納得感や信頼に繋がる。

Everlaneは”Radical Transparency”を掲げ、原材料、人件費、輸送費などのコストや、ブランドの粗利を表すマークアップ率までも開示。なぜ質の高いものを安めに提供できているのかを説明している。

カテゴリーは違うが、無印良品や、スーパーの西友も、安い理由をWEBや店頭ポスターで掲示し、価格に納得感を持たせている。

D2Cブランドにおいても、素材の良さや製造工程のエシカルさ等の開示に加えて、価格に関する透明性を高めていくことは戦術の一つとして検討しても良いはず。

ーーー

D2Cにおけるプライシングとは、スケールと共に変わるコスト条件のなかでARPUとLTVを積み上げつつ、ファンとの出会いと信頼関係を貯め続けるための、ブランド哲学のひとつと言えるのではないでしょうか。

お読みいただきありがとうございました。

参考リンクを貼っておきます。

https://www.everlane.com/about

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?