薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 薬剤 第106回-第109回 全60問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio

こんにちは!Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、必須問題【薬剤】 を一緒に完全攻略しよう!

今回は、2024年2月に実施された最新の薬剤師国家試験までの4回分、第106回薬剤師国家試験-第109回薬剤師国家試験 必須問題【薬剤】全60問の論点解説を powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio との対話を基盤にして一挙公開します。

前回、 powered by GPT4, Copilot との対話を基盤にした論点解説を公開しました。今回は、前回の解説に追加する形でGemini 1.5 Proの回答を挿入していますので、追加の情報を得られ、また、GPT4からの回答と比較することも可能です。

なお、試験問題のみの一覧は、今回のコンテンツでは省略しています。必要な場合は、前回の論点解説を参照してください。

前回の論点解説はこちらです。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 薬剤 第106回-第109回 全60問 powered by GPT4, Copilot

薬剤師国家試験の勉強法は色々ありますが、必須問題を一通り解いてみて、そこから自分に合った勉強法の傾向と対策を立てることは効率的な方法のひとつです。

Matsunoya品質の論点解説でサクッと学べば、それはそれで、薬剤師国家資格取得に向け走り出すきっかけになると思います。

薬剤師にしかできない仕事がある。

さあ、はじめよう。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/nf4591cdb05b2

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 薬剤 第106回-第109回 全60問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio

1. 論点一覧 全60問 必須問題【薬剤】

問番号は[試験の回]-[問番号]です。問番号順に並んでいます。

まず、論点を確認しましょう。

薬剤師国家試験問題 必須問題【薬剤】106 - 109

論点:

■■Gemini 1.5 Pro

薬剤 論点リスト (問106-041 から 109-055)

• 問106-041: 単純拡散による薬物の細胞膜透過

• 問107-041: 薬物の消化管吸収に関与するトランスポーター

• 問108-041: ミカエリス・メンテン式

• 問109-041: Fickの法則

• 問106-042: 肝初回通過効果の回避

• 問107-042: 薬物相互作用

• 問108-042: 胃内容排出速度に影響を与える薬物

• 問109-042: P-糖タンパク質の局在と輸送方向

• 問106-043: 分布容積

• 問107-043: 薬物と血漿タンパク質の結合

• 問108-043: 血液脳関門

• 問109-043: 平衡透析法

• 問106-044: 薬物代謝酵素阻害

• 問107-044: 薬物代謝酵素

• 問108-044: 薬物代謝酵素

• 問109-044: 薬物代謝酵素

• 問106-045: 腸肝循環

• 問107-045: 消失速度定数

• 問108-045: イヌリンの腎排泄

• 問109-045: 胆汁排泄

• 問106-046: 線形1-コンパートメントモデル

• 問107-046: イヌリンの体内動態

• 問108-046: 線形1-コンパートメントモデル

• 問109-046: 定常状態における薬物血中濃度

• 問106-047: 点滴静注時の投与速度

• 問107-047: 薬物相互作用

• 問108-047: 薬物の代謝

• 問109-047: 治療薬物モニタリング

• 問106-048: 平均滞留時間と平均吸収時間

• 問107-048: 固体の物性

• 問108-048: 治療薬物モニタリング

• 問109-048: 薬物の溶出

• 問106-049: 放出パターン

• 問107-049: 分散系の分類

• 問108-049: 粉体の流動性

• 問109-049: 表面張力の測定方法

• 問106-050: 極限粘度

• 問107-050: 懸濁液の安定性

• 問108-050: 流動特性

• 問109-050: 疎水性薬物の安定化

• 問106-051: 固液界面張力

• 問107-051: 剤形の分類

• 問108-051: 口腔用錠剤の分類

• 問109-051: 口腔用錠剤の分類

• 問106-052: 高分子の構造と用途

• 問107-052: 剤形の適用部位

• 問108-052: 吸入粉末剤の特性

• 問109-052: 日本薬局方の試験法

• 問106-053: 皮膚に適用する製剤の分類

• 問107-053: 包装の種類

• 問108-053: 乳剤性基剤

• 問109-053: 等張化剤

• 問106-054: 注射剤の容器

• 問107-054: 薬物送達システム (DDS)

• 問108-054: 薬物送達システム (DDS)

• 問109-054: 包装の種類

• 問106-055: 受動的ターゲティング製剤

• 問107-055: 吸収促進剤

• 問108-055: 経皮吸収促進技術

• 問109-055: 徐放性製剤の放出制御膜

2. 論点解説 全60問 必須問題【薬剤】

薬剤師国家試験問題 必須問題【薬剤】106 - 109

Creator: Yukiho Takizawa, PhD

Tool: Copilot powered by GPT4 & Google AI Studio by Gemini 1.5 Pro

Date: 2024/ 05/10

Matsunoya|薬剤師国家試験対策ノート

■問106-041

単純拡散による薬物の細胞膜透過に関する記述のうち、正しいのはどれか。

■選択肢

1. 濃度勾配に従う。

2. 透過速度はMichaelis-Menten式で表される。

3. トランスポーターを介する。

4. ATPの加水分解エネルギーを利用する。

5. タンパク質の細胞内取り込みに関与する。

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-041 ■正答| 1

■■ Copilot

この問題は、薬物の細胞膜透過に関するもので、特に単純拡散について問われています。単純拡散は、物質が自然にその濃度勾配に従って移動する現象を指します。したがって、正しい選択肢は次の通りです。

1. 濃度勾配に従う。

他の選択肢(2-5)は、主にアクティブトランスポートやタンパク質の取り込みなど、単純拡散とは異なる膜透過メカニズムを表しています。これらはエネルギーを必要とするプロセスであり、単純拡散とは異なります。したがって、これらの選択肢はこの問題の文脈では不適切です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-041

■論点 |単純拡散による薬物の細胞膜透過

この問題の主な論点は、単純拡散による薬物の細胞膜透過の特性を理解することです。

■解説1|

単純拡散による薬物の細胞膜透過に関する正しい記述は、濃度勾配に従う です。単純拡散は、薬物が細胞膜を介して高濃度側から低濃度側へ移動する現象であり、エネルギーを必要としません。

■解説2|

他の選択肢は、単純拡散ではなく、能動輸送や促進拡散などの他の輸送機構の特徴を示しています。

透過速度はMichaelis-Menten式で表される: これは酵素反応や担体介在輸送に当てはまります。

トランスポーターを介する、ATPの加水分解エネルギーを利用する、タンパク質の細胞内取り込みに関与する: これらは能動輸送の特徴です。

■問107-041

下図のセファレキシンの消化管吸収に主として関与するトランスポーターはどれか。

■選択肢

1. 有機アニオントランスポーターOAT1

2. 有機カチオントランスポーターOCT2

3. P-糖タンパク質

4. ペプチドトランスポーターPEPT1

5. グルコーストランスポーターSGLT2

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-041 ■正答| 4

■■ Copilot

セファレキシンの消化管吸収に主として関与するトランスポーターは、ペプチドトランスポーターPEPT1です。PEPT1はH+/ペプチド共輸送体であり、二次性能動輸送の担体です。プロトンの濃度勾配を駆動力として利用し、プロトンとジ・トリペプチドを共輸送します。セファレキシンはβ-ラクタム系抗生物質であり、その構造がオリゴペプチドに類似しているため、PEPT1による吸収が可能です。

正しい選択肢は4. ペプチドトランスポーターPEPT1です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-041

■論点 |薬物の消化管吸収に関与するトランスポーター

この問題の主な論点は、薬物の消化管吸収に関与するトランスポーターの種類を理解することです。

■解説1|

図107_141のセファレキシンの消化管吸収に主として関与するトランスポーターは、ペプチドトランスポーターPEPT1 です。セファレキシンはペプチド構造を持つ抗生物質であり、PEPT1によって消化管から吸収されます。

■解説2|

他の選択肢のトランスポーターは、異なる種類の基質を輸送します。

有機アニオントランスポーターOAT1, 有機カチオントランスポーターOCT2: これらは有機アニオンや有機カチオンを輸送します。

P-糖タンパク質: これは薬物を細胞外へ排出するトランスポーターです。

グルコーストランスポーターSGLT2: これはグルコースを輸送します。

■問108-041

担体介在輸送がミカエリス・メンテン(Michaelis-Menten)式に従うとき、薬物の輸送速度(v)を表す式はどれか。ただし、薬物濃度をC、最大輸送速度をVmax、ミカエリス定数をKmとする。

■選択肢

1. Vmax+C/Km

2. Vmax+C/(Km+C)

3. Vmax+1/Km・C

4. Vmax・C/Km

5. Vmax・C/(Km+C)

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-041 ■正答| 5

■■ Copilot

担体介在輸送がミカエリス・メンテン式に従う場合、薬物の輸送速度(v)を表す式は次の通りです。

この式は、薬物濃度が低いときは輸送速度が濃度に比例して増加し、薬物濃度が高いときはVmaxに近づくことを示しています。

正しい選択肢は5. Vmax・C/(Km +C)です。この式は、薬物の輸送速度が最大輸送速度に達するまでの濃度依存性を表しており、酵素反応の速度論にも類似しています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-041

■論点 |ミカエリス・メンテン式

この問題の主な論点は、ミカエリス・メンテン式を理解し、薬物の輸送速度を表す式を導出することです。

■解説1|

担体介在輸送がミカエリス・メンテン式に従うとき、薬物の輸送速度(v)を表す式は、v = Vmax・C/(Km +C) です。これは、ミカエリス・メンテン式の基本式であり、薬物濃度(C)が低いときには輸送速度は濃度に比例して増加し、濃度が高くなると最大輸送速度(Vmax)に近づきます。

■解説2|

ミカエリス定数(Km)は、輸送速度が最大輸送速度の半分になる時の薬物濃度であり、担体と薬物の親和性を表します。

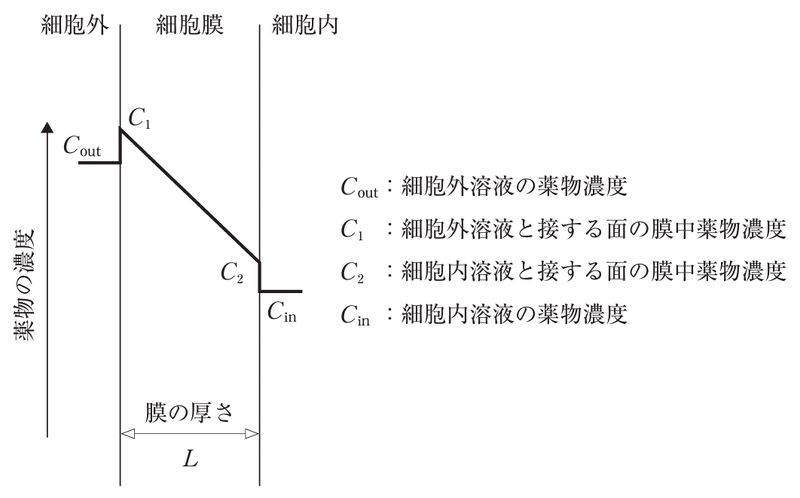

■問109-041

下図に示すFickの法則に従う細胞膜透過において、薬物の透過速度と反比例するのはどれか。

■選択肢

1. 膜の有効表面積

2. 薬物の膜中の拡散係数

3. 膜の厚さ(L)

4. 薬物の膜への分配係数(C1/Cout)

5. 細胞外及び細胞内溶液と接する面の膜中薬物濃度の差(C1-C2)

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-041 ■正答| 3

■■ Copilot

Fickの法則に基づく細胞膜透過において、薬物の透過速度と反比例する要素は膜の厚さ(L)です。

Fickの法則は、薬物の拡散速度が膜の厚さに反比例し、膜を通過する薬物の量が膜の厚さが薄いほど多くなることを示しています。

正しい選択肢は3. 膜の厚さ(L)です。

Fickの法則は物質の拡散に関する基本的な法則で、気体、液体、固体(金属)などの拡散に適用できます。

Fickの法則には、第1法則と第2法則があります。

Fickの第1法則は、拡散による物質の流れが物質の濃度勾配に比例することを述べています。数式で表すと、次のようになります。

ここで、

- (J)は拡散フラックスで、単位時間当たりに単位面積を通過する物質の量を表します。

- (D)は拡散係数で、物質の拡散速度を決定します。

- {dc}/{dx}は物質の濃度勾配を表します。

Fickの第2法則は、非定常状態の拡散、つまり、拡散による物質の濃度が時間によって変化する場合に適用されます。数式で表すと、次のようになります。

ここで、

- c は物質の濃度を表します。

- t は時間を表します。

- x は位置(この場合、膜の厚さに相当)を表します。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-041

■論点 |Fickの法則

この問題の主な論点は、Fickの法則を理解し、薬物の透過速度に影響を与える因子を特定することです。

■解説1|

図109_141に示すFickの法則に従う細胞膜透過において、薬物の透過速度と反比例するのは、膜の厚さ(L) です。Fickの法則によると、薬物の透過速度は、膜の有効表面積、薬物の膜中の拡散係数、薬物の膜への分配係数、細胞外及び細胞内溶液と接する面の膜中薬物濃度の差に比例し、膜の厚さに反比例します。

■解説2|

Fickの法則は、物質の拡散速度を記述する法則であり、薬物の細胞膜透過や組織内分布など、様々な薬物動態現象に適用されます。

■問106-042

以下の剤形のうち、薬物の肝初回通過効果を回避するのに最も適しているのはどれか。

■選択肢

1. 経口徐放錠

2. 口腔内崩壊錠

3. 腸溶錠

4. 経口ゼリー剤

5. 坐剤

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-042 ■正答| 5

■■ Copilot

薬物の肝初回通過効果を回避するためには、薬物が直接全身循環に入る経路を選択することが有効です。肝初回通過効果は、薬物が口から摂取されてから全身循環に入るまでの間に、肝臓で代謝される現象を指します。

この問題の選択肢の中で、5. 坐剤は直腸から吸収され、肝臓を通過せずに全身循環に入るため、肝初回通過効果を回避するのに最も適しています。他の剤形(1-4)はすべて口から摂取され、肝臓を通過するため、肝初回通過効果を避けることは難しいです。

正しい選択肢は5. 坐剤です。

肝初回通過効果:

薬物が体内に入ったときに、肝臓で代謝される現象を指します。

具体的には、経口で投与された薬物は、胃や腸などの消化管で吸収された後、肝臓に直結する門脈を通過します。そして、肝臓に到達した薬物は、薬物代謝酵素などによる代謝を受けます。このように、吸収された薬が最初に肝臓を通り、代謝を受けることを初回通過効果と呼びます。すべての薬物が代謝を受けるわけではなく、代謝をまぬがれた薬物は、肝静脈から下大静脈に入り、心臓から全身へ分配され、効果を発現します。

初回通過効果を回避するためには、肝臓を通らない投与経路を選択することが有効です。例えば、注射薬や坐剤、舌下錠などは、肝臓を通過せずに全身循環に入るため、初回通過効果を回避できます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-042

■論点 |肝初回通過効果の回避

この問題の主な論点は、肝初回通過効果を回避するのに適した剤形を理解することです。

■解説1|

以下の剤形のうち、薬物の肝初回通過効果を回避するのに最も適しているのは、坐剤 です。坐剤は、直腸から吸収されるため、肝臓を通過せずに全身循環に到達することができます。

■解説2|

肝初回通過効果は、薬物が経口投与された場合に、肝臓で代謝されてしまうことで、全身循環に到達する薬物量が減少する現象です。

■問107-042

アルミニウム、マグネシウム等の金属を含有する経口剤と同時に経口投与すると、吸収が低下する薬剤はどれか。

■選択肢

1. オメプラゾール錠

2. レボフロキサシン錠

3. フェノバルビタール散

4. リボフラビン酪酸エステル錠

5. ワルファリンカリウム錠

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-042 ■正答| 2

■■ Copilot

アルミニウムやマグネシウムなどの金属を含む経口剤と同時に投与すると、吸収が低下する薬剤はレボフロキサシン錠です。これは、レボフロキサシンなどのキノロン系抗生物質が金属イオン(Al³⁺、Mg²⁺など)と難溶性の複合体(キレート)を形成し、その結果、吸収が低下するためです。正しい選択肢は2. レボフロキサシン錠です。

以下に、それぞれの薬物の相互作用について説明します。

- オメプラゾール錠: オメプラゾールはプロトンポンプ阻害薬で、胃酸の分泌を抑制します。しかし、クロピドグレルとの相互作用が問題となります。オメプラゾールとランソプラゾールは、その主たる代謝酵素がCYP2C19であるため、クロピドグレルと併用した場合、CYP2C19を競合的に取り合うことになります。

- フェノバルビタール散: フェノバルビタールはバルビツール酸系の薬で、主にてんかんの治療や不眠症の治療に使用されます。しかし、ワルファリンとの相互作用が報告されています。フェノバルビタールは肝臓でのワルファリンの代謝を促進し、その結果ワルファリンの効果が減少する可能性があります。

- リボフラビン酪酸エステル錠: リボフラビン酪酸エステルはビタミンB2の製剤で、高コレステロール血症やビタミンB2欠乏症の治療に使用されます。しかし、特定の薬物との相互作用についての情報は見つかりませんでした。

- ワルファリンカリウム錠: ワルファリンは抗凝固薬で、血栓症の治療に使用されます。しかし、多くの薬物との相互作用が報告されています。例えば、ビタミンK2製剤との併用はワルファリンの効果を減弱させる可能性があります。また、SU剤との併用はワルファリンの効果を増強する可能性があります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-042

■論点 |薬物相互作用

この問題の主な論点は、薬物相互作用の種類と機序を理解することです。

■解説1|

アルミニウム、マグネシウム等の金属を含有する経口剤と同時に経口投与すると、吸収が低下する薬剤は レボフロキサシン錠 です。金属イオンは、レボフロキサシンとキレートを形成することで、消化管からの吸収を阻害します。

■解説2|

キレートは、金属イオンと有機化合物が結合した錯体であり、薬物の吸収や分布、代謝、排泄に影響を与えることがあります。レボフロキサシンは、ニューキノロン系抗菌薬であり、幅広い細菌に効果を示します。

■問108-042

胃内容排出速度を低下させる薬物はどれか。

■選択肢

1. リボフラビン

2. プロパンテリン

3. メトクロプラミド

4. ドンペリドン

5. モサプリド

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-042 ■正答| 2

■■ Copilot

胃内容排出速度を低下させる薬物はプロパンテリンです。プロパンテリンは抗コリン薬で、胃や腸の筋肉の収縮を抑制し、その結果、胃内容物の排出速度を低下させます。

正しい選択肢は2. プロパンテリンです。

他の選択肢については、メトクロプラミド、ドンペリドン、モサプリドは逆に胃内容排出速度を増加させる薬物であり、リボフラビンはビタミンB2の製剤で、胃内容排出速度に影響を与えることはありません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-042

■論点 |胃内容排出速度に影響を与える薬物

この問題の主な論点は、胃内容排出速度に影響を与える薬物の作用を理解することです。

■解説1|

胃内容排出速度を低下させる薬物は プロパンテリン です。プロパンテリンは、抗コリン薬に分類され、胃腸の蠕動運動を抑制することで、胃内容排出速度を低下させます。

■解説2|

胃内容排出速度は、薬物の吸収速度に影響を与える重要な因子です。プロパンテリンは、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの治療に用いられます。

■問109-042

小腸上皮細胞を模式的に示した下図中の1~6のうち、P-糖タンパク質の局在と基質の輸送方向を正しく表しているのはどれか。ただし、図中の矢印の向きは基質の輸送方向を示す。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-042 ■正答| 1

■■ Copilot

P-糖タンパク質は、小腸上皮細胞のアピカル側(腸腔側)に局在し、基質を細胞外へ輸送する役割を持っています。このトランスポーターは、薬物などの外来物質を細胞内から排出することで、細胞を保護する重要な機能を果たします。

図中の矢印の向きが基質の輸送方向を示しているため、P-糖タンパク質の局在と基質の輸送方向を正しく表しているのは、アピカル側に位置し、矢印が細胞外へ向かっている選択肢です。

正しい選択肢は1. 1です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-042

■論点 |P-糖タンパク質の局在と輸送方向

この問題の主な論点は、P-糖タンパク質の局在と輸送方向を理解することです。

■解説1|

図109_142から、小腸上皮細胞を模式的に示した図中の1~6のうち、P-糖タンパク質の局在と基質の輸送方向を正しく表しているのは 選択肢1 です。P-糖タンパク質は、小腸上皮細胞の刷子縁膜に局在し、薬物を細胞外へ排出するトランスポーターです。

■解説2|

P-糖タンパク質は、様々な薬物を認識して細胞外へ排出するトランスポーターであり、薬物の吸収や分布、排泄に影響を与えます。

■問106-043

薬物が血漿と組織に分布するとき、分布容積を表す式はどれか。ただし、血漿容積をVp、組織容積をVt、薬物の血漿中濃度をCp、薬物の組織中濃度をCtとする。

■選択肢

1. Vp×Cp+Vt×Ct

2. Vp+Vt×Ct/Cp

3. Vp+Vt×Cp/Ct

4. Vp-Vt×CtCp

5. Vp-Vt×Cp/Ct

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-043 ■正答| 2

■■ Copilot

薬物が血漿と組織に分布する際の分布容積を表す式は、血漿容積(Vp)と組織容積(Vt)を用いて、薬物の血漿中濃度(Cp)と組織中濃度(Ct)の比を考慮して計算されます。正しい式は次の通りです。

この式は、薬物の体内での分布容積を示し、血漿だけでなく組織にも分布していることを考慮に入れています。正しい選択肢は2. Vp+Vt× Ct/Cpです。

主要な薬物動態パラメータを紹介します。

- 分布容積(Vd): 分布容積は、薬物が体内でどの程度広がるかを示す指標です。具体的には、薬物が血液だけでなく組織にも分布することを示します。

- クリアランス(CL): クリアランスは、体内から薬物がどの程度速く除去されるかを示す指標です。これは、薬物が肝臓や腎臓などの臓器によってどの程度代謝または排泄されるかを示します。

- 生物学的利用率(F): 生物学的利用率は、投与された薬物のどの程度が全身循環に到達するかを示す指標です。これは、特に経口投与など、薬物が消化管から吸収される場合に重要です。

- 半減期(t1/2): 半減期は、血中の薬物濃度が半分になるまでの時間を示します。これは、薬物の効果がどの程度持続するかを示す重要な指標となります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-043

■論点 |分布容積

この問題の主な論点は、分布容積の定義と計算方法を理解することです。

■解説1|

薬物が血漿と組織に分布するとき、分布容積を表す式は、 Vp+Vt× Ct/Cp です。分布容積は、薬物が体内に均一に分布したと仮定した場合の体液量であり、薬物の体内分布の程度を表します。

■解説2|

分布容積は、薬物の血漿中濃度と体内総薬物量から計算されます。分布容積が大きいほど、薬物は組織に多く分布していることを示します。

■問107-043

血漿タンパク質のうち、プロプラノロールとの親和性が最も高いのはどれか。

■選択肢

1. アルブミン

2. α-グロブリン

3. γ-グロブリン

4. フィブリノーゲン

5. α1-酸性糖タンパク質

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-043 ■正答| 5

■■ Copilot

プロプラノロールとの親和性が最も高い血漿タンパク質はα1-酸性糖タンパク質です。プロプラノロールは塩基性の薬物で、α1-酸性糖タンパク質との親和性が高いことが知られています。正しい選択肢は5. α1-酸性糖タンパク質です。

- アルブミン: アルブミンは血漿中の主要なタンパク質で、多くの薬物と結合します。しかし、プロプラノロールとの親和性はα1-酸性糖タンパク質よりも低いとされています。

- α-グロブリン: α-グロブリンは血漿中のタンパク質の一つですが、プロプラノロールとの親和性についての具体的な情報は見つかりませんでした。

- γ-グロブリン: γ-グロブリンも血漿中のタンパク質の一つですが、プロプラノロールとの親和性についての具体的な情報は見つかりませんでした。

- フィブリノーゲン: フィブリノーゲンは血液凝固に関与するタンパク質ですが、プロプラノロールとの親和性についての具体的な情報は見つかりませんでした。

- α1-酸性糖タンパク質: α1-酸性糖タンパク質は血漿中のタンパク質で、プロプラノロールなどの塩基性薬物との親和性が高いことが知られています。プロプラノロールとの親和性が最も高いのはα1-酸性糖タンパク質です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-043

■論点 |薬物と血漿タンパク質の結合

この問題の主な論点は、薬物と血漿タンパク質の結合について理解することです。

■解説1|

血漿タンパク質のうち、プロプラノロールとの親和性が最も高いのは α1-酸性糖タンパク質 です。プロプラノロールは、塩基性薬物であり、酸性タンパク質であるα1-酸性糖タンパク質と結合しやすい性質があります。

■解説2|

薬物が血漿タンパク質と結合すると、薬理作用を示さないため、薬物の作用強度や持続時間に影響を与えます。

■問108-043

血液脳関門の実体である細胞はどれか。

■選択肢

1. 神経細胞

2. 周皮細胞(ペリサイト)

3. 星状膠細胞(アストロサイト)

4. 脈絡叢上皮細胞

5. 脳毛細血管内皮細胞

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-043 ■正答| 5

■■ Copilot

血液脳関門の実体は脳毛細血管内皮細胞です。血液脳関門は、脳を保護するために存在し、血液中の物質が脳に入るのを制御します。この構造は、脳の毛細血管の内皮細胞によって形成され、これらの細胞は密着結合を形成して物質の通過を制御します。正しい選択肢は5. 脳毛細血管内皮細胞です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-043

■論点 |血液脳関門

この問題の主な論点は、血液脳関門の構造と機能を理解することです。

■解説1|

血液脳関門の実体である細胞は 脳毛細血管内皮細胞 です。脳毛細血管内皮細胞は、タイトジャンクションによって密着しており、物質の透過を制限することで、脳組織を有害物質から保護しています。

■解説2|

血液脳関門は、脳毛細血管内皮細胞、周皮細胞、アストロサイトなどによって構成されており、薬物や栄養素などの脳への移行を制御しています。

■問109-043

血漿タンパク質と結合する薬物について、平衡透析法により薬物の血漿タンパク結合率を測定した。半透膜で隔てた透析セルの左側に血漿を、右側に薬物溶液をそれぞれ加え、平衡に達するまで振とうした。各透析セルの薬物濃度を[A]~[C]とするとき、血漿タンパク質に結合した薬物濃度を示す式はどれか。

■選択肢

1. [B]+[C]

2. [A]+[B]

3. [A]-[B]

4. [A]-[C]

5. [B]-[C]

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-043 ■正答| 5

■■ Copilot

平衡透析法による血漿タンパク質と薬物の結合率の測定では、透析セルの両側で薬物濃度が平衡に達した後、血漿タンパク質に結合していない薬物の濃度は透析セルの右側([C])と同じになります。血漿タンパク質に結合した薬物濃度は、透析セルの左側(血漿側)の薬物濃度([B])から右側([C])の薬物濃度を引いた値になります。

正しい式は 5. [B]-[C] です。これは、血漿側の総薬物濃度から透析液側の自由薬物濃度を引くことで、血漿タンパク質に結合している薬物濃度を求めることができるためです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-043

■論点 |平衡透析法

この問題の主な論点は、平衡透析法による薬物の血漿タンパク結合率の測定原理を理解することです。

■解説1|

平衡透析法において、血漿タンパク質に結合した薬物濃度を示す式は [B]-[C] です。平衡に達すると、半透膜を介して自由薬物が移動し、血漿側の自由薬物濃度と薬物溶液側の薬物濃度が等しくなります。したがって、血漿タンパク質に結合した薬物濃度は、血漿側の総薬物濃度([B])から透析液側の自由薬物濃度([C])を引いた値となります。

■解説2|

平衡透析法は、薬物の血漿タンパク結合率を測定する方法であり、半透膜を用いて自由薬物と結合型薬物を分離します。血漿タンパク結合率は、薬物の体内動態や薬効に影響を与える重要な因子です。

■問106-044

チザニジンの代謝を阻害するのはどれか。

■選択肢

1. エスシタロプラム

2. セルトラリン

3. パロキセチン

4. フルボキサミン

5. ミルナシプラン

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-044 ■正答| 4

■■ Copilot

チザニジンの代謝を阻害する薬物はフルボキサミンです。チザニジンは、主に肝臓のCYP1Aによって代謝されます。フルボキサミンはCYP1A2を阻害するため、チザニジンの代謝を阻害し、その血中濃度を上昇させる可能性があります。正しい選択肢は4. フルボキサミンです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-044

■論点 |薬物代謝酵素阻害

この問題の主な論点は、薬物代謝酵素阻害とその影響を理解することです。

■解説1|

チザニジンの代謝を阻害するのは フルボキサミン です。フルボキサミンは、チザニジンの代謝に関与するCYP1A2を阻害することで、チザニジンの血中濃度を上昇させ、副作用のリスクを高めます。

■解説2|

チザニジンは、骨格筋弛緩薬であり、CYP1A2によって代謝されます。フルボキサミンは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI) に分類される抗うつ薬であり、CYP1A2阻害作用を持ちます。

■問107-044

コデインからモルヒネへの代謝に関与する酵素はどれか。

■選択肢

1. CYP1A2

2. CYP2C9

3. CYP2D6

4. CYP3A4

5. UGT1A1

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-044 ■正答| 3

■■ Copilot

コデインからモルヒネへの代謝に関与する酵素はCYP2D6です。CYP2D6は、肝臓に存在するシトクロムP450酵素の一つで、コデインをモルヒネに変換する役割を果たします。正しい選択肢は3. CYP2D6です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬理|問 107-044

■論点 |薬物代謝酵素

この問題の主な論点は、薬物代謝酵素の種類と基質特異性を理解することです。

■解説1|

コデインからモルヒネへの代謝に関与する酵素は CYP2D6 です。CYP2D6は、コデインをモルヒネに変換するO-脱メチル化反応を触媒します。

■解説2|

CYP2D6は、多くの薬物の代謝に関与する薬物代謝酵素であり、遺伝的多型が存在するため、個体差が大きい酵素です。

■問108-044

カルボキシルエステラーゼにより加水分解を受ける薬物はどれか。

■選択肢

1. テモカプリル

2. テガフール及び鏡像異性体

3. イミプラミン

4. インドメタシン

5. モルヒネ

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-044 ■正答| 1

■■ Copilot

カルボキシルエステラーゼにより加水分解を受ける薬物はテモカプリルです。テモカプリルはACE阻害薬であり、プロドラッグの形で投与され、体内でカルボキシルエステラーゼによって活性型のテモカプリル酸に加水分解されます。正しい選択肢は1. テモカプリルです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬理|問 108-044

■論点 |薬物代謝酵素

この問題の主な論点は、薬物代謝酵素の種類と基質特異性を理解することです。

■解説1|

カルボキシルエステラーゼにより加水分解を受ける薬物は テモカプリル です。テモカプリルは、アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬であり、エステル結合を持っているため、カルボキシルエステラーゼによって加水分解されます。

■解説2|

カルボキシルエステラーゼは、エステル結合を加水分解する酵素であり、多くの薬物の代謝に関与します。

■問109-044

ヒト肝臓において、最も発現量が多いシトクロムP450分子種はどれか。

■選択肢

1. CYP1A2

2. CYP2C19

3. CYP2D6

4. CYP2E1

5. CYP3A4

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-044 ■正答| 5

■■ Copilot

ヒト肝臓において、最も発現量が多いシトクロムP450分子種はCYP3A4です。それぞれの分子種の発現量については個体差がありますが、CYP1A2が約13%、CYP2C19が約1%、CYP2D6が約2%、CYP2E1が約14%、CYP3A4が約30%です。

選択肢の中では5. CYP3A4が最も発現量が多いです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬理|問 109-044

■論点 |薬物代謝酵素

この問題の主な論点は、薬物代謝酵素の発現量を理解することです。

■解説1|

ヒト肝臓において、最も発現量が多いシトクロムP450分子種は CYP3A4 です。CYP3A4は、最も多く発現している薬物代謝酵素であり、多くの薬物の代謝に関与します。

■解説2|

シトクロムP450 (CYP) は、薬物代謝に関与する主要な酵素であり、多くのアイソザイムが存在します。CYP3A4は、特に薬物相互作用を起こしやすい酵素です。

■問106-045

腸肝循環するのはどれか。

■選択肢

1. アルベカシン

2. イソニアジド

3. エナラプリル

4. オセルタミビル

5. モルヒネ

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-045 ■正答| 5

■■ Copilot

腸肝循環する薬物はモルヒネです。腸肝循環とは、肝臓で代謝された薬物が胆汁中に排泄され、その後小腸で再吸収される現象を指します。モルヒネはこの腸肝循環を受けやすい薬物として知られています。正しい選択肢は5. モルヒネです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-045

■論点 |腸肝循環

この問題の主な論点は、腸肝循環の仕組みを理解することです。

■解説1|

腸肝循環するのは モルヒネ です。モルヒネは、肝臓でグルクロン酸抱合を受け、胆汁中に排泄されます。その後、腸内細菌によってグルクロン酸が加水分解され、再び腸管から吸収されます。

■解説2|

腸肝循環は、薬物が肝臓から胆汁中に排泄され、腸管から再吸収される現象であり、薬物の作用時間延長や蓄積の原因となることがあります。

■問107-045

体内動態が1-コンパートメントモデルに従う薬物800mgをヒトに単回静脈内投与したところ、投与直後の血中濃度は40μg/mL、投与6時間後の血中濃度は5μg/mLであった。この薬物の消失速度定数(h^(-1))に最も近い値はどれか。ただし、ln2=0.69とする。

■選択肢

1. 0.12

2. 0.23

3. 0.35

4. 0.69

5. 2

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-045 ■正答| 3

■■ Copilot

この問題は薬物の消失速度定数(h^(-1))を求めるものです。消失速度定数は以下の公式で求めることができます:

ここで、

- C0 は投与直後の血中濃度(40μg/mL)

- Ct は投与後t時間後の血中濃度(5μg/mL)

- t は時間(6時間)

これらの値を公式に代入して計算します:

したがって、選択肢の中では0.35が最も近い値となります。よって、答えは3です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-045

■論点 |消失速度定数

この問題の主な論点は、1-コンパートメントモデルにおける消失速度定数の計算方法を理解することです。

■解説1|

体内動態が1-コンパートメントモデルに従う薬物の消失速度定数(k)は、以下の式で計算できます。

k = ln(C1/C2) / (t2 - t1)

ここで、C1とC2はそれぞれ時刻t1とt2における薬物血中濃度です。この問題の場合、

k = ln(40 μg/mL / 5 μg/mL) / (6 h - 0 h) ≈ 0.35 h^(-1)

となります。したがって、選択肢3が最も近い値です。

■解説2|

消失速度定数は、薬物が体内から消失する速さを表す指標です。1-コンパートメントモデルは、薬物が体内で均一に分布していると仮定した単純なモデルです。

■問108-045

イヌリンの主な腎排泄過程として最も適切なのはどれか。

■選択肢

1. 糸球体ろ過

2. 近位尿細管における分泌

3. 近位尿細管における再吸収

4. 遠位尿細管における分泌

5. 遠位尿細管における再吸収

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-045 ■正答| 1

■■ Copilot

イヌリンの主な腎排泄過程は糸球体ろ過です。イヌリンは、ほぼすべてろ過される上に分泌や再吸収を受けない特徴があります。そのため、イヌリンの腎排泄量がわかれば糸球体ろ過された血液量がわかります。選択肢の中では1. 糸球体ろ過が最も適切です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-045

■論点 |イヌリンの腎排泄

この問題の主な論点は、イヌリンの腎排泄過程を理解することです。

■解説1|

イヌリンの主な腎排泄過程として最も適切なのは 糸球体ろ過 です。イヌリンは、糸球体でろ過され、尿細管で再吸収や分泌を受けずに尿中に排泄される物質です。

■解説2|

イヌリンは、糸球体ろ過量 (GFR) の測定に用いられる物質です。

■問109-045

胆汁中への排泄が主な消失経路である薬物はどれか。

■選択肢

1. カナマイシン

2. プラバスタチン

3. リチウム

4. メトトレキサート

5. エナラプリル

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-045 ■正答| 2

■■ Copilot

胆汁中への排泄が主な消失経路である薬物はプラバスタチンです。プラバスタチンは、胆管側膜に存在するMRP2によって胆汁中に排泄されます。選択肢の中では2. プラバスタチンが最も適切です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-045

■論点 |胆汁排泄

この問題の主な論点は、胆汁排泄の仕組みを理解することです。

■解説1|

胆汁中への排泄が主な消失経路である薬物は プラバスタチン です。プラバスタチンは、HMG-CoA還元酵素阻害薬であり、肝臓で代謝され、胆汁中に排泄されます。

■解説2|

胆汁排泄は、薬物が肝臓から胆汁中に排泄される現象であり、脂溶性が高い薬物や分子量の大きい薬物で起こりやすいです。

■問106-046

体内動態が線形1-コンパートメントモデルに従う薬物について、投与量に比例して変化するのはどれか。

■選択肢

1. 最高血中濃度到達時間

2. 消失速度

3. 消失速度定数

4. 消失半減期

5. 全身クリアランス

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-046 ■正答| 2

■■ Copilot

体内動態が線形1-コンパートメントモデルに従う薬物について、投与量に比例して変化するのは消失速度です。これは、薬物の消失速度が投与量と血中濃度に比例するためです。選択肢の中では2. 消失速度が最も適切です。

線形1-コンパートメントモデルに従う薬物の場合、消失速度(Rate of elimination)は血中濃度(C)と全身クリアランス(CL)に比例します。その関係性は以下の式で表されます:

ここで、

- Rate of Eliminationは消失速度(薬物が体内から除去される速度)を示します。

- CLは全身クリアランス(単位時間あたりに薬物が体内から除去される量)を示します。

- Cは血中濃度(血液中の薬物の濃度)を示します。

投与量が増えると血中濃度が増加し、それに伴って消失速度も増加します。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-046

■論点 |線形1-コンパートメントモデル

この問題の主な論点は、線形1-コンパートメントモデルの特性を理解することです。

■解説1|

体内動態が線形1-コンパートメントモデルに従う薬物について、投与量に比例して変化するのは 消失速度 です。線形1-コンパートメントモデルでは、薬物の消失速度は薬物濃度に比例するため、投与量に比例して変化します。

■解説2|

他の選択肢のパラメータは、投与量に依存しません。

最高血中濃度到達時間、消失速度定数、消失半減期、全身クリアランス: これらは薬物の体内動態特性であり、投与量によって変化しません。

■問107-046

健常人におけるイヌリンの血漿中濃度と尿中排泄速度との関係を正しく表したグラフはどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-046 ■正答| 4

■■ Copilot

イヌリンの血漿中濃度と尿中排泄速度の関係を正しく表したグラフは、血漿中濃度が増加するにつれて尿中排泄速度も比例して増加することを示す必要があります。イヌリンは糸球体でろ過され、尿細管で再吸収されないため、血漿中濃度が高くなるほど尿中に排泄される量も多くなります。選択肢の中でこの関係を示しているのは4番のグラフです。このグラフは、血漿中濃度が増加するにつれて尿中排泄速度が直線的に増加する様子を示しています。よって、正答は4です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-046

■論点 |イヌリンの体内動態

この問題の主な論点は、イヌリンの体内動態を理解することです。

■解説1|

健常人におけるイヌリンの血漿中濃度と尿中排泄速度との関係を正しく表したグラフは、選択肢4 です。イヌリンは糸球体でろ過され、尿細管で再吸収や分泌を受けずに尿中に排泄されるため、血漿中濃度と尿中排泄速度は比例関係にあります。

■解説2|

イヌリンは、糸球体ろ過量の測定に用いられる物質であり、その体内動態は線形1-コンパートメントモデルに従います。

■問108-046

線形1-コンパートメントモデルに従う薬物を静脈内投与したとき、投与量に比例するパラメータはどれか。

■選択肢

1. 分布容積

2. 消失半減期

3. 消失速度定数

4. 全身クリアランス

5. 血中濃度時間曲線下面積

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-046 ■正答| 5

■■ Copilot

線形1-コンパートメントモデルに従う薬物を静脈内投与したとき、投与量に比例するパラメータは血中濃度時間曲線下面積です。これは、投与量が増えると、血中濃度時間曲線下面積(AUC)も比例して増加するからです。選択肢の中では5. 血中濃度時間曲線下面積が最も適切です。

薬物動態における主要なパラメータ:

- 分布容積 (Vd): 薬物が体内に分散する見かけ上の容積。体内に存在する薬物の総量を血中濃度で割った値として定義されます。

- 全身クリアランス (CLtot): 単位時間あたりに薬物が体内から除去される量。薬物の消失速度を血中濃度で割った値として定義されます。

- 消失半減期 (t1/2): 血中濃度が半分になるまでの時。自然対数の2を消失速度定数で割った値として定義されます。

- バイオアベイラビリティ (F): 経口投与など非静脈内投与の場合に、投与量のうちどれだけが未変化体として全身循環に到達するかを示すパラメータです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-046

■論点 |線形1-コンパートメントモデル

この問題の主な論点は、線形1-コンパートメントモデルの特性を理解することです。

■解説1|

線形1-コンパートメントモデルに従う薬物を静脈内投与したとき、投与量に比例するパラメータは 血中濃度時間曲線下面積 (AUC) です。AUCは、薬物濃度時間曲線と時間軸で囲まれた面積であり、投与量に比例して変化します。

■解説2|

他の選択肢のパラメータは、投与量に依存しません。

分布容積、消失半減期、消失速度定数、全身クリアランス: これらは薬物の体内動態特性であり、投与量によって変化しません。

■問109-046

体内動態が線形1-コンパートメントモデルに従う薬物を1日1回経口投与し、定常状態における平均薬物血中濃度を0.2mg/Lとしたい。この薬物の全身クリアランスを0.4L/h/kg、バイオアベイラビリティを0.4とすると、1回あたりの投与量(mg/kg)として最も近い値はどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 5

4. 1

5. 2

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-046 ■正答| 3

■■ Copilot

この問題は、定常状態における平均薬物血中濃度を求めるための投与量を計算するものです。定常状態における平均薬物血中濃度(Cavg)は、以下の公式で求めることができます:

ここで、

- Doseは1回あたりの投与量(mg/kg)

- Fはバイオアベイラビリティ

- CLtotは全身クリアランス(L/h/kg)

- τは投与間隔(h)

この公式をDoseについて解きます:

これらの値を公式に代入して計算します:

選択肢の中では5が最も近い値です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-046 (誤答)

■論点 |定常状態における薬物血中濃度

この問題の主な論点は、定常状態における薬物血中濃度の計算方法を理解することです。

■解説1|

体内動態が線形1-コンパートメントモデルに従う薬物を1日1回経口投与し、定常状態における平均薬物血中濃度を0.2 mg/Lとしたい場合、1回あたりの投与量(D)は、以下の式で計算できます。D = Css * CL / (F * τ)

ここで、Cssは定常状態における平均薬物血中濃度、CLは全身クリアランス、Fはバイオアベイラビリティ、τは投与間隔です。この問題の場合、D = 0.2 mg/L * 0.4 L/h/kg / (0.4 * 24 h) ≈ 0.0083 mg/kg ≈ 0.01 mg/kg

となります。したがって、選択肢1が最も近い値です。

■解説2|

定常状態は、薬物の投与速度と消失速度が等しくなった状態であり、血中濃度は一定になります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-046 (再出力:正答)

■論点 |定常状態における薬物血中濃度

この問題の主な論点は、定常状態における薬物血中濃度の計算方法を理解することです。

■解説1|

体内動態が線形1-コンパートメントモデルに従う薬物を1日1回経口投与し、定常状態における平均薬物血中濃度を0.2 mg/Lとしたい場合、1回あたりの投与量(D)は、以下の式で計算できます。

Css = D * F / (CL * τ)

D = Css * CL * τ / F

ここで、Cssは定常状態における平均薬物血中濃度、CLは全身クリアランス、Fはバイオアベイラビリティ、τは投与間隔(24時間)です。この問題の場合、

D = 0.2 mg/L * 0.4 L/h/kg * 24 h / 0.4 = 4.8 mg/kg

となります。したがって、選択肢の中では 選択肢3 (5 mg/kg) が最も近い値です。

■解説2|

定常状態は、薬物の投与速度と消失速度が等しくなった状態であり、血中濃度は一定になります。定常状態における薬物血中濃度は、薬物の投与量、全身クリアランス、バイオアベイラビリティ、投与間隔によって決まります。

■問106-047

全身クリアランスが40L/hである薬物を点滴静注し、定常状態における血中濃度を0.50mg/Lにしたい。適切な投与速度(mg/h)はどれか。

■選択肢

1. 13

2. 2

3. 4

4. 5

5. 8

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-047 ■正答| 2

■■ Copilot

全身クリアランスが40L/hである薬物を点滴静注し、定常状態における血中濃度を0.50mg/Lにするための適切な投与速度を求めています。

定常状態における薬物の血中濃度(C_ss)は、投与速度(R_0)を全身クリアランス(CL)で割った値で表されます。すなわち、

C_ss = R_0 / CL

です。この式を変形して投与速度を求めると、

R_0 = C_ss * CL

です。

これらの値を代入すると、投与速度(R_0)は

0.50mg/L * 40L/h = 20mg/h

です。正しい選択肢は2. 20です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-047

■論点 |点滴静注時の投与速度

この問題の主な論点は、点滴静注時の投与速度の計算方法を理解することです。

■解説1|

全身クリアランスが40 L/hである薬物を点滴静注し、定常状態における血中濃度を0.50 mg/Lにしたい場合、適切な投与速度(R)は、以下の式で計算できます。

R = Css * CL

ここで、Cssは定常状態における血中濃度、CLは全身クリアランスです。この問題の場合、

R = 0.50 mg/L * 40 L/h = 20 mg/h

となります。したがって、選択肢2が適切な投与速度です。

■解説2|

点滴静注は、薬物を一定速度で静脈内に投与する方法であり、血中濃度を一定に維持するのに適しています。

■問107-047

炭酸水素ナトリウムの併用によって、キニジンの血中濃度が上昇する原因として最も適切なのはどれか。

■選択肢

1. 消化管吸収の阻害

2. 肝代謝酵素の阻害

3. 胆汁排泄の促進

4. 腎尿細管分泌の促進

5. 腎尿細管再吸収の促進

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-047 ■正答| 5

■■ Copilot

炭酸水素ナトリウムの併用によってキニジンの血中濃度が上昇する原因を尋ねています。

キニジンは塩基性の薬物で、尿中での排泄は腎尿細管での再吸収に大きく依存しています。炭酸水素ナトリウムは血液と尿のpHを上昇させ、塩基性に偏らせます。これにより、キニジンの尿中での排泄が減少し、腎尿細管での再吸収が増加します。結果として、キニジンの血中濃度が上昇します。正しい選択肢は5. 腎尿細管再吸収の促進です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-047

■論点 |薬物相互作用

この問題の主な論点は、薬物相互作用の種類と機序を理解することです。

■解説1|

炭酸水素ナトリウムの併用によって、キニジンの血中濃度が上昇する原因として最も適切なのは 腎尿細管再吸収の促進 です。炭酸水素ナトリウムは、尿をアルカリ化することで、キニジンのイオン化を抑制し、腎尿細管からの再吸収を促進します。

■解説2|

キニジンは、抗不整脈薬であり、腎臓から排泄されます。尿のpHは、薬物のイオン化状態に影響を与え、再吸収や排泄に影響を与えます。

■問108-047

肝代謝型の薬物はどれか。

■選択肢

1. セファクロル

2. ゲンタマイシン

3. メトトレキサート

4. プロプラノロール

5. レボフロキサシン

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-047 ■正答| 4

■■ Copilot

肝代謝型の薬物は、主に肝臓で代謝される薬物を指します。

選択肢の中で、プロプラノロールは肝臓で広範囲に代謝されることで知られています。正しい選択肢は4. プロプラノロールです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-047

■論点 |薬物の代謝

この問題の主な論点は、薬物の代謝経路を理解することです。

■解説1|

肝代謝型の薬物は プロプラノロール です。プロプラノロールは、β遮断薬であり、主に肝臓で代謝されます。

■解説2|

薬物の代謝は、主に肝臓で行われ、薬物を水溶性に変換することで、排泄を促進します。プロプラノロールは、高血圧や狭心症などの治療に用いられます。

■問109-047

TDMにおける薬物血中濃度の測定において、全血試料を用いて分析する必要がある薬物はどれか。

■選択肢

1. テイコプラニン

2. バルプロ酸ナトリウム

3. フェニトイン

4. シクロスポリン

5. ジゴキシン

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-047 ■正答| 4

■■ Copilot

TDMにおける薬物血中濃度の測定において、全血試料を用いて分析する必要がある薬物はどれか。

TDM(治療薬物モニタリング)では、通常は血清または血漿中の薬物濃度を測定します。しかし、一部の薬物では全血試料を用いて分析する必要があります。その一つがシクロスポリンで、免疫抑制薬として移植後の拒絶反応の抑制などに使用されます。シクロスポリンは赤血球にも分布するため、全血中の薬物濃度を測定することが一般的です。正しい選択肢は4. シクロスポリンです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-047

■論点 |治療薬物モニタリング

この問題の主な論点は、治療薬物モニタリング (TDM) の方法を理解することです。

■解説1|

TDMにおける薬物血中濃度の測定において、全血試料を用いて分析する必要がある薬物は シクロスポリン です。シクロスポリンは、免疫抑制薬であり、赤血球に多く分布するため、全血試料を用いて血中濃度を測定する必要があります。

■解説2|

TDMは、薬物の血中濃度を測定することで、薬物の有効性や安全性を評価し、投与量を調節する方法です。

■問106-048

ある薬物の体内動態に線形性が成り立つとき、静脈内投与後の平均滞留時間が4.0h、経口投与後の平均滞留時間が6.0hであった。平均吸収時間(h)はどれか。

■選択肢

1. 0.67

2. 1.5

3. 2

4. 1

5. 24

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-048 ■正答| 3

■■ Copilot

薬物の体内動態が線形性を持ち、静脈内投与後の平均滞留時間と経口投与後の平均滞留時間が与えられている場合の平均吸収時間を求めています。

平均吸収時間(MAT)は、経口投与後の平均滞留時間(MRT_po)から静脈内投与後の平均滞留時間(MRT_iv)を引いたもので求めることができます。すなわち、MAT = MRT_po - MRT_ivです。

これらの値を代入すると、MAT = 6.0h - 4.0h = 2.0hです。正しい選択肢は3. 2です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-048

■論点 |平均滞留時間と平均吸収時間

この問題の主な論点は、平均滞留時間と平均吸収時間の関係を理解することです。

■解説1|

ある薬物の体内動態に線形性が成り立つとき、静脈内投与後の平均滞留時間 (MRTiv) と経口投与後の平均滞留時間 (MRTo) の関係は、以下の式で表されます。

MRTo = MRTiv + MAT

ここで、MATは平均吸収時間です。この問題の場合、

MAT = MRTo - MRTiv = 6.0 h - 4.0 h = 2.0 h

となります。したがって、選択肢3が平均吸収時間です。

■解説2|

平均滞留時間は、薬物が体内に滞在する平均時間を表します。平均吸収時間は、薬物が吸収されるまでの平均時間を表します。

■問107-048

図は、結晶固体及び非晶質固体の比容積と温度との関係を示したものである。温度[ア]が示すのはどれか。

■選択肢

1. 凝固点

2. 沸点

3. ガラス転移点

4. 融点

5. 結晶化温度

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-048 ■正答| 3

■■ Copilot

この問題は、結晶固体と非晶質固体の比容積と温度の関係を示すグラフに基づいています。温度[ア]が指し示すのは、グラフ上で非晶質固体の比容積が急激に変化する点です。これは、非晶質固体がガラス状態から液体状態へと移行する温度、つまりガラス転移点を表しています。正しい選択肢は 3. ガラス転移点 です。他の選択肢は、この文脈では適切ではありません。例えば、凝固点や融点は結晶固体に関連する温度であり、沸点は液体が気体に変化する温度を指します。結晶化温度は、非晶質固体が結晶化する温度を意味しますが、ガラス転移点とは異なります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-048

■論点 |固体の物性

この問題の主な論点は、固体の物性を理解することです。

■解説1|

図107_148から、温度[ア]が示すのは ガラス転移点 です。ガラス転移点は、非晶質固体がガラス状態からゴム状態に変化する温度であり、比容積の変化が観察されます。

■解説2|

非晶質固体は、規則的な構造を持たない固体であり、温度変化に伴ってガラス状態とゴム状態の間を変化します。

■問108-048

薬物血中濃度を指標とした治療薬物モニタリング(TDM)の対象とならないのはどれか。

■選択肢

1. ジゴキシン

2. メトホルミン

3. バルプロ酸

4. リチウム

5. バンコマイシン

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-048 ■正答| 2

■■ Copilot

TDMは、患者に適切な投与設計と薬物療法を行うためのモニタリング手法です。TDMの対象となる薬物は、以下の特徴を持ちます:

- 血中濃度と薬効に相関がある。

- 治療域が狭く、体内動態の変化が大きい。

- 血中濃度測定以外で効果判定が難しい。

ジゴキシン、バルプロ酸、リチウム、バンコマイシンはTDM対象として重要ですTDM対象とならないのは メトホルミン です 。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-048

■論点 |治療薬物モニタリング

この問題の主な論点は、治療薬物モニタリング (TDM) の対象となる薬物を理解することです。

■解説1|

薬物血中濃度を指標としたTDMの対象とならないのは メトホルミン です。メトホルミンは、2型糖尿病治療薬であり、血中濃度と薬効や副作用との相関が低いため、TDMは行われません。

■解説2|

TDMは、薬効や副作用と血中濃度の相関が高い薬物で行われます。

■問109-048

経口固形製剤からの弱電解質薬物の溶出性に影響を及ぼさない因子はどれか。

■選択肢

1. 薬物の粒子径

2. 薬物の結晶性

3. タンパク結合率

4. 溶液のpH

5. 溶液の粘度

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-048 ■正答| 3

■■ Copilot

弱電解質薬物の溶出性に影響を及ぼさない因子は、タンパク結合率 です。他の選択肢は溶出性に影響を与える可能性がありますが、タンパク結合率は影響を及ぼさないことが知られています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-048

■論点 |薬物の溶出

この問題の主な論点は、薬物の溶出に影響を与える因子を理解することです。

■解説1|

経口固形製剤からの弱電解質薬物の溶出性に影響を及ぼさない因子は タンパク結合率 です。タンパク結合率は、薬物の分布や消失に影響を与えますが、溶出性には影響を与えません。

■解説2|

他の選択肢の因子は、薬物の溶解度や拡散速度に影響を与え、溶出性に影響を与えます。

薬物の粒子径, 薬物の結晶性, 溶液のpH, 溶液の粘度: これらの因子は、薬物の溶解度や拡散速度に影響を与えます。

■問106-049

図の構造をもつ経口固形製剤が示すと考えられる、水中での水溶性薬物の放出パターンはどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-049 ■正答| 4

■■ Copilot

この問題は、経口固形製剤からの水溶性薬物の放出パターンに関するものです。図に示された経口固形製剤の構造から、水中での薬物の放出パターンを判断する必要があります。

- 放出パターン: 図には5つの異なる放出パターンが示されており、それぞれが時間の経過とともに薬物がどのように放出されるかを表しています。

- 経口固形製剤: 経口固形製剤は、薬物を一定の速度で放出するように設計されていることが多く、その放出メカニズムは製剤の構造に依存します。

情報に基づき、正答は 4 と考えられます。これは、図に示された経口固形製剤の構造が、時間の経過とともに一定の速度で薬物を放出するパターンを示しているためです。

エチルセルロースに水溶性薬物結晶粒子が分散している場合の薬物放出率の時間推移について:

エチルセルロースは、薬物を包み込むことで徐放性(持続放出)を実現するための材料です。

以下に、この問題に関連する解説を提供します。

- エチルセルロースと薬物結晶粒子の組み合わせ:

- エチルセルロースは、薬物を包み込むことで薬剤の放出を制御するために使用されるポリマーです。

- 水中でエチルセルロースに分散した水溶性薬物結晶粒子は、経口固形製剤として使用されます。

- 薬物放出のメカニズム:

- 薬物放出は、エチルセルロースの構造と薬物の性質に依存します。

- 一般的な放出メカニズムは、Fickの拡散モデルに基づいています。このモデルでは、薬物がポリマー内で拡散し、時間とともに放出されると考えられています。

- 放出パターンのグラフ:

- グラフは、時間(h)に対する薬物放出率(%)を示しています。

- 放出パターンは、エチルセルロースの構造と薬物の溶解度、拡散係数によって決まります。

- 一般的な放出パターンには次のようなものがあります:

- 一次拡散: 放出率が時間の平方根に比例します。

- 二次拡散: 放出率が時間に比例します。

- 非線形拡散: 他の放出パターンには当てはまらない複雑な挙動が見られます。

エチルセルロースに水溶性薬物結晶粒子が分散している場合、放出パターンは一般的に二次拡散に近い形を示すと考えられます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-049

■論点 |放出パターン

この問題の主な論点は、放出制御技術とその放出パターンを理解することです。

■解説1|

図106_149の構造をもつ経口固形製剤は、薬物が放出制御膜を介して徐々に放出される徐放性製剤であると考えられます。したがって、水中での水溶性薬物の放出パターンは、選択肢4 のように、徐々に薬物濃度が上昇し、一定濃度を維持するパターンが最も適切です。

■解説2|

徐放性製剤は、薬物の放出速度を制御することで、薬効の持続時間を延長したり、副作用を軽減したりする目的で設計されます。

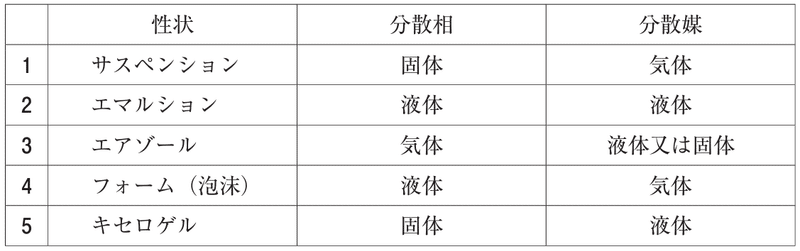

■問107-049

分散系における分散相と分散媒の組合せのうち、正しいのはどれか。

性状|分散相|分散媒

■選択肢

1. サスペンション|固体|気体

2. エマルション|液体|液体

3. 工アゾール|気体|液体又は固体

4. フォーム(泡沫)|液体|気体

5. キセロゲル|固体|液体

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-049 ■正答| 2

■■ Copilot

分散系における分散相と分散媒の組合せに関する問題です。

- サスペンション: 固体粒子が液体中に分散している系です。選択肢1は不正解です。

- エマルション: 二つの液体が混ざり合わず、一方が他方の中に小滴として分散している系です。選択肢2は正解です。

- エアゾール: 液体または固体の微小粒子が気体中に分散している系です。選択肢3は不正解です。

- フォーム(泡沫): 気体が液体または固体中に分散している系です。選択肢4は不正解です。

- キセロゲル: 固体が液体中に分散している系ですが、キセロゲルはゲル状の物質であり、この文脈では不適切です。選択肢5は不正解です。

正しい組合せは 2. エマルション|液体|液体 です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-049

■論点 |分散系の分類

この問題の主な論点は、分散系の種類とその特性を理解することです。

■解説1|

分散系における分散相と分散媒の組合せのうち、正しいのは エマルション|液体|液体 です。エマルションは、2つ以上の互いに混じり合わない液体が分散した系であり、分散相と分散媒がともに液体です。

■解説2|

他の選択肢の分散系とその分散相と分散媒の組合せは以下の通りです。

サスペンション|固体|液体

エアゾール|液体または固体|気体

フォーム(泡沫)|気体|液体

キセロゲル|液体|固体

■問108-049

粉体の流動性を改善するために、大きくすべき物性値はどれか。

■選択肢

1. かさ比容積

2. 安息角

3. かさ密度

4. 内部摩擦係数

5. 空隙率

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-049 ■正答| 3

■■ Copilot

- 粉体の流動性を改善するために、大きくすべき物性値はどれか。

- 正答は 3. かさ密度 です。

- 粉体の流動性は、その物性によって大きく影響されます。かさ密度は粉体の粒子の間隙を示す指標であり、粉体の流動性に関連して重要です。粒子径が小さくなるほど、凝集性が大きくなり、空隙率が大きくなります。

- かさ比容積:

- かさ比容積は、粉体の体積とその粒子の表面積との比率を示します。

- かさ比容積が大きいほど、粉体の粒子が空隙を多く占めていることを意味します。

- かさ比容積を大きくすることは、流動性を改善するためには適していません。

- 安息角:

- 安息角は、粉体の粒子がどれだけ堆積した状態で安定しているかを示す角度です。

- 安息角が大きいほど、粉体の流動性が低下します。

- かさ密度:

- かさ密度は、粉体の体積をその重量で割った値です。

- かさ密度を大きくすることで、粉体の流動性を改善できます。つまり、正答は かさ密度 です。

- 内部摩擦係数:

- 内部摩擦係数は、粉体の粒子同士の摩擦によって流動性がどれだけ影響を受けるかを示す値です。

- 内部摩擦係数を大きくすることは、流動性を改善するためには適していません。

- 空隙率:

- 空隙率は、粉体の中の空隙の割合を示します。

- 空隙率を小さくすることで、粉体の流動性を改善できます。

粉体の流動性を改善するために大きくすべき物性値は かさ密度 です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-049

■論点 |粉体の流動性

この問題の主な論点は、粉体の流動性に影響を与える因子を理解することです。

■解説1|

粉体の流動性を改善するために、大きくすべき物性値は かさ密度 です。かさ密度は、粉体の単位体積あたりの質量であり、かさ密度が高いほど、粉体の流動性が良くなります。

■解説2|

粉体の流動性は、粉体の粒子径や形状、表面状態、かさ密度などによって影響を受けます。

■問109-049

液体の表面張力を測定する方法はどれか。

■選択肢

1. 溶解度法

2. 沈降法

3. 吸着法

4. 滴重法

5. 反応速度法

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-049 ■正答| 4

■■ Copilot

- 液体の表面張力を測定する方法はどれか。

- 正答は 4. 滴重法 です。

- 滴重法は、液体の表面張力を測定するための一般的な方法です。この方法では、液体の表面に形成される液滴の重さを測定して表面張力を算出します。

- 溶解度法:

- 溶解度法は、溶液中の溶質の溶解度を測定する方法です。表面張力の測定には直接関係ありません。

- 沈降法:

- 沈降法は、粒子の沈降速度を測定する方法であり、表面張力の測定には適していません。

- 吸着法:

- 吸着法は、吸着物質が表面に吸着する現象を利用して、表面張力を測定する方法です。しかし、液体の表面張力を直接測定する手法ではありません。

- 滴重法:

- 滴重法は、液体の表面張力を測定するための一般的な方法です。

- この方法では、液体中から引き上げられるリングを使用し、液体膜によってリングに加えられる力を測定します。

- 表面張力は、この力のピークから算出されます.

液体の表面張力を測定するためには 4. 滴重法 を使用します。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-049

■論点 |表面張力の測定方法

この問題の主な論点は、表面張力の測定方法を理解することです。

■解説1|

液体の表面張力を測定する方法は 滴重法 です。滴重法は、液滴の重量を測定することで、表面張力を求める方法です。

■解説2|

表面張力は、液体の表面積を最小にしようとする力であり、液体の濡れ性やエマルションの安定性などに関与します。

■問106-050

図はある高分子溶液の濃度と還元粘度の関係を示している。この溶液の極限粘度(×10^-6mL/g)に最も近い値はどれか。

■選択肢

1. 1

2. 1.5

3. 2

4. 2.5

5. 3

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-050 ■正答| 1

■■ Copilot

この問題は、高分子溶液の濃度と還元粘度の関係を示すグラフに基づいています。極限粘度(intrinsic viscosity)は、溶液の濃度がゼロに近づくときの還元粘度の値です。

- グラフの読み取り: グラフ上のデータポイントを外挿して、濃度がゼロに近づくときの還元粘度の値を推定します。

- 極限粘度の計算: 極限粘度は、グラフのy軸の値(還元粘度)がx軸の値(濃度)がゼロに近づくときの値です。

提供された画像の説明に基づいて、グラフは右上がりの直線的な傾向を示しており、濃度がゼロに近づくにつれて還元粘度の値は低下します極限粘度は選択肢の中で最も低い値に近いと考えられます。

正答は 1. 1 です。この値が極限粘度(×10^-6mL/g)に最も近いと推定されます。

高分子溶液の極限粘度(intrinsic viscosity)は、高分子の溶液中での粘度の特性を示す指標です。以下に詳細を説明します。

- 極限粘度とは:

- 高分子溶液の粘度は、高分子鎖の長さや立体構造、分子量などに影響されます。

- 極限粘度は、溶液中の高分子の濃度がゼロに近づくときの粘度を表します。

- 極限粘度は、高分子の分子量を推定するために使用される重要なパラメータです。

- 計算方法:

- 極限粘度は、次の式で計算されます:

[η]= η/c

- ここで[η]は極限粘度、ηは溶液の粘度、cは高分子の濃度です。

- 濃度がゼロに近づくと、[η]は極限粘度に収束します。

- 意義:

- 極限粘度は、高分子の分子量を測定するための基本的な手法の一部です。

- 高分子の分子量は、物質の特性や性能に大きな影響を与えるため、極限粘度の測定は重要です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-050

■論点 |極限粘度

この問題の主な論点は、極限粘度の概念と計算方法を理解することです。

■解説1|

図106_150から、この溶液の極限粘度(η)は、還元粘度(ηred)が濃度(C)に近づくにつれて直線的に増加していることから、その直線の傾きから求められます。直線の傾きは、約1.0×10^-6 mL/gであるため、極限粘度は 1.0×10^-6 mL/g に最も近いです。

■解説2|

極限粘度は、高分子溶液の粘度特性を表す指標であり、高分子の分子量や形状に関する情報を得ることができます。

■問107-050

水性懸濁液中の粒子の分散安定性を高めるために添加される半合成高分子はどれか。

■選択肢

1. ポビドン

2. メタクリル酸コポリマー

3. アルブミン

4. カルメロースナトリウム

5. アラビアゴム

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-050 ■正答| 4

■■ Copilot

- ポビドン:

- ポビドン(ポリビニルピロリドン)は、水溶性の高分子であり、薬剤や化粧品などの分散系製剤に添加されます。

- 分散剤として使用され、粒子の分散安定性を高める役割を果たします。

- メタクリル酸コポリマー:

- メタクリル酸コポリマーは、水性懸濁液の分散安定性を向上させるために使用される高分子材料です。

- 薬剤や食品などの分散系製剤に添加されます。

- アルブミン:

- アルブミンは、タンパク質の一種であり、血漿中に存在します。

- 分散剤としては使用されません。

- カルメロースナトリウム:

- カルメロースナトリウムは、水性懸濁液の分散安定性を高めるために半合成高分子として使用されます。

- 薬剤や化粧品の製剤に添加され、粒子の分散を促進します。

- アラビアゴム:

- アラビアゴムは、天然由来の高分子であり、分散剤として使用されることがありますが、半合成高分子ではありません。

水性懸濁液中の粒子の分散安定性を高めるために添加される半合成高分子は 4. カルメロースナトリウム です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-050

■論点 |懸濁液の安定性

この問題の主な論点は、懸濁液の安定性を高める方法を理解することです。

■解説1|

水性懸濁液中の粒子の分散安定性を高めるために添加される半合成高分子は カルメロースナトリウム です。カルメロースナトリウムは、水溶性高分子であり、懸濁粒子に吸着することで、粒子の凝集を防止し、分散安定性を高めます。

■解説2|

懸濁液は、固体粒子が液体中に分散した系であり、粒子の沈降や凝集が起こりやすい性質があります。

■問108-050

ダイラタント流動を示すのはどれか。

■選択肢

1. カルメロースナトリウム溶液

2. チンク油

3. グリセリン

4. デンプン濃厚水性懸濁液

5. ヒマシ油

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-050 ■正答| 4

■■ Copilot

ダイラタント流動を示すのは、デンプン濃厚水性懸濁液です。ダイラタント流体は、ある一定の力を加えるまでは粘度が低いが、それを超えると流動性が低下(粘性が高まる)する流体のことを指します。

- カルメロースナトリウム溶液: カルメロースナトリウムは、水溶性の高分子であり、薬剤や化粧品などの分散系製剤に添加されます。

- 分散剤として使用され、粒子の分散安定性を高める役割を果たします。

- チンク油: チンク油は、植物由来の油であり、分散剤としては一般的ではありません。

- グリセリン: グリセリンは、保湿剤や溶媒として使用される高分子であり、分散剤としては一般的ではありません。

- デンプン濃厚水性懸濁液: デンプン濃厚水性懸濁液は、ダイラタント流動を示す特性を持っています。ダイラタント流体は、ある一定の力を加えるまでは粘度が低いが、それを超えると流動性が低下(粘性が高まる)する流体のことを指します。

- ヒマシ油: ヒマシ油は、植物由来の油であり、分散剤としては一般的ではありません。

ダイラタント流動を示すのは 4. デンプン濃厚水性懸濁液 です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-050

■論点 |流動特性

この問題の主な論点は、流体の流動特性を理解することです。

■解説1|

ダイラタント流動を示すのは デンプン濃厚水性懸濁液 です。ダイラタント流動は、せん断速度を増加させると粘度が増加する現象であり、デンプン濃厚水性懸濁液は、せん断速度を増加させると粒子が凝集し、粘度が増加します。

■解説2|

流体は、その流動特性によって、ニュートン流体、ダイラタント流体、チキソトロピー流体などに分類されます。

■問109-050

複合体を形成することによって、以下の疎水性薬物を安定化するのに用いられる化合物はどれか。一般名:アルプロスタジル

■選択肢

1. アスコルビン酸

2. a-シクロデキストリン

3. カルメロースナトリウム

4. エデト酸ナトリウム水和物

5. パラオキシ安息香酸ブチル

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-050 ■正答| 2

■■ Copilot

アルプロスタジルアルファデクスは、プロスタグランジンE1(PGE1)とα-シクロデキストリン(α-CD)から成る包接化合物です。この複合体は、疎水性のアルプロスタジルをα-シクロデキストリンの内部に取り込むことで、アルプロスタジルの安定性を高め、水への溶解性を向上させます。正解は選択肢2のa-シクロデキストリンです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-050

■論点 |疎水性薬物の安定化

この問題の主な論点は、疎水性薬物の安定化方法を理解することです。

■解説1|

複合体を形成することによって、アルプロスタジルを安定化するのに用いられる化合物は α-シクロデキストリン です。α-シクロデキストリンは、環状オリゴ糖であり、疎水性薬物を包接することで、薬物の分解や酸化を防止し、安定性を高めます。

■解説2|

アルプロスタジルは、プロスタグランジンE1 (PGE1) の誘導体であり、血管拡張作用を持ちます。

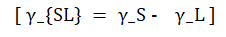

■問106-051

一定温度において、ある固体表面に水が薄膜状に拡がり、拡張ぬれが成立するときの固液界面張力(mN/m)はどれか。なお、固体の表面張力は585mN/m、水の表面張力は73mN/mとする。

■選択肢

1. 73

2. 439

3. 512

4. 585

5. 658

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-051 ■正答| 3

■■ Copilot

一定温度において、ある固体表面に水が薄膜状に拡がり、拡張ぬれが成立するときの固液界面張力(γSL)は、512 mN/m です。この値は以下の式を用いて求められます:

ここで、固体の表面張力 γ_S は 585 mN/m、水の表面張力 ( γ_L ) は 73 mN/m とされています。

固液界面張力(γSL)は、ある固体表面に水が薄膜状に拡がり、拡張ぬれが成立するときの表面張力を指します。具体的には、固体表面の表面張力(γS)、液体の表面張力(γL)、および固体と液体の界面張力(γSL)が釣り合うことで決まります。この関係はYoungの式で表されます。

Youngの式: γ_{SL} = γ_S- γ_L

一般的に、表面張力とぬれ性の関係は次のようになります:

液体の表面張力が小さい → 接触角が小さい(ぬれやすい)

液体の表面張力が大きい → 接触角が大きい(ぬれにくい)

拡張ぬれが成立するときの固液界面張力 ( γ_{SL} ) は 512 mN/m です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-051

■論点 |固液界面張力

この問題の主な論点は、固液界面張力の計算方法を理解することです。

■解説1|

一定温度において、ある固体表面に水が薄膜状に拡がり、拡張ぬれが成立するときの固液界面張力(γSL)は、Youngの式から求められます。

γSL = γSV - γLV * cosθ

ここで、γSVは固体の表面張力、γLVは液体の表面張力、θは接触角です。拡張ぬれが成立するとき、θ = 0° であるため、

γSL = γSV - γLV = 585 mN/m - 73 mN/m = 512 mN/m

となります。したがって、選択肢3が固液界面張力です。

■解説2|

固液界面張力は、固体と液体の界面における張力であり、液体の濡れ性に関与します。

■問107-051

日本薬局方において、「経口投与する、液状又は流動性のある粘稠なゲル状の製剤」と定義されているのはどれか。

■選択肢

1. 発泡顆粒剤

2. 経口ゼリー剤

3. シロップ剤

4. 口腔内崩壊フィルム剤

5. 経口液剤

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-051 ■正答| 5

■■ Copilot *誤答のため修正し加筆, 2024/05/06 (修正者:Yukiho Takizawa)

- 発泡顆粒剤: 発泡顆粒剤は、水や他の液体と接触すると発泡するタイプの製剤です。経口投与には一般的ではありません。

- 経口ゼリー剤: 経口ゼリー剤は、経口投与する、流動性のない成形したゲル状の製剤です。

- シロップ剤: シロップ剤は、糖類を主成分とする液状の製剤で、甘味を持ちます。経口投与に使用されます。

- 口腔内崩壊フィルム剤: 口腔内崩壊フィルム剤は、口腔内で徐々に溶解または崩壊し、有効成分を局所的に適用するための製剤です。

- 経口液剤: 経口液剤は、液状または粘稠なゲル状の経口投与する製剤です。エリキシル剤、懸濁剤、乳剤、リモナーデ剤などが含まれます.

日本薬局方において「経口投与する、液状又は流動性のある粘稠なゲル状の製剤」と定義されているのは 5. 経口液剤 です。

参考資料:厚生労働省|第十六改正日本薬局方の制定に伴う医薬品等の承認申請等に関する質疑応答集(Q&A)について

Q16:1―5.経口液剤の定義は、「経口液剤は,経口投与する,液状又は流動性のある粘稠なゲル状の製剤である.」、1―7経口ゼリー剤の定義は、「経口ゼリー剤は,経口投与する,流動性のない成形したゲル状の製剤である.」と両者の定義に「ゲル状」という言葉が入っており、両剤形の区分が理解されにくい部分があると考えられる。例えば、成形したゲル状の製剤であっても細かくつぶすことにより、見かけ上流動性を持たせたものはどちらの剤形になるのか。

A16:経口液剤のうちゲル状の製剤については、流動性の有無と粘稠性の有無により両者を区別したところである。流動性の有無はゲル状に成形した段階で判断されるべきものである。ご指摘の剤形について、見かけ上の流動性を持たせたとしても、粘稠でないという点で経口ゼリー剤と判断することは可能であると考えられる。定義の判断が困難な場合はA7のとおり考えられたい。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-051

■論点 |剤形の分類

この問題の主な論点は、剤形の分類とその定義を理解することです。

■解説1|

日本薬局方において、「経口投与する、液状又は流動性のある粘稠なゲル状の製剤」と定義されているのは 経口液剤 です。経口液剤は、液状またはゲル状の製剤であり、内服により投与されます。

■解説2|

日本薬局方は、医薬品の品質や規格を規定する公定書です。

■問108-051

口腔内で徐々に溶解又は崩壊させ、口腔、咽頭などの局所に適用する口腔用錠剤はどれか。

■選択肢

1. 舌下錠

2. 付着錠

3. バッカル錠

4. トローチ剤

5. ガム剤

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-051 ■正答| 4

■■ Copilot

- 舌下錠: 舌下錠は、舌の下に置いて溶解させ、有効成分を舌下粘膜から吸収させるための製剤です。舌下投与に使用されます。

- 付着錠: 付着錠は、口腔内で徐々に溶解または崩壊し、口腔、咽頭などの局所に適用するための製剤です。正答は トローチ剤 です。

- バッカル錠: バッカル錠は、頬の内側に置いて溶解させ、有効成分を頬粘膜から吸収させるための製剤です。

- トローチ剤: トローチ剤は、口腔内で徐々に溶解または崩壊し、口腔、咽頭などの局所に適用するための製剤です。舌下錠と同様に舌下粘膜から吸収されることがあります。

- ガム剤: ガム剤は、噛むことで有効成分を放出し、口腔内に適用するための製剤です。

口腔内で徐々に溶解又は崩壊させ、口腔、咽頭などの局所に適用する口腔用錠剤は 4. トローチ剤 です。

■■Gemini 1.5 Pro

■論点 |口腔用錠剤の分類

この問題の主な論点は、口腔用錠剤の種類とその適用方法を理解することです。

■解説1|

口腔内で徐々に溶解又は崩壊させ、口腔、咽頭などの局所に適用する口腔用錠剤は トローチ剤 です。トローチ剤は、口腔内で徐々に溶解または崩壊することで、薬効成分を口腔や咽頭などの局所に作用させます。

■解説2|

他の選択肢の口腔用錠剤は、異なる適用方法があります。

舌下錠: 舌下で溶解させて、薬効成分を舌下粘膜から吸収させる

付着錠: 歯肉に付着させて、薬効成分を歯肉から吸収させる

バッカル錠: 歯と頬の間に挟んで、薬効成分を口腔粘膜から吸収させる

ガム剤: 咀嚼することで、薬効成分を口腔粘膜から吸収させる

■問109-051

有効成分を速やかに溶解させ、口腔粘膜から吸収させる口腔用錠剤はどれか。

■選択肢

1. 溶解錠

2. 舌下錠

3. チュアブル錠

4. 口腔内崩壊錠

5. 発泡錠

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-051 ■正答| 2

■■ Copilot

- 溶解錠: 溶解錠は、水や唾液と一緒に摂取することで錠剤が速やかに溶解するタイプの錠剤です。主に口腔内で溶けるように設計されています。

- 舌下錠: 舌下錠は、舌の下に置いて溶けるように設計された錠剤です。有効成分が舌下から吸収されるため、速やかな効果が期待できます。

- チュアブル錠: チュアブル錠は、噛んで飲むことができる錠剤です。水なしで服用できるため、患者さんにとって便利です。

- 口腔内崩壊錠: 口腔内崩壊錠は、口腔内で崩壊する特性を持つ錠剤です。水なしで服用でき、高齢者や嚥下障害のある患者さんに適しています。

- 発泡錠: 発泡錠は、水と一緒に摂取すると発泡する錠剤です。主に胃腸の不快感を和らげる目的で使用されます。

正解は、2. 舌下錠です。舌下錠は舌の下で溶け、有効成分が速やかに吸収されるため、薬効の迅速な発現が期待できます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-051

■論点 |口腔用錠剤の分類

この問題の主な論点は、口腔用錠剤の種類とその適用方法を理解することです。

■解説1|

有効成分を速やかに溶解させ、口腔粘膜から吸収させる口腔用錠剤は 舌下錠 です。舌下錠は、舌下で速やかに溶解することで、薬効成分を舌下粘膜から吸収させ、全身作用を示します。

■解説2|

他の選択肢の口腔用錠剤は、異なる適用方法があります。

溶解錠: 水に溶解させて、内服により投与する

チュアブル錠: 咀嚼して、内服により投与する

口腔内崩壊錠: 口腔内で速やかに崩壊して、唾液とともに飲み込む

発泡錠: 水に溶解させると炭酸ガスを発生させる錠剤

■問106-052

図の化学構造を有し、懸濁化剤や結合剤として用いられる合成高分子はどれか。

■選択肢

1. ポビドン

2. ヒプロメロース

3. メチルセルロース

4. カルメロース

5. アラビアゴム

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-052 ■正答| 1

■■ Copilot

図に示された化学構造は、ポビドン(PVP)として知られる合成高分子のものです。ポビドンは、懸濁化剤や結合剤として広く使用されています。

- 構造: ポビドンは、ピロリドン環を持つモノマー単位からなるポリマーです。

- 用途: 医薬品の錠剤やカプセルの製造において、成分の結合や懸濁を助けるために使用されます。

- 特徴: 水に溶けやすく、非イオン性であるため、多くの薬剤と相互作用しにくいです。

正解は選択肢1. ポビドンです。他の選択肢は、異なる用途や特性を持つ合成高分子です。例えば、ヒプロメロースは増粘剤として、メチルセルロースは食品添加物として使用されます。カルメロースは、目薬などに使用されることがあります。アラビアゴムは、天然の樹脂であり、食品や医薬品のコーティング剤として利用されることがあります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-052

■論点 |高分子の構造と用途

この問題の主な論点は、高分子の構造と用途を理解することです。

■解説1|

図106_152の化学構造を有し、懸濁化剤や結合剤として用いられる合成高分子は ポビドン です。ポビドンは、N-ビニルピロリドンを重合した水溶性高分子であり、懸濁化剤や結合剤、フィルム形成剤など、様々な用途に使用されます。

■解説2|

ポビドンは、ヨウ素との複合体であるポビドンヨードとして、消毒薬としても使用されます。

■問107-052

全身作用を目的としたナファレリン酢酸塩水和物製剤の適用部位として、最も適切なのはどれか。

■選択肢

1. 眼

2. 肺

3. 鼻

4. 皮膚

5. 耳

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-052 ■正答| 3

■■ Copilot

ナファレリン酢酸塩水和物製剤は、全身作用を目的として鼻腔に適用されます。鼻腔粘膜は薄く、物質透過性が高いため、ペプチド製剤のような高分子の吸収にも期待できます。

正解は 3. 鼻 です。

■■Gemini 1.5 Pro

科目|薬剤|問 107-052

■論点 |剤形の適用部位

この問題の主な論点は、剤形の適用部位とその吸収特性を理解することです。

■解説1|

全身作用を目的としたナファレリン酢酸塩水和物製剤の適用部位として、最も適切なのは 鼻 です。ナファレリン酢酸塩水和物は、GnRHアゴニストであり、鼻腔粘膜から吸収されて、全身作用を示します。

■解説2|

GnRHアゴニストは、GnRH受容体を刺激することで、下垂体からの性腺刺激ホルモンの分泌を抑制し、性ホルモンの産生を抑制します。

■問108-052

吸入粉末剤に関する記述として、正しいのはどれか。

■選択肢

1. 定量噴霧式である。

2. 固体粒子のエアゾールとして吸入する。

3. 噴射剤が充填されている。

4. 容器は、通例、密封容器とする。

5. ネブライザーが適用される。

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-052 ■正答| 2

■■ Copilot

吸入粉末剤に関する正しい記述は、2. 固体粒子のエアゾールとして吸入する です。吸入粉末剤は、粉末の薬剤が吸入器に充填された製剤であり、患者の吸気で吸入され、吸気により薬物粒子が分散されエアゾールとなる仕組みを持っています。

吸入粉末剤について詳しく説明します。

- 吸入粉末剤:

- 吸入粉末剤は、粉末状の薬剤を吸入するための製剤です。

- 以下は吸入粉末剤に関する特徴と用途です。

- 用途:

- 吸入粉末剤は、主に呼吸器系の疾患の治療に使用されます。

- 気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺線維症などの疾患に対して、薬物を肺に直接送達するために使用されます。

- 作用機序:

- 患者が吸気することで、吸入器から粉末が放出されます。

- 粉末は空気中に分散され、薬物粒子が肺に到達します。

- 肺の表面積が広く、吸収が速やかに行われるため、効果的な治療が期待できます。

- 特徴:

- 吸入粉末剤は、液体の噴霧式吸入器とは異なり、固体粒子のエアゾールとして吸入されます。

- 通常、吸入粉末剤はカートリッジやカプセルに充填されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-052

■論点 |吸入粉末剤の特性

この問題の主な論点は、吸入粉末剤の特性を理解することです。

■解説1|

吸入粉末剤に関する正しい記述は、固体粒子のエアゾールとして吸入する です。吸入粉末剤は、薬効成分を微粉末にした製剤であり、吸入器を用いて肺に直接投与されます。

■解説2|

吸入粉末剤は、喘息やCOPDなどの呼吸器疾患の治療に用いられます。

■問109-052

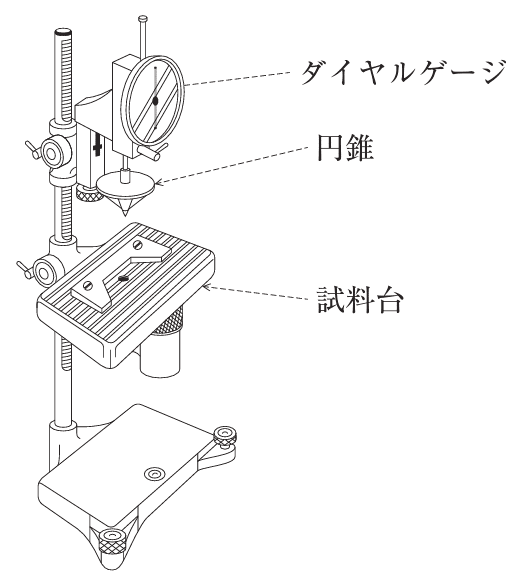

日本薬局方の製剤に関する一般試験法のうち、下図の装置を用いるのはどれか。

■選択肢

1. 崩壊試験法

2. 眼軟膏剤の金属性異物試験法

3. 半固形製剤の流動学的測定法

4. 粘着力試験法

5. 吸入剤の空気力学的粒度測定法

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-052 ■正答| 3

■■ Copilot

日本薬局方の製剤に関する一般試験法のうち、図の装置を用いるのは 3. 半固形製剤の流動学的測定法 です。この試験法は、半固形製剤の流動性と変形を測定するために使用されます。

ペネトロメーター(稠度計)は、日本薬局方の一般試験法「6.16 半固形製剤の流動学的測定法」で規定されている装置です。この試験法は、半固形製剤の流動性と変形を測定するために使用されます。ペネトロメーターは、試料へ円錐が進入する距離を測定する装置であり、数値が小さいほど試料が硬いことを示します 。

日本薬局方の一般試験法「6.16 半固形製剤の流動学的測定法」によれば、半固形製剤の流動性と変形を測定するために使用される装置として、ペネトロメーター(稠度計)が規定されています。この装置は、半固形製剤の流動性を評価する際に重要な役割を果たします 。

半固形製剤にはいくつかの種類があります。以下に代表的な半固形製剤とそれぞれの性質を示します。

- 坐剤:

- 直腸に適用する固形の外用剤です。

- 局所作用または全身作用を目的とする場合があります。

- 肝初回通過効果を回避できるため、全身作用を目的とする際に有利です。

- 外用固形剤:

- 皮膚や爪に塗布または散布する固形の製剤です。

- 局所作用または全身作用を目的とする場合があります。

- リニメント剤:

- 液状または泥状に製した、皮膚にすり込んで用いる外用剤です。

- 通常刺激作用があり、ピリッとすることがあります。

- 軟膏剤:

- 皮膚に塗る外用剤で、均質な半固形状に調整されています。

- 軟膏基材には油脂性、乳剤性、水溶性、懸濁性の4つの分類があります。

- テープ剤:

- 皮膚に貼りつける製剤で、ほとんど水を含まない基材を使用します。

- パップ剤:

- 皮膚に貼りつける製剤で、水を含む基材を使用します。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-052

■論点 |日本薬局方の試験法

この問題の主な論点は、日本薬局方の試験法とその目的を理解することです。

■解説1|

日本薬局方の製剤に関する一般試験法のうち、図109_152の装置(ペネトロメーター)を用いるのは 半固形製剤の流動学的測定法 です。この試験法は、半固形製剤の硬さや軟らかさを測定するために使用されます。ペネトロメーターは、試料へ円錐が進入する距離を測定する装置であり、数値が小さいほど試料が硬いことを示します。

■解説2|

他の選択肢の試験法は以下の通りです。

崩壊試験法: 錠剤やカプセル剤が規定の時間内に崩壊することを確認する試験法

眼軟膏剤の金属性異物試験法: 眼軟膏剤に混入した金属性異物を検出する試験法

粘着力試験法: パップ剤などの粘着力を測定する試験法

吸入剤の空気力学的粒度測定法: 吸入剤の粒径分布を測定する試験法

参考資料(誤答のため再出力、加筆):

PMDA 第18改正日本薬局方 一般試験法 6. 製剤試験法

6.16 半固形製剤の流動学的測定法

2. 稠度試験法(penetrometry)

稠度試験法は,ペネトロメーター(稠度計)を用いて,半固形製剤の硬さ・軟らかさを測定する試験法である.ペネトロメーターは,試料へ円錐が進入する距離を測定する装置であり,稠度は,0.1 mm単位の測定値を10倍して表し,数値が小さいほど試料が硬いことを示す.本法は,半固形製剤の中でも比較的硬い製剤を測定対象とするものである.

2.1. 装置

2.1.1. ペネトロメーター

ペネトロメーターの装置の例を図6.16-2に示す.ペネトロメーターを規定された円錐の先端の位置が試料容器中に充塡された試料の表面と接するように調節し,円錐を自重により一定時間試料中に進入させ,0.1 mm単位で測定した深さから稠度を計算する.ペネトロメーターの円錐部又は試料台は,ダイヤルゲージの指針の示度をゼロに維持しながら,円錐の先端の位置が試料の水平面に接触するように正確に調節する.また,円錐は,ペネトロメーターに固定した状態から放したときに,滑らかに62mm以上落下し,かつ,落下した後に先端が,試料容器の底に当たらないように,あらかじめ調節する.ペネトロメーターは,円錐の保持具を鉛直に維持できるように,水平調節ねじ及び水準器を備えていなければならない.

https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-development/jp/0192.html

■問106-053

皮膚に適用する製剤のうち、水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤はどれか。

■選択肢

1. 軟膏剤

2. クリーム剤

3. ゲル剤

4. ローション剤

5. リニメント剤

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-053 ■正答| 2

■■ Copilot

皮膚に適用する製剤のうち、水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤はクリーム剤です。クリーム剤は皮膚に塗布する、水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤であり、軟膏剤とは異なります。

- 軟膏剤: 軟膏剤は有効成分を基剤に溶解、分散させた半固形の製剤です。皮膚に塗布する際に使用されます。

- クリーム剤: クリーム剤は皮膚に適用する、水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤です。クリーム剤は軟膏剤とは異なります。

- ゲル剤: ゲル剤は水と油を乳化させた半固形の製剤で、皮膚に適用されることがあります。ゲル剤は水分を含むため、保湿効果があります。

- ローション剤: ローション剤は液体の製剤で、皮膚に塗布することがあります。保湿や清涼感を提供する目的で使用されます。

- リニメント剤: リニメント剤は皮膚に塗布する液体の製剤で、筋肉痛や関節痛の緩和に使用されることがあります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-053

■論点 |皮膚に適用する製剤の分類

この問題の主な論点は、皮膚に適用する製剤の種類とその特性を理解することです。

■解説1|

皮膚に適用する製剤のうち、水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤は クリーム剤 です。クリーム剤は、油性成分と水性成分を乳化剤によって乳化した製剤であり、軟膏剤よりも伸びが良く、使用感が良好です。

■解説2|

他の選択肢の皮膚に適用する製剤は以下の通りです。

軟膏剤: 油性成分を主体とした製剤

ゲル剤: 水溶性高分子をゲル化剤として用いた製剤

ローション剤: 液状の製剤

リニメント剤: 塗布してマッサージする液状または半固形の製剤

■問107-053

小児の誤飲防止を目的として用いられる包装はどれか。

■選択肢

1. PTP(PressThroughPackage)包装

2. SP(StripPackage)包装

3. ピロー包装

4. タンパレジスタント包装

5. チャイルドレジスタンス包装

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-053 ■正答| 5

■■ Copilot

小児の誤飲防止を目的として用いられる包装はチャイルドレジスタンス包装です。チャイルドレジスタンス包装は、通常より強い力で押す必要のあるPTPシートや、押しながら回さないと開かないボトルの栓などが含まれています。単なるPTP包装やSP包装、ピロー包装は子供の誤飲防止を目的としたものではありません。

- PTP(Press Through Package)包装: PTP包装は、薬剤を個別に包装する際に使用される方法です。薬剤を押すことで包装が破れ、中の錠剤やカプセルが取り出せるようになります。

- SP(Strip Package)包装: SP包装は、ストリップ状の包装で、一度に複数の錠剤やカプセルを取り出せるようになっています。個々の薬剤が区切られているため、誤飲を防ぐ効果があります。

- ピロー包装: ピロー包装は、薬剤を袋状の包装で保護する方法です。袋を破って中の薬剤を取り出します。

- タンパレジスタント包装: タンパレジスタント包装は、開封を難しくするための特殊な構造を持っています。子供が誤って開封することを防ぐために使用されます。

- チャイルドレジスタンス包装: チャイルドレジスタンス包装は、通常より強い力で押す必要のあるPTPシートや、押しながら回さないと開かないボトルの栓などが含まれています。小児の誤飲防止を目的として用いられます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-053

■論点 |包装の種類

この問題の主な論点は、包装の種類とその目的を理解することです。

■解説1|

小児の誤飲防止を目的として用いられる包装は チャイルドレジスタンス包装 です。チャイルドレジスタンス包装は、小児が開けにくい構造になっている包装であり、PTP包装やボトル包装などがあります。

■解説2|

他の選択肢の包装は、小児の誤飲防止を目的としたものではありません。

PTP(Press Through Package)包装: 錠剤やカプセル剤を個別に包装した包装

SP(Strip Package)包装: 錠剤やカプセル剤をシート状に包装した包装

ピロー包装: 粉末や顆粒剤を包装した包装

タンパレジスタント包装: 改ざん防止を目的とした包装

■問108-053

o/w型の乳剤性基剤はどれか。

■選択肢

1. 白色軟膏

2. 親水ワセリン

3. 親水クリーム

4. 単軟膏

5. マクロゴール軟膏

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-053 ■正答| 3

■■ Copilot

o/w型の乳剤性基剤は親水クリームです。親水クリームは、oil in water(油中水型)の乳剤性基剤の代表例であり、薬剤を水中に分散させたものです。親水クリームは、皮膚に塗布する際に使用されます。

他の選択肢についても解説します。

- 白色軟膏: 白色軟膏は、有効成分を基剤に溶解、分散させた半固形の製剤です

- 親水ワセリン: 親水ワセリンは、水と油を乳化させた半固形の製剤で、保湿効果があります

- 親水クリーム: 既に述べた通り、親水クリームはoil in water(油中水型)の乳剤性基剤です。皮膚に適用されることがあります。

- 単軟膏: 単軟膏は有効成分を基剤に溶解、分散させた半固形の製剤です。

- マクロゴール軟膏: マクロゴール軟膏は、ポリエチレングリコールを基剤とした製剤です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-053

■論点 |乳剤性基剤

この問題の主な論点は、乳剤性基剤の種類とその特性を理解することです。

■解説1|

o/w型の乳剤性基剤は 親水クリーム です。o/w型乳剤は、油性成分が水性成分中に分散した乳剤であり、親水クリームは、o/w型の乳剤性基剤を用いたクリーム剤です。

■解説2|

他の選択肢の基剤は、o/w型乳剤ではありません。

白色軟膏, 親水ワセリン, 単軟膏, マクロゴール軟膏: これらは油性基剤です。

■問109-053

等張化剤として用いられるのはどれか。

■選択肢

1. エタノール

2. ポリソルベート80

3. 塩酸

4. クロロブタノール

5. 濃グリセリン

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-053 ■正答| 5

■■ Copilot

等張化剤として用いられるのは濃グリセリンです。濃グリセリンは、製剤中で等張性を持つ成分として使用されます。他の選択肢についても解説します。

- エタノール: エタノールは溶媒として使用されることがありますが、等張化剤としては一般的ではありません。

- ポリソルベート80: ポリソルベート80は乳化剤として用いられ、等張化剤とは異なります。

- 塩酸: 塩酸は酸性の成分であり、等張化剤としては使用されません。

- クロロブタノール: クロロブタノールは防腐剤として使用されることがありますが、等張化剤としては一般的ではありません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-053

■論点 |等張化剤

この問題の主な論点は、等張化剤の役割を理解することです。

■解説1|

等張化剤として用いられるのは 濃グリセリン です。濃グリセリンは、水と混合することで、溶液の浸透圧を調整することができます。

■解説2|

等張化剤は、注射剤や点眼剤などの製剤において、溶液の浸透圧を生理食塩水と同じにするために添加されます。浸透圧差があると、細胞が損傷を受ける可能性があります。

■問106-054

図に示す注射剤の容器の名称はどれか。

■選択肢

1. アンプル

2. カートリッジ

3. ダブルバッグ

4. プレフィルドシリンジ

5. バイアル

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-054 ■正答| 4

■■ Copilot

図に示されている注射剤の容器の名称はプレフィルドシリンジです。プレフィルドシリンジは、あらかじめ注射器に充填された製剤であり、既に薬液が充填されているため、使用時に薬剤を追加する必要はありません。他の選択肢についても解説します。

- アンプル: アンプルは、先をパキッと折って使うガラス製の容器です。薬剤を取り出す際に使用されます。

- カートリッジ: カートリッジは、ペン型注入器にセットして用いる製剤です。単独では薬剤を出せません。

- ダブルバッグ: ダブルバッグは、輸液のキット製剤の一種です。注射剤の容器とは異なります。

- バイアル: バイアルは、キャップを外してブランジャー部分を押すことで使える容器です。プレフィルドシリンジとは異なります。

プレフィルドシリンジは、あらかじめ注射器に薬剤が充填された無菌製剤で、使用前の準備の手間や人手を省くことができます。以下にその特徴と用法について解説します。

特徴:

- 消化器官を通らない: 消化管から吸収されにくい薬剤や、消化や代謝を受けることで効果がなくなる薬剤も投与可能です。

- 直接的に患部に投与: 神経ブロック注射や関節内注射のように、患部付近に直接薬剤を投与できます。

- 患者の状態にかかわらず投与可能: 睡眠・昏倒している患者にも投与でき、連続投与も可能です。

用法:

- 正確な量の投与: 調製時のミスを減らし、薬剤の管理が簡単です。

- 感染リスクの低減: 無菌性が保持されるため、感染リスクが低くなります。

- 救急時の迅速な投与: すぐに投与できるため、救急時に有効です。

プレフィルドシリンジは、これらの特徴により、医療現場での利便性が高く、安全性を向上させるために広く使用されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-054

■論点 |注射剤の容器

この問題の主な論点は、注射剤の容器の種類とその特性を理解することです。

■解説1|

図106_154に示す注射剤の容器の名称は プレフィルドシリンジ です。プレフィルドシリンジは、薬液が充填された注射器であり、使いやすく、医療ミスを防止する効果があります。

■解説2|

他の選択肢の注射剤の容器は以下の通りです。

アンプル: 薬液を密封したガラス容器

カートリッジ: 薬液を充填した筒状の容器

ダブルバッグ: 2つのバッグが連結された容器

バイアル: 薬液を充填したゴム栓付きのガラス容器

■問107-054

薬物送達システム(DDS)の概念に基づいて製剤を開発する際の利点として、誤っているのはどれか。

■選択肢

1. 病巣部位への薬物の集積

2. 薬効の持続化

3. 血液脳関門の透過性改善

4. 腎排泄の増大

5. 副作用の軽減

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-054 ■正答| 4

■■ Copilot

薬物送達システム(DDS)の概念に基づいて製剤を開発する際の利点として、誤っているのは腎排泄の増大です。DDSは薬物の効果的な送達を目指すアプローチであり、以下の利点があります。

- 病巣部位への薬物の集積: DDSは標的指向化により、病巣部位への薬物の集積性を向上させます。

- 薬効の持続化: 放出制御に伴う薬効の持続化が実現されます。

- 血液脳関門の透過性改善: 血液脳関門を通過しやすくするため、中枢神経系への薬物送達が向上します。

- 腎排泄の増大: これは誤りです。DDSは腎排泄を増大させることではありません。

- 副作用の軽減: DDSにより、副作用の軽減が期待されます。

以上の利点を考慮すると、正解は4. 腎排泄の増大です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-054

■論点 |薬物送達システム (DDS)

この問題の主な論点は、DDSの概念とその利点を理解することです。

■解説1|

DDSの概念に基づいて製剤を開発する際の利点として、誤っているのは 腎排泄の増大 です。DDSは、薬物を標的部位に選択的に送達することで、薬効を高めたり、副作用を軽減したりすることを目的としています。腎排泄の増大は、薬物の消失を促進するため、DDSの目的とは異なります。

■解説2|

DDSの利点としては、病巣部位への薬物の集積、薬効の持続化、血液脳関門の透過性改善、副作用の軽減などが挙げられます。

■問108-054

受動的ターゲティングを目的とする製剤はどれか。

■選択肢

1. 乳酸・グリコール酸共重合体微粒子製剤

2. 浸透圧ポンプ型製剤

3. ポリエチレングリコール修飾リポソーム製剤

4. 抗体薬物複合体製剤

5. リザーバー型経皮吸収型製剤

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-054 ■正答| 3

■■ Copilot

受動的ターゲティングを目的とする製剤は、ポリエチレングリコール修飾リポソーム製剤です。受動的ターゲティングは、生体内の生理学的・解剖学的特性を受動的に利用するターゲティング方法であり、PEG化リポソーム製剤はその一例です。以下に詳細を解説します。

- ポリエチレングリコール修飾リポソーム製剤 (PEG化リポソーム製剤):

- リポソームは脂質二重層で覆われた微小な薬物送達システムであり、薬剤を包み込んで標的組織に送達する役割を果たします。

- PEG(ポリエチレングリコール)はリポソーム表面に修飾され、血液中での安定性を向上させ、薬物の分布を制御します。

- PEG化リポソームは、腫瘍組織の毛細血管バリアを受動的に利用し、薬物を病巣部位に集積させることができます。

以上の特徴により、PEG化リポソーム製剤は受動的ターゲティングを実現し、効率的な薬物送達を行います。

- 乳酸・グリコール酸共重合体微粒子製剤:

- 乳酸とグリコール酸の共重合体からなる微粒子を用いた製剤です。

- 特に経口投与の際に、薬物の持続的な放出を実現します。この製剤は、薬効の持続化を目指すために使用されます。

- 浸透圧ポンプ型製剤:

- 浸透圧差を利用して薬物を放出する製剤です。

- 例えば、皮膚からの薬物吸収を調節するために使用されます。

- 抗体薬物複合体製剤:

- 抗体と薬物を結合させた製剤です。

- 抗体は特定の標的分子に結合し、薬物を標的部位に運ぶ役割を果たします。これにより、標的組織に高い薬物濃度を集めることができます。

- リザーバー型経皮吸収型製剤:

- 経皮吸収を利用して薬物を体内に送達する製剤です。

- リザーバー内に薬物が充填されており、皮膚から徐々に放出されます。

これらの製剤は、薬物送達の効率や安全性を向上させるために研究・開発されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-054

■論点 |薬物送達システム (DDS)

この問題の主な論点は、DDSの種類とそのターゲティング方法を理解することです。

■解説1|

受動的ターゲティングを目的とする製剤は ポリエチレングリコール (PEG) 修飾リポソーム製剤 です。PEG修飾リポソームは、リポソームの表面をPEGで修飾することで、網内系による捕捉を回避し、血中滞留時間を延長することができます。これは、腫瘍組織などの血管透過性が高い部位に薬物が受動的に集積する効果を利用した受動的ターゲティングです。

■解説2|

他の選択肢の製剤は、異なるターゲティング方法を利用しています。

乳酸・グリコール酸共重合体微粒子製剤: 生分解性ポリマーを用いた徐放性製剤

浸透圧ポンプ型製剤: 浸透圧を利用した徐放性製剤

抗体薬物複合体製剤: 抗体を用いた能動的ターゲティング製剤

リザーバー型経皮吸収型製剤: 薬物を皮膚から持続的に放出する製剤

■問109-054

医薬品の二次包装はどれか。

■選択肢

1. ブリスター包装

2. PTP(PressThroughPackage)包装

3. ストリップ包装

4. ピロー包装

5. プラスチックバッグ

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-054 ■正答| 4

■■ Copilot

医薬品の二次包装として選択肢の中で該当するのはピロー包装です。ピロー包装は、一枚のフィルムを背中合わせで筒状にし、シールして指定の長さで底部を切断した形状の包装です。この形が枕に似ているため、ピロー包装と呼ばれています。医薬品の小包装単位(例:100錠単位など)を二次包装したものに該当します。ピロー包装は、薬の防湿性を高めるために、PTP包装やSP包装された医薬品をさらにポリエチレンなどで二次包装する際に使用されます。

他の選択肢についても説明します:

- ブリスター包装: 薬をプラスチックとアルミで挟む方法で、プラスチック部分を押すことでアルミが破れ、中の薬が1錠ずつ取り出せる仕組みです。

- ストリップ包装: 特殊加工したフィルムの袋に薬を入れ、シールして密閉する方法で、主に食品や薬の包装に使われます。

- プラスチックバッグ: 一般的なプラスチック製の袋で、医薬品の包装にはあまり使用されません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 109-054

■論点 |包装の種類

この問題の主な論点は、包装の種類とその目的を理解することです。

■解説1|

医薬品の二次包装は ピロー包装 です。二次包装は、医薬品のPTP包装やボトル包装などをさらに包装したものであり、ピロー包装は、複数のPTP包装やボトル包装などをまとめて包装したものです。

■解説2|

他の選択肢の包装は、一次包装です。

ブリスター包装, PTP(Press Through Package)包装, ストリップ包装, プラスチックバッグ: これらは、医薬品を個別に包装した一次包装です。

■問106-055

図に示す受動的ターゲティングを利用した製剤はどれか。

■選択肢

1. ドキシル®注20mg(ドキソルビシン塩酸塩)

2. パルクス®注5μg(アルプロスタジル)

3. オンパットロ®点滴静注2mg/mL(パチシランナトリウム)

4. アムビゾーム®点滴静注用50mg(アムホテリシンB)

5. リメタゾン®静注2.5mg(デキサメタゾンパルミチン酸エステル)

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 106-055 ■正答| 1

■■ Copilot

受動的ターゲティングを利用した製剤はドキシル®注20mg(ドキソルビシン塩酸塩)です。受動的ターゲティングは、特に腫瘍組織のような特定の部位に薬物を集積させるために利用されます。ドキシル®は、リポソームに包まれたドキソルビシン塩酸塩を含み、腫瘍組織の血管が通常の組織よりも漏れやすい性質(EPR効果)を利用して、薬物を腫瘍部位に集積させます。

他の選択肢についても簡単に説明します:

- パルクス®注5μg(アルプロスタジル): 血管拡張作用を持つ薬剤で、受動的ターゲティングとは関連がありません。

- オンパットロ®点滴静注2mg/mL(パチシランナトリウム): RNA干渉を利用した新しいタイプの薬剤で、受動的ターゲティングとは異なります。

- アムビゾーム®点滴静注用50mg(アムホテリシンB): 抗真菌薬であり、受動的ターゲティングとは関連がありません。

- リメタゾン®静注2.5mg(デキサメタゾンパルミチン酸エステル): ステロイド薬で、受動的ターゲティングとは関連がありません。

__

各選択肢の医薬品

- ドキシル®注20mg(ドキソルビシン塩酸塩):

- 卵巣癌の場合: 1日1回、体表面積あたり50mg/m²を1mg/分の速度で静注し、その後4週間休薬します。

- カポジ肉腫の場合: 1日1回、体表面積あたり20mg/m²を1mg/分の速度で静注し、その後2~3週間休薬します .

- パルクス®注5μg(アルプロスタジル):

- 経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善: 1回5μg(1mL)を生理食塩液で10mLに希釈し、造影剤注入30秒前に3~5秒間で経カテーテル的に上腸間膜動脈内投与します。その他、1日1回5~10μg(1~2mL)をそのまま又は輸液に混和して緩徐に静注又は点滴静注します 。

- オンパットロ®点滴静注2mg/mL(パチシランナトリウム):

- トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの治療薬として使用されます。

- 通常、成人には3週に1回、体重に応じて0.3mg/kgを点滴静注します。体重が104kg以上の患者には3週に1回31.2mgを点滴静注します。投与時間は70分以上で行います 。

- アムビゾーム®点滴静注用50mg(アムホテリシンB):

- 体重1kg当たりアムホテリシンBとして2.5mg(力価)を1日1回、1~2時間以上かけて点滴静注します。クリプトコッカス髄膜炎の場合は1日総投与量は体重1kg当たり6mg(力価)まで投与できます 。

- リメタゾン®静注2.5mg(デキサメタゾンパルミチン酸エステル):

- 関節リウマチの炎症や痛みを改善するために使用されます。

- 通常成人には1回1アンプル(デキサメタゾンとして2.5mg)を2週に1回静脈内注射します 。

これらの医薬品は、適切な用法用量で使用することが重要です。具体的な症状や体重によって適宜調整されることを覚えておいてください。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 106-055

■論点 |受動的ターゲティング製剤

この問題の主な論点は、受動的ターゲティング製剤の種類とその特性を理解することです。

■解説1|

図106_155に示す受動的ターゲティングを利用した製剤は ドキシル®注20mg (ドキソルビシン塩酸塩) です。ドキシルは、ドキソルビシンをリポソームに内包した製剤であり、腫瘍組織などの血管透過性が高い部位にドキソルビシンが受動的に集積する効果を利用して、抗腫瘍効果を高め、副作用を軽減します。

■解説2|

ドキソルビシンは、抗腫瘍薬であり、心毒性などの副作用があります。

■問107-055

吸収促進剤の添加により水溶性薬物の吸収を改善した薬剤はどれか。

■選択肢

1. バラシクロビル錠

2. セフチゾキシムナトリウム坐剤

3. イトラコナゾール内用液

4. シクロスポリン内用液

5. カンデサルタンシレキセチル錠

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 107-055 ■正答| 2

■■ Copilot

吸収促進剤の添加により水溶性薬物の吸収を改善した薬剤は、2のセフチゾキシムナトリウム坐剤です。セフチゾキシムナトリウム坐剤(エポセリン坐剤)は、吸収促進剤としてカプリン酸ナトリウムを添加することにより、水溶性のセフチゾキシムナトリウムの吸収を改善した薬剤です。カプリン酸ナトリウムの薬物の吸収促進の機構として、細胞を収縮させて細胞間隙を広げる機構、もしくは、細胞膜の動きに乱れを生じ、物質の膜透過性を高める機構が提唱されています。他の選択肢については、それぞれ異なる方法で吸収性を改善しています。

バラシクロビル錠: バラシクロビルは、アシクロビルの構造を少し変換することで腸からの吸収を改善させた化合物です。バラシクロビルの構造には「バリン」というアミノ酸が結合しています。このアミノ酸は私たちの体内で必要不可欠な栄養素であり、腸には「バリンを認識して積極的に体内へ吸収させるための輸送体」が存在します。この輸送体はバラシクロビルに結合しているバリンも認識します。この機構により、バラシクロビルは積極的に腸から取り込まれるようになります。

イトラコナゾール内用液: イトラコナゾール内用液は空腹時(食間や就寝前)に服用することで吸収率が上がります。一方、食後に服用すると吸収が低下する可能性があります。

シクロスポリン内用液: シクロスポリンは製剤としてはシクロヘキシル-1-ヒドロキシエチル炭酸エステル(シレキセチル)とのエステルであり、シクロスポリンシレキセチルは経口摂取後、加水分解されて活性体のシクロスポリンに分解されます。これによりシクロスポリンの生物学的利用能が向上します。

カンデサルタンシレキセチル錠: カンデサルタンシレキセチルは経口摂取後、加水分解されて活性体のカンデサルタンに分解されます。カンデサルタンはアンデオテンシンⅡがAT1受容体に結合するのを抑えることで、血圧上昇をおさえます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 107-055

■論点 |吸収促進剤

この問題の主な論点は、吸収促進剤の作用機序を理解することです。

■解説1|

吸収促進剤の添加により水溶性薬物の吸収を改善した薬剤は セフチゾキシムナトリウム坐剤 です。セフチゾキシムナトリウムは、セファロスポリン系抗生物質であり、水溶性が高いため、直腸からの吸収が悪い薬物です。坐剤に吸収促進剤を添加することで、直腸粘膜からの吸収を改善しています。

■解説2|

吸収促進剤は、薬物の細胞膜透過性を高めることで、薬物の吸収を促進する物質です。

■問108-055

皮膚表面に微細な針で小孔を形成することにより、高分子薬物の経皮吸収性を改善する手法はどれか。

■選択肢

1. マイクロニードル

2. イオントフォレシス

3. エレクトロポレーション

4. ソノフォレシス

5. ジェットインジェクション

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 108-055 ■正答| 1

■■ Copilot

高分子薬物の経皮吸収性を改善する手法はマイクロニードルです。マイクロニードルは、微細な針で皮膚表面に小孔を開け、薬物の経皮吸収を促進する方法です。神経末端は真皮の上層に分布しており、マイクロニードルの長さが調整されているため、痛みを感じない特徴があります。

他の選択肢についても説明します:

- イオントフォレシス: 電気エネルギーによりイオン性薬物の経皮吸収を促進させる方法です。微細な針で小孔を形成する手法ではありません。

- エレクトロポレーション: 電気パルスを用いて一時的に細胞膜透過性を高め、薬物の経皮吸収を改善する方法です。

- ソノフォレシス: 超音波を用いて薬物の経皮吸収を促進する方法です。

- ジェットインジェクション: 高速で薬液を皮膚に噴射する方法で、経皮吸収性を改善する手法ではありません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|薬剤|問 108-055

■論点 |経皮吸収促進技術

この問題の主な論点は、経皮吸収促進技術の種類とその原理を理解することです。

■解説1|

皮膚表面に微細な針で小孔を形成することにより、高分子薬物の経皮吸収性を改善する手法は マイクロニードル です。マイクロニードルは、微細な針状の構造体であり、皮膚に適用することで、薬物が角質層を通過しやすくなり、経皮吸収性を改善します。

■解説2|

他の選択肢の経皮吸収促進技術は以下の通りです。

イオントフォレシス: 電流を用いて薬物を皮膚から導入する

エレクトロポレーション: 電気パルスを用いて細胞膜に一時的な孔を開けて、薬物を導入する

ソノフォレシス: 超音波を用いて薬物を皮膚から導入する

ジェットインジェクション: 高圧ジェット噴流を用いて薬物を皮膚に注入する

■問109-055

下の模式図で表される経口徐放性製剤の放出制御膜として、適切なのはどれか。

■選択肢

1. 糖衣

2. 半透膜

3. 腸溶性皮膜

4. 生分解性皮膜

5. イオン交換樹脂膜

必須問題【薬剤】 ■科目|薬剤|問 109-055 ■正答| 2

■■ Copilot

経口徐放性製剤の放出制御膜として適切なのは半透膜です。半透膜は、特定の分子やイオンのみを通過させることができる膜で、製剤内の薬物が一定の速度で放出されるように制御します。これにより、薬物の血中濃度を一定に保ち、効果を持続させることができます。

他の選択肢についても説明します:

- 糖衣: 製剤の外観を改善したり、味を覆ったりするために使用されますが、放出制御膜としては機能しません。

- 腸溶性皮膜: 腸でのみ溶けるように設計されており、胃での薬物の放出を防ぎます。

- 生分解性皮膜: 体内で分解される材料で作られており、薬物の放出を制御するために使用されることがあります。

- イオン交換樹脂膜: イオン交換樹脂を利用して薬物の放出を制御する膜ですが、模式図で表される経口徐放性製剤の放出制御膜としては半透膜が適切です。

■■Gemini 1.5 Pro

■論点 |徐放性製剤の放出制御膜

この問題の主な論点は、徐放性製剤の放出制御膜の種類とその特性を理解することです。

■解説1|

下の模式図で表される経口徐放性製剤は、薬物が放出制御膜を介して浸透圧によって徐々に放出される浸透圧ポンプ型製剤であると考えられます。したがって、適切な放出制御膜は 半透膜 です。半透膜は、水は透過させるが、薬物や高分子は透過させない性質があります。

■解説2|

浸透圧ポンプ型製剤は、薬物を内包した薬室と浸透圧発生剤を有しており、浸透圧発生剤が水分を吸収することで、薬室内の圧力が高まり、薬物が半透膜を介して徐々に放出されます。

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

参考資料|

厚生労働省ホームページ / 薬剤師国家試験のページ

薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

過去の薬剤師国家試験の結果|

第109回(令和6年2月17日、18日実施)[PDF形式:2,589KB][2.6MB]

第108回(令和5年2月18日、19日実施)[PDF形式:471KB][471KB]

第107回(令和4年2月19日、20日実施)[PDF形式:803KB][803KB]

第106回(令和3年2月20日、21日実施)[PDF形式:871KB][871KB]

第105回(令和2年2月22日、23日実施)[PDF形式:371KB][371KB]

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)[PDF形式:620KB][620KB]

第103回(平成30年2月24、2月25日実施)[PDF形式:457KB]

第102回(平成29年2月25、2月26日実施)[PDF形式:564KB]

第101回(平成28年2月27、2月28日実施)[PDF形式:796KB]

第100回(平成27年2月28、3月1日実施)[PDF形式:2,005KB]

第99回(平成26年3月1、2日実施)[PDF形式:1,116KB]

第98回(平成25年3月2、3日実施)[PDF形式:634KB]

第97回(平成24年3月3、4日実施)[PDF形式:285KB]

■ 過去の薬剤師国家試験の結果

第109回(令和6年2月17日、18日実施)[PDF形式:2,589KB][2.6MB]第108回(令和5年2月18日、19日実施)[PDF形式:471KB][471KB]

第107回(令和4年2月19日、20日実施)[PDF形式:803KB][803KB]

第106回(令和3年2月20日、21日実施)[PDF形式:871KB][871KB]

第105回(令和2年2月22日、23日実施)[PDF形式:371KB][371KB]

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)[PDF形式:620KB][620KB]

いかがでしたか?前回の4年前の集計と比較して、文章での解説を省略して、グラフだけで見せるアプローチにしてみました。

薬学生の皆さんは、ぜひ、グラフから分析と考察に挑戦してみてください。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

よろしければ、こちらもどうぞ

matsunoya|note

マガジンをお気に入りに登録してください!

薬剤師国家試験対策ノートはここでしか手に入らないe-ラーニング教材と学習空間。ワンストップでお届けいたします。

薬剤師国家試験対策ノート on note|matsunoya|note

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

ここから先は

¥ 500

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya