SF創作講座第7期(2023~2024)最終課題:第7回ゲンロンSF新人賞【実作】最終候補6作の感想

以下のリンク先の小説6作(第7回ゲンロンSF新人賞最終候補作)を読みました。

本記事は読後の感想を記したものです。

推薦文ではなく、ネタバレには配慮していません。

誰かに依頼を受けて書いているわけではなく、勝手に書いている文になります。個人の感想です。

「この記事を書いているのは誰か」と「この記事を書いた経緯」は末尾に書きました。

各作の感想より先に「書いてるこいつ誰?」を確認しておきたい方がもしいたら、先にそちらをご確認下さい。

6作全体の感想を述べる前の前提

6作とも作品の系統、モチーフ、文体などが異なるため、バラエティ豊かな読書体験でした。続けて読んで良かったです。

各小説の著者プロフィールは読まず、著者についての印象なしで読みました。

各著者のソーシャルメディアも確認しておらず、リアルやネット上でコミュニケーションをとったことはおそらくありません。

交流があったことを私が忘れていたり、気づいていないだけで知り合いだったりした場合、大変申し訳ありません。

各小説は執筆前の「梗概」も提出されておりますが「梗概」は読んでおりません。

6名のうち中野伶理さんを除いてそれぞれの著者の過去作品を読んだことはありません。

中野伶理さんのみ、同講座4期で提出された「限りない旋律」を過去に読みました。

「限りない旋律」を読んだのは数年前で記憶が薄くなっており、今回の提出作との比較等は行っておりません。

また、この記事を書く前に天沢時生プレゼンツ!うかろにRADIO番外編「第7回ゲンロンSF新人賞最終候補作をみんなで読む」という音声収録に参加しました。

上記うかろにRADIOで話した私の感想と、以下の文章は内容が重なっている部分があります。また、聞いた他の方の感想に影響を受け、私自身の感想が変化している部分があります。

※収録後に私個人の感想を別途文字にすることについては、他の参加者に確認をとっています。

以下、各作品の感想を私が読んだ順に記します。

↓

(1)鹿苑牡丹「SOMEONE RUNS」

https://school.genron.co.jp/works/sf/2023/students/rokuon/8323/

最終候補6作の中で鹿苑牡丹「SOMEONE RUNS」を最初に読みました。

6作中唯一の英字タイトルだったのと、何故か「SHONEN JUMP」と見間違えたからでした。

*「SOMEONE RUNS」と「少年ジャンプ」は何も関係ありません。

最初に読んだため、他5作品より初読時のメモを多くとっており、感想が長いです。

あらすじ(導入)

全編を通して、RSAを使用していた殺人者「永延誠二」の独白(記した文章)からなる小説です。

RSAとは、こめかみに埋め込んで脳の報酬系を制御する装置で、作中世界では「一般的な技術」とされており、一人称主人公以外も存在を知っています。

小説は「# README」「## はじめに」から始まり、幼少期から、この文章を書くに至る現在までの「永延誠二」の経緯がつづられます。

感想

「SOMEONE RUNS」は候補作の中でも特に読みやすかったです。

字数を感じさせない、没入を生む文章と興味を引きやすい展開でした。

・殺人者を自称する一人称主人公の独白スタート

↓

・戯画的なまでに歪な母親(毒親)登場

↓

・RSA埋め込み

↓

・美術部入部

↓

・美術部で事件

↓

……さらに続く。読みやすいし読みたくなりました。

候補6作の中でも特に「するすると読める」読者の裾野が広い作品なのではないでしょうか。

作品の良し悪しとは別で、嫌悪感を抱きやすいシーン描写があり、また、読後の後味が悪い作品でした。

6作のなかで最初に読んだので「ほか5作もこういう嫌悪感・後味悪作品ばかりだったら嫌だな」と感じたことを覚えています。

*結果的にはそうではありませんでした。

実在する固有名詞の出し方や豆知識の入れ込み方は、ちょうどいい塩梅のラインだと感じました。知らなくても読み進められますし、ギリ知っていた人は無意識の優越感が生じるかもしれません。

私は「ルドン」が出たときに「あれよね、水木しげるのバックベアードの着想元じゃないかって言われるあれあれ。ギリ知ってる」などと思っていました。

作中の議論含め、詳しい人からはツッコミが入るかもしれません。

読み進めていくうちに読者が自然と立てるであろう予想に応えてくれる展開は、読み進みによる感情変化を計算されている感じがして良かったです。

(例)

RSAの効果は5年という説明

⇒ 読者:5年後に期限切れて何かありそう ⇒ あった!

美術部の部長が自身の姉について屈折した思いがある

⇒ 読者:姉がこのあと出てきそう ⇒ 出てきた!

最終候補6作の中で、誤字脱字や打ち間違いと感じる箇所は少ない方だったと思います。

が、すぐわかるミスが少なくて読みやすいからこそ、文意が取りづらい箇所が悪目立ちした印象は受けました。

例を挙げると

「どうしてこう育っちゃったのかしら。こんなに愛してきたのに。それがいけなかったのかな」

「じゃあママからも厳しいことを言わせてもらいますけどね、あんた美術部なんか入ったでしょう? みっともないからやめなさいよ。あれは完全に才能の産物なの。貴方は何にも出来ないんですから、将来のことをちゃんと考えて、せめて人並みになれるようちゃんと勉強しなさい」

いつ母が僕が美術部に入部したのかは知りませんが、自分が大事にすると決めたものが貶されるというのは自分に対してよりも腹立たしいものですね。

それまでなかった「」が連続して同じ話者(母)になる箇所に一瞬戸惑い、続く「いつ母が僕が美術部に入部したのかは知りませんが」は「母が」の述語を探してしまいました。

あとはゲーム機を知らないという話があった直後に「ゲームをしているような感覚で自分のレベリングを優先すべき」という比喩が来るところも若干「ん?」となりました。

登場人物のキャラクター設定は、やや戯画化された類型的表現に感じました。そのことを含め、どこまで意図的に露悪的なのか不安になる箇所が何か所かありました。

これは著者自身のことを知っているか、著者の他作品を読んだことがあったら、生じなかった感情かもしれません。

不安に感じた例を挙げると、殺人者でありこういう設定の一人称主人公に「アール・ブリュット的」と評する人物を出したり、自嘲気味であれ、この主人公に「アール・ブリュット的」と自称させる点などです。

*私は「アール・ブリュット」を貶し言葉だと考えているわけではありません。

また、うかろにRADIOで天沢時生の指摘を受けて、私が自己アピール文を読んでいなかったことに気づきました。

「SFギミックとして、多重人格発生装置を採用しました」とありましたが、私は読者として「RSAは脳の報酬系を制御する装置」で、多重人格化は一人称主人公固有の問題だと認識していたため「SFギミックとして、多重人格発生装置を採用」という自己アピール文の言葉には戸惑いました。

関連する別件ですが、一人称主人公の多重人格・人称変化については「中の一人が振り返って記述している文章」である前提を差し置いても、各人称のキャラクターの違いが美術担当者を除いてそこまで大きく感じられませんでした。

すみません。引っ掛かった点ばかり書いてしまいました。

色々書いたけれど、結論として「SOMEONE RUNS」はとてもリーダビリティが高く、「こういう感じ」が好きな読者が多数いる作品だと思います。

(2)木江巽「真夜中あわてたレモネード」

最初に白状しますが、私は「真夜中あわてたレモネード」の良い読者ではありませんでした。申し訳ありません。

あらすじ

隣家の庭のレモンを得ようとして「真っ暗な部屋に転がされている」状況に陥った「僕」が「この状況だって、シンディのせいに違いない」と過去を振り返ります。

僕はある朝、砂浜で拾った小ぶりな花のような巻貝のような何かを家に持ち帰ります。

それは呼びかけに応答し、僕はシンディと名付けます。シンディは自らを四次元空間に生きている存在だと言いました。シンディの声は僕にしか聞こえません。僕はシンディを耳元に設置して日々会話をしながら暮らすことにします。

ある日、僕は母親にレモンを買ってくるよう頼まれた際、隣の家の庭のレモンを取ることを思い立ち、実行に移しますが、うまくいきません。

試行錯誤して何とか隣家のレモンを手に入れようとしますが何度目かで捕まります。

冒頭に提示された真っ暗な部屋の中で、脱出のためシンディの助力を請い、最終的に脱出します。

などという「父が書いた文章」を読み終えた僕に、のっぺりとした透明な何かが話しかけてきます…。

感想

6作の中でいちばん、文章の固有性を感じ、同著者の他作品を読んだ際に著者が特定できそうだと思いました。実際に読んで試したわけではありません。

チャーミングな文章で、場面ごとの状況の空気や雰囲気を示すのが上手いと感じました。

「真夜中あわてたレモネード」は作品内の場所や時代設定が曖昧な作品です。それに一人称主人公「僕」は最後まで名前が出てきません。それもあって作品全体がフワフワというか、柔らかい印象です。

ただ、口ぶりや行動などから、主人公は何となく少年だと想定して読んでいたら、「高卒でフラフラして」という主人公の属性が提示され、「えっ」と声が出てしまいました。

成人男性ニートが小説内の出来事を語って、行動しているのだと思うと「最近までイマジナリーフレンドと話していた設定の成人男性ニートが隣の家のレモンを盗もうとして何度も塀を乗り越えるチャレンジしているのか……」という思いがずっと頭をよぎり、それまで感じていた作品のファンシーさ・柔らかさ・チャーミングさが魅力的に感じづらくなり、読者である私と小説の文章の呼吸が合わなくなりました。

こうなってしまうと、何というか冷めた目線になってしまって、作品に没入はせず「起こる出来事の数が少ないな。それに何か短い気がする」などと作品と距離を置きながら読み切ってしまいました。

*実際6作中唯一3万字を切っており、いちばん短い作品でした。

うかろにRADIOでは最初に「高卒でフラフラして」の違和感を表明したら、他の数名も「えっ」となったあとに「そこは消して少年ってことにすればいい」と天沢時生が言っていて、私が「えっ」となりました。

高卒フラフラ設定、そんなに簡単に消して読んでいいの?

でも少年だったということにしてしまえば、一気にチャーミングが蘇ってきます。

シンディが四次元から来た存在だから、三次元の僕を密室から抜け出させることができる、という展開は、舞城王太郎の『ディスコ探偵水曜日』や『ジョージ・ジョースター』などの(私の読者レベルでは正確に理解できているか怪しい)超理論で展開していく作品群を思い出しましたが、「真夜中あわてたレモネード」では四次元が問題解決に思っていたほど関与しなかったと感じました。

うかろにRADIOで「真夜中あわてたレモネード」が最高だと評した天沢時生の語りおよび、その他みなさまの話で、批評的な語りしろが多い作品だと感じ直しましたし、再読したら好きになる作品でした。

これ、書いていくのすげー時間かかりますね。

すみません。次の作品からあらすじは書かず、感想も短くします。

↓

(3)藤琉「聖武天皇素数秘史」

藤琉「聖武天皇素数秘史」が6作の中で一番笑いましたというか笑ってしまいました。

タイトルと入りの部分で「奈良時代について日本史で学習した知識だけで大丈夫だろうか」、「仏教も数学も人並みの知識しかないけど楽しめるかな」などと感じていた私に「全然大丈夫!OK!超いける!」と伝えに行きたい、真面目にふざける愉快小説でした。

実在する固有名詞の登場人物が多く登場し、真面目な感じの入りは、バトル展開の壮大なフリでした(少なくとも私にとっては)。

「式」が律令制度、陰陽師の式神、算術の式の3つの意味だという説明あたりから雲行きが怪しくなり、襲ってきた牛頭鬼・馬頭鬼を素数の掛け算で倒す辺りからバトルものに移行し、聖武天皇のはだけた上半身に素数を筆で書いたら『ドラゴンボール』のナメック星人みたいに口から白い塊を吐き出して執金剛神が誕生したあたりで完全にガッと心を掴まれました。

数学的な難しさが出てくるかと思いきや「でかい素数を書いたやつが勝つ」というシンプル設定、バトルシーンは固有名は明示されずも「これはフリッカージャブの描写か? カエルパンチっぽいことやってる……」と格闘・バトル漫画を想起させ、でかい素数合戦が素数語呂合わせ対決にスライドする脱力展開も「なんじゃそら」と笑いながら読んでました。

そもそも長めの漢数字がたくさん書いてあるのが既にちょっと面白いし、作品終了後の大量に書かれた参考文献リストでもう一度笑わせてくる感じも良かったです。

細かく見ていくとツッコミどころが大量にある気もしますが「こまけえことはいいんだよ」の精神でシリアス笑いの波にのまれる超クソデカ小説で満足度は高かったです。

「6作のうち、どれか1作読んでみようかな」という全作未読の人がいたら、相手によりますが、私は藤琉「聖武天皇素数秘史」を勧める可能性が高いです。

(4)大庭繭「うたたねのように光って思い出は指先だけが覚えてる熱」

https://school.genron.co.jp/works/sf/2023/students/mayuoba/8332/

移動中に途切れ途切れになりながら少しずつ、メモが取れない状況で読んでしまい、読後の感想を何もまとめないまま数日経ってから感想を述べる形になり、後悔しています。

細かく「良い」と感じるシーンがたくさんあったことは間違いないです。

一人称主人公の身体感覚の話、身体感覚について作品内で話し合いが行われる、食事シーン、街を歩く、深夜に人と過ごす等々、私が創作物において魅力と感じる要素がたくさん詰まっていました。

私(この文章の筆者・升本)自身、数年単位で欲していた自分の子どもが生まれて以降、子どもはかわいいものの実人生が色々とうまくいっていないことがあり、強めに作品世界に入り込んでしまいました。

*作品世界と読者である私の実人生がシンクロしていると感じたわけではないです。

今回の最終候補6作の中で読了時の感情的な高まりが最も高く、細部の日常描写が最も魅力的に見える作品でした。

個々の作品の完成度や、どれが大賞と予想するかを無視して「どの作品が好きか」だったら「うたたねのように光って思い出は指先だけが覚えてる熱」が一番好きです。

読了後にタイトルの短歌を読み直した際には、情景が浮かんでジワーっと「読んで良かったな」という思いが生じました。

個人的な体験ですが「生まれなかった姉妹」というモチーフは、映画『ウマ娘ROAD TO THE TOP』及びゲームウマ娘のアドマイヤベガ育成シナリオを最初に想起し、それも「うたたねのように光って思い出は指先だけが覚えてる熱」に入り込んだ一因かもしれません。現在上映中の上記映画を見た直後の時期に本作を読んだからだと思います。

(5)池田隆「アンドロイドの居る少年時代」

https://school.genron.co.jp/works/sf/2023/students/taka4/8261/

これぐらいの字数の短編小説は序盤・中盤・終盤の分量のバランスが悪いと感じたり、読了後に「その先が見たかった」と思ったりということが結構あります。

ただ「アンドロイドの居る少年時代」は、「おお、まだ先も描かれるのか、更にまだこの先もあるのか」と良い意味で作品内の時間経過や議論の進みがあり、後半になればなるほど好きになる作品でした。

後半になるほど、と書きましたが前半は不安でした。

「アンドロイドの居る少年時代」というタイトルは、個人的にそんなに引きを感じず(すいません)、冒頭2文目でもう脱字があり、「このペースで誤字脱字があったら読むのしんどいだろうな~」と思い、書き手への信頼がかなり低い状態からの読みスタートでした。

信頼の薄さからアンドロイドにナミとナキの2人格があると提示された際は「名前似てるし、書き分け大丈夫なのかな」などと完全に要らぬ心配をしていました。

終わってみれば、ナミとナキの書き分けが物語の面白さに寄与していましたし、6作の中で一番「考え方が違う人」がバリエーション多く登場していたように思います。

作中登場人物の立場や年齢が変わることで、考え方や他者との接し方に変化が生じている点も良かったです。

文章については好みにもよりますが、細かく見ていくと小さな改善が行えそうな箇所が多いように思います。

字数制限があるので今回は難しいですが、ほぼ会話だけで展開するシーンについて、会話以外の動作や情景の描写が増えると全体の読み味が更に良くなると感じました。

私はここ数年自身の育児について考えたり育児関連の考え方の本を読んだりすることがあるため、その点からも興味深かったです。

(6)中野伶理「那由多の面」

他5作を既に読んでいたこともあり、読んでいる途中で無意識で比較しつつ「今回の大賞受賞作はこの作品だろうな」と感じました。

それぐらい完成度の高さと、取材・調べものによる厚みを感じました。

序盤から舞台設定と登場人物たちの人物像が掴みやすく、面白くなりやすい「創作」という題材で、展開も常に先が読みたくなりましたし、面づくりや能のシーンの描写は脳内に浮かびやすく、後半は熱量でガーっと持っていかれる感があって良かったです。

創作モノ・芸術モノで作中人物が「上手いだけ」と言われて奮起する展開は何度も見たことがあるので「またか」と一瞬思いましたが、その課題の克服には新規性と納得感がありました。

私は過去に「能」を見に行った際に寝てしまい、能に苦手意識がありました。能の情報を無意識に遠ざけていた気もします。が、能がまた見たくなりましたし、面もじっくり見てみたいと思いました。

行動変容しようと思わせてくれる力がある小説でした。

牛頭と馬頭が出てきたとき、「聖武天皇素数秘史」とのリンクを感じて、笑うシーンではないのにちょっと笑ってしまいました。

関係ないところに関係性を見出して楽しくなるのは、候補作を続けて読む際の良いところだと感じました。

第7回ゲンロンSF新人賞大賞受賞予想と個人的な好み

大賞予想は中野伶理「那由多の面」です。

総合的にはこの作品が複数の選考委員の票をいちばん多く集めるのではないかと思いました。

うかろにRADIOで個人賞を決める際、どれかに投票するよう呼びかけられた際は、

「そもそも個人賞を出すのが恐れ多いですが、1票必須なら大庭繭「うたたねのように光って思い出は指先だけが覚えてる熱」か中野伶理「那由多の面」のどちらかでお願いします」

と回答しています。

*私はラジオを途中退席したため、個人賞を決める話し合いに参加せず

私に仮に9ポイントの票数があったら(9にした理由は自分が割り振りしやすいようにしただけ)、以下のように投票します。

3 大庭繭「うたたねのように光って思い出は指先だけが覚えてる熱」

3 中野伶理「那由多の面」

2 藤琉「聖武天皇素数秘史」

1 池田隆「アンドロイドの居る少年時代」

でも全部面白かったです。

この記事を書いているのは誰か

自己紹介

「升本」というペンネームで活動。肩書は会社員。

生まれてから現在に至るまで日本の関東地方在住。

兄弟は弟が2人。

文学部卒で専攻は日本現代文学。

会社員になって割とすぐに実家を出ました。

SF創作講座との関わり

SF創作講座第1期受講生。

2期~4期は見たり読んだり感想を呟いたりしていました。

5期~7期は全く追えておりません。

「ゲンロン」には過去も現在も勤務していません。

↑ SF創作講座生や関係者と初めてお話しする機会があると「ゲンロンの人ですか」と聞かれることが多い(聞かれずに勝手にゲンロンの社員だと認識されていたこともありました)ので書きました。

*先日のうかろにRADIOでも言われました。

SF創作講座に少しでも関係する経歴は以下のあたりです。

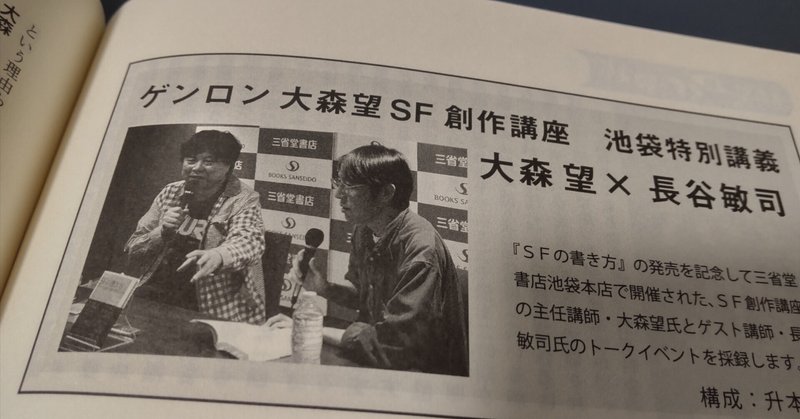

・1期講義の内容をまとめた『SFの書き方』の一部構成

・『SFマガジン』掲載の対談・座談会構成(2回)

・ゲンロンのメルマガでイベントレポートの文章掲載(3回)

・SF創作講座応援ダールグレンラジオ出演(3期3回目と最終、4期1~5回と最終)

この記事を書いた経緯

10年近く前からの知り合いである天沢時生さんのお誘いで、今回の最終候補6作について話すうかろにRADIOに2024年5月15日夜~16日に参加しました。参加するために6作読みました。

なお、ラジオ参加者のうち河野咲子さん、十三不塔さんのお二人とは初対面でした。

残りのお二人、天沢時生さん、名倉編さんとは先月ランチをご一緒しました。先月会うために連絡を取ったのが約4年半ぶりでした。

収録に参加できたのは光栄でしたが、後悔が残りました。

①深夜帯の収録で、子どもの対応のために音声収録中に何度か途中で抜けては戻ってきている。

②4作目から収録に参加できていない時間の方が長くなり、6作目の途中で完全に退席し、最後まで参加できなかった。

③私の録音環境が悪く、私の声が聞き取りづらい箇所、声が拾えていない箇所があった。

上記①②③の理由から、感想の述べ方が中途半端になってしまっているため、今回の記事を書きました。

最後まで読んでくださった方、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?