私が書いた情報セキュリティ入門書は3種類、それぞれの対象読者とは?

私はこれまでに情報セキュリティに関する入門書を2冊書いてきました。

そして、今回新たに、情報セキュリティに関する入門書を書きました。

入門書といっても、それぞれの本が対象とする読者が違いますので、その違いをご紹介します。

ITエンジニア向け『おうちで学べるセキュリティのきほん』

プログラマやネットワークエンジニアなど、ITに関する仕事をしている人にとって、情報セキュリティについての知識は欠かせません。

インターネットを使うときにどんな脅威があるのか、そして外部からの攻撃を防ぐぐめにどんな技術があるのかを解説しています。

暗号や認証、脆弱性診断など、ITエンジニアが最低限の知識として知っておきたい項目を解説しています。

また、各章の最初には「やってみよう」というコーナーがあり、最後には「練習問題」が用意されています。

情報システム担当者向け『図解まるわかり セキュリティのきほん』

中小企業ではITの専門家がいるとは限りません。総務の担当者が情報システムを管理していることも珍しくありません。

そんな中で、情報セキュリティを考えるときは、幅広い内容をざっくり知っておく必要があります。

そんな方のために、セキュリティについての用語を見開きで解説した本です。左のページには文章で、右のページには図解で解説しているので、どこからでも読み始められます。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施している国家試験「情報セキュリティマネジメント試験」の対策にもどうぞ。

一般利用者向け『どうしてこうなった?セキュリティの笑えないミスとその対策51』

一般の利用者にとっては、「暗号」や「サイバー攻撃」といった言葉を聞いたことはあっても、その具体的な中身を知っておく必要はありません。

IDやパスワードを適切に管理する、外出先に資料を持ち出して紛失しないように注意する、といったことの方が大切なのです。

こういったITを使ううえで最低限知っておきたいさまざまな事例をマンガで紹介し、具体的な対策を解説した本です。

自分が遭遇すると「笑えないミス」になりますので、気を引き締めながら読んでいただければと思います。

まとめ

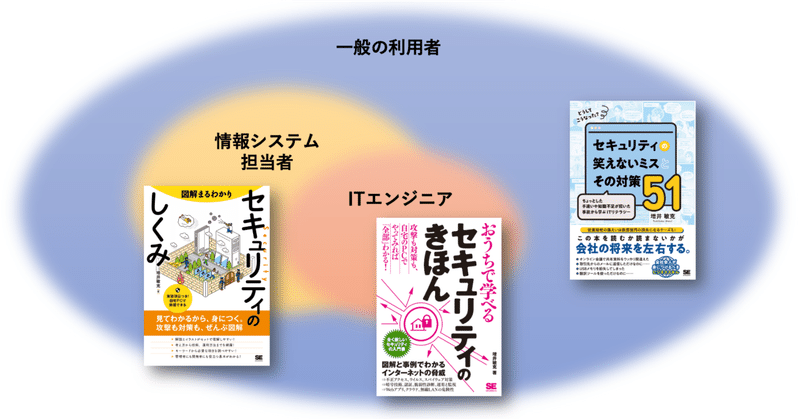

この3つの本の位置付けをまとめると、以下の図のような感じです。

それぞれの境界が明確にあるわけではありませんし、ITエンジニアも情報システム担当者も利用者の立場でもありますので、多くの人に『どうしてこうなった?セキュリティの笑えないミスとその対策51』を手にとっていただると嬉しいです。

また、IT関連の仕事をしている人にとっては当たり前の内容でも、一般の利用者は知らないことも多いものです。

企業でのセキュリティ研修などを実施する際にも、ぜひご活用ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?