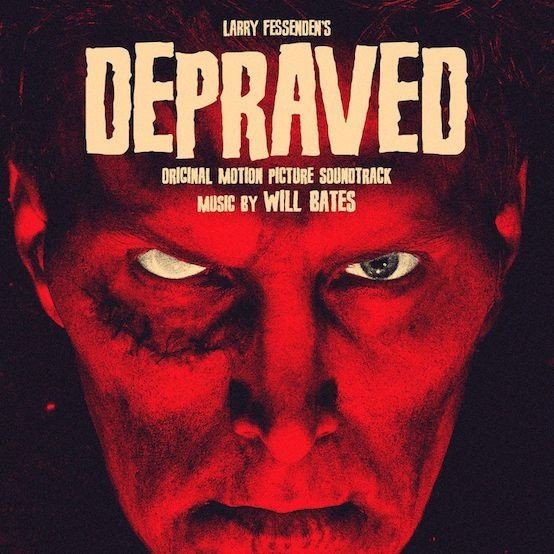

Will Bates『Depraved(Original Motion Picture Soundtrack)』

多くの音楽ファンにとって、ロンドン出身のウィル・ベイツは多面的な男に映るだろう。ザ・リンスの一員だったときは、ベルカ・アンド・ストレルカの“Stethoscopics”(2006)をリミックスするなど、2000年代のダンス・ミュージック・シーンを賑わせた。かつてLCDサウンドシステムのサポート・メンバーを務めていたフィル・モスマンと結成したフォール・オン・ユア・ソードでも、DFAからリリースの2曲入りEP「The First Time I Saw Jupiter」(2011)といった良質な作品を残している。テイラー・スペンサーと組んだイーヴィル・カワーズも忘れられない。2009年のアルバム『Covered In Gas』では、ダンサブルなディスコ・パンクを鳴らしていた。

一方で、映画/ドラマファンからすると、ベイツは職人肌の作曲家というイメージかもしれない。ドラマ『アンビリーバブル たった1つの真実』(2019)や映画『サウンド・オブ・サイレンス』(2019)など、これまでさまざまなスコアを手がけてきた。

映画/ドラマにおけるベイツの仕事は、特定の音楽性で興味を引きつけるより、作品ごとにサウンドを変えられる順応性が際立つ。そのスタイルはプロとして正しいかもしれないが、物足りなさを感じるときもある。ファティマ・アル・カディリが手がけた映画『アトランティックス』(2019)のスコアなど、作品に順応しつつ、独立した音楽としてもインパクトを持つものも多いからだ。

そう思う筆者にとって、ベイツによる映画『デプレイヴド』(2019)のスコアは嬉しい驚きだった。メアリー・シェリーの小説『フランケンシュタイン』(1818)を現代的に解釈したホラー映画という内容にふさわしいだけでなく、サウンド自体も刺激的だ。たとえば、オープニングを飾る“Awake”は、ホラー映画に釣りあう不気味な雰囲気を醸しつつ、ヴィジブル・クロークスを連想させるたおやかで甘美な現代アンビエントの趣もある。約2分半の短い曲でありながら、詰めこまれた要素は多い。

“Museum”もお気に入りだ。重厚かつ綿密なドローン・サウンドは、ヨハン・ヨハンソンによる映画『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』(2018)のスコアを彷彿させる。神々しいシンセ・フレーズはトランシーな雰囲気を醸し、肉体という器から心を解き放ってくれる。ミニマル・ミュージックの観点から解釈したトランスとしても聴けるそれは、ロレンツォ・セニ的アプローチとも言えるだろう。あまりの艶やかさに鼓膜も驚くアンビエント・トランスだ。

“Risen, Pt. 1”と“Risen, Pt. 2”もおもしろい。共に洗練された轟音を鳴らしつつ、弦楽器を用いた緊張感あふれるミニマル・サウンドも飛びだす。弦楽器の使い方や響きは、『サイコ』(1960)などバーナード・ハーマンが手がけたスリラー映画の音楽を連想させ、その点はクラシカルと言える。だが、繊細な電子音も交わる曲の構成や、ひとつひとつの音をしっかり整理した秀逸なプロダクションは紛れもなくモダンだ。古と今を結合させるベイツのスキルが楽しめる意味でも、“Risen, Pt. 1”と“Risen, Pt. 2”はハイライトだろう。

『デプレイヴド』のスコアが接続できる文脈は、とても多い。ここまで挙げてきたアーティストや作曲家はもちろんのこと、韓国のDaehan ElectronicsやシアトルのLight In The Atticといったレーベルが牽引する、昨今のニューエイジ・リヴァイヴァルとも共鳴可能だ。映画音楽に限定するなら、ギル・メレによる『アンドロメダ…』(1971)のスコアなど、シンセ・サウンドの可能性を追求した者たちの系譜に連なることもできる。音楽を知れば知るほど、見える文脈も増えていく。

※ : MVはないので、Spotifyのリンクを貼っておきます。

サポートよろしくお願いいたします。