ボリス・ゴドゥノフの音楽攻略法②

ボリス・ゴドゥノフの登場人物にはそれぞれ「テーマ」があります。ライトモティーフのような感じで、そのテーマが出てきたら「あ、この人が歌っているな」とか「その人のことを話題にしているな」っていうのが分かる様になっています。今回まずはサブキャラ的な人物と音楽を紹介しましょう。

・シチェルカーロフ

プロローグの1場、最初に長いソロを歌う人物が貴族会議の書記官アンドレイ・シチェルカーロフです。彼は、ボリス・ゴドゥノフが人々の願いも空しく頑として帝位に就こうとしない!と語るアリアを歌います。また4幕1場では、ボリスが召集した偽ドミトリーへの対応策を協議させる会議の冒頭、ボリスの言葉を貴族たちに伝えます。「偽物が私を帝位から引き下ろそうとしている。あなたたちにも同じ不幸に導こうとしている。」と。ボリスの味方であり彼を最後まで支えようとする「いい人」です。シチェルカーロフの出番はこの2つのアリアだけで、誰にも邪魔されずにお客様に声を聴いてもらえる、とても美味しい役だと私は思っています!

彼の登場の音楽は2回とも悲痛で重々しい雰囲気に満ちています。

・警吏ニキーティチ

オペラの冒頭で初めて声を発する警吏役です。群衆に向かって警棒で脅しながら「突っ立ってないで跪いてお願いしろ」と命令する役回り。実際には群衆は何をお願いしているのかはさっぱりわからないのですけれど。そうした威圧的なニキーティチを表すモティーフは16分音符の連続で表されています。

そしてこの役を演じるニキーティチは1幕2場の酒場のシーンにグリゴリーの追手として登場する。「1874年の全曲初演の時からモスクワのノヴォデヴィチ修道院の場に登場した警吏ニキーティチとおよそ300キロメートル離れたリトアニア国境の警吏を同一歌手が演じるという慣例がある」と不思議そうな一文が解説書にあるのだが、その理由は音楽を見れば一目瞭然、使われているモティーフが同じなのですから。

・ピーメン

バス歌手によって歌われる老僧ピーメンも2つの場面に登場します。1幕1場は真夜中の僧坊、彼は年代記を記しています。そして4幕1場ではシュイスキイに連れられてきた彼が、ドミトリーの墓の前で起きた奇蹟の話を話して聞かせ、ボリス発狂の引き金を引くのです。

彼のテーマは穏やかで和声的な響きを伴います。主和音の第1転回形で始まり、3拍目の音はサブドミナントに2度音Aが含まれた形(GAHD)、そして2小節目はドミナントの第2転回形という、伝統的な和声法からは外れた進行になっています。結果的にAの音が内声に保続された形になっているのですね。これが!ピーメンを表す独特な響きとなります。1幕1場で頻繁に登場し耳に馴染むので、4幕でピーメン再登場の時にこのテーマが聴こえてくると「お、待ってました!」と声をかけたくなってしまいます。

・旅籠屋の女主人

1幕2場の冒頭にロシア民謡集から採った小歌「私は雄鴨を捕まえた」を歌います。このオペラにはそもそも女性が少なく、新国立劇場版のようにマリーナの幕がないとほとんど女性の歌がありません。女主人の歌はこのオペラの中での一服の清涼剤!?といった趣きです。

歌の冒頭の音型が「女主人のテーマ」です。その後ヴァルラームに頼まれたお酒を取りに行ったり持ってくる音楽に、彼女の忙しないテーマが聞こえてきます。

・ヴァルラーム、ミサイール

浮浪僧である彼らはリトアニア国境付近の旅籠屋の酒場にやってきます。上記の女主人の歌の途中で奥から近づいてきます。

低音の動き「ファ#ミ#ラミ#ファ#ミ#ラミ#」が彼らを表していて、このモチーフはヴァルラームの歌「昔カザンの町でイヴァン皇帝は」を構成する重要な低音となります。

ヴァルラームのセリフの合いの手としても形を変えながら頻繁に登場するので、いやでも耳につく音型です。特に以下の例のような3度をオクターヴで配置する方法はショスタコーヴィチに多大な影響を与えました。

・クセーニヤ

ボリスの娘クセーニヤは急死した許婚の肖像画を見て泣いています。2幕の冒頭で悲嘆にくれた歌を歌いますが、これがテーマというわけではありません。ここで掲げる「クセーニヤのテーマ」は父親であるボリスがクセーニヤのことを思って歌う箇所に現れる、父親としての慈愛に満ちたテーマです。

クセーニヤに向かっては

「我が子よ、かわいい娘よ!明るい部屋で友達と語り合って苦しい悩みを晴らすがよい。」と語りかけ、

モノローグの中では

「家庭の中に慰めを見出そうと考え、娘には楽しい婚礼の宴を用意した。我が皇女に、清純な乙女に。」と吐露し、

自身の死の前に息子フョードルには

「お前の優しい姉を守れ、しっかり保護しろ、我が息子よ。彼女を守り保護するのはお前だけだ。我々のクセーニヤ、かわいい天女」と言い残します。

柔らかい進行が娘を思う父親の気持ちを表していますね。厳しいボリスの性格表現において唯一情愛に満ちたフレーズです。

この「クセーニヤのテーマ」歌唱声部は最後ドミナントの7音からトニックの主音に進みます。これ本来の和声法では属7の7音は主音の第3音に解決しないといけないのですが、そうなっていません。7音は別の声部に掛留音として移動します。リムスキー=コルサコフはこういう箇所を嫌い、歌唱声部はそのままにして、オケ声部は配置を変更しました。例えばボリスのモノローグ中の部分はこのようになっています。でも7音が低音の下にくるという却っていびつな形になっています。

私個人も芸大和声で習ったガチガチの規則人間なので、ムソルグスキーの楽譜を最初に見た時の違和感は相当なものでした。作曲のレッスンに持っていけばバツを食らうところです。だからオリジナルのアイディアを最大限活かしながらアカデミックにもきちんとしたい、というリムスキー=コルサコフの気持ちは痛いほどわかります。しかし!結局はムソルグスキーのオリジナルの方が違和感なく耳に入ってきます。和声法的逸脱は「間違い」ではなく「表現」として成立しているのです。

・フョードル

クセーニアを去らせたあと、ボリスは残ったフョードルに何をしているか尋ねます。地図を見て地理の勉強をしているという答えが返って来ますが、この時に聞こえてくる音楽が「フョードルのテーマ」です。最初の音に特徴があり「シドシド」とか「レミレミ」とか繰り返しの音が聞こえてきたら、それは「フョードルのテーマ」です。

地理の勉強の箇所でフョードルは

「ほらご覧なさい。これがモスクワ、これがノウゴロド、これはカザン、アストラハン、この海はカスピ海、これはペルムの鬱蒼たる森、そしてこれがシベリア」と歌います。

ここの和声は特徴的ですね。Cm7-5 Dm7-5の連鎖です。こういうところがムソルグスキーの斬新と言われる和声法です。きっと私だけですが、、この連鎖はトリスタン3幕、トリスタン和音の連鎖を想起させます。(m7-5はトリスタン和音と同種の響きなのです)

死を前にしたボリスは、フョードルのテーマを使い

「お前は正当な権利を持って統治する者だ。私の後継として、私の第一子として」と語りかけます。ここはドミナント→トニックの腰の座った進行が聞かれます。息子の正当性を念押しするように。

・シュイスキイ

ボリス・ゴドゥノフというオペラには、権力を得ようとする欲望に満ちた人物が登場します。偽ディミトリーになるグリゴリー、今回の上演には登場しませんがツァーリの妻におさまろうとするマリーナ、そしてシュイスキイです。シュイスキイはボリスの弱みにつけこみ、良心の呵責を彼を陥れる手段として利用します。その弱みとは?正当な皇位継承者であるディミトリーを暗殺したことです。

しかしシュイスキイがボリスの前で話をする時は忠実な廷臣のふりをし、へり下ってしゃべります。音楽もそれを示すように穏やかに始まります。しかしすぐに転調し何か腹にイチモツ抱えた人物であることがわかります。

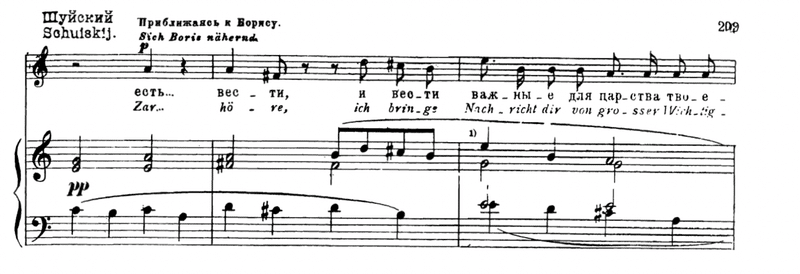

2幕でのシュイスキイのテーマの初出箇所では

「陛下、私はお知らせを持ってきました。あなた様の帝位にとって極めて重大なものです。」と歌われます。

4幕での偽ドミトリー対応会議には遅刻するシュイスキイ、貴族たちが不在のシュイスキイのことを噂をしていると彼が現れます。ここに「シュイスキイのテーマ」が聞こえてきます。

貴族「シュイスキイがここにいないのが残念だ。彼は陰謀家だが彼のいないところでは我々の意見は正当化されない。」

シュイスキイ「お許しください、皆様」

貴族「噂をすれば奴か!」

シュイスキイ「申し訳ない、少々遅れました。なんやかやあったものですから。」

その③へ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?