フラッシュ 07

やっとのことで施設に辿り着くと、暗闇から青白い光が浮かび上がっていた。まだニュートリノは水に反応し続けている。ユーハンの興奮は最高潮に達した。ユーハンは逸る気持ちを必死で抑えながら、光へ近づき、足元の窓に這いつくばるようにしてガラスのなかを覗き込んだ。眼下には五〇メートルプールを円柱状にしたほどの巨大な水槽内部が広がった。

真っ青な光の海に一瞬にして包まれた。無数の青い光のリングが次々に生み出され、そして消えていく。網膜は無防備にその深遠な青色を受け入れ続けている。時間と空間の感覚が身体の感覚器から徐々に失われ、生まれ続ける真っ青な光とユーハンは同化していった。

地元の共同農作地でチェツァイという黄連野菜を育てている母の姿が突然、鮮明に蘇った。チェツァイは栄養満点、ユーハンは賢い子だから、お母さんの作ったチェツァイを食べたらもっと賢くなる。

母はよくチェツァイと豚肉をたっぷりの油で炒めた炒め物を食べさせてくれた。身体の感覚が失われていくなかで、白い手ぬぐいを頭に巻いた農衣の母の姿と、チェツァイ炒めの香ばしい味が、ユーハンのすべてを支配した。真っ青な光のリングは、絶えることなく生まれ続けていた。

これまで経験した数と比較にならない大量のイベントが発生し、各大学、天文台、研究機関との情報の共有は施設のあらゆるスタッフが借り出されて、夜を徹して行われた。普段出席することが絶対にない役員会議にも明石は呼ばれた。理事長以下、専務、各部門長の部長たちが深夜に顔を揃え、記者会見の段取りや、発表内容が吟味された。

超新星爆発の「爆発」という言葉は避けるべきかという不毛な議論が、科学技術省長官や内閣官房副長官が電話会議に参加して行われた。学術用語としても用いられている超新星爆発という言葉はほかの言葉への置き換えができず、議論の余地はないのだが、末端の研究員風情が口を出すことはけっして許されない。

言葉を発するのはデータの説明などを求められたときだけだ。データの解析だけでも膨大な作業量の仕事が残っているなか、法学部卒の元官僚に神経をすり減らしながら科学者にとって自明のことを説明することは苦痛以外の何物でもなかった。超新星爆発後の地球への影響は懸念されたが、テーラー博士の意見を聞くと出席者は安心した。

人類史上最大の天体ショーの兆候をいち早く捉えた偉業に酔いしれ、天文物理学の世界的聖地になるに違いないと有頂天だった。

***

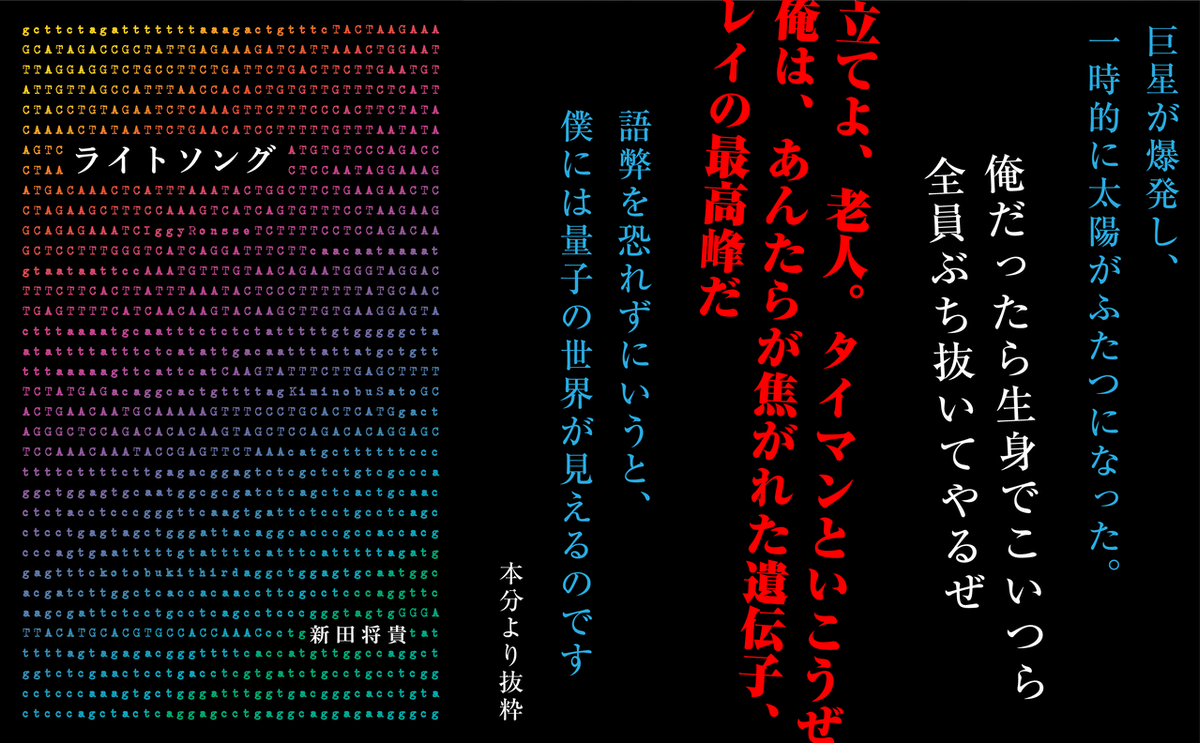

現在上記マガジンで配信中の小説『ライトソング』はkindle 電子書籍, kindleunlited 読み放題及びPOD(紙の本)でお読みいただくことができます。ご購入は以下のリンクからお進みくださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?