【10】清酒と飲用温度の関係について

清酒は醸造酒の中でも特徴的な点がいくつもあるのですが、飲まれる温度帯が広く、それにより味わいを変えることもその一つ。一般に食品の好ましい温度は食品の種類によって違いがあり、体温を中心に±25~30℃の範囲とされますが、清酒については冷(5℃)~温(一般的に55℃くらいまで)どちらでも飲用されています。

前半では飲用温度に関するトピックスとしてその表現を、後半は温度変化が与える香味への影響を紹介します。

清酒の飲用温度と表現

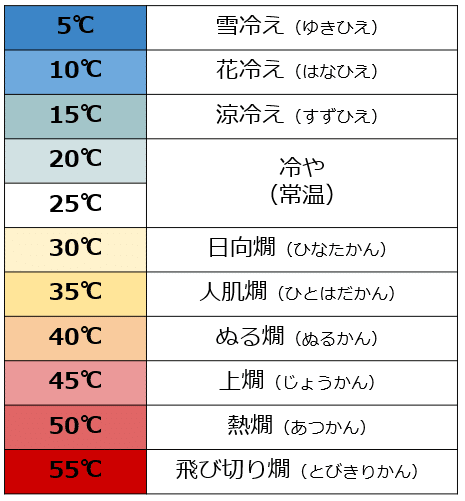

上記の表は、清酒の飲用温度と表現をまとめたものです。日本酒造組合中央会のサイトには燗酒と冷酒で分けて載っていましたので、一つにまとめています。

冷や≠冷酒

表を見て「おや?」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「冷や=冷酒」ではありません。「燗酒」の対になるのが「冷や」なので、「燗をつけない=常温=冷や」です。これは冷蔵庫が無い時代の名残だと言われています。

ただ冷蔵庫が普及した今、「冷や=冷酒」だと思っている人の割合が高く(実際に冷や=冷酒で記載している業界文書もあります)、これに拘ったところで要らぬ軋轢を生むだけですので、お店で頼む際には、冷たいのが欲しければ「冷酒で」、常温で欲しければ「常温で」と伝えるのがスマートかなと思います。

”熱燗”にも種類がある

そして「熱燗」と言うことが多い燗酒ですが、上記の表現に倣うと50℃付近の温度に温めたお酒になります。少し熱めの燗酒ですね。

一般的な清酒の場合、40~50℃辺りが香味のバランス良く味わえる温度帯になるので、「ぬる燗」「上燗」「熱燗」といった使い分けも必要になるわけですけれども、正直それを聞き手に完璧に求めるのも酷なので、相手がどの程度それらの知識があるのか測りかねる場合、「45℃」とか具体的に言った方がお互いの為ではないでしょうか。

お燗のつけ方

自宅でも燗をつけられると家飲みのバリエーションが増えるのですが、なかなか面倒でつい冷酒で…という方も多いと思います。きちんとやろうと思うと実際かなり面倒です。

徳利や”ちろり”を用意して、鍋か燗銅壺にお湯沸かして、そこに漬けたら後は温度の様子も見ないといけないから目も離せないし…と、何かと手間がかかるので、慣れない人や忙しい人にはハードルが高く感じられます。したがって燗酒を出さない(出せない)お店もあります。中には持てないくらい熱々にして出してくれるお店もありますけど…正しいやり方知らないだけですよね。

良いお酒は冷やして出すものだ、という固定観念だけではなく、オペレーションとして難しいというのもあると思います。

電子レンジは短時間で温められますが、温度ムラが出来やすいので、一度に温めようとせず、途中で混ぜてムラをなくす「二度加熱」をやるのが良いみたいです。

お店によっては、2本徳利を用意し半量ずつお酒を入れて、片方を電子レンジで温めた後に、温めなかった方のお酒を注いで適温になるという職人技をやるところがあると聞いたこともあります。

1合サイズでキャップを外して電子レンジで○秒温めると程よい燗になりますよ、という商品もいくつかあります。下記は「剣菱」の商品ですが、形状が工夫されており、温度ムラが少なく短時間で温めることができますので、飲み終えた後も「それをすてるなんてとんでもない!」という便利アイテムです(本当は再利用を想定していない瓶ですけどね)。

私が自宅で使用しているのは下記の電気式の家庭用酒燗器です。温めたいお酒を容器に入れて、温めたい温度(35~55℃)をレバーで調節して、電源入れてしばらく(10分くらいかかるので気長に)待つ。それだけです。保温も出来るので、せっかく温めたのに飲んでいる間に冷めてしまう…ということもありません。

ネックは複数のお酒を同時に燗をつけたり、飲んでいる間に次のお酒を温めておいたり等が出来ないところ(上の容器だけ買い足すこともできるそうですが結局温められるのは1つだけ)ですが、2合まで温められるので、大人数や大酒飲みでなければ運用可能でしょう。手軽に燗酒出来るなら…と試しに買ってみたら案外使えたので長く愛用しています。他社でも似たような商品がありますが、ひとまず紹介しておきます。手軽に始める燗酒ライフ、楽しいですよ。

(余談) 燗酒のあれこれ - 1

飲食店で見た燗のつけ方で、一番衝撃的だったのは中華料理店で、一合銚子瓶を”てぼ”に入れ、麵を茹でる釜の中へダイレクトに放り込んでいたヤツですね…。

麵茹でているところに放り込むのは衛生的にどうなのとか、温度変化によるガラス瓶破損の危惧(一般的に40℃以上の温度差があるとガラス瓶の破損リスクが高くなります)とか、いろいろ気になることもあるのですが、瓶の保管温度が一定なら、常に沸騰しているお湯で決まった時間温めてやれば安定した品質に…理論上はなるような気はします。

もう一つ、思い出というか体験というか。

業務用の酒燗器というと、瓶を差し込んでレバーを押せば道中でお酒が温められて出てくるヤツ(下の写真のタイプのもの)があるのですが、ビールサーバー同様に手入れが悪いと中に残った酒が悪さをしましてね。

安い飲み放題のお店で日本酒(銘柄は書いてないよくあるパターン)を燗酒で頼み、出てきたお酒を一口飲んだら、酸敗したとても飲めたものではない液体になっていまして…。これ「火落ち」しているなと思いつつ、クレームつける気も起こらずそっとガラ入れへ。今度は常温で頼んだら劣化していないお酒が出てきたので、これは酒燗器が原因で間違いないなと。

燗酒がそんなに出ないことに加え、手入れもされず放置されていた合わせ技でしょうね。何も知らない人がアレ飲んだらどうなるのか…いろいろな意味で怖い怖い(乳酸菌なので食中毒等は起こりませんが品質上の問題です)。

温度変化による香味の変化

閑話休題。清酒に含まれる成分のうち、以下のものが特に温度によって感じ方が変わるとされています。

・酸(有機酸)

・甘味(糖分)

・香気成分

それらについて、研究もきちんと行われていますので、紹介してみようと思います。

酸(有機酸)と温度

1936年のHelmut Hahnの報告を基に、酸味は官能評価における強度は17~42℃の範囲でさほど変わらないとされていますが、これは無機酸(塩酸)での報告であり、清酒中に含まれる有機酸(主に乳酸、コハク酸、リンゴ酸の3種で8割程度を占め、その他クエン酸、酢酸等)はそれぞれ温度により感じ方が変わることが島津らの報文(2009年、2011年)で示されています。

具体的には主要3有機酸(乳酸・コハク酸・リンゴ酸)の水溶液について、10、20(対照)、37、43、50℃の5点において比較した、酸味強度と官能評価についてまとめていますので、2011年の報文より紹介します。

<乳酸>

酸味強度:20℃に比べ10℃および37~50℃で酸味が強まる傾向。

官能評価:10℃では刺激的な酸味として感じられた。37℃および43℃で最も好ましいさわやかでまろやかな酸味、50℃でも同様に評価されたが、酸味が浮くというネガティブな評価も一部で見られた。

<コハク酸>

酸味強度:37℃<43℃<50℃の順に、飲用温度に比例的に高まる傾向。

官能評価:37℃~43℃付近がソフトでまろやかな味を感じており、好ましい味と思われた。50℃では刺激的な酸味となりバランスが悪いと評価された。

<リンゴ酸>

酸味強度:乳酸・コハク酸ほどではないが、37℃および43℃において酸味強度が高い傾向。

官能評価:有意差はなかったが、10℃で爽やかで軽快なすっきりした酸味の発現が明確に示された。20℃および37~43℃まで、同じようなさわやかな味になる肯定的な感想があったが、ややぼけた酸味としても感じられた。50℃では不快な評価が増えた。

同報文中では主要3有機酸よりは少ないクエン酸、酢酸についても少数のパネリストと10、20、43℃の3点において比較した酸味強度と官能評価についても記載があります。

<クエン酸>

酸味強度:10℃、20℃に比べ43℃の方が酸味を強く感じられた。

官能評価:43℃では乳酸およびコハク酸と同じように味がまろやかになる傾向が明瞭に認められた。10℃では綺麗な酸味を感じたが、20℃ではぼけた平板な酸味となった。

<酢酸>

酸味強度:10℃、20℃に比べ43℃の方が酸味を強く感じられた。

官能評価:低温では爽やかであり、43℃では刺激的な食酢様臭が強くなるが、やわらかい風味が口中に広がることが確認された。

さらに報文中では主要3有機酸の混合水溶液およびモデル清酒でも同様の官能評価試験を行っているのですが、単独では酸度0.90~1.05で調整しているのに、そのまま全部足したのか、混合水溶液およびモデル清酒は酸度3.0で試験を行っているので、データとして比較するのはちょっと無理があるように思いますし、実際の清酒の酸度が2を超えると酸度の高い部類になってしまいますので、紹介は割愛します。上記の報文はwebで公開されていますので、気になった方は原文をご覧ください。

乳酸およびコハク酸は燗で良くなる、リンゴ酸は冷やした方が良くなる、というのが結果からは推察されますが、生酛や山廃でどっしり酸の乗ったタイプは乳酸やコハク酸が多く燗酒向きで、リンゴ酸高生産酵母を用いたリンゴ酸の多いタイプは冷やしてスッキリ飲む方が良い、というのは何となく経験とも一致しているように思います。後者は甘酸っぱく香りもあり、燗酒ではバランスが崩れやすい酒質の商品が多いというのもあるかもしれません。

クエン酸については、報文中にもあるように、焼酎麴でしっかり造った酒は燗酒でも映えた記憶もありますし、甘酸っぱい低アルコール酒では冷やした方が良いし、特長をどう活かすかケースバイケースでしょう。

同報文中で清酒中の主要アミノ酸3種(アラニン・グリシン・アルギニン)についてもちょっとした実験は報告されていますが、データとしては少し物足りない感があります。他の報文でもっと踏み込んだ内容のモノを見つけたら内容は補完したいと思いますので、アミノ酸の多少が飲用温度によってどう影響を受けるかについては今回は割愛します。

そして調べていくと、同じ報文を元に実際に試験して確かめてみたという記事が見つかりましたので、以下に紹介しておきます。SAKE TIMES掲載の現役蔵人さんの記事で、かなり詳しい記載もあり文章量も多いですが、一度ご覧ください。

甘味と温度

先ほどの有機酸と同様に、構成する糖の種類により甘さの感じ方が異なることがわかっています。甘味度という、砂糖の主成分であるスクロース(ショ糖)の甘さを1としたときの相対値が知られており、それは温度で以下のように変わると報告されています。

第2図 糖類の甘味度と温度の関係

清酒中に含まれる糖類としては、グルコース(ブドウ糖)が最も割合が多く、他にマルトース(麦芽糖)、イソマルトース、ニゲロース(原文はサケビオース)、コージビオース、パノース、イソマルトトリオース、その他オリゴ糖として微量のアラビノース、キシロース、ガラクトースが存在していると、1967年の文献に記載がありました。

清酒中に存在する炭水化物いわゆる糖類は、glucose, maltose, isomaltose, sakebiose, kojibiose, panose, isomaltotriose (dextrane triose)と、その他oligo糖として、微量のarabinose, xylose, galactoseが存在する。

ニゲロース(サケビオース)やコージビオースは酒の中に見られる二糖類のためにこの名前がついたとのこと(ニゲロースという名の由来も黒麴菌のA. nigerです /※後の投稿で解説していますが現在の分類におけるA. nigerには黒麴菌は含まれません)。存在がレアな糖ではあるものの、糖としての利用価値が高いわけではないそうです。

それはさておき、グルコースはじめ、上記文献中に記載されている糖はほぼ温度によって甘味度が変わらないので、清酒の甘みは温度による影響を受けないということになるのですが、甘味を認識する脳の側が温度による影響を受けるため、実際には飲用温度で甘さの感じ方は変わってきます。

TRPM5という、甘味受容体の甘味物質への応答を細胞応答に変換し脳に伝えるはたらきがあるタンパク質があるのですが、これが15~35℃の温度域で温度が高いほどよく活性化する「温刺激受容体」ですので、体温に近付くほど甘味の刺激を感じやすく、離れれば感じにくくなるのです。したがって冷酒や熱めの燗酒は、常温〜ぬる燗に比べると甘みを低く感じられることになります。低アルコールの甘みの強い清酒で冷やして飲むことを推奨されているモノは、甘酸のバランスもあってのことかと思います(特に触れませんが甘味や酸味の感じ方には成分同士の相乗効果も影響しています)。

香気成分と温度

清酒中に含まれる香気成分、と一言で表すのは実は難しく、100種類以上の成分が含まれていることがわかっています。それらは主にアルコール、エステル、有機酸、カルボニル化合物、アミン、硫黄化合物から構成されています。そして醸造酒の香りは原料由来の香り、発酵に関与する微生物が生み出す香り、貯蔵中に変化・生成する香りなどからなっているとされ、清酒の場合、原料米由来の香りはほとんどなく、大半は微生物、特に清酒酵母によって生成されています。

清酒の香りは、最初に鼻に近づけたときに感じる香り(上立ち香)と、口に含んでから感じる沸点の高い成分で清酒を放置しておいてもなくならない香り(含み香、基調香、他に引込み香または口中香とも)の2つに分けることができます。

上立香を表現するときは次の3つの香りに注目する。

①発酵香 酵母が発酵中に生成する果実様、花様の香り。

②原料香 原料である白米や麹を連想する香り。

③熟成香 清酒の貯蔵中や瓶詰後の市販酒にでてくる熟成味のある香り。

清酒の温度が低いと香りが感じにくいため、少し常温に戻すことによって香りがよく立って感じられる。

吟醸香や熟成香と呼ばれるものが「上立ち香」に含まれており、キンキンに冷えていると感じにくいため、少し温度が戻ってから注ぐのが良いとされます(注いでから待つとその間に香りが飛んでしまいます)。

主な吟醸香として挙げられる「カプロン酸エチル」(青リンゴ様と言われます)や「酢酸イソアミル」(バナナ様と言われます)など、これらの香りは基本的には冷酒〜常温までの飲用が望ましいとされています。

親水性の小さいこれらの香気成分は、沸点から予想される揮発度よりもはるかに高い揮発性を示すという現象が生じており、温度が高いとより揮散してしまうことが知られています。そのため、燗をつけると蔵元が苦心して残した吟醸香とは感じ方やバランスが異なってしまうことが多いです。

熟成香については、構成成分としては「ソトロン」などがありまして、熟成香と飲用温度について文献を当たってみていますが、あまり明瞭な回答が得られておりません。

日本酒造組合中央会では「熟成酒タイプはあまり温めずに25℃くらいまで」としているものの、総合的な味わいから見たときにはもう少し温めて飲むケースもあるようです。実際に私も「剣菱」や「玉川」だとだいぶ温度上げてますし…。

個人的な経験としては、香りの種類に依らず、上立ち香があり現時点で香味バランスが取れているなと思ったらあまり温度を変えません。穏やかな香りで、温度によっても香りは影響を受けないだろうと予測できた場合に、味の方から温度を探っていく感じですね。

保管状況等により劣化臭がしてしまっている場合は、残念ながら消費者が出来る救済手段はなさそうなので、飲用に耐えうる程度で、ただなるべく臭わないようにするというのならば、冷やして飲んでしまう方が良いのでしょうかね。

あるいは極端に熱くしてしまうか…?どうなるのかはちょっと保証しかねますが、運悪く巡り合ったらやってみましょうかね。

酒のタイプと飲用温度

日本酒を香味で4タイプに分け、それぞれ適した温度が…というのがありまして、分類自体は日本酒造組合中央会もしているのですが、その4タイプに「○酒」という独自の呼称をつけたのがSSI(日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会)です。

私はあの呼称は公的または一般的とは言い難く、詳しくない人には用語が増えて混乱するだけなので、あまり使いたくないのですよ(知りたいという方はGoogle先生にお尋ねください)。そして、一般論としては成立するので大きな問題ではないのですが、あの4タイプのボーダーライン上にいるタイプや、特異的すぎて枠内に収まらないような酒はどうしたらいいのか、となってしまうので、4分類のこのタイプはこう!という提案もなるべく避けたいと思っています。

じゃあこの目次は何だ、ということになるのですが、結局トライ&エラーで自分が「このタイプの酒なら冷・温どちらで飲むと美味いか」を掴むしかないのかなぁと思っています。あまり固定観念に囚われない方が良いのです。

例えば生酒、生詰、生貯蔵酒。「生なら冷やして……」というのはいい例で、「ひやおろし」は保管も要冷蔵だし「生詰」なので冷やして飲むものだ、と思いこんでいる人が割と居ますが、むしろ秋になって秋あがりした酒なら、燗酒でさらに丸みを帯びた味わいになりまして、キンキンに冷えたままだとひやおろしの熟成感がわからないまま終わってしまいます。

同様に「にごり酒」も保管は冷蔵庫が原則ですが、味わいによっては飲むときに温めても良いんですよ。

私の場合、自宅での保管が主に常温なので(酒専用の冷蔵庫が欲しいと思いながら実現に至らず…)、まず常温で飲んでみて、スッと消えていくわけじゃないんだけど何か細い、物足りない気がする…というときは燗を検討します。ガツンと酸味や渋味が強い気がするときは即・燗酒ですね。温度はいきなりは上げず、40℃くらいから徐々に試していきます。 ←ねんがんの にほんしゅセラーをてにいれたぞ!ということで若干変わりました。

吟醸香や甘味の前面に出るタイプなら冷酒で飲みます(それが予測される場合はその日の朝から冷蔵庫に入れておきます)。温度上げると香味がボケそうだな、と感じたら燗は止めておきます。意外といけるかも…?と思ったら試してみることもありますが(笑)

まず蔵元やタイプで常温保管か冷蔵保管かを分けています(ストック全部は入らない……)。常温保管しているものは温度による劣化はしない、または熟成が進んでも構わないものとしているので、飲むときは常温から始め、やっぱり燗酒だなぁと思ったら温めます。40℃くらいから始めて、まだいけそうかなと思ったら55℃まで設定可能なので、徐々に上げていきます。開栓して一度に飲み切れない場合は野菜室へ移しますが、次に飲むときは最初から燗酒のことが多いですね。

冷蔵保管(設定0℃)していたものは、飲む少し前にセラーから出しますが、食事を始めるときにはまだキンキンに冷えていることも……。その日は冷酒で飲んで、次に飲むときどうするかを考えています。冷酒が良ければセラーへ、燗酒にしても良さそうかなと思ったら、次に飲むときに酒燗器セットして始めることが多いですね。予測が外れてコレは燗酒しかないなと思ったら、初回から燗をつけることもあります。

生酒でも火入酒でも特に関係なく、最初の印象で決めます。

ある程度「この蔵の酒ならだいたいこの温度だな」という経験がある酒でも、一応は確認します。本当は偏らずにいろいろ飲みたいのですが、安牌選ぶとそうなります。

それと今回触れていませんが、アルコール分も温度を選ぶ基準になるかもしれません。アルコール分の高いお酒をかなり熱めにした場合、エタノールが揮散して刺激に感じることもあります。これは慣れないとむせますので、その辺は計画的に…。

低アルコール酒も燗酒に向く向かないがあるのですが、それは先ほども触れたとおり酸味・甘味などが冷酒を前提にした設計になっている場合があるからです。ただし意外な化け方することもあるので、試してみる余地はあると思います。

後はそのとき食べているものが何か、気分的に熱いのと冷たいのどちらが飲みたいか、といった酒以外の点も温度を決める要因になります。

食べ物の温度に寄せるか対比させるか、たとえば鍋料理のときに、熱々の鍋に燗酒で合わせるか、キュッとシメるように冷酒にするのか、といったように、食べ合わせや気分で決めます。外が暑くて冷酒でクイっと行きたいとき、日本酒ロックというほどのものではありませんが、冷酒にさらに氷を1つ2つ浮かべて飲む、といったこともします。

結局何が言いたいのかわからなくなってきましたが、要は飲んだ人が「美味い」と思っていればそれで良いのです。そのためには失敗も含めていろいろ試して、経験値を積んで欲しいなと思います。基本的には蔵元さんやお店の方が推奨する温度帯があるかと思いますので、まずはそこから始めるべきかとは思いますが、同様にこのお酒はこうすべきだ、というのに乗ってみるのもよし、違うアプローチをするのもよし。家呑みだといろいろ出来ますね。

私はやりませんが、ソーダ等の他の飲料で割っても別に構わないと思います。カクテルや清酒ベースのリキュールもありますし。元の清酒が影も形も無くなるようなのはさすがにお酒が可哀想ですが。ワインを嗜まない私が、赤ワインのカルピス割(赤ワイン:カルピス:水=1:1:4)という”悪魔の飲み物”は大好きなのですけど、ワイン好きの人には怒られるヤツかもしれません…。

(余談) 燗酒のあれこれ - 2

基本的には香りの立つ吟醸酒は冷酒でいただくものですが、世の中には燗酒でも崩れない吟醸酒というのも居るのですよ…。

数年前に日本酒バーで飲んでいたとき、マスターの気まぐれで「十四代 吟撰 吟醸酒」を燗酒(たしか40℃前後)にして、居合わせたお客様でシェアしたことがあります。夏に出荷されるお酒なので製造日付は6月で、飲んだのは翌年1月でしたが、これが想像以上にバランスを保ったまま温かくなっていまして、さすが「十四代」だなと驚きました。まぁこんな貴族の遊びはそうそう出来ませんが、良い体験でした。

燗酒は55℃くらいまでが適温で、それ以上になると味も香りも飛んでしまってただただアルコールの刺激と熱さだけが感じられるとの話ですが、「玉川」のフィリップ・ハーパー杜氏は、自蔵の酒を飲むときに80℃まで上げるという話が…。

生酒でも常温保管で構わない(むしろ熟成させろ)とか、蔵付き酵母で仕込んだ純米酒がアルコール分が22度超えて清酒の範囲を逸脱したとか、普通の酒蔵の”常識”が通用しない酒蔵なので、本当に80℃でも酒質が崩れずに飲めるのではないかと思ってはいますが、先述の通り私が持っている酒燗器は55℃までしか加温出来ないので、やるなら湯煎か…となるとなかなか試せずにいます。

さて、温度に関するアレコレをつらつらと書いてきましたが、このお話はここまで。次のネタまでまたしばらくお待ちください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?