Next Career Lab. #6 -エコフレンドリーな世界で生き残るには,ダイソーの成長戦略,転職に資格は必要?,転職を決意する瞬間 etc

Next Career Lab.(ネクストキャリアーラボ)は「次のキャリアの"一手"を考えるメディア」です。

キャリアを考えるヒントをお届けして、みなさんとキャリアの攻略法について考えていきたいです。

本記事の内容は次の通りです。

1. Biz Update

2. 決算から読み解く業界動向

3. 失敗を語ろう

4. 質問コーナー

5. 今週のオススメ本

6. 雑談&コラム紹介

Next Career Lab. について詳しく知りたい方は⬇︎の記事からどうぞ。

それではいきましょう!

1. Biz Update - 世界は「エコフレンドリー」に向かう -

今週は「カーボンニュートラル」に注目です。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味しています。

いわゆる「脱炭素」に向けた取り組みのことです。

最近、SDGs (Sustainable Development Goals)やESG (Environment Social Governance)という言葉をよく聞くようになりました。

今世界中で、環境への取り組みに本格的に力を入れる動きが急速に進んでいます。

環境を中心に考えることがこれからのスタンダードになります。

2015年にはパリ協定が採択され世界の長期目標として、以下の条項が取り決められました。

世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること(2℃目標)

今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること

そして2050年に向けて、120を超える国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標に向かって進んでいます。

さて、このような世界の動きの中で注目すべきキーワードが3つあります。

・再生可能エネルギー

・EV

・代替食品

「中田敦彦のYoutube大学」で詳しく解説されているのですが、製造業以外でCO2排出量が多い産業として「電力・交通・農業」が挙げられます。

3つのキーワードはこの問題を解決するための新しい方法です。

例えばEV(電気自動車)でいえば、アメリカのTeslaや中国のNioなどがものすごい勢いでEV販売を拡大しています。

また代替食品でいくと、大豆ミートのビヨンド・ミートやオーツミルクを提供するOatlyなど、いずれも欧米、欧州や中国の企業が先行している状況です。

日本の企業も追随することが予想されますが、果たしてこの出遅れをまきかえす企業が現れるのかは少し疑問といえます。

例えば、日本にも世界を代表する自動車メーカーである「TOYOTA」がいてEV競争に参加するかと思われましたが、TOYOTAは電気自動車ではなく「水素」自動車に舵を切っています。

理由の1つには、EVにシフトしたときに産業構造が大きく変わってしまうため、雇用などへの影響が大きいためだと言われています。

今「脱炭素」に向けて社会が大きく変わる転換点に向かっています。

自分が関わっている仕事や企業活動が「エコフレンドリー」なのかどうか、それを考えてみる良い機会かもしれません。

この環境保護の流れは止まることはないでしょう。

つまり今後、環境に配慮しない仕事がなくなっていく未来が予想されるということです。

以上、今週のBiz Updateでした!

2. 決算から読み解く業界動向 - 日本の日常生活を支えるダイソーの成長戦略 -

今週は今や日本の日常の景色となった企業。そうです、「ダイソー」です。

公式HPでは素敵なブランドムービーが公開されています。

ダイソーといえば、日本の100円ショップを代表する企業ですが、最近の企業戦略が興味深いので特集させていただきます。

■ 100円ショップ業界概況

(業界動向 SEARCH.COMより引用)

100円ショップ業界には、ダイソー、セリア、キャンドゥなどのプレイヤーがいますが、その中でダイソーは60%を超える売上シェアを誇ります。

(Strainer より引用)

売上はコロナ禍での需要の高まりもあり、堅調な伸びを見せています。

(公式HP > 数字から見るダイソー より引用)

ダイソーは国内外に店舗を出店しており、国内3,620店舗、海外に関しては24の国と地域に広がり、2,200店舗以上が展開され、グローバルでもダイソーの勢力をどんどん拡大させている状況です。

■ ダイソーのサービス

ダイソーは「100円ショップ」という領域ではすでに確固たるポジションを確立していますが、さらにサービスの拡充を進めています。

それが「ダイソーネットストア」と「Standard Product」です。

ダイソーネットストアは、大量注文やコロナ禍に対応したオンラインショップサービスです。そして、Standard Productは「ちょっといいのが、ずっといい」をテーマに、日用品を少し高品質に変えたものを販売しています。

リアル店舗から、オンラインストアまでカバーし、日用品市場のあらゆるニーズに対応を進めています。

■ ダイソーの戦略

ダイソーネットストアや、Standard Productはどちらも今年に入ってからスタートしたサービスです。

ここからダイソーの今後の成長戦略が見えます。

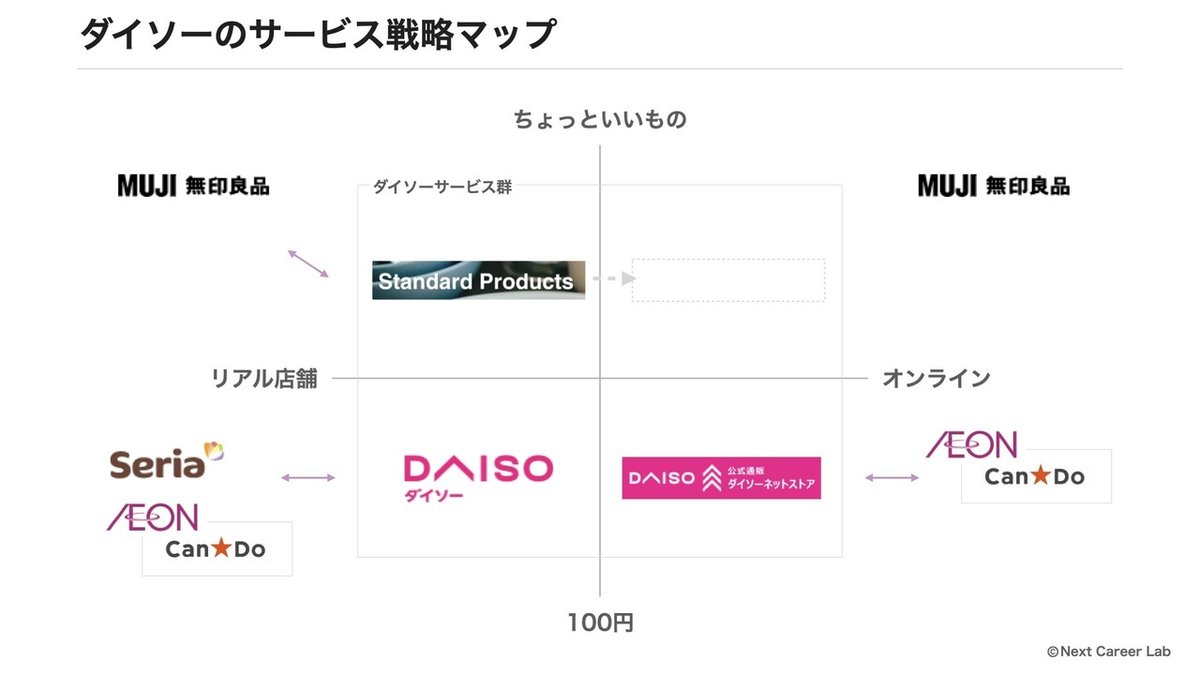

ダイソーのサービスと、競合プレイヤー、そしてサービスの領域分けをするとその理由が見えてきます。

リアル店舗×100円の「ダイソー」を中心に地盤を固め、「Standard Product」では無印良品を意識した"ちょっといいもの"の領域に進出。

そして、いち早くオンラインショップを始めたcan★do(AEON傘下)に対応して、「ダイソーネットストア」をスタートさせました。

今後は、ちょっといいもの領域のオンラインストアも展開されていくはずです。

100円からちょっといいものへ、そしてリアル店舗からオンラインへとサービス領域を拡大して、顧客満足度を高めて売上向上を目指すお手本のような戦略ではないでしょうか。

今後もそれぞれの領域でどんな「ダイソークオリティ」を見せてくれるのか楽しみです。

100円ショップのような「小売」の業界は、市場規模が約62兆円と日本の産業の中でも上位に入る業界です。

それだけに、サービス領域を広げることで大きく売上を上げる可能性も秘めています。しかし、当然たくさんの競合が集まる業界でもあるので、その中でどんな手を打つのか注目です。

個人的には「グローバル」と「EC」がポイントになると見ています。

3. 失敗を語ろう - 転職に資格は必要か? -

今週の「失敗を語ろう」のコーナーは、先週に引き続き"転職活動"に関する話です。

今週は「転職と資格」についてです。

私はこれまで2度転職を経験しています。最初の転職は公務員から民間へので、次がコンサルタントへの転職です。

今回話すのは、1回目の転職での失敗談です。

Next Career Lab.#3でも少し触れたのですが、転職するのに資格は必要だと思いますか?

私の経験上、転職に資格が必要というのは「半分正解で半分不正解」です。

何が言いたいかというと、私は最初の転職(公務員⇨民間)ではある程度資格が役に立ったなと思います。IT領域への転職だったこともあり、以下の資格が役に立ったと実感しています。

・基本情報技術者

・TOEIC

・簿記

まず「基本情報技術者」はITや情報処理の仕組みをする上ではかなり有効だと思います。少し学問的な内容ですが、ITについて体系的な学習できるのは初学者にとってはいいと思います。

そして「TOEIC」。これはTOEICフィルターを持っている会社があるので、スコアを持っていればいるほど選択肢が広がると思った方がいいです。

最後に「簿記」は会計の知識ですが、会社でのポジションが上がるにつれて「ファイナンス」に関する知識は不可欠になるので、どうせなら早いうちに身につけておいた方がいいと思います。

まとめると、転職後の自分のために取ったのが「基本情報技術者」で、転職の可能性を広げてくれたのが「TOEIC」、そして将来的に生きる知識になったのが「簿記」だと思います。

世の中いろんな資格がありますが、自分の職業に本当に必要な資格ってかなり少ないです。

ついつい、転職するための資格取得は時間をかけすぎてしまうことがあります。

ですが結局、一番大切なのは「実務」を経験することです。

その環境に入り込むために、最低限必要は資格はなんだろうと考えて、とにかく環境に飛び込んでしまうことが一番手っ取り早い方法だと、今は感じています。

【今日のポイント】

「資格は最低限」でいい。

資格に時間を費やすよりも、環境に飛び込んで実務を経験することを目指そう。

4. 質問コーナー - 退職を決意する瞬間はいつ? -

今週の質問コーナーはこちらです!

転職や、退職を決意するタイミングは人によってけっこう変わる気がします。

例えば、人間関係に耐えられない時、この会社にいても成長できないと感じた時、またはプライベートな事情で会社を辞めなければいけない時など、人によって転職を決意するタイミングっていろいろありますよね。

私の場合、"最初の転職を決意したこと"がキャリアをつくる上で大きかったなと感じますが、転職を決意した理由は「将来的になりたい姿がなかった」からです。

職場の上司を見れば、自分がその会社に勤め続けた果てになる姿や、将来の働き方がわかります。

それを考えた時に、自分がなりたい姿や働き方が見つけられなかったら転職を考えるべき、というのが持論です。

運命の職場に出会って一生を添い遂げることができれば、それは一番良い形かもしれません。

しかし、そんなにうまくいくことは「稀」です。

特に今の時代は外部環境がとてつもないスピードで変わります。

一番美味しいポジションを常に狙っていく、というのが個人的なキャリア戦略の中で、同じ場所に留まり続けるのは難しいと思っています。

とはいえ、転職や退職を決意するのはなかなか難しい判断だと思うので、自分なりの基準をつくることがブレないキャリアを実現できるのではないでしょうか。

5. 今週のオススメ本 - AIvs教科書が読めない子どもたち -

今週紹介する本は、国立情報学研究所教授であり、同社会共有知研究センター長も兼ねる新井紀子著作の「AIvs教科書が読めない子どもたち」です。

「AI - Artificial Interigent」は今となっては世の中のビジネスにかなり一般的に活用され始めていて、今後もさらに発展が見込まれている領域です。

そして、まことしやかに語られているのは、将来的に人間の仕事をAIが肩代わりして、人間にはやることがなくなるというストーリーです。

しかし、この本の冒頭で以下のメッセージが語られています。

曰く、「AIが神になる」、「AIが人類を滅ぼす」、「シンギャラリティが到来する」-。そんな扇情的なタイトルを目にするたびに、私は突っ込みを入れています。

「AIが神になる」-なりません。「AIが人類を滅ぼす?」-滅しません。「新ギャラリティが到来する?」-到来しません。

『はじめに- 私の未来予想図』より引用

この本では、明確にAIが人間にとって代わること否定しています。(少なくとも今の現役世代の目が黒いうちは、という条件付きです)

「AI」によって世界が乗っ取られてしまう未来が来ることはない、と断言している根拠はなんなのでしょうか。

それは、数学者なら誰にでもわかるはずのことです。

AIはコンピューターであり、コンピューターは計算機であり、計算機は計算しかできない。それを知っていれば、ロボットが人間の仕事をすべて引き受けてくれたり、人工知能が意思を持ち、自己生存のために人類を攻撃したりするといった考えが、妄想に過ぎないことは明らかです。

『はじめに- 私の未来予想図』より引用

つまり、コンピューターには限界がある、というのがこの本の肝になっています。

どれだけコンピューターの性能が上がって計算が速くなろうが、計算するための「情報」がなければ計算することができません。

例えば、私たちの感情は論理(ロジック)で説明できるほど正確に解明されていません。

簡単にいえば、ロボットに人間のように怒らせたり、人を好きにさせたりすることは現時点ではできないということです。

このように、原理や法則的なつながりが明らかになっていない領域において、AIが人間を超えることはないと断言できます。AIに与える情報がそもそもないからです。

しかし、AIが得意な領域があるのも事実です。

例えば繰り返しの作業や、ロジックで表現できる仕事です。

そして世の中の仕事の「約50%」はAIによって代替可能だと言われています。

ここで勘がいい人なら気づいたかもしれませんが、代替される仕事をやっている人はどうなるんだと疑問に思ったかもしれません。

実はAIが世界中に広がる1番の問題はここです。

AIによって、新しい仕事が始まることも確かです。人間にしかできない高付加価値な仕事に人間は専念する、なんてことも言われています。

しかし、実態は違います。

AI楽観論者が言うように、多くの仕事がAIに代替されても、AIが代替できない新たな仕事が生まれる可能性はあります。しかし、たとえ新たな仕事が生まれたとしても、その仕事がAIで仕事を失った勤労者の新たな仕事になるとは限りません。

現代の労働力の質がAIのそれと似ているということは、AIでは対処できない新しい仕事は、多くの人間にとっても苦手な仕事である可能性が高いということを意味するからです。

『はじめに- 私の未来予想図』より引用

何が言いたいかというと、AIが苦手な分野と人間が苦手な分野が同じになってきている、ということです。

それがタイトルにある「教科書が読めない子どもたち」です。

ここから先は実際に本を読んでみていただけると良いかと思います。

AIの行く末を知りたい人は必読の本です!

6. 雑談&コラム紹介 - Apple Watchが欲しいのです -

最後は雑談のコーナー!

今週もリアルな雑談です!笑 タイトルにあるように「Apple Watch」が欲しくて買おうか悩んでるという話です。

勝手にしろ!なんてツッコミが飛んできそうですが、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。

現行モデルだと3つのタイプから選ぶことになるみたいですね。

① Apple Watch Series 3

② Apple Watch SE

③ Apple Watch Series 7

細かい機能の違いはもちろんありますが、1番の違いはやはり「画面の大きさ」でしょうか。

買おうかどうかの悩みもあるのですが、いざ買うとなったらシリーズを選んで、デザインを選んでとけっこうなハードルがあります...

どうして買おうと思っているかは、今もスマートウォッチ(XiaomiのMiスマートバンド)を使っていて、便利だと感じるシーンが多いからです。

主に使っているのは以下のような機能です。

① 睡眠時間記録

② ワークアウト記録(時間・距離)

③ ストップウォッチ

④ タイマー

⑤ 天気予報

⑥ メッセージ通知(Line、Gmail、News)

特に、「睡眠時間記録」や「ワークアウト記録」は自分の体調を管理するのに便利ですし、「メッセージ通知」はいちいち携帯をポケットから出す手間がなくなるので重宝しています。

「健康」と「生産性」の向上のために使っている感じです。

Apple Watchもその辺の機能はかなり充実していますし、特にヘルスケア領域は特に力を入れているところでもあるので間違いないと思うのです。

ただ値段が値段なので、どうしたものか悩んでいるところです。笑

Apple Watchは絶対買った方がいい!という方がいれば、ぜひ推しポイントを教えていただけると嬉しいです!

7. 終わりに

今週もここまで読んでいただき、本当にありがとうございました!

さらに良い情報をお届けできるように、コメントなど頂けましたら次回作も気合が入ります。

Twitterでも少しずつ発信しているので、気軽にフォローお待ちしております!

NEXT CAREER LAB(ネクストキャリアーラボ)はじめます。

— masa|Next Career Lab. (@masa_cons) September 19, 2021

ニュースレター的なマガジンで、毎週日曜日18時に更新予定です!キャリアについて考える"きっかけ"を提供していきます。#NextCareerLab で記事が見れます。

詳細を知りたい方は⬇︎の記事からどうぞ。https://t.co/1dUJNsrEo5

それではまた来週。

寒くなってきたので体調に気をつけて、今週も良い1週間を!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?