ブロックチェーンの基礎(5回目) 公開鍵暗号方式 後編

こんにちは。

このブログでは、ブロックチェーン関連を中心としたテック系の情報の紹介をしております。

今回はブロックチェーンの基礎5回目の後編ということで。

前回(こちら)に引き続き、公開鍵暗号化方式の続きのお話しです。

実際にブロックチェーンに仮想通貨(暗号資産)の取引記録が登録される際、どの様に公開鍵暗号化方式が使われているのかについて説明していきます。

ブロックチェーンへの取引記録の登録

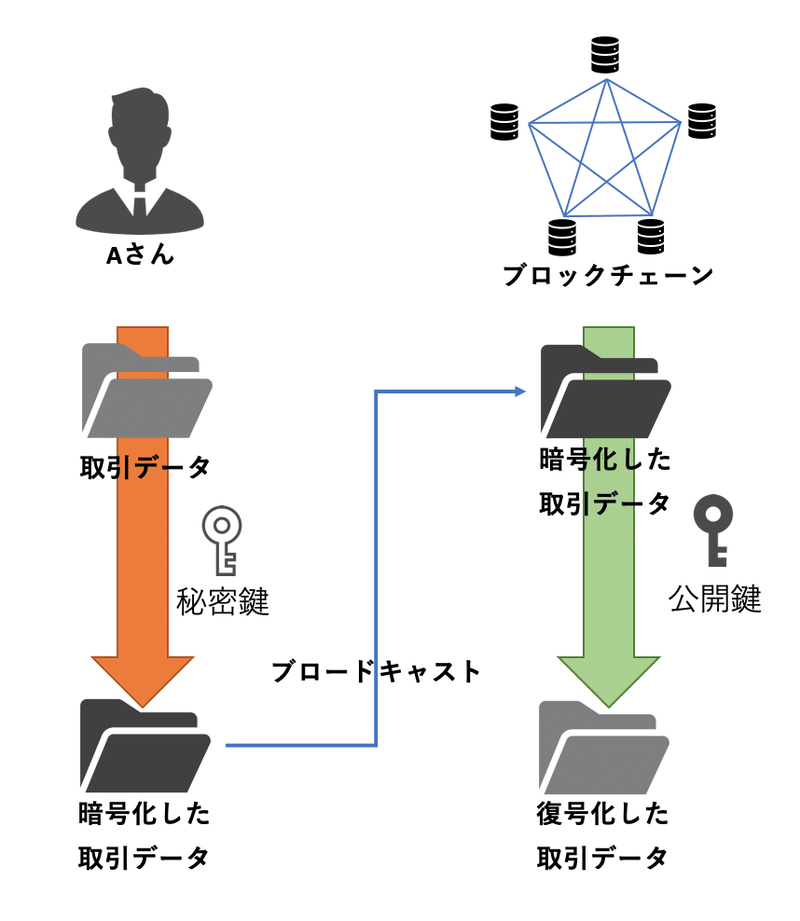

Aさんが、Bさんに送金した取引記録をブロックチェーンに記録しようとします。

まず、Aさんは送金記録を自分の秘密鍵を使って暗号化します。

そして暗号化した取引記録をブロックに書き込んでもらうためにブロックチェーンに送信します。

これを「ブロードキャスト」と呼びます。

この時、ブロードキャストされた取引記録は、Aさんの公開鍵で復号化(暗号の解除)をすることができます。

Aさんの公開鍵で復号できるということは、つまりAさんの秘密鍵で暗号化された、Aさんが送信したと証明できる取引記録である、と言い換えることができます。

こうしてブロックチェーンはブロードキャストされた取引記録が、Aさんから送信された正しい取引記録であると確認して、ブロックに記録することができるのです。

デジタル署名

この様に、自分が送信した取引記録を公開鍵暗号化方式を使って、確実に自分が送信したデータだと証明する方法を「デジタル署名」と呼びます。

ブロックチェーンでは、この公開鍵暗号化方式を使ったデジタル署名を使って、ブロックに不正な取引情報が記録されないようにしているのです。

また、公開鍵暗号化方式においてはこの「秘密鍵」が文字通り自分のデータを守る大事な鍵の役割をしています。

逆に言うと、秘密鍵が盗まれてしまうと他人が自分になりすまして、不正な取引記録をブロックチェーンに記録する、ということも可能になってしまいます。

いったんブロックチェーンに取引情報が記録されてしまうと取り消すことはできませんので、仮想通貨(暗号資産)を持つ人はこの鍵の管理をしっかり行うことが重要になります。

前回に引き続いて、公開鍵暗号化方式によるデジタル署名のお話しをしてきました。

このように、ブロックチェーンは前後のブロックの繋がり(こちら)や、デジタル署名の技術を使って、不正なデータの登録や、記録したデータの改ざんを防止しています。

例えばビットコインは2009年から既に10年ほど運用されていますが、このブロックチェーンの基本的なセキュリティにより、ユーザーの仮想通貨が守られ続けています。

とは言え、ブロックチェーンが完璧というわけではなく、実際にビットコイン以外の仮想通貨で流出事件は発生していますので、課題は色々とあります。

今後はブロックチェーンが抱える問題点についてもここでお話ししていこうと思います。

おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?