シェアリングエコノミーの活用

おはようございます☀️

今日はシェアリングエコノミーの活用について。

今、色々な変化に対応しようと頑張っている人は少しだけ参考になるかもねwww

自分も最近実際にこんなことも出来るのか?って思ったシェアリングエコノミー手法。

簡単にシェアリングエコノミーのおさらい。

シャエアリングエコノミーとは、

物・サービス・場所などを、多くの人と共有・交換して利用する社会的な仕組み。

シェアできる代表的なものとしては、

シェア×空間 →レンタルオフィースなど

シェア×モノ →メルカリなど

シェア×移動 →UBERなど

シェア×お金 →クラウドファンディングなど

シェア×スキル→クラウドワークスなど

シェア×○○みたいなことがシェアリングエコノミー(共有経済)

自分が持っているモノを貸す、渡す、託すということだけど、少し前までは個人と個人、企業と個人を繋ぐプラットフォームを作った方がいいと思っていた。

そもそも仕組みを作らなければ、大きな経済は動かせないと勘違い。

例えば、

Uber eatsはお店(企業)と個人を繋ぐサービス

メルカリは個人と個人を繋ぐサービス

クラウドワークスは企業と個人、個人と個人を繋ぐサービス

そう、上記はオンライン上で需要と供給をマッチングさせる仕組みを作ったってこと。

マッチング!?

このシェアリングエコノミーはオンライン上だけではなくオフライン上でもできる。

ポイントは共有経済!

困っている部分をそれぞれが補うことも共有経済。

最近はお店の閉店で行き場を失った接客技術を持っているスタッフを優秀なスタッフを必要とする人で不足のお店に派遣するという流れができている。

固定費を削る方法は人件費が手っ取り早いけど、資産を作り出すのも人の力!

優秀な人材は宝だよってこと。

それを企業内で囲ってしまうから、その人のパフォーマンスを発揮できないことだってある。

宝持ち腐れって本当に勿体ない。

自分は普段からチャラついた格好だから初対面の人は大体びっくりするけど一応商社マンwww

職業柄、色んな企業と仕事をすることが多く、色んな人とも当然関わる。

そうすると、それぞれの企業の強みや弱み、ここを補充したらいいのになって思うことを用意するのが主な仕事。

そんな仕事をしていると、厳しい環境下でも伸びてる企業は独特の企業文化と優秀な人材が確実にいる。

そして伸びる企業は明確に強みがある

逆に経営者層の考え方が固執し、優秀な人材を潰す企業もよく見かける。

これが、結構多い。。。

今回コロナの影響で特にオフライン上をメインにしている企業は大打撃!

大きな方向転換や、新しいチャレンジへの模索に対しては積極的に動くしかない状況。

そんな中、自前で新しいことをやろうと思っても画期的なアイディアは早々浮かばないし、誰かが既にやっていて先行者利益は得られない。。

こんな時だからこそできる戦略を考える。

例えば、業界のしがらみを無くすとか。

今回多くの企業が抱えたのは在庫問題。

これまでの在庫の考え方はオンラインとオフラインを分けて考えてた。

簡単にはお店で売れないならネットで売ればいいという考え方。

それが一般的な常識。

そもそもオンラインのみ強化するのが正解か?ってこと。

お店は絶対に0になることはないし、各企業は固定費を減らす為には発注量を減らして在庫自体を減らすことにしか目がいっていない。

そうコレってどう考えてもチャンス。

だったら企業の隔たりを無視して在庫を共有財産としてシェアしつつ、相乗効果を得られる仕組みを作れば、無駄な在庫は必要ない。

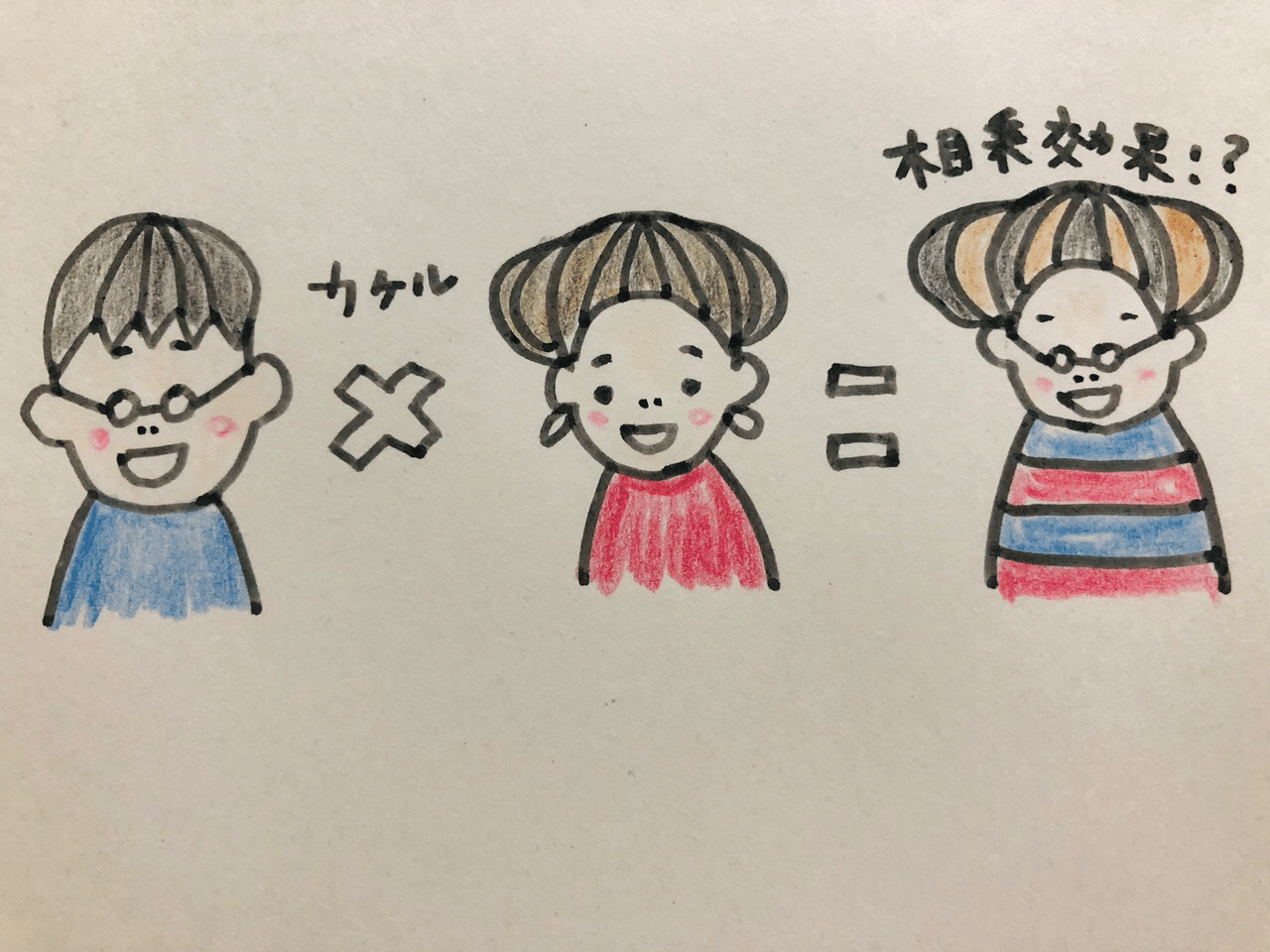

そこでポイントなのは、企業×企業を組ませる場合、明確に双方にメリットになるように設計すること。

企業の強みを掛け合わせること。

まさに、企業の強みをマッチングさせる。

例えば、

若年層向けの企画販売力、WEBを使った販売促進が強い会社と、拘った商品を扱って接客を大切に商品を実店舗で商品を販売する強みがある会社。

扱っているアイテムは大枠では同じでも、狙っている客層も販売チャネルも違う。

ただ、同じような価格帯で似たようなテイストの商品を販売している。

だったら、その交わりのない2社の強みを活かせばいいだけ。

共同開発という名で企画を共有させ在庫をシェアする。

同じ商品でも宣伝する客層が異なれば、既存売上を食いつぶすことはない。

さらに2社まとめて発注を取れれば安く商品を調達できるし、コレまで1社で多く発注していたのが減らすことも出来る。

利益を確保しつつ、双方の企業価値の良い部分だけを掛け合わせ新しい仕組みをつくる。

双方異なる強み、そして異なる弱み。

まずは弱みの部分を補える強みを持つ会社の特徴を分析し、強みをもっている会社にも現在持っていない武器を持つチャンスを与える場を作る。

アイディアは0から1ではなく、もともとある1を掛け合わせた方が早い。

そして、1×1の答えは必ずしも1ではない。

お互いの企業間の強みを掛け合わせることで

化学変化し1×1→10になったりすることがある。

それがビジネスの醍醐味???

アイディアが浮かばない時は、0→1ではなく、

1×1をまず考えた方が早いかもね。

ここでいう1とは強み。

人材でも技術でも企業でも。

強みと強みを共有することは、新たな仕組みになる。

勿論、共有することは企業も人も不信感や不安が発生する。

それを受け止めた上で、不信感や不安を凌駕するだけのメリットを設計したらいいだけ。

そう思うと結構簡単でしょwww

ちなみに、自分には飛び抜けた強みも深い知識の技術も一切ない。

自分1人では何も出来ない。

だったら、人のふんどしで戦うことを決めた。

企業と企業を繋ぐことで新たな流れを作る。

新たな流れは当然失敗の方が多い。

でも、明確な強みがないなら借りるしかない。

そう、これぞまさしく

シェアリングエコノミーwww

コロナのお陰で企業はなりふり構わず生き残る為に動く。

ただ、闇雲に自分の少ない手駒から強引に動いても良い結果は得られない。

だったら、借りればいい。

重要なのは、ただ借りるだけだと相手にカモにされる。

何かを借りるなら、借りる相手に相乗効果を出させる設計が大前提!

これが理解できているか?できていないか?で大きく変わるよ。

頑張ろう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?