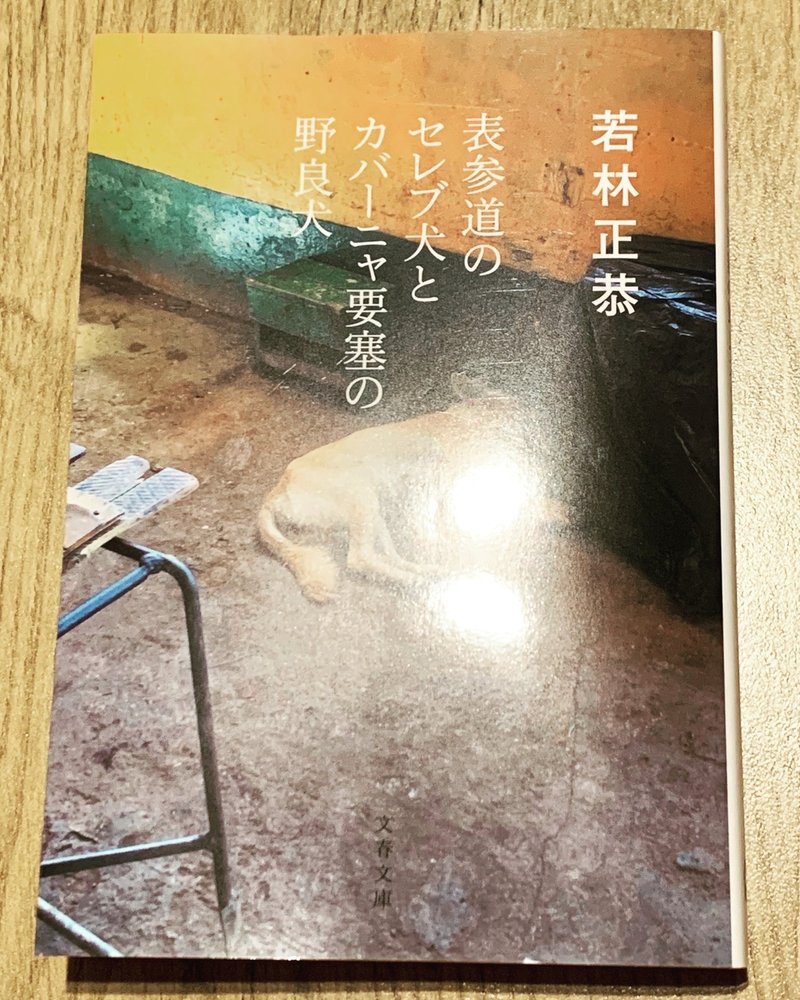

『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』(文庫版)にコロサレル!

若林正恭の書く文章が好きだ。

内容とか本人の想いにももちろん感銘を受けるのだが、それとは別の所で文章が自分の身体に馴染んでいくのを感じる。

本には内容とか本人の想いには共感できても文章が自分に馴染まないものがあるし、内容とか本人の想いには共感できなくても文章が自分に馴染むものもある。

そしてその両方に出会える事はとても貴重である。

今回はそんな若林正恭の紀行文『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』の文庫版が発売されたので、それについて書きたいと思います。

※感想というよりはほぼ独白になってしまいましたが、それでも本の内容には触れています。ネタバレ嫌な方はご注意ください!

あらすじ。

第3回斎藤茂太賞受賞。

選考委員の椎名誠氏に「新しい旅文学の誕生」と絶賛された名作紀行文。

飛行機の空席は残り1席。芸人として多忙を極める著者は、5日間の夏休み、何かに背中を押されるように一人キューバへと旅立った。クラシックカーの排ガス、革命、ヘミングウェイ、青いカリブ海…「日本と逆のシステム」の国の風景と、そこに生きる人々との交流に心ほぐされた頃、隠された旅の目的が明らかに。

ー文藝春秋HPより抜粋

「人間が作ったシステムの、一枠組みの中」での悩み。

彼がキューバに行こうと思うようになったきっかけ。

若くて売れていない貧乏な時代、昔の同級生に誘われて行った同窓会。

資本主義に身を固めた同級生たちとのズレに戸惑った。

そして時は過ぎ、彼はたくさんテレビやメディアに出て“売れた”状態の中でもう一度同級生たちに会った。

何も変わらなかった。

彼は気づく。

自分がずっと悩んできた事や劣等感や焦燥感は宇宙や自然ようなものが起因していると思っていたが違かった。

それは「人間が作ったシステムの、一枠組みの中」で起きている事だった。

そこで彼は飛び上がって喜んだ。

自分が抱えている問題は宇宙や自然みたいな絶対的な存在なんかじゃなくて、たかだか人間が作り出したモノなんだ。

抗えるんだ。

それなら無意識的に自分やこの国に染み付いている資本主義や新自由主義みたいな世界から外れた場所を見てみたい。

ここで資本主義とか新自由主義みたいな事について話すつもりはない。

それがポジティブなモノなのか、ネガティブなモノなのか、正直私にはわからない。

でも一つだけここで言えることがあるとすれば、システムはシステムでしかないということ。

システムの中にいればそのシステムに順応していく。

システムの外に行かないとわからないこともある。

そして彼はキューバに旅立った。

父親と媒介者としての自分。

かくしてキューバに旅立った彼は、彼に染み付いた世界とは全く別の世界を目の当たりにする。

そこらへんのカルチャーショック体験に関しては本を読んで頂きたいのだが、彼はキューバに行き現地ガイドや現地の日本人などナビゲートしてくれる人と一緒に行動するのだが、基本的には一人旅である。

その中で何か独り言や自分の中で反芻するような言葉がたびたび登場し、ラストにかけてそれがどんどん多くなっていく。

これに対して途中からだいぶ違和感を感じるようになるのだが、ラストにこの違和感の正体が明かされる。

実はキューバに行きたいと言っていたのは彼の亡くなった父親であり、彼は父親と会話していたのだ。

そう、彼は自分というフィルターを通して亡くなった父親にキューバという景色を見せていた。

……別にスピリチュアルな話ではありません。

いや、彼の心象風景の話だからある意味でスピリチュアルなのかもしれない。

「私は、私だけに見える世界をみんなに見せるための機械だ。」

『カメラを持った男』で有名な旧ソ連の映画監督ジガ・ヴェルトフの言葉。

人間は常に“媒介”としての側面を持っている。

媒介としての自分てなんだろう?

人生は自分のためにある。

それは当たり前だ。

でも自分だけじゃ人間は生きていけない。

誰かと関わって私自身は形成されている。

家族、パートナー、友人、同級生、先輩、上司、部下、SNSの顔も知らないフォロワー、通勤電車でいつも隣の人、帰り道のコンビニの店員さん…こんな時代でも一人では生きていけない。

だから私は自分を媒介としてみんなが見たいモノを見せるんだ。

若林正恭が父親が見たかったキューバを見せてあげたように。

それが多分私がこのnoteをやっている意味。

そんなことをキューバから続くモンゴルへの旅の文章を読みながら考えていた。

「清く貧しく生きる」ということ。

日本三代随筆の一つ『方丈記』に「清貧」という言葉が出てくる。

最近日本のテレビドラマでもこの言葉が扱われているのを目にした。

「清く貧しく生きる。」

晩年、他人に縛られることなく山中で自給自足の生活をしていた方丈記の作者である鴨長明の哲学。

現代の日本の教育現場で「清く貧しく生きよ!」と言われる事はほとんどないと思う。

どちらかというと「清く正しく生きよ!」かな?

この正しく生きるというのは案外簡単だ。

法秩序の下で数多いる他人と同じく和を乱さぬように生きていけばよい。

では(物質的に)貧しく生きるのは?

貧しく生きるのだって簡単だと思うかもしれない。

「生まれた時から貧しいわ!」とある人は言うかもしれない。

しかしこれには注釈が必要だ。

正確には清く“他に縛られることなく”貧しく生きよ。である。

これは等価交換の物語。

物質的な豊かさを捨てて、他から介入されることを防ぐ代わりに、貧しさを受け入れるのだ。

しかし物質的な貧しさが精神的な貧さに結びつくとは限らない。

本の中に出て来るキューバの人々を振り返ってみると、

「どうやらライターの修理屋さんのようだった。物が少ないキューバでは、こうして古い物を何度も修理して使うらしい。」

「財政が厳しくて、ごみがあまり収集されないらしい。(中略)そう考えると、東京は歩いていて臭いと感じることがあまりない。あまりにも臭くないと、少し臭いだけで人は騒ぎ立てるようになるのかもしれない。」

「上半身裸のキューバ人の子供が台車に乗って坂道を猛スピードで下っている。坂の終わりに停めてある車のドアを勢いよく激突すると、車の防犯ブザーがけたたましく鳴り響く。それを聞いて子供たちは爆笑している。」

そしてカバーニャ要塞にいた野良犬は、

「観光客に取り入って餌をもらっている。そして少し汚れている。だけれども、自由だ。誰かに飼い慣らされるより自由と貧しさを選んでいた。」

そうか“カバーニャ要塞の野良犬”は“鴨長明”だったんだ。

あとがきで彼は自粛期間中の銀座の街並みを見て、

「キューバに似ている」「ドキドキした」

と書いていた。

私も同じ時に感じた同じような感覚。

キューバにいた時の彼の言葉を借りるなら、

「ざまあみろ」だ。

別に誰かが不幸になってほしいわけじゃない。

銀座という街に悪意があるわけでもない。

ただそれはシンボルだった。

自由とか物質的な豊かさを選んだ先進国や日本や人間や自分に対する、

「ざまあみろ」だ。

矮小な自分にできる精一杯の抵抗の、

「ざまあみろ」だ。

ちなみに若林正恭という人間がキューバで吐いた「ざまあみろ」がこの時の私と同じ気持ちなのかは全くもってわからない。

本にコロサレル!

ニシダ

頂いたサポートはこのnoteとは全く関係ないことに使わせて頂きます。でもエンタメのためになることに。