その2: バスケットボールは4次元

まず前回のブログを読んでない方は良かったら読んでください。

たぶん、読まれた方がより話がスッと入ってくると思います。

イメージ的な話だけどバスケは4次元だと思っていて、

— マーク #8 #24 (@marknbafan) December 4, 2018

・スペーシング(上から見たコート)

・バーチカルスペーシング(高さの概念)

・奥行き(ゴールまでの距離)

の3次元に加えて

・時間(ショットクロックの概念)

で形成されてるのかなと

約4年半前に、こんなツイートをしていました。

今日はこの考えを、詳しく話したいと思います。

みなさんは「2D」や「3D」という表現を聞いたことがあると思います。

この「D」とは何を意味するのか?

Dimension=次元を意味します。まず1次元目と2次元目の話をすると、

1次元目=横

2次元目=縦

となります。

紙に描いた絵は、2次元になります。奥行きが無いので。

画面で観る映像も2次元です。映像そのものは3次元(映像そのものは奥行きがあるが、物体的に奥行きがあるわけではない)です。

3次元目は「奥行き」となります。

奥行きがあるものは我々が認識する「物体」となります。

様々な説がありますが、今我々が今住んでる世界は、

可視化すると3次元です。

この話、バスケと何の関係があるのか?

実際に関係はありません。笑

しかし…

バスケにも、3つの次元+1が存在すると僕は考えるのです。

今回はこれについて、お話しようと思います。

*注 ここからは物理学的観点からは完全に離れ、「バスケにおいての次元」の話になります。

では最初の次元、1次元目です。

バスケの1次元目:横の概念

横の概念とは、頭上から見たコートになります。

頭上から見た場合の選手の動きや、選手同士の距離感です。

一般的にいう「スペーシング」は、この事です。

シュートが上手い選手が3P外に立っていると、ディフェンスはマークしないといけないために引き付けられます。この現象により、選手同士の距離が増伸びます。これがいわゆるGravity(重力)です。ステフ・カリーはNBAで最も重力を持つ選手だと言われています。彼のシュート力のおかげで、周りの選手がフリーでシュートを打ったり、レイアップに行くことが出来ます。2021ー22シーズンの優勝はカリーの重力によってもたらした優勝と言っても過言ではありません。スペーシングは重力なしでは効果がありません。

そして横のスペーシングは、有効に使えば武器になります。

例が、ヒューストン・ロケッツです。

数年前、ロケッツはエリッグ・ゴードンとライアン・アンダーソンという3Pが非常に得意な選手をウィングのハーフライン近くまで広げて立たせました。

彼らが遠くに立つ事によってシュートを打つだけではなく、彼らの3Pを阻止しなくてはならないディフェンスも外に立たないといけないので、ハーデンが攻める広大な空間ができました。

これはロケッツのハーフコートオフェンス時の写真ですが、ロケッツの4番(○印の選手)はサイドラインのギリギリに立っています。彼も3Pが得意な選手です。

これは意図的です。

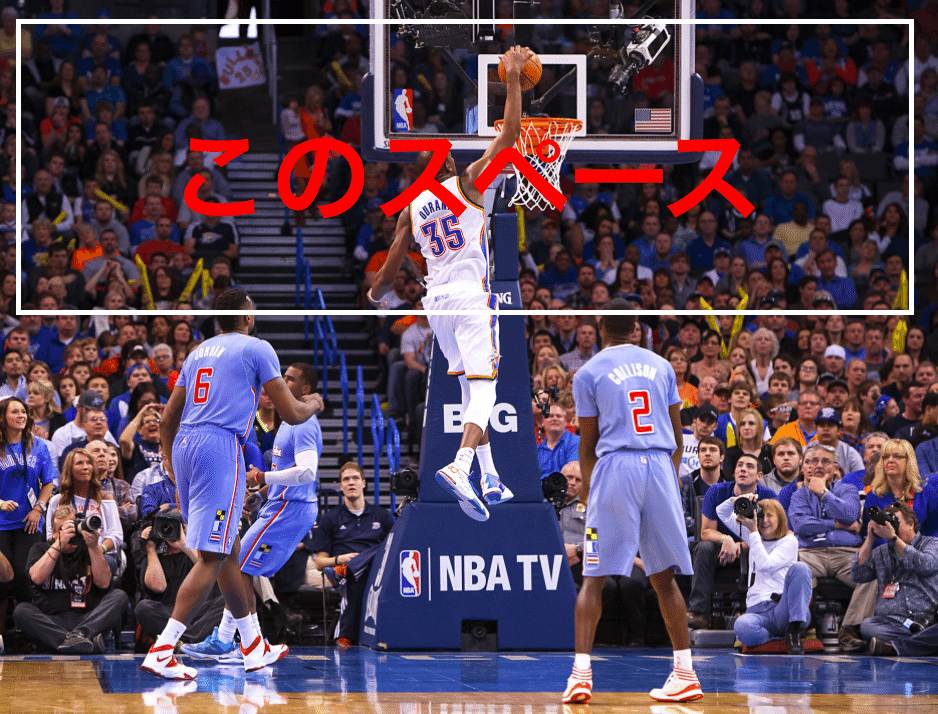

ここに立つことによって、ボールマンのウェストブルックが攻めやすいスペーシングが発生しています。

横のスペーシングは、空間を広げる効果があります。

バスケの2次元目:縦(高さ)の概念

縦の概念は「高さ」になります。

先日のブログでもお話しましたが、バスケットボールのゴールは3m5cmと高い場所にあります。得点するためには、ボールを持つ自分の手かボールそのものが3m5cm+ボールの高さに達しないといけません。

バスケにおいての「高さ」は、複数の要素で構成されていると考えます。

1)選手の高さ

身長や、スタンディングリーチ、ジャンプした時の最高到達点になります。

これはシュートブロック、パスカット、リバウンドなどに有効になります。

2)動くボールの高さ

パスの高さです。正確なアシストを演出するには、十分な高さのパスが必要になります。特にアリウープは高さが命です。

この図のように、縦のスペース(空間)を争うことになります。

「縦の概念」は「横の概念」と違い、空間を広げるものではなく、制する(制圧する)ものになります。高さという陣地を取り合うイメージです。

僕はタイムアウトで監督がセットプレーをホワイトボードで説明する時、どうしても横の概念しか説明できて無いのが気になります。特にアリウープのセットであれば、必要なパスの高さを説明し、ディフェンスの高さを脅威として警戒することが必要です。

つまり、

縦のスペーシングが上手くいってる例は、アリウープフィニッシャーです。

ボールをゴール付近にタイミングよくパスすれば、それをリング付近の位置でキャッチしてそのまま得点できる。これを続けると相手チームに対して「高さの脅威」が生まれます。

「高さの脅威」+「横のスペース」があれば、楽にオフェンスを遂行できるはずです。

バスケの3次元目:奥行き(ゴールからの距離)の概念

3次元目の奥行きはバスケの場合、ボールとゴールの距離になります。

シュートで確率が圧倒的に高いのは、ダンクです。

何故ならとても簡単な話で、ゴールへの距離が一番短いからです。

そしてレイアップ、2P、ロング2、3P、ロング3、ハーフコートと平均値的に言えば距離が遠ざかるほど確率が減ります。

なので、簡単に考えればダンクあるいはレイアップを毎回狙うのがベストだという考えに達するでしょう。

しかし前回のブログでも説明しましたが、ディフェンスはシュートが打たれた後に邪魔できません。サッカーやアイスホッケーなどでは、ロングシュートはミドルシュートよりコースが限定され障害物が多い。

バスケの場合オフェンスはシュートを打ったら邪魔できないので勝ちです。

ディフェンスは、シュート後は軌道をぼーっと眺めるか、シュートが入るか入らないか決定した後の動作(リバウンド)の準備をするしかありません。

つまり、奥行きの深い場所からシュートを正確に打つことは(邪魔されないので)とても重要なのです。

そしてその一番の理由は、遠い方が得点が多いからです。(2点vs3点)

遠いシュートの方が得点が多い、この時点で奥行きの概念がとても重要なのが理解してもらえると思います。

そして、最初にバスケに3次元+1あると言いましたが…

さきほどのツイートの通り、

4次元目は「時間」です。

バスケの4次元目:時間の概念

前回のブログで話しましたが、バスケットボールにはショットクロックというオフェンスを完結しなければいけないタイムリミットが存在します。このタイムリミットは絶対に無視できません。

何故ならば、時間切れするとオフェンスが無駄になり相手ボールになるからです。

ショットクロックの概念には興味深い要素がいくつかあると考えました。

1)24秒の中であればいつシュートを打ってもいい

残り20秒で打ってもいいし残り2秒で打ってもいい。

いつ打っても、シュートの価値(得点数)は一緒です。

2)24秒の中で、一回しか打ってはならない

1回のオフェンスを1回のショットクロックと考えるなら、シュートを打つ(リングに当てる)チャンスは一回です。24秒以内に何度も打っても良いわけではない。つまり、早く打つことに価値があるわけではありません。逆に言うと、遅く打つことにも価値はありません。

3)3秒以内のシュートは不利な場合が多い

もちろん良いシュートをクリエイトすることは可能ですが、時間ギリギリだとディフェンスが守りやすくなるのでアドバンテージが生じます。つまり、シュートの質が3秒以内だと落ちます。

みなさんがピックアップなどでバスケしてて、速攻から思い切って3Pを打った時に

「そのシュート早いよ!」と注意されたことないですか?

草バスケでよく聞く掛け声です。

僕は、シュートを評する時に早いか遅いかは全く関係ないと考えています。

良いシュートは、ショットクロック残り何秒でも良いシュートなのです。

オフェンス側のチームは24秒という時間軸の中で、良いシュートを探さなくてはなりません。

24秒vsシュート=4時限目の時間の概念…という意味です。

図にすると、こんな感じです。あとは、そのシュートが良いシュートかどうかです。AとBは時間軸ではシュートの価値が変わりません。価値が変わるのは、別の要素なのです。

では良いシュートとは何なのか?

これは今後、詳しく話していきます。

バスケットボールというスポーツは、この4つの次元の中で選手たちが無意識にプレーしています。

4つの次元をうまく認識・コントロールし、自分の味方につけるようにすれば、ゲームに勝利するチャンスが増えるのではと感じています。

それを考えることが、僕は重要だと信じています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

僕のバスケの話はまだまだ続きます。

また次のブログをお楽しみに。

Mark Kaijima

Instagram: @coachmarkjapan

Twitter: @mark_breakdown

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?