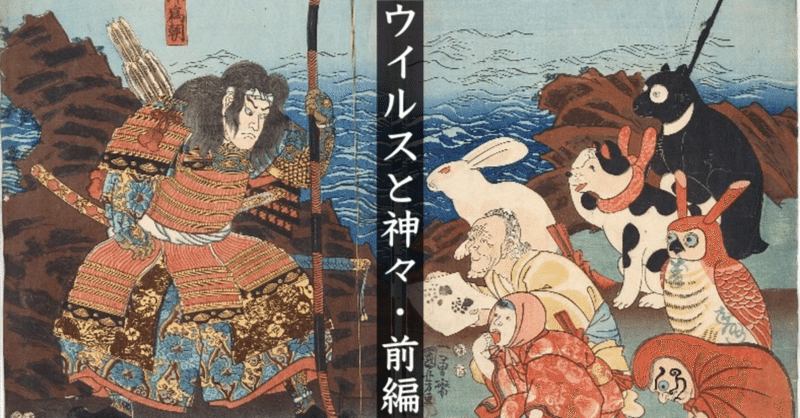

ウイルスと神々(前編)〜「疱瘡神」とは? 〜 江戸時代の人々はウイルスにいかに向き合ったのか

2020年4月20日『AGLA』公開記事

WHO(世界保健機構)が新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックを表明してから、すでに1ヶ月以上が経過しました。

ワクチンの開発に1年半から2年が必要とされており、京都大学・iPS研究所の山中伸弥教授も「最低1年は我慢しないといけない」と発言されるなど、新型コロナと人類の闘いは長期戦になることが予想されます。

全世界で5億人が感染し、その1割に及ぶ5千万人が死亡したといわれるスペインかぜも、収束には約2年(1918〜1920年)の歳月を要しています。

人類の歴史は、ペスト、コレラ、腸チフス、天然痘など、ウイルスや細菌との闘いの歴史でもあります。そうした闘いの歴史は、すなわち医学の発展や、そこに暮らす人々の意識の変革にも多大な影響を与えるものです。

今回の、新型コロナ以前と、以降で、どのように世界中の人々の精神性が目覚め、意識が変わるのか、私たち一人一人に問われているようにも感じられます。

江戸で流行した「疱瘡」「麻疹」

日本におけるスペインかぜの感染者数は、2380万人にのぼると推計されています。当時の人口は5500万人ですから、有に人口の半数は罹患したことになります。死亡者も累計で38万人に及びました。

スペインかぜ大流行時の日本は、大正期にあたりますが、それよりもっと以前の日本では、ウイルスや細菌の流行にどのように対処して来たのでしょうか。

江戸時代に流行していた疫病の最たるものは「疱瘡(ほうそう)」や「麻疹(ましん)」でした。

「疱瘡」とは「天然痘ウイルス」のことです。日本には中国・朝鮮半島から、渡来人の流入が活発になってきた6世紀半ば頃に入って来たと考えられています。非常に強い感染力を持ち、全身に嚢胞(のうほう)が生じます。

一方の麻疹は、いわゆる「はしか」のことを指します。「麻疹ウイルス」による急性熱性発疹性感染症です。こちらも強い感染力があり、全身に発疹が生じます。

どちらも接触感染や、飛沫感染により感染しますが、麻疹は空気感染します。

とくに疱瘡は、「あばた」といわれる嚢胞の瘢痕(はんこん)が残ってしまうため、「見目定め(見た目を悪くしてしまう)」の病として、恐れ、忌み嫌われていました。

疱瘡が入って来た当時の日本では、この正体不明の疫病を、仏教という外来宗教の日本での布教に怒った日本古来の神々の神罰だととらえる向きもあったのです。

中国では元の時代、疱瘡は食べ物や欲火(激しい欲情のこと)によって母親の胎内に「胎毒」というものが生じた結果、これが胎児に遺伝して疱瘡の原因になると考えられていました。

江戸時代後期の医学者である橋本伯寿は、文化7年(1810年)に著した『国字断毒論』において、疱瘡が日本の風土で発生する病ではないことを指摘。インドより中国に伝染したものが、さらに新羅からの遭難船によって日本に伝わって来たのだと、中国の「胎毒論」を否定しています。

しかし、橋本伯寿によって「胎毒論」が否定されるまでの長きに渡って、日本では疱瘡の流行は、神罰や天罰と考えられたり、時には陰陽道の影響を受けて「毒気」や「気運」「時候」が原因とされてもいましたが、「疱瘡神」といわれる疫病神の仕業だとも考えられていました。

疱瘡神とは

この「疱瘡神」とは一体、何なのでしょうか。

疱瘡神によって疱瘡が引き起こされるのか、それとも疱瘡神の守護によって疱瘡が癒えるのか、この線引きは非常に曖昧な部分があります。

江戸時代の雑話集である『耳嚢(みみぶくろ)』中の「疱瘡の神なきとも難申事」には、疱瘡の症状の一つである高熱によるうわ言は、疱瘡神の話す言葉であるとされ、その言葉には予言の力があると考えられていたことが書かれています。また疱瘡の発生要因を「狐狸妖獣」などの憑き物によるものとする記述も見られます。

また、疱瘡神はどのような姿形をしているのかも気になるところです。

江戸時代後期の読本、山東京伝作の『昔話稲妻表紙(むかしがたりいなづまびょうし)』、山東庵京山作『大晦日曙草紙(おおみそかあけぼのそうし)』、先ほどもご紹介をした『耳嚢』などで疱瘡神は、犬を恐れる老婆として描かれています。

疱瘡を祓うための護符としての役割を持っていた「疱瘡絵」といわれる浮世絵師たちが描いた錦絵の中には度々、疱瘡神が「鬼」として描かれているものもあります。

疱瘡神は「福神」だった

疱瘡神は疫病神だと思われていますが、決してそうではありません。

江戸の町で見聞された様々な奇異な話を集めた『江戸塵拾(えどちりひろい)』には、このような記述があります。

玉澤慶次という男が壮年になる頃、弓矢を持って猟に出ようと海辺を通りかかると、一人の異人に出くわします。一目で、この異人は人間ではないと感じた慶次は弓を放とうとするのです。するとこの異人は手を挙げてこのように言うのでした。

「はやまるな、我は疱瘡の神なり。汝に疱瘡除けのお守りを授けよう」

この言葉に慶次は弓矢を捨てて、お守りを受け取りました。

慶次の暮らしぶりは質素で細やかなものでしたが、この疱瘡除けのお守りを受け取った後から、少しずつ裕福になり、二代後まで栄えたというのです。

迎えて、送る、疱瘡神

古来より、日本では「神迎え」と「神送り」の祭祀を重視して来ました。

春の訪れとともに里に降りて来た「山の神」を「田の神」として歓待し、収穫の秋になると「田の神」を「山の神」として盛大に送り出す。こうした各地に残る「春秋去来」の伝承が、出雲信仰と結びつきました。旧暦の10月に諸国の神々が出雲に集う、これらの神々を送り迎える神事が今に伝わります。

この「神迎え」「神送り」は、疱瘡患者が出た際にも行われました。

まずは疱瘡神を祀る神棚を準備します。この神棚は疱瘡患者の床の近くに配置されました。神棚には蝋燭、御幣、餅、達磨人形などが供えられたといいます。

また、大晦日に行う年中行事として、各家庭にある大神宮(天照大御神)の神棚の傍に、疱瘡神を祀る神棚を別に置いて迎える場合もありました。

年中行事として行われる疱瘡神の「神迎え」は、家族が疱瘡の感染から免れ、一年の間健康に病気、怪我なく暮らせるようにという祈願が込められています。大晦日にお神酒や供物を供えられ、手厚く「神迎え」された疱瘡神は、元旦早朝には近くの川へ神棚ごと流されました。これが「神送り」です。この「神迎え」と「神送り」によって、もし疱瘡に感染しても、症状は軽く済むのだと信じられていたのです。

それでは、疱瘡患者が出た際に「神迎え」した場合はどうでしょうか。

この場合、疱瘡の発病から12、または13日目が「神送り」の日とされました。これは疱瘡の順痘(発症から治癒まで)の期間です。新型コロナウイルスの潜伏期間とも符合します。

発症から12、13日目を「棚上げ」といいます。

この「棚上げ」では、疱瘡神が宿っている神棚に祀られた依り代となる、御幣、桟俵を村の四つ辻、川、海辺、神社の鳥居のそばなどに捨てる慣わしとなっていました。疱瘡人形という形代を、桟俵の上に乗せて流す地域もあったようです。

「棚上げ」は時に盛大に行われることもありました。村人が各家庭を巡回して、焼酎をもらい、村境まで運んだり、御幣を「やま」と呼ばれる板の上に付け、加持祈祷を行なったあとで、村人たちがこぞってこの「やま」を山の頂上へと運んで焼いたり、音楽や踊りが供されることもあったのです。

疱瘡神は、畏れ忌むもの?

『疱瘡神は「福神」だった?』の章でも述べましたが、疱瘡神は時に人々に疱瘡除けの護符を授けて、疱瘡の感染から守ったり、時には福徳を授けてくれるなどの伝承が数多く残されています。

読者の皆さんのご自宅近くにある、氏神様の末社(飛地境内末社も含む)などに、疱瘡神を祀った神社があるのをご存知の方も多いかもしれません。また、「瘡守(かさもり)稲荷神社」という小さな社も全国各地に見られます。祀られているのは疱瘡守護の神として祀られた稲荷神(倉稲魂命)です。稲荷に限らず、様々な神々が氏神の末社に、疱瘡守護の神として祀られています。

では何故、"畏れ忌む" はずの疱瘡神は、氏神が鎮座する境内の中に一緒に祀られているのか。

『迎えて、送る、疱瘡神』の章では、大晦日の日、大神宮(天照大御神)の神棚の傍に、疱瘡神の神棚が配置されることに触れましたが、ここで思い当たるのは「年神様(大年神)」の存在です。

「年神様」は毎年正月に各家庭を訪れ、福を授けて一家を見守る神です。正月の門松は年神様の依り代でもあり、鏡餅は年神様への供物でもあります。

奈良県では大晦日の夜に、家庭の主婦が疱瘡神を四つ辻で出迎え、ちりとりの上に座らせて帰宅します。その際、「只今」と、疱瘡神の来訪を家人に告げます。家族はこれに「どうぞお入りください」と答えるのです。

また別な地域では、疱瘡神と年神様を同じ神棚に祀ったり、隣り合わせた神棚に祀ることもあります。こうした実例から、疱瘡神と年神様は、非常に近しい関係性をもっていると考えられます。

疱瘡神と年神様が、近しい関係性であるならば、氏神の祀られる境内に社があってもおかしくはありません。

疱瘡神は、年神様と同じく「来訪神」です。

これを人に例えてみましょう。他人が自分の家に訪ねて来るとき、当然のように歓迎して招き入れます。長旅の労をねぎらったり、ゆったり出来るソファに座ってもらったり、食事をご馳走したりもするでしょう。

この例えでいうソファーは、疱瘡神においては神棚であったり、依り代の御幣の役割に等しいわけです。食事は供物ですね。

疱瘡神は疱瘡という病をもたらしますが、時に人(他者)も家庭に災いを持ち込むことがありますし、同時に喜びや、幸福を運んでくれることもあります。災いを持ち込んだ人がいた場合、その人そのものが災いを内包した存在というわけではなく、迎え入れた側の心の有り様との混ざり合い、重なり合いの機微によって、摩擦が生じ、それが災いへと発展するのです。

古の人々は、疱瘡神を丁寧に祀り、そのための準備に奔走し、歓迎、歓待を尽くしました。そうした迎え、受け入れ、恭しくお祀りする人の心が伝わり、疱瘡神は福神として変貌を遂げるのです。

問われる精神性

新型コロナウイルスのパンデミックが社会を恐怖と不安に陥れている昨今。江戸時代の人々が疱瘡神にいかに向き合ったのかを知ることは、ささやかなヒントとなるような気がしています。

畏れ、忌み、嫌い、排除することだけに意識を向ければ、それは他者を攻撃し、非難し、寛容さを失い、視野を狭くし、誤解と偏見にまみれ、利己的観念に覆われることに繋がります。

悪質なデマによって、スーパーからトイレット・ペーパーなどの紙製品が消え、我先にとマスクを買い求める行列が出来て、本当に必要な人に届かない状況が生まれ、職種によっていわれのない差別までもが生まれています。

今この時ほど、私たち一人一人の精神性が問われる瞬間はないでしょう。

江戸の人々が、疱瘡神を歓待して福徳を得たように、令和に生きる私たちもウイルスとしてのコロナを撃退したとしても、その災禍を受け入れ、抱擁し、そこから様々な教訓を得て、人間として次なるステップへと歩を進めて行くべきです。

数年先、数十年先に今この時を振り返って、コロナ以前と、以後では、これだけ人や社会は成長したのだと思えるように。

疱瘡神は、私たちに痛烈なメッセージを送っているようでもあります。

さて、後編では江戸に生きる人々が、実際にどのような手段で疱瘡や麻疹という病に挑んでいたのかを見ていきたいと思います。

次回も、お楽しみに。

参考文献

「疱瘡神 江戸時代の病をめぐる民間信仰の研究」H・O・ローテルムンド著 岩波書店

「疱瘡絵(くすりの博物館)」HP

「はしか、はしか絵(くすりの博物館)」HP

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?