ジャーナリング一考(半年続けてみて)

去年の冬からジャーナリングを続けてるけれど、ふっと「あーそうか」って腹落ちする機会が増えてる。

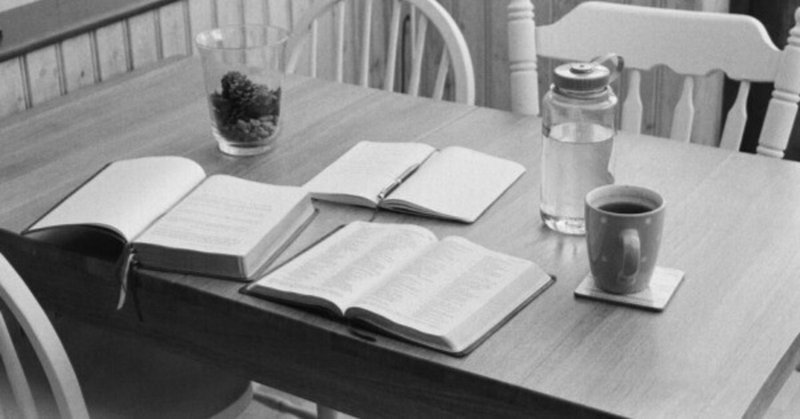

紙に字を書きつらねるって、ほんとに瞑想的な効果があるよね。

バレットジャーナルにデイリーログつけてるだけでもジャーナリングだって思ってたけど、いろんなリミッターを外して紙面に向かうことで出てくるものもある。

こうして書くとうそっぽいけど、

感情の乱高下にじょうずに対応できるようになってきた。

自分の気持ちを赤裸々に書き出す、みたいなのが

ジャーナリングと思われてる向きもあるようだけれど

(正直に書き出すと、ときには「赤裸々」なものも出るだろうけれど)

なんかそういうアヤシイ自己啓発セミナーみたいな

無理やりな自己開示とそれに伴う開眼、

みたいなんじゃ全然なくて

たとえば旅日記、

チケットや殴り書きの手帳やメモアプリや写真フォルダを見ながら

時系列に書いていく、その無心の時間のなかで、

書いてる自分の思考とは別のものが頭の後ろの方で起動して、

旅のリアルタイムでは気づかなかったものに気づいたりする、

で、「あーそうか」ってなる。

そうだったのかも、あのときには気づいてなかったけど。

それから、行動記録みたいな旅日誌の中に、

その「あーそうか」を淡々と足していく。

そういうことを「書くこと」で経験していくことで、

そのひらめきというか、それまでの日常にはなかった視点が、

次の日からの自分に備わっている。

ちょっとだけ普段の生活がピカっとしていく。

そんなイメージ。つたわるかな。

たぶんこういうのって、手段は人それぞれで、

たとえば絵を描きながら全然関係ない日々のあれこれを「あー、あれってそういうことだったんかな」みたいな、違う視点でのとらえ直しをする人もいると思う。

家計簿つけながらとかでも起こると思う。

そういう時間と手段を、自分という人間にチューニングしつつとりいれていくのが、日々の充足感を得るのにはよいのでしょう。私の場合はノートへ字をつらねていくのがそこにフィットした。

ただただ思ったことを書き出していく、今ジャーナリングと呼ばれてるものは、むかーーしの自分がちょっと斜に見てたメソッドなんだけど、あーそうか、それはあの頃の私自身が私というものを受けとめきれてなかったからか、的な感慨を今は持っている。

しーんとした森の奥に広がる湖面のような、静かな心を持った自分がふと立ちあらわれて、いつもとはちがう目線でものごとをとらえてくれる。

無心に書くという行為には、そんな効果があるのだと思うのです。

「感情の乱高下にじょうずに対応できるようになってきた」については、

また別の記事で書いてみます。

(追伸:noteの中でジャーナリング関連記事を読みあさっていたら、

あきらかにAI生成した記事があって、クールじゃないなって思いました)

読んでくださってありがとうございます!