Q&A『疫学の応用力問題を解く!(33回196番)』

Q. 33回196番の選択肢が???となります。

捉え方や考え方を教えてほしいです。

A. 疫学の応用力は、「表の意味」から考えていきます(^^

【問題】

K 県の健康増進課の管理栄養士である。

K 県の健康増進計画を検討している。

K県の健康課題は、脳血管疾患であり、死亡率は全国平均より高い。

食生活の特徴では、野菜摂取量、果物摂取量(中央値)はそれぞれ5 SV/日と1 SV/日である。

これまで、野菜摂取量の目標は5 SV/日、果物摂取量の目標は2 SV/日と設定してきている。

また、食塩摂取量(平均値)は11 g/日である。

33回196番

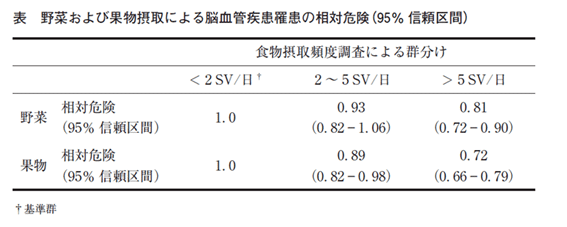

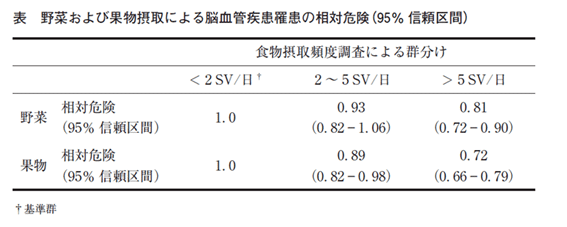

食生活の目標を考えるうえで、脳血管疾患と野菜および果物摂取に関連する前向きコホート研究論文を参考にした。

表は野菜および果物摂取による脳血管疾患罹患の相対危険の結果である。

この結果の解釈である。正しいのはどれか。1 つ選べ。

(1) 野菜は、2 SV/日未満の摂取と比較し、2~5 SV/日の摂取で、相対危険が有意に低下する。

(2) 野菜は、2 SV/日未満の摂取と比較し、5 SV/日超の摂取で、相対危険は低下するが、有意ではない。

(3) 果物は、2 SV/日未満の摂取と比較し、2~5 SV/日の摂取で、相対危険が有意に低下する。

(4) 果物は、2 SV/日未満の摂取と比較し、5 SV/日超の摂取で、相対危険は低下するが、有意ではない。

(5) 野菜と果物ともに、2 SV/日未満の摂取で、相対危険が有意に低下する。

・表のテーマを読み取る

今回の表は、

野菜と果物摂取の多い少ないによって、

脳血管疾患になってしまうリスク(相対危険)が

どう変化するか?という調査結果について書かれています。

(まずは表のテーマを読み取ります。)

ここから先は

2,319字

読める記事が300以上になりました!

【marcyノート】(管理栄養士国家試験対策の解説)

¥550 / 月

初月無料

marcyノートは、国試対策に特化したマガジン(記事集)です。 自分自身の受験経験・講師としての経験・受験生からいただいた質問を通して、合…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?