食品工場経理担当の備忘録 3 実行した事・売上と製品 3.4 包装形態の把握

1.包装形態把握の必要性

今回は、製品を知る上で欠かせない要素の一つ、包装形態についてです。

この作業は、次に掲載する仕入関係に繋がり、原価を計算する際の”直接費”である資材(消耗品費)理解が進み、後の費用分割の際、役に立ちました。

下の図は、前記事中の形態単位の図を基に、形態の違いによる使用資材の違いを、簡単に比較する目的で併記した図です。

作成した事で、中身が同一でも形態や使用目的の相違による、資材や手間由来の原価の違いが理解でき、計算式パターン作成の基礎になりました。

2.包装資材が表している事

包装は製品を構成する中心部分である「姿・形」そのもので、製品の一部であり、まさに「製品は原材料だけではない」という事を示していました。

また経理目線に戻れば、原価における直接費とは何かを認識でき、この後の仕入関係の作業に、とても役立つ事になりました。

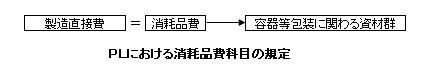

それが下の図で、自身の中で、原価計算において製造直接費とは何かを決定する根拠になり、考え方をまとめるきっかけとなりました。

※ 後になって包装に加え、殺菌関連も加える事になります。

製品を多角度で把握して行く事は、簡単ではありませんでしたが、形態や納品先など分類ごとの特長を項目にまとめる事で、整理が付き始めました。

この段階で、少しずつ出来て来た製品の様々な資料は、この後の作業を行う際の参考となり、自分自身にとって、大変貴重な作業となって行きました。

3.製品把握の総括として

製品把握を行って経理担当として心掛けたり、結果的に理解した事項は、

① 製品把握は製造原価計算の基本

② 資料は製造現場を中心に会社全体から収集

③ 作業を進める過程での気付きや思い付きは必ず実行

④ 収集する資料は経理目線中心で

⑤ 製品把握は製造工程把握にも繋がる

⑥ 製品原価は原材料費のみにあらず

など、多岐に渡りましたが、売上と製品は、切り離して考えられない要素同士であるとの認識と、理解を深くする事も出来ました。

改めて自分自身がやろうとしている事の、スケールの大きさを再認識し、その重要性と先の見えない道筋に、不安すら覚えた記憶がありました。

しかしながら、始めた以上、最後までやり切るのが仕事、先に進まねばなりません、振り返ってみて、製品把握はほぼ完了したと判断出来ました。

そこで、製造工程表作成からここまでの段階で、ほぼ製品把握は完了と区切りを付けて、売上の部門分割を始める作業を開始する事にしました。

最後まで、お付き合い頂いき、ありがとうございました。

次の投稿は、電力節減に関するエピソードを、紹介したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?